はじめに

子どもの気持ち、ちゃんと伝わってる?

「泣く」「怒る」「黙り込む」――そんな時、子どもが本当はどんな気持ちなのか、戸惑ったことはありませんか?🌀

特に小さな子どもは、自分の感情を言葉で伝える力が未発達なことが多く、「どうして泣いてるの?」「言わなくちゃわからないよ」とつい大人が困ってしまう場面も…。

そんな時に役立つのが【感情カード】です💡

視覚的に気持ちを伝えられるカードは、子どもにとって心強いサポートツール。

この記事では、以下のポイントを中心に、感情カードの活用法をわかりやすくご紹介します👇

- 感情カードの使い方 5つのステップ

- 感情カードの効果的な使いどころ(活用シーン)

- 実体験から見えた変化とメリット

感情の言語化は、子どもの心の成長やかんしゃくの軽減、親子関係の改善にもつながる大切なステップです。

ぜひ最後まで読んで、今日から家庭に取り入れてみてくださいね✨

目次

- 感情カードの効果とは?感情表現・かんしゃく改善へのメリット

- 実体験エピソード

感情カードで息子の変化 - 感情カードの効果とは?

子どもの心を育てる3つのポイント - 子どもに合う感情カードの選び方|発達段階別のポイント

- 感情カードの使い方と活用シーン5選|日常で役立つ実例

- 感情カードの使い方|効果的な5ステップ

- 感情カード活用のコツ3つ💡

- よくある質問

- まとめ

1. 感情カードの効果とは?|感情表現・かんしゃく改善へのメリット✨

「怒ってるの?悲しいの?」――子どもの気持ち、わかりにくいときありませんか?

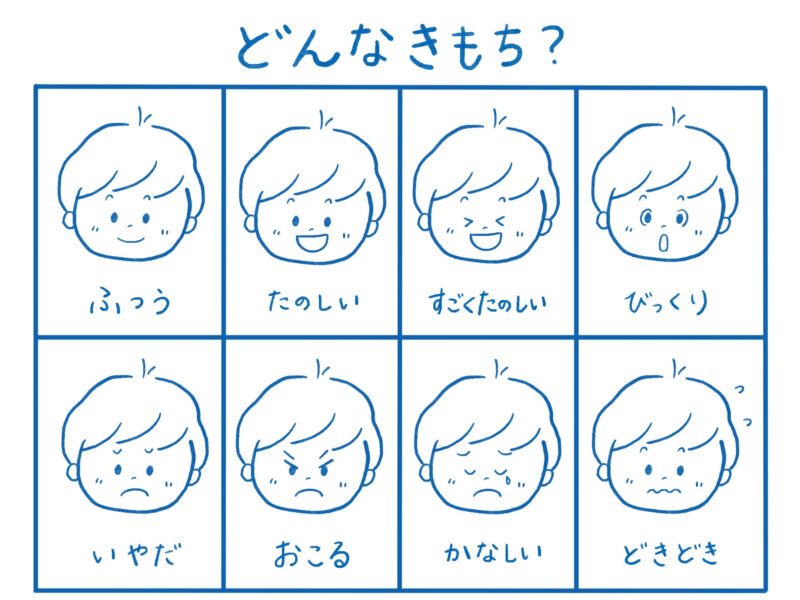

感情カードは、そんな時に子どもの気持ちを“見える化”してくれる知育ツールです🧠🖼️

イラストと言葉で感情を示すことで、まだ言葉で感情をうまく表現できない子にも、「これが今の気持ち!」と伝えやすくなります。

🌟感情カードの3つの効果

✅ 感情のコントロールをサポート

→ 「怒り」を自覚できることで、自分で落ち着く力が育つように。

✅ 自己表現の力を育む

→ 「悲しい」「悔しい」など、モヤモヤした気持ちの正体に気づける。

✅ かんしゃくや癇癪行動の軽減

→ 気持ちを伝えられることで、爆発せずに済む場面が増える。

💡特におすすめなのは、「気持ちをうまく言えない」「突然怒る・泣く」お子さんへの活用。

「伝えられた!」「わかってもらえた!」という経験が、子どもの安心感や自己肯定感の土台になります🌱

2. 【実体験】感情カードがかんしゃくを変えた!|4歳息子の変化

私の4歳の息子は、おしゃべりは大好きでよく話すのですが、気持ちを言葉で表すのがとても苦手でした。

質問しても「わからない」「どう言えばいいの?」という感じで、感情をうまく捉えられない様子…。

幼稚園でおもちゃを貸してもらえなかったり、友達に貸してほしいと言われたときに、つい「嫌だ!」と怒っておもちゃを奪い取ってしまうことがあり、お友達とのトラブルが絶えませんでした💦

そんな時に出会ったのが「感情カード」でした。

「どんな気持ち?」「これかな?」とカードを見せながら話すことで、少しずつ変化が…!

最初は黙っていた息子も、繰り返し使ううちに

👉「これ、悔しい!」

👉「悲しかった…」

👉「びっくりした」

と、自分の気持ちを伝えられるようになってきたんです✨

☘️その結果…

- かんしゃくの回数が明らかに減った!

- お友達とのトラブルも激減👫

- 「気持ちを伝える」習慣が自然に身についてきた

親としても、「どうしたの?」「何が嫌だったの?」と問い詰める場面が減り、お互いにストレスが少なくなったと感じています☺️

3. 感情カードの効果とは?子どもの心を育てる3つのメリット🌱

感情カードは、子どもの「気持ちを言葉で表現する力」を育てる知育ツールです。

言葉で伝えるのが苦手な子どもでも、視覚的に感情を理解しやすくなることで、かんしゃくの軽減や親子の関係改善にもつながります。

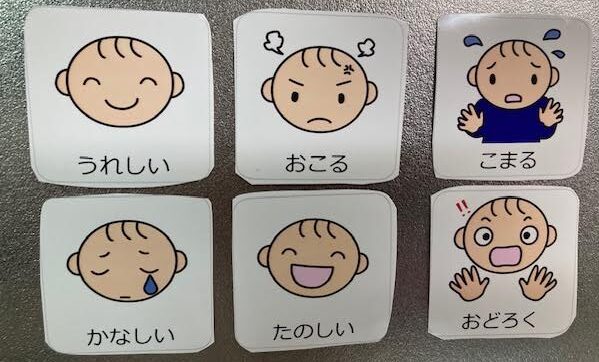

✅ ① 感情を「見える化」して伝えやすくする

イラスト付きのカードで「怒り」「悲しみ」「喜び」などを表すことで、まだ語彙の少ない子でも自分の気持ちを把握しやすくなります。

✅ ② 親子のコミュニケーションを促進

「今日の気持ちはどれかな?」とカードを見せながら会話するだけで、子どもとの対話が自然に増えます。

感情のやり取りが日常の中にあるだけで、子どもは安心感を得られます。

✅ ③ 感情コントロールの練習にも

気持ちを視覚化できることで、子どもは自分の感情に気づきやすくなり、落ち着くための方法を学べるようになります。

4. 子どもに合った感情カードの選び方🃏|年齢や発達に応じて選ぼう

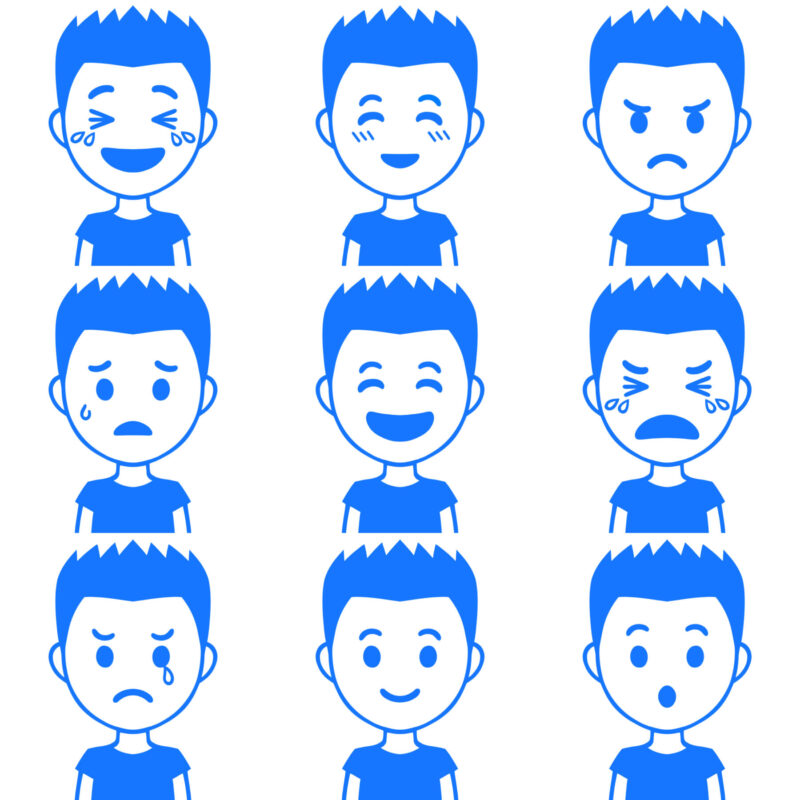

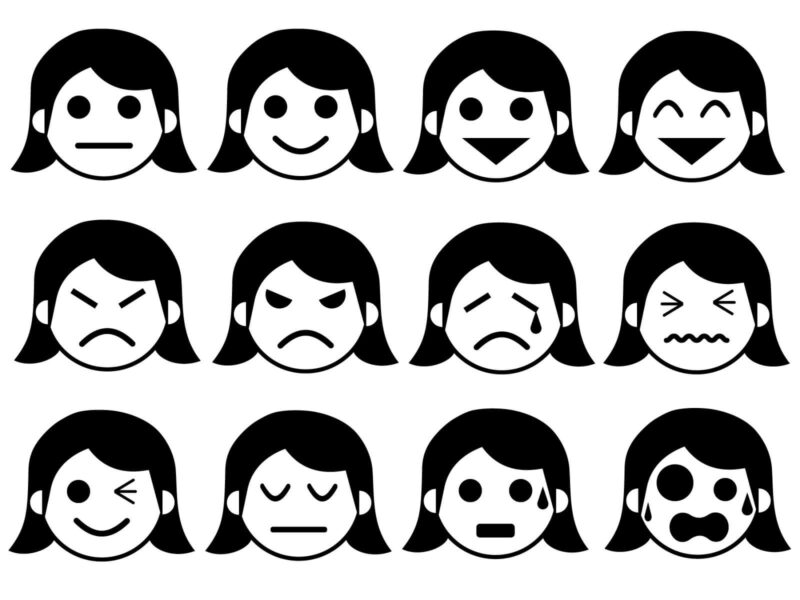

感情カードは、市販・手作り問わず種類がたくさん!

子どもの年齢や発達段階に合わせて選ぶことで、より効果的に使えます。

📌選び方のポイント

- 年齢・理解度に合ったイラスト

→ シンプルで表情がわかりやすいものが◎ - 感情の種類が豊富

→「嬉しい」「怒り」だけでなく、「悔しい」「恥ずかしい」など細かな感情も含まれていると◎ - 視認性の高いデザイン

→ カラフルで感情ごとに色分けされていると、選びやすくなります

\身近な素材での手作りもおすすめ🎨/

お子さんの好きなキャラクターや色を取り入れると、より親しみやすくなります♪

市販のものから手作りまで、子どもに合ったものを選びましょう。

簡単なイラストや、色使いが鮮やかで視覚的にわかりやすいものが特に効果的です。

また、カードにはできるだけ多様な感情が含まれているものを選ぶと、子どもが自分の気持ちを細かく表現しやすくなります。

また、絵カード作りにおすすめの無料サイトもご紹介しておきます👇

【視覚支援に◎】絵カードが簡単に作れる!

▶︎ ザ・プロンプト!絵カードセンター(https://ecard.theprompt.jp/)

5. 感情カードの使い方5ステップ✨|かんしゃく・困りごとの予防にも

感情カードを活用するには、日常の中に「習慣化」することがポイントです。

ここでは、よくある5つのシーンと活用法をご紹介します。

① 朝の準備🕘

気分が乗らない時のサポート

「今日はどんな気持ち?」と聞きながらカードを見せると、子ども自身が気持ちを言葉にしやすくなります。

「眠い」「だるい」などの気持ちを表現できれば、無理なく支援する方法を考えることができます。

② 兄弟げんか👦👧

お互いの気持ちを理解する

兄弟げんかが起きたとき、「今、どんな気持ち?」と感情カードを使って伝え合うことで、自分の感情に気づき、相手の気持ちにも目を向けられます。

お互いの気持ちを知るきっかけになります。

→「怒った」「悲しい」と選ぶだけでも感情の整理になります。

③ 外遊びの後🌳

疲れやストレスを表現する

外遊びの後、子どもがイライラしたり、ぐずったりすることはありませんか?

そんなときも感情カードが役立ちます。

「今、どんな気分?」と問いかけながらカードを見せ、

遊び疲れや思い通りにならなかった気持ちを「疲れた」「もっと遊びたい」とカードで表現することで、イライラを言葉に変換できます。

④ 夜のふりかえり🌙

1日の気持ちを整理する

寝る前に「今日はどんな気持ちだった?」と振り返ることで、子どもが自分の感情を意識する習慣がつきます。

「楽しかった」「寂しかった」など、親子で感情を共有することで、安心感や親子の心のつながりも深まります。

⑤ トラブルの後🌀

感情の整理をサポートする

幼稚園や公園での出来事を、帰宅後に感情カードで整理。

自分の気持ちを知ることが、「次はこうしてみよう」という前向きな行動へとつながります。

🌼実体験エピソード|息子の「悔しい」が言えた日

先日、息子が児童発達支援のお友達と遊んでいるとき、ゲームに負けて悔しさのあまり喧嘩になってしまいました。

帰宅後、「どんな気持ちだった?」と感情カードを見せると、少し考えてから「悔しかった」と指差しました。

「悔しいとき、どうすればよかったかな?」と聞くと、「負けても大丈夫…」とぽつり。

完璧じゃなくても、「自分の気持ちを言葉で伝える」力が、少しずつ育っているのを感じた瞬間でした。

✅ポイント|感情カードを通じて「こころの土台」を育てよう

感情カードを活用することで、

- 気持ちの言語化

- かんしゃくの予防

- 親子の対話の習慣化

につながります。

日常のちょっとした時間に取り入れて、子どものこころを育てる習慣を一緒につくっていきましょう😊

6. 感情カードの使い方|効果的な5ステップ 🌈

感情カードは「気持ちを言葉にする力」を育てる素晴らしいツールです。

以下の5ステップで、子どもとの関わりに取り入れてみましょう。

① 自分の気持ちをカードから選ぶ

「今日はどんな気持ち?」と声をかけ、子どもに今の感情に近いカードを選んでもらいましょう。

👉 選ぶことで「自分の気持ちに気づく力」が育ちます。

② 理由を聞いてみる

「どうしてその気持ちを選んだの?」と優しく問いかけましょう。

子どもが感情の理由を考え、言葉で説明する(感情と言葉をつなげる)練習になります。💬

③ 感情に共感する

選ばれた感情に寄り添う声かけが大切です。

「悲しかったんだね」「イライラしたんだね」と、まずはその気持ちを受け止めてあげてください ❤️

④ 対処法を一緒に考える

感情とどう向き合うかを親子で考えます。

例えば「怒ったときはどうすればいいかな?」と問いかけながら…

子どもに合った方法を一緒に見つけましょう。

- 🧘 深呼吸やリラックスタイムを取り入れる

一緒に深呼吸をしたり

落ち着ける方法を試してみる。 - 🧸 クールダウンの方法を決めておく

お気に入りのぬいぐるみを抱く

静かな場所に移動する

好きな音楽を聴くなど

自分に合った方法を見つける - 🌟 ポジティブな言葉を一緒に考える

「負けても大丈夫」「次はこうしてみよう」と、前向きな声かけを考える - 📚 感情がテーマの絵本や動画で感情を学ぶ

「悔しい」「悲しい」「怒り」などの感情を扱ったストーリーを読むことで、共感力を育む。

⑤ 感情を記録する

カードでやりとりした気持ちを、日記や記録シートに残す習慣もおすすめです 📝

繰り返すことで、感情のパターンや対処法が見えてきます。

7. 感情カード活用のコツ3つ💡

感情カードは、ちょっとした工夫で効果がぐっと高まります!

① 感情を押し付けない

「これは怒ってるでしょ?」と決めつけず、「どの気持ちが近いかな?」と子ども自身に選ばせましょう。

👉 自分の感情に自信を持つ練習になります。

② ポジティブな感情も大切にする

「嬉しい」「楽しい」「ありがとう」などのカードも活用して、前向きな気持ちの表現も増やしていきましょう 🌼

③ 家庭だけでなく園や療育でも共有

幼稚園や児童発達支援の先生にも相談し、統一した使い方をすると、より効果的です。

8. よくある質問

感情カードとは何ですか?

子どもの感情理解を助けるカードで、表情のイラストや感情の言葉が書かれています。

感情カードは何歳から使えますか?

2歳頃から使用可能ですが、3歳以降の方がより効果的です。

感情カードはどこで買えますか?

Amazonや楽天、知育玩具の専門店などで購入できます。

手作りの感情カードでも効果がありますか?

はい。親子で作ることで、より感情表現を学ぶ機会になります。

感情カードはどうやって使うのが効果的ですか?

子どもに選ばせ、理由を聞き、共感し、対処法を一緒に考えるのがポイントです。

感情カードは発達障害の子どもにも有効ですか?

はい。特にASD(自閉症スペクトラム)やADHDの子どもには有効です。

感情カード以外に感情を育む方法はありますか?

絵本の読み聞かせ、ロールプレイ、日記なども効果的です。

感情カードを使うタイミングは?

朝の準備時、兄弟げんかの後、外遊びの後など、気持ちを整理したい時がベスト

子どもが感情カードに興味を持たない時はどうすればいいですか?

無理に押し付けず、ゲーム感覚で楽しく取り入れると効果的です。

感情カードを使うことで子どもにどんな変化がありますか?

感情表現がスムーズになり、親子の会話が増え、自己コントロール力が向上します。

まとめ:感情カードで子どもの気持ちを育てよう!

【感情カード】は、子どもが「今の気持ち」を自分の言葉で伝える力を育ててくれる魔法のツール✨

✔️ 「悲しい」「イライラする」「うれしい」などを言葉にできるようになると、

→ かんしゃくが減る

→ 親子のコミュニケーションがスムーズに

→ 自己肯定感がアップ

実際に我が家でも、気持ちを言葉にできずにモヤモヤしていた息子が、少しずつ「伝えられた!」「わかってもらえた!」という安心感を感じられるようになりました🍀

もし、お子さんが

🔸 感情表現が苦手

🔸 かんしゃくを起こしやすい

🔸 気持ちをうまく伝えられず困っている

そんな悩みを抱えているなら、まずは感情カードから始めてみませんか?😊

毎日のちょっとした声かけや遊びの中で、子ども自身が「自分の気持ち」を理解し、表現できる力が育ちます✨

関連記事(内部リンクの追加)

🔜次回予告

\子どもがイライラ?泣き止まない?/

次回は【【保存版】子どものストレス対策7選|親ができる感情コントロール・自己調整サポート】をご紹介します🎈

お楽しみに♪