はじめに

📝 家庭で変わる!ADHDの子どもへのサポート法とは?

ADHD(注意欠如・多動症)の子どもとの生活は、毎日が試行錯誤の連続ですよね。

「どうしてじっとできないの?😢」

「話を聞いてくれない…。どうしたらいいの?💦」

そんな風に悩みながらも、子どものユニークな発想力や行動力にエネルギーに驚かされることも。

実は、家庭でのちょっとした関わり方の工夫が、子どもの行動や成長に大きな変化をもたらすことがあります✨

子どもの成長をぐっと後押しできるんです✨

この記事では、私自身の経験をもとに、

📌 ADHDの子どもと向き合うためのヒント

📌 家庭でできる具体的な対応方法

をわかりやすくご紹介します。

「どう接すればいいのか分からない…」という方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください😊

目次

- ADHDとは?子どもに見られる主な特徴と親の対応

ADHDの子どもを理解することが、家庭でのサポートの第一歩!

ADHDの子どもには、こんな特徴が見られます

親としてできる関わり方とは?

【わが家の体験談】試行錯誤の毎日から見えてきたこと - ADHDの子どもを支える家庭でのサポート法

1️⃣ ADHDの子どもに合ったルールとスケジュール管理

└✅ ルーチンを見える化する

└✅ カレンダーやチェックリスト、タイマーを活用

└✅ 朝・夜のルーティンを時間ごとに区切って示す

└✅ わが家の実践例

2️⃣ ADHDの子どもに伝わる「具体的な指示」の出し方

└✅ コミュニケーションのポイント

└✅ わが家の実践例

3️⃣ 褒める+ごほうびでモチベーションアップ

└✅ 効果的な方法

└✅ わが家の実践例

4️⃣ 集中できる環境を整える

└🟢 環境づくりのポイント

└「成果が見える」タスクからスタート

└✅ わが家の実践例

5️⃣ ADHDの子どもの「多動」を味方にする!運動習慣のすすめ

└✅ ADHDの子どもにおすすめの運動習慣

└✅ 【わが家の実践例】多動をポジティブに活かす! - ADHDの子育てがラクになる!親の心の持ち方と接し方のコツ

ADHDの子どもをサポートするためのポイント - よくある質問

- まとめ

1. ADHDとは?子どもに見られる主な特徴と親の対応

💡 ADHDの子どもを理解することが、家庭でのサポートの第一歩!

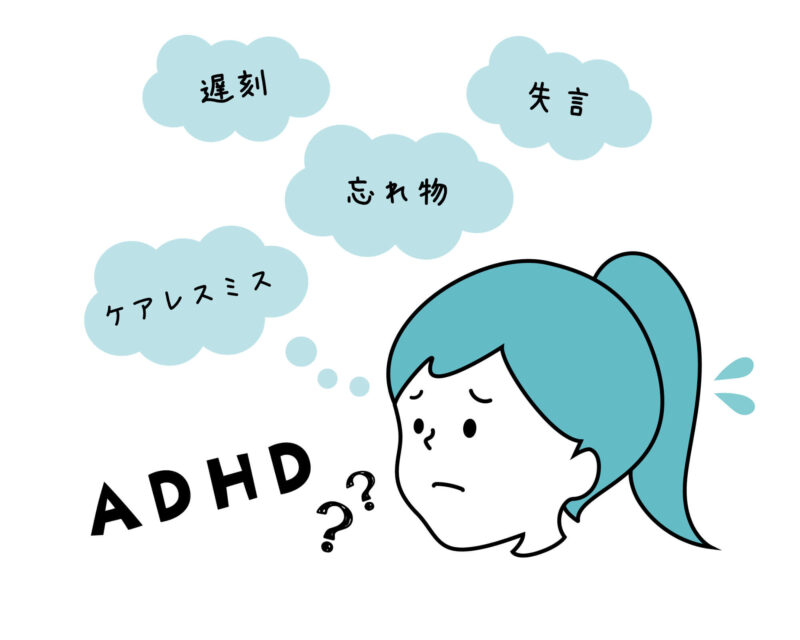

ADHD(注意欠如・多動症)は、以下のような特性が見られる発達の特性のひとつです。

- 注意がそれやすく集中が続かない

- 衝動的に行動してしまう

- 落ち着きがなく、じっとしているのが苦手

家庭で一緒に過ごしていると、

「何度言っても聞いてくれない…💦」

「また忘れ物…。ちゃんと伝えたはずなのに😢」

と、ついイライラしたり、自己嫌悪に陥ったりすることもあるかもしれません。

でも実は、本人の「わざと」ではなく、脳の特性によるもの。

子ども自身も「うまくできない自分」に悩んでいることが多いのです。

✅ ADHDの子どもには、こんな特徴が見られます

| 特性 | よく見られる行動 |

|---|---|

| 注意力の偏り | 集中が続かない/話を聞き逃す/忘れ物が多い |

| 衝動性 | 思ったことをすぐ口にする/順番を待てない |

| 多動性 | 手足を動かし続ける/授業中に立ち歩くことがある |

💡 これらの特徴は「しつけの問題」ではありません。

発達の特性によるものであり、理解と工夫が必要です。

🤝 親としてできる関わり方とは?

ADHDの子どもと関わるうえで、以下のような視点がとても大切です。

- 責めない・比べない:本人も困っている可能性がある

- 伝え方を工夫する:具体的・短く・視覚的に

- できたことに目を向ける:「できたね!」を積み重ねる

こうした対応は、子どもに安心感を与え、自信を育む第一歩になります🌱

📌 ADHDの特性は、学校や家庭の生活に影響を与えることがありますが、適切な環境や関わり方によって改善されることも多いです。

まずは「子どもに合った接し方を見つけていく」という意識を持つことが大切です✨

🔗 あわせて読みたい:

▶️「発達障害の種類と特徴を解説!」

ADHDだけでなく、発達特性についてさらに理解を深めたい方は、こちらの記事もおすすめです。

🧸【わが家の体験談】試行錯誤の毎日から見えてきたこと

わが家の息子は、小学校入学前に受けた就学前の発達検査で「ADHD(注意欠如・多動症)」と診断されました。

実はそれ以前、3歳の頃には「ASD(自閉スペクトラム症)」の診断も受けており、当時からどこか育てにくさや、ほかの子との違いを感じる場面が多くありました。

家の中では、毎日のように「おもちゃがない〜!」と大騒ぎ。

ようやく片づけを始めたかと思えば、途中で他のおもちゃに気を取られてしまい、結局どちらも片づかない…ということが何度もありました😅

幼稚園でも、困りごとが...。

連絡帳やタオルをお友達のバッグに間違って入れてしまったり、持ち帰るべき物を置き忘れてきてしまったり…。

そもそも「どこに置いたのか」を本人が覚えておらず、園で探し物ばかりしていたようです。

さらに、教室の壁に飾られた絵や作品に気を取られてしまって、先生の話に集中できないことも…。

集団行動の中では準備が遅れがちで、「どうしたらうまくいくの?」と親の私も戸惑う日々が続きました😢

「また忘れたの?」

「ちゃんと話を聞いていれば…」

そんなふうに声を荒げてしまうこともあり、あとで後悔する日も多かったです。

そんな言葉を思わず口にしてしまい、あとで自己嫌悪に陥ることも少なくありませんでした。

でもあるとき、ある小さな支援や工夫を取り入れたことをきっかけに、息子の様子に少しずつ変化が見られるようになったんです✨

(※その内容は、次の章で詳しくご紹介します。)

✅ まとめ

ADHDは「困った子」ではなく「困っている子」。

子どもの特性を理解し、否定ではなくサポートする視点が、家庭でのサポートの第一歩です🌼

2. ADHDの子どもを支える家庭でのサポート法 🏡✨〜親子でストレスを減らす!実践できる工夫まとめ〜

「どう接したらいいのかわからない…」

「どうしたらできるようになるの…」

「つい怒ってしまって自己嫌悪…」

ADHDの子どもを育てていると、そんな悩みに直面することが多いですよね。

私自身も、息子の行動に戸惑いながら、毎日が試行錯誤の連続でした。

でも、ちょっとした工夫や関わり方を変えることで、子どもにも私にも少しずつ余裕が生まれてきたんです✨

ここでは、家庭で実践できるサポート法を、実例を交えてご紹介します!

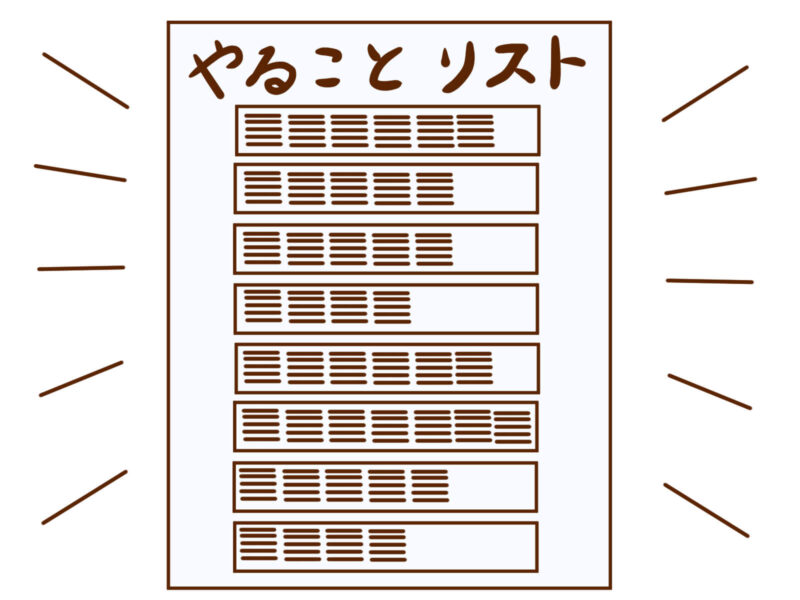

1️⃣ ADHDの子どもに合ったルールとスケジュール管理 ⏰📝

ADHDの子どもは、「計画を立てる」「見通しを立てる」「順序立てて行動する」ことが苦手な傾向があります。

そのため、スケジュールやルールの「見える化」がとても有効です。

🛠 取り入れたい工夫

✅ ルーチンを見える化する

(カラフルなスケジュール表を活用)

✅ カレンダーやチェックリスト、タイマーを活用

(視覚的に分かりやすく)

✅朝・夜のルーティンを時間ごとに区切って示す

(例:7:30起床 → 8:00朝食 → 8:30着替え)

💡 わが家の実践例

「朝の支度が進まない…💦」と悩んでいたとき、

➡️ 壁にカラフルなイラスト付きのタイムスケジュール表を作って貼りました。

すると、息子は 自分から時計を見て動くように なりました!👏

「次は何をすればいいか」が視覚的にわかることで、スムーズな朝の時間が生まれました✨

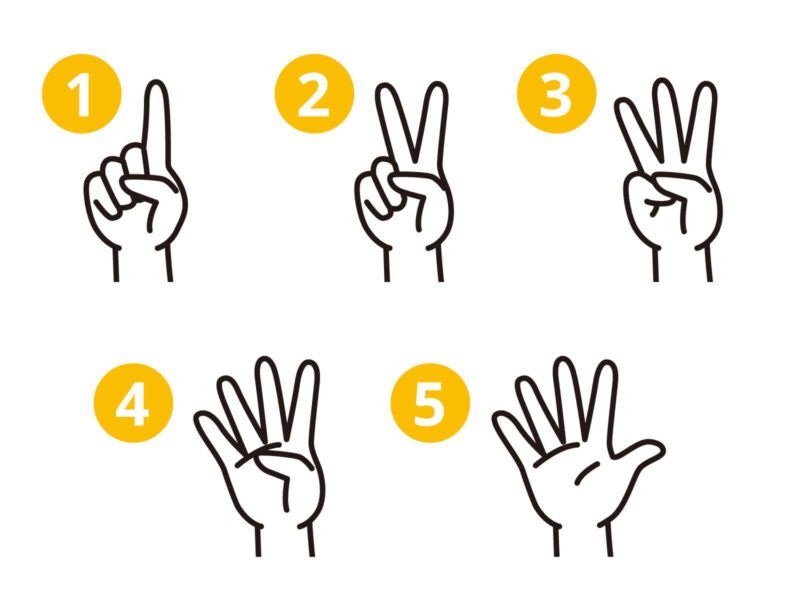

2️⃣ ADHDの子どもに伝わる「具体的な指示」の出し方🎯

「片づけてって言ったのに、全然動かない…」と感じたことはありませんか?

ADHDの子どもは、抽象的な言葉や一度に多くの情報を処理するのが難しいことがあります。

🟢 コミュニケーションのポイント

- ✅ 短くシンプルに伝える

- ✅ 一度に一つの指示を出す(複数の指示は混乱のもと)

- ✅ 「何を」「どうするか」を明確に(例:「おもちゃを箱に入れてね」)

- ✅ できたらすぐにほめる(達成感を積み重ねる)

💡 わが家の実践例

「部屋を片づけて」と言っても 固まって動かない…😳

➡️ 「まずブロックを箱に入れてみよう」

➡️ 「次に机の上の絵本を棚に戻してね!…

と行動を具体的に分けて伝えたところ

少しずつ自分で動けるようになり、最終的には全部片づけられたんです👏

具体的なステップに分けるだけで、成功体験が増えました!

3️⃣ 褒める+ごほうびでモチベーションアップ🎖️

ADHDの子は、否定的な言葉に敏感で、失敗経験が重なりやすいと言われています。

だからこそ、「できた!」を見つけてすぐに褒めることが大切です。

そこで、成功したら すぐ褒める & 分かりやすい報酬を用意 すると効果的です。

🌟 効果的な方法

- ✅ シールやスタンプでの可視化

- ✅ 簡単な「ごほうび制度」を取り入れる

- ✅ 「できた!」を親子で共有 👏自信を育てる声かけ🗣️

💡 わが家の実践例

お風呂の準備を手伝った息子に、

「すごいね!タオルをきちんと準備できたね」と伝えると…

➡️ 自信がついて、自分からお手伝いするように!

「褒める」ことは、行動を変える魔法のスイッチかもしれません🪄

4️⃣ 集中できる環境を整える 🌿

ADHDの子どもは、音や目に入る刺激に敏感なことがあります。

そのため、「集中しやすい環境づくり」はとても重要です。

🟢 環境づくりのポイント

- ✅ 学習スペースはシンプルに(必要なものだけ置く)

- ✅ テレビ・おもちゃなどの刺激を減らす(周囲の刺激を減らす!)

- ✅ 短時間で終わるタスクから始めて達成感を積む

ADHDの子どもは、長時間の作業よりも 短時間で成果が見えるタスク の方が集中しやすい傾向があります。

「成果が見える」タスクからスタート

- 🧩 簡単なパズル(ピース数が少ないもの)

- 🎨 シール貼り(達成感を得やすい)

- 🛠 小さなブロックの組み立て(短時間で完成できる)

達成感のあるタスクは、「やってみよう!」という意欲につながります。

💡 わが家の実践例

【実践例①】折り紙に集中できなかった息子…😵💫

🤦♂️ 以前の様子

折り紙をしていても、周りにおもちゃやテレビがあると気が散って集中できない。

🛠 工夫したこと

リビングの一角に 「静かなスペース」 を作り、必要な道具だけを置く。

🎉 変化

集中して折り紙をするように!

息子は折り紙を始めてもすぐに気が散っていました。

そこで、リビングの一角に 折り紙専用スペース を作り、机の上には 折り紙・ハサミ・のり だけを置くようにしました。

すると、息子は しっかり集中 できるようになり、「できたよ!」と自信満々に作品を見せてくれるように✨

【実践例②】短時間で成果が見えるタスクを取り入れる

最初は 息子と一緒に簡単なパズルを完成 させ、「できたね!」と達成感を共有。

成功体験を積み重ねることで、息子は次第に 一人で取り組む時間が増え、自信を持つように!

⏳ ポイント

✅ 短時間で終わるタスクを用意(5分で達成できるもの)

✅ 「できた!」という成功体験を増やす

【実践例③】勉強や遊びの「場を区切る」ことで集中力UP ✏️🧸

ADHDの子どもは、「どこで何をするか」をはっきり分けることで、切り替えがしやすくなります。

💡 わが家の工夫

息子が遊びと勉強の切り替えが難しかったため、リビングに机とカラーボードで学習スペースを設けました。

➡️「ここは勉強の場所だよ」と伝えることで、

息子も気持ちの切り替えがしやすくなり、以前より集中できる時間が増えました!📚✨

🟢 集中スペースをつくるコツ

- ✅ リビングの一角などに学習スペースを設ける

- ✅ カーテンや棚などで仕切って「ここは◯◯の場所」と明確にする

- ✅ 親子で一緒に「ここは何をする場所?」とルールを共有する

【実践例④】安心できる「落ち着きスペース」を作る🛏️🌙

イライラしたり、気持ちがざわついてしまうことがあるのも、ADHDの子どもによく見られる特性です。

そんな時に「自分を落ち着けられる場所」があると、感情のコントロールがしやすくなります。

💡 わが家の工夫

部屋の一角に、テントハウス(もともとボールプールで使用していたテント)とお気に入りの毛布・クッションを置き、

「ここは静かに過ごせる特別な場所だよ」と息子に伝えました。

➡️ イライラしたとき、自分からそのスペースに行き、気持ちを落ち着けることができるように!

🟢 落ち着きスペースの工夫

- ✅ テント・クッション・毛布など、心地よいアイテムを配置

- ✅ 部屋の隅や静かな場所を選ぶ

- ✅ 「ここに来たら安心できる」と子どもに伝える

🧡こうした「環境を整えること」「安心できる居場所」を作ることが、

子どもの心の安定にもつながっていると感じています🌿

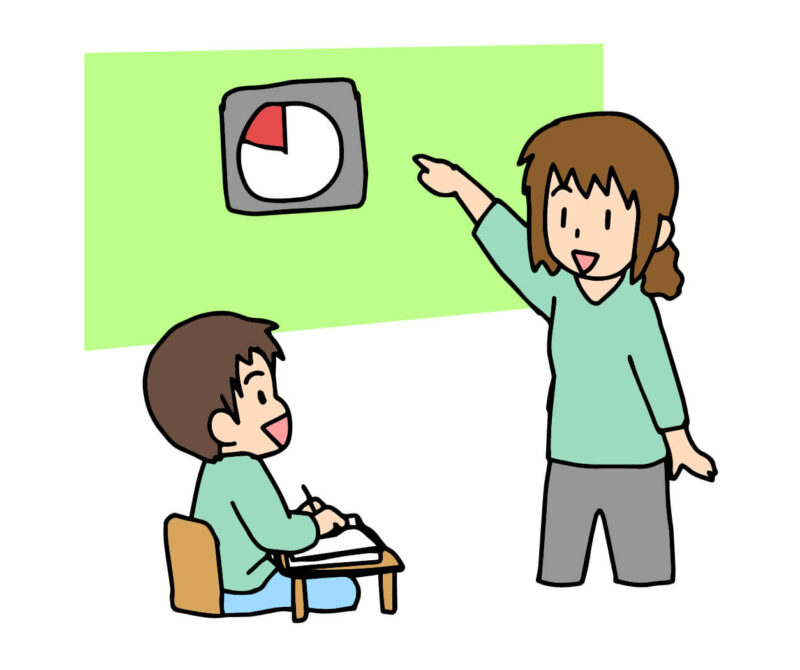

5️⃣ ADHDの子どもの「多動」を味方にする!運動習慣のすすめ 🏃♂️

ADHDの子どもにとって、じっと座って集中し続けるのはとても難しいこと。

でもその「動きたいエネルギー」をうまく活かせば、イライラや集中力の低下を防ぐことができます。

特に、「多動」は悪いことではなく、運動によってポジティブに発散させることがカギ✨

日常にちょっとした運動習慣を取り入れることで、気持ちが落ち着きやすくなる子も多いんです。

🏡 ADHDの子どもにおすすめの運動習慣

✅ 外遊びを毎日の習慣にする

(例:公園で走る、縄跳び、ボール遊び)

✅ 室内でもできる運動を取り入れる

(トランポリン、ダンス、ストレッチなど)

✅ 「動く時間」と「集中する時間」をセットにする

(例:「勉強の前に5分間ジャンプ」→その後プリントに取り組む)

💡【わが家の実践例】多動をポジティブに活かす!

幼稚園では、授業中はギリギリ走り回らずに過ごせていたものの、

児童発達支援の場では「座って話を聞くのが苦手」と言われていた息子…😓

集団の中でもソワソワしてしまい、集中が続かない様子に、私たち親も心配していました。

そこで私たちが意識して始めたのが、

➡️ 「思いきり走れる時間」を毎日の生活に取り入れること!

例えば、夕方は必ず近くの公園へ行き、20分ほど思いきり体を動かす時間をつくりました。

ボールを蹴ったり、追いかけっこをしたり、とにかく自由に走るだけでもOK。

その結果…

🌙 夜はぐっすり眠れるようになり、

🧠 日中もイライラすることが減って、落ち着いて過ごせる時間が増えてきたんです✨

「落ち着かない」「じっとできない」と感じるときこそ、

運動で発散する習慣を取り入れることで、子どもの心と体のバランスが整いやすくなります😊

3. ADHDの子育てがラクになる!親の心の持ち方と接し方のコツ

💖 親の関わり方で、子どもの自己肯定感を育てよう!関わり方が、カギになります!

ADHDの子育ては、想像以上に根気が必要です。

でも、ちょっとした工夫や心の持ち方で、親子の関係もグッと変わります。

ADHDの子どもを育てるうえで、親の心構えはとても重要です。

🧩 ADHDの子どもをサポートするためのポイント

✅ 冷静に対応する

→ 親が感情的になると、子どもも不安定になりやすいんです💦

まずは深呼吸して、一呼吸おいて対応を。

✅ 「できたこと」を見つけて褒める

→ 小さな成功体験の積み重ねが、自信とやる気につながります✨

「ありがとう」「よくがんばったね」の一言が力に。

✅ 環境を整える

→ 余計な刺激を減らすことで、落ち着いて過ごしやすくなります🏡

視覚・聴覚の刺激が多すぎない空間づくりが◎。

💭 「ちゃんと育てなきゃ」「完璧に対応しなくちゃ」と思いすぎていませんか?

私自身もそうでしたが、気づけば親の方が疲れてしまうこともありますよね😢

でも、大丈夫。

できることから、少しずつ始めるだけで十分です。

また、学校や療育機関と連携することで、より安心してサポートができるようになります。

一人で抱え込まず、周囲の力を借りることも大切な選択です💡

📚 あわせて読みたい関連記事

🔗 「【療育の専門家直伝】じっとできない子どもの集中力を高める方法5選」

🔗 「児童発達支援・療育を始める前に知りたかった7つのポイント|親のリアル体験」

🔗 「発達障害の子育てが楽になる!親の関わり方・支援のヒントまとめ」

4. よくある質問

ADHDの子どもにはどのようなスケジュールが効果的ですか?

規則正しい日常ルーチンが効果的です。

特に朝起きる時間や就寝時間を一定にすることで、子どもが安心して一日を過ごせるようになります。

視覚的に伝えるカレンダーやタイマーの活用もおすすめです。家庭での取り組みだけで改善しますか?

家庭での支援は重要ですが、学校や専門家と連携することも大切です。

状況に応じて医療機関や療育サービスの利用を検討してください。ADHDの子どもに効果的な褒め方は?

子どもが努力した部分を具体的に褒めましょう。

「部屋を片付けられて偉いね!」よりも「おもちゃを箱に入れたのがすごく助かったよ」と伝えると、自信を持ちやすくなります。怒りっぽい子どもにはどう対応すれば良いですか?

感情の名前を教えてあげ、「怒っているんだね」と共感を示しましょう。

その後、落ち着ける方法(深呼吸、好きな場所で休むなど)を一緒に考えると良いです。スケジュールを守るのが苦手な場合は?

視覚的に分かりやすいタイムスケジュール表やタイマーを使用して、時間の流れを視覚化する方法がおすすめです。

ADHDの子どもと友達との関係をサポートするには?

遊ぶ前にルールを一緒に確認する、トラブルが起きた際は後で冷静に振り返るなどが効果的です。

また、短時間のプレイデートから始めるのも良いです。学校で困難を感じている場合の対応法は?

担任の先生と定期的に話し合いを持ち、特別な配慮(席の配置、休憩時間の取り方など)をお願いしましょう。

ゲームやスマホ依存を防ぐ方法は?

ゲームやスマホを使う時間をタイマーで管理し、使用後にはほめたり、他の楽しみを提供するように心がけましょう。

ADHDの子どもが忘れ物を減らすには?

持ち物リストを作り、出発前に親子で一緒に確認する習慣を取り入れましょう。

宿題をするのに時間がかかるときは?

時間を区切って取り組み、途中で短い休憩を挟む「ポモドーロ法」を試してみましょう。

集中力が持続しない場合の工夫は?

短いタスクに分け、ひとつずつ達成させるようにします。

また、集中力が切れる前に休憩を取らせることも重要です。夜眠るのを嫌がる場合の対策は?

寝る1時間前から部屋の照明を暗くし、静かな環境を作るなど、寝る前のルーティンを整えると良いです。

ADHDの診断を受けた方がいい?

専門家に相談しながら決めるのがベスト。

親がイライラしてしまう時は?

ひとりで抱え込まず、家族や専門機関と連携を。

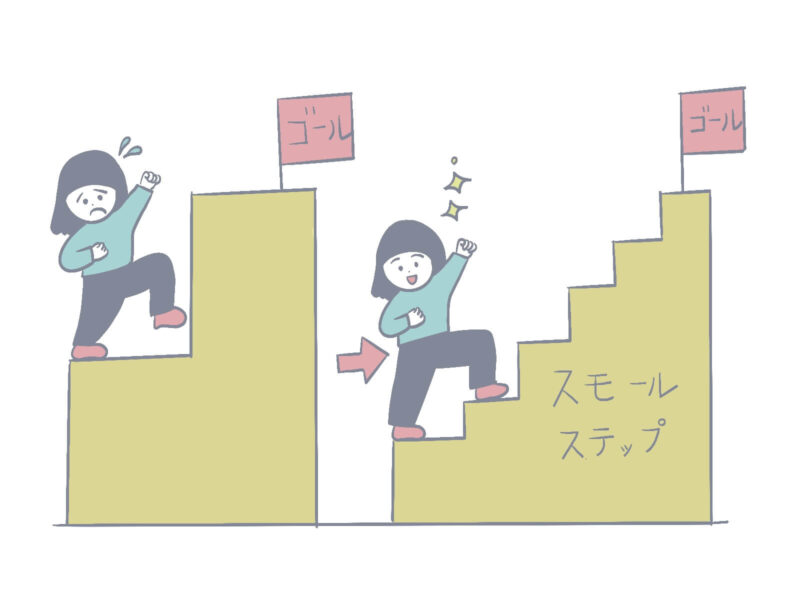

すぐに効果は出る?

すぐに劇的な変化が見られるわけではありません。

でも、小さな工夫を積み重ねることで、子どもの行動や気持ちに変化が現れてきます!

焦らず、「少しずつで大丈夫!」という気持ちで取り組んでいきましょう。

まとめ

🎯 ADHDの子どもは、環境と関わり方でぐんと変わる!

親のちょっとした工夫が、子どもの自信や安心感につながります。

焦らず、一歩ずつ取り入れて、親子で一緒に成長していきましょう🌱

✅ 家庭でできるサポートまとめ

🛋 環境を整える

- 余計な刺激を減らす

- 勉強スペースはシンプルに

🗣 伝え方を工夫する

- 明確で具体的なルールを作る(曖昧な指示を避ける)

- 指示は短く・わかりやすく

👍 ポジティブな声かけを意識する

- 「できたね!」と小さな成功を認める

- ミスよりも進歩をしっかり褒める

🤸 体を動かす習慣をつける

- 運動は集中力や情緒の安定にも効果的

🌟 大切なのは、「完璧」を目指すことではなく、続けること。

日々の小さな積み重ねが、子どもの未来を支えていきます。

🚨【ご注意】

本記事で紹介した内容は、筆者の実体験をもとにまとめた一例です。

お子さんによって合う対応・合わない対応があります。必要に応じて、医療機関や専門機関への相談もご検討ください。

📩 ご感想やご質問があれば、お気軽にコメントでお知らせください。

お悩みを一人で抱えず、少しずつでも前に進んでいけたら嬉しいです😊

📌参考リソース

🔗ADHDサポートに関するガイドライン(厚生労働省)

🔗ADHDに関する専門機関のリソース

📢 次回予告

次回は、「学校でのADHDサポート」について詳しくご紹介します。🏫✨

先生や学校とどう連携すればいいのか、実践的なヒントをお届けしますので、お楽しみに!