はじめに

子どもがご飯を食べてくれないと、親としてはとても心配になりますよね。

「好き嫌いが激しいのはわがままなのかな…」と悩んでしまうこともあるかもしれません。

でも実は、幼児の偏食には 感覚の敏感さ・心理的な不安・経験の少なさ など、いろいろな理由が隠れています。

この記事では、幼児の偏食の背景と、家庭でできる工夫をわかりやすくご紹介します😊✨

目次

- 「食べない=わがまま」は誤解

- お腹が空けば食べる?その誤解

- 好き嫌いと栄養の関係

- 苦手なものは自然に食べられる?

- 食卓に出す頻度のポイント

- 食べない理由を整理してみよう

- 家庭でできる「簡単ステップ」

- 親が心がけるポイント

- 食べない子にかけたい「魔法の言葉」

- よくある質問

- まとめ:楽しい食卓づくりの秘訣

1. 「食べない=わがまま」は誤解×

多くの親が陥りがちな勘違いがあります。

それは、「食欲はお腹が空けば自然に出るはず」「好き嫌いはわがまま」という思い込みです。

👉実際には、ストレスや緊張、環境の変化などで、子どもはお腹が空いていても食欲がわかないことがあります。

また、味覚や触感、においなどの感覚が敏感である場合もあり、これも「食べない」原因になります。

幼児期の偏食は 体の特徴や心の状態 と深く関わっていることを知っておきましょう😊

2. 「お腹が空けば自然に食べる」って本当?×

必ずしもそうではありません。

子どもは緊張や不安を感じると、体がストレス反応を起こして 食欲が抑えられてしまう ことがあります。

お腹は空いているのに「食べられない」状態になるんです。

✨ まず大切なのは、安心して座れる雰囲気づくり。

食卓が楽しい場所になれば、自然と食べる意欲も出てきます。

3. 「好き嫌いばかりで栄養失調になるのでは?」×

心配になりますよね。

子どもの「食べない」が続くと、どうしても栄養面が気になってしまうものです。

🔎 成長曲線をチェック

大切なのは、身長や体重が「平均値かどうか」ではなく、平均値からどの程度離れているか(SD値)です。

特に、身長と体重のSD値の差が 2.0以上 ある場合には、

栄養面での不安が考えられるため、小児科などで相談してみましょう。

🥗 エネルギー摂取量の目安

日本人の食事摂取基準における「推定エネルギー必要量」の7割以上が満たされていて、

さらに子どもが元気に過ごしているなら、大きく心配する必要はありません。

🍙 チェックポイント

- 元気に遊んでいるか

- 日常生活を楽しめているか

この2つが目安になります。

必要以上に不安にならず、子どものペースを見守ってあげましょう。

4.苦手な食材は「そのうち食べられるようになる」? ×

年齢とともに味覚は変化します。

味を強く感じやすい小さい頃は苦手でも、

味蕾が減ってマイルドに感じるようになると食べられるようになるケースも多いです。

ただし全員がそうとは限らないため、見守ることが大切です。

「2歳前後の偏食は自然なこと」と知っておくと安心できます。

5.食べないものは「出さない方がいい」? ×

むしろ逆で、食卓に「無理のない形で出し続ける」ことが大切です。

保育園出身の子は、給食で自然と新しい食材に触れる経験が多く、

苦手克服のきっかけが得やすいといわれています。

見慣れること、雰囲気に慣れることが、食べる第一歩につながります。

6. 食べない理由を整理してみよう

見た目や形の違い

- 白いご飯は食べられるけど、混ぜご飯やおにぎりにすると食べない

- 調理法や盛り付けで「違う食べ物」と認識してしまう

味覚の個性

- 甘いものは好き、酸っぱいもの(果物やマヨネーズ)は苦手

- 薄味・濃い味の好みがはっきりしている

食感や飲み込みやすさ

- パリパリやカリカリは食べられるが、ねっとりややわらかい食感は苦手

- 硬い肉や筋のある食材は飲み込みにくく、食べにくさが原因になる

香りや風味

- 魚のにおいが強いと食べられない

- だしの香りやスパイスが苦手

環境や心理的要因

- にぎやかな場所では緊張して食べられない

- 家族だけの食卓では食べられる

- 緊張で食がすすまなくなる

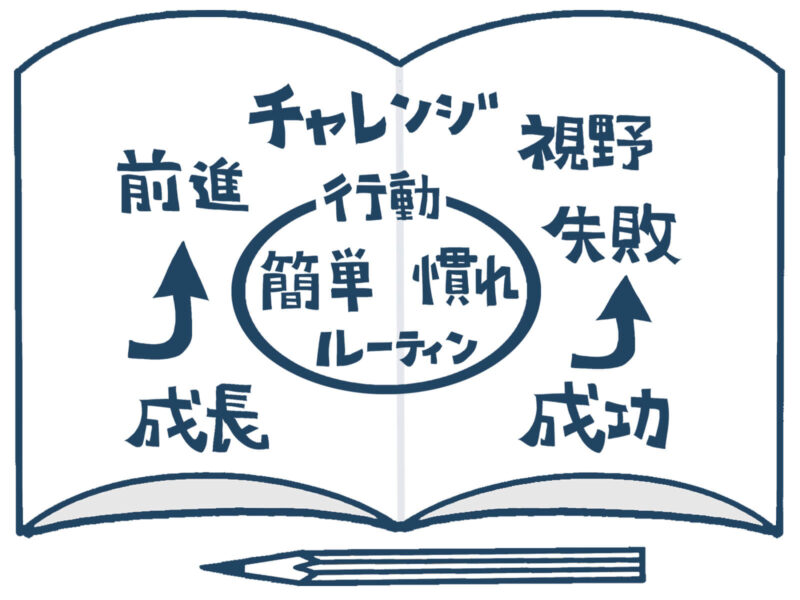

7. 食卓でできる「簡単ステップ」で偏食克服

子どもが少しずつ食べられるようになるには、安心感と楽しさが大切です。

ステップ1:1日1分でも楽しい時間

「食べさせなきゃ」と長時間格闘するより、短時間でも笑顔で食べる時間を作ることが重要です。

魔法のことば:「そうきたか!」「まあいいか!」

子どもが食べなくても、「そうきたか!」「まあいいか!」と心の中でつぶやいて切り替えましょう。

イライラが和らぎ、気持ちが楽になります。

ステップ2:親の「しすぎ」を減らす

- イライラしすぎ

- プレッシャーをかけすぎ

- 不安になりすぎ

- 放置しすぎ(好きなものしか食卓に出さない)

この4つを減らすだけでも、食卓の雰囲気がぐっと良くなります。

「がっかりの法則」🍽️

「今日こそ食べるかも!」と期待しすぎると、食べなかったときにがっかりしてしまいます。

最初から「気長にいこう」と心に留めておくことが大切です。

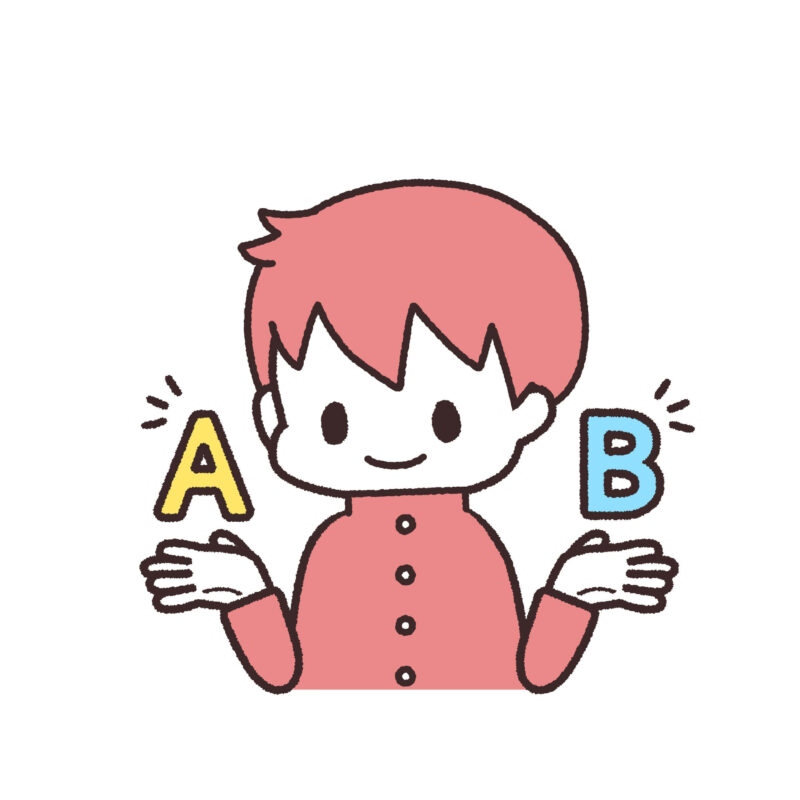

ステップ3:選択肢を与える

「どっちがいい?」と子どもに選ばせると、自分で決めたものは守ろうとする心理が働きます。

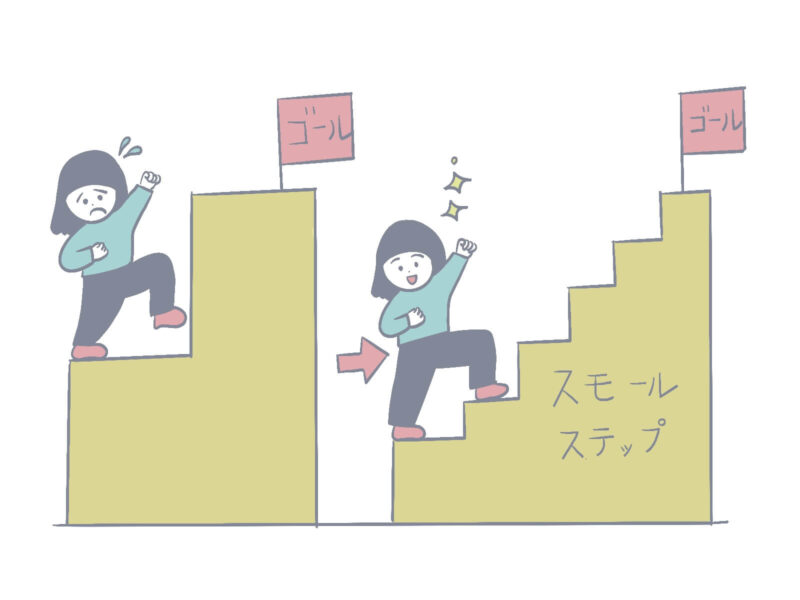

ステップ4:スモールステップで慣れさせる

苦手な食べ物に少しずつ慣れるステップ🍽️

- 食卓に並べる

苦手な食べ物を、まずは子どもが目にする場所に置きます。 - 親が食べる姿を見せる

パパやママが楽しそうに食べる姿を見ることで、自然と興味がわいてきます。 - 情報を得る

「これは○○の味がするんだよ」など、食べ物について話してみます。 - 興味を持つ

少しずつ「これってどんな味かな?」と関心が出てきます。 - 匂いを嗅いでみる👃

匂いを確認するだけでも、安心して食べる準備になります。 - 味見をしてみる👅

ペロッと少しだけ舐めてみます。 - 一口食べてみる

最初の一口をチャレンジ。

焦らず少しずつです。 - 自分用として食べる

食卓に並んだものとしてではなく、

「自分のもの」として食べられるようになります。

一気に食べさせようとせず、少しずつステップを踏むことで自然に克服できます。

食材にポジティブなイメージを

食べなくてもOK。

「食卓にあるのが当たり前」という経験を重ねることが、興味や安心感につながります。

好き嫌いは悪じゃない

「全部食べられる子」を目指す必要はありません。

大切なのは、「楽しく食べられる経験」を積むことです。

心の状態を見守る

家では食べられないのに、外食やバーベキューだと食べられることもあります。

保育士さんによると、仲のいいお友達の隣だと、普段より食べられることも多いらしいです。

食欲は「心の安心」とつながっているのです。

ステップ5:苦手は25%ルール

苦手な食材は全体の4分の1程度にし、好きなものと一緒に並べると、挑戦しやすくなります。

ただし、お弁当は「食べられるもの・好きなもの優先」で大丈夫。

楽しい気持ちで食べられる経験を積み重ねることが、次の一歩につながります。

8. 親が心がけるポイント

- ママやパパが笑顔でいることが、子どもにとって最大の安心材料

- 「全部食べられる子」を目指さず、楽しく食べる経験を大切に

- 食事は家庭の雰囲気づくりも含めた成長の時間

迷ったら「ママが楽しい方」を選ぶ

子どもの食事に一生懸命になりすぎると、どうしてもイライラや疲れがたまってしまいます。

そんなときは、「子どもがどうか」ではなく、まずママ自身が楽しめる方を優先してみましょう。

たとえば…

苦手な食材をどう食べさせるか悩むよりも、「叱りながら食べさせるより、笑顔で楽しめる食卓」を大切にする。

親が笑顔でいられる食卓は、それだけで子どもにとって安心で幸せな場になります。

無理をしないことが、長い目で見れば一番の「魔法」になるのです。

9. 子どもが食べないときにかけたい「魔法の言葉」

子どもがご飯を食べてくれないと、ついイライラしたり焦ったりしてしまいますよね。

でも、声のかけ方ひとつで食事の雰囲気はぐっと変わります。

今回は、家庭で使える「食べない子にかけたい魔法の言葉」をご紹介します✨

1. 興味を引く言葉で食材を見せる

「●●って知ってる?」とクイズ感覚で声をかけると、子どもは食材に興味を持ちます。

例:「このきゅうり、とげとげがいっぱいで高級なんだよ!」

2. 苦手を認めてから提案

「触感が気持ち悪いんだね」とまずは共感してあげることが大切です。

そのうえで

「でも、このトマトは触感が気にならないようにしてみたよ」と提案すると、受け入れやすくなります。

3. 「同じものだよ」を伝えて安心させる

- 形を変えて見せる:

生キャベツ → お好み焼きで使うキャベツと同じだと気づかせる - 分けて見せる:

味噌汁の具と汁、カレーのご飯とルーなど、分けることで少しずつ挑戦しやすくなる - 別の料理とのつながりを示す:

唐揚げを食べたあとに鶏の煮物を見せ、「同じお肉だよ」と伝える

4. ステップを踏んで食べる練習

いきなり「食べて!」ではなく、次の順序で少しずつ挑戦させます:

- においをかいでみる

- ちょっと触ってみる

- ペロッとなめてみる

- 一口食べてみる

❌ NG:一口食べられたから「じゃあもう一回!」は信頼関係を壊すので避けましょう。

5. 食べた行動をそのまま褒める

- 「●●食べたね」:

評価や比較は不要、できたことを言葉にするだけで十分 - 「どこが美味しくない?」:

「嫌い!」と言われても否定せず、寄り添う言葉をかける - 「どんな味がする?」:

「美味しい?」ではなく、自分の感じ方を表現させる

❌ NGワード

- 「お兄ちゃんは食べられて偉いよ」などの比較

- 「残したらデザートなし」など罰を与える言葉

6. 食べられたときの声かけ

「味わって食べてみて」

食べられたときは、「頑張って食べたね」と行動や挑戦を評価してあげましょう。

7. 食欲の波を受け入れる

「食べない日もあるよね」🍽️

幼児は食欲に波があります。

昨日はよく食べたのに、今日は全く手をつけない…そんな日も自然なことです。

大切なのは、焦らずその波を受け入れること。

「今日は食べなくても大丈夫」と気持ちをゆるめるだけで、親も子どもも落ち着いて食卓に向かえます。

10. よくある質問(FAQ)

幼児が食べないのはわがままですか?

ほとんどの場合、感覚や心理的な要因で食べられないことがあります。

食欲がない日は無理に食べさせるべき?

無理に食べさせず、安心できる環境で少しずつ挑戦させる方が効果的です。

好き嫌いが多いと栄養不足になりますか?

体重・身長の成長曲線を見て、必要量の7割以上を満たしていれば心配ありません。

食べないものは出さない方がいい?

少量でも出し続けると、見慣れることで少しずつ克服できます。

味覚が敏感な子への対応は?

香りや食感に配慮し、スモールステップで慣れさせることが大切です。

一口だけ食べたら次も無理に食べさせる?

NGです。信頼関係が崩れやすいので、ステップを踏むことを優先。

魔法の言葉は必ず効く?

個人差はありますが、共感や興味喚起の声かけは効果が出やすいです。

食卓の雰囲気は本当に影響しますか?

とても影響します。親の笑顔や安心できる環境は食欲を高めます。

デザートで釣るのはどうですか?

その子次第。

子どもによってはプレッシャーになり、逆効果になることがあります。食欲に波がある場合どうすればいい?

「今日は食べない日もある」と受け入れ、焦らず少しずつ挑戦させましょう。

まとめ:食べない理由を理解して、楽しい食卓を

幼児の偏食は「わがまま」ではなく、感覚や心理が深く関係している行動です。

大切なのは、子どもを責めるのではなく「どうしたら安心して食べられるか」を一緒に考えること。

✔ 食事の環境を整える

✔ 親が笑顔で見守る

✔ 少しずつステップアップさせる

さらに、声かけの工夫も大切です。

「食べられたね!」「今日はここまで頑張ったね!」と共感し認める言葉が、子どもの自信につながります✨

反対に、比較やプレッシャーは逆効果になりやすいので避けましょう。

焦らず小さな成功を積み重ねていくことで、少しずつ食べられるものが増えていきます。

そして何よりも大切なのは、親子で笑顔になれる食卓づくりです😊🍴

楽しい雰囲気そのものが、子どもにとって一番の「魔法」になりますよ✨

📢次回予告

「発達障害の子どもの長所の伸ばし方|自己肯定感を育てる声かけ実例【体験談】」

どうぞお楽しみに。

👉 関連記事

「幼稚園・保育園で水分をとらない/給食を食べない子どもへの対策【体験談】」

「【保存版】幼児向けおやつレシピ16選」

「発達障害の子どもに必要な栄養|鉄・亜鉛が集中力に与える影響とは?」

「発達障害の子が集団生活に馴染む5つの支援策!幼稚園・学校でできる対応」

「幼児の好き嫌いを克服する方法|野菜嫌い対策と栄養バランスのコツ」