はじめに

💡この記事はこんな方におすすめ!

✅ 発達障害のあるお子さんの子育てに悩んでいるママ・パパ

✅ 幼児期の療育や家庭でできる支援に興味がある方

✅ 子どもが自分から行動できる力を身につけてほしい方

発達障害のある子どもの子育ては、毎日が小さな挑戦の積み重ねですよね。

朝の準備に時間がかかったり、予想外の癇癪で予定がくずれたり…💦

「どう接すればいいの?」「何を工夫すればスムーズになるの?」と、悩むことも多いのではないでしょうか。

私自身も、何度も壁にぶつかりながら、試行錯誤を繰り返してきました。

でも、子どもの特性を理解し、その子に合ったサポートを少しずつ取り入れることで、驚くほど日常がラクになる場面も増えてきたんです✨

発達障害の子どもたちは一人ひとり違った特徴やペースを持っています。

だからこそ、「これさえやれば正解!」という方法はありません。

でも、親が子どもの困りごとに寄り添い、日々の関わり方を工夫していくことで、子どもが安心して成長できる環境は確実に作れます😊

この記事では、私が実際に試して「これは良かった!」と感じた子育ての工夫を、5つのサポート法としてご紹介します。

✔️ 視覚支援や報酬システムなど、すぐに家庭で実践できる方法ばかりなので、

「これならできそう!」と思えるヒントがきっと見つかりますよ✨

目次

- 発達障害の特性を理解するには?【子どもに合った関わり方の第一歩】

- 子どもの特性を知ることが第一歩:安心へのカギ

- 特性に合わせたサポート例

- 信頼できる情報を選んで収集する

- 発達障害のある子どもに合ったルーチン・生活支援

- 毎日のスケジュールを明確にする

👉ルーチン(毎日の流れ)を見える化しよう - 我が家の実践例

- 環境を整えることも大切

- 小さな変化が大きな安心につながる

- 毎日のスケジュールを明確にする

- 【視覚支援】ピクトグラムと絵カードを取り入れよう

- ピクトグラム・絵カードの活用例

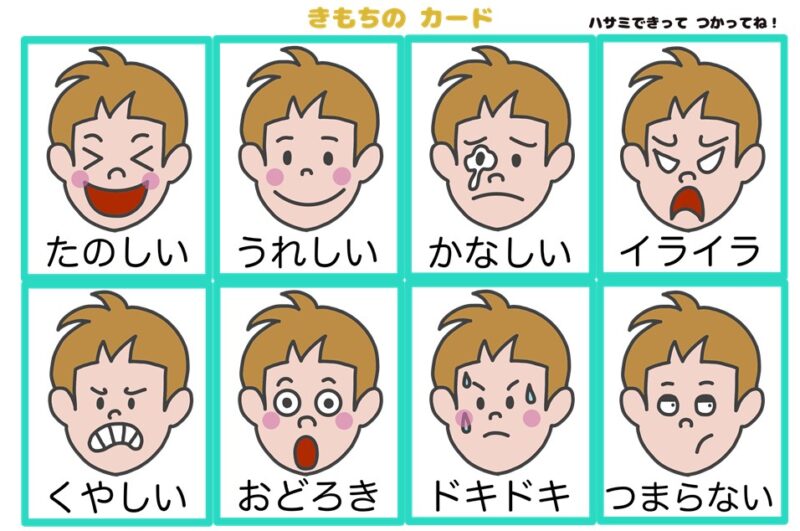

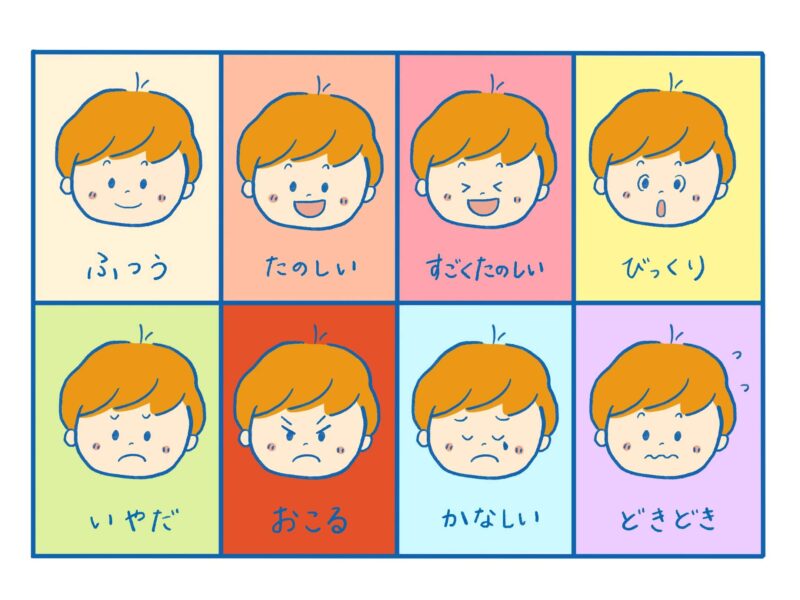

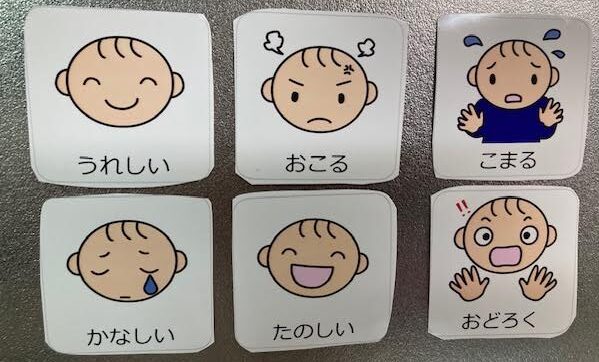

- 「感情カード」で気持ちを見える化

- 【発達障害の子ども】ポジティブ行動を引き出す支援法

- 具体的にほめるのがコツ!

- 報酬システムで「できた!」をもっと楽しく!

- 専門家や支援機関とつながる大切さ

- ① 専門家のアドバイスを取り入れる

- ② 地域の支援を活用する

- ③ 専門家や支援機関とつながることで得られる「安心感」

- よくある質問(発達障害の子どもの子育てQ&A)

- まとめ:子どもと親が安心して成長できる環境を目指して

1. 発達障害の特性を理解するには?【子どもに合った関わり方の第一歩】

発達障害とは、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などを含む幅広い概念です。

子どもが持つ特性を正しく理解し、その子に合った支援を行うことが、子育ての第一歩になります🌱

🌟 発達障害の特性を知ることがが第一歩:安心へのカギ

発達障害の子どもたちはそれぞれ異なる特性を持っています。

たとえば:

- 感覚過敏(音・肌ざわり・匂いへの過敏さ)

- 注意の持続が難しい

- コミュニケーションや対人関係が苦手 など

我が家の息子も、服のタグが気になって着替えを嫌がったり、注意が逸れやすかったりと、毎日の生活に困りごとがたくさんありました💦

📝 特性に合わせたサポート例

| 特性 | 工夫の例 |

|---|---|

| 感覚過敏 | タグのない服・縫い目の少ない靴下・イヤーマフで大きな音をカット |

| 注意散漫 | 静かな学習スペース・視覚スケジュールで「やるべきことを」見える形で提示し、支援 |

| コミュニケーション | ピクトグラム・絵カード・読み聞かせ・ロールプレイで練習 |

こうした工夫を少しずつ取り入れることで、子どもが安心して過ごせる環境づくりが可能になります✨

📚 信頼できる情報を選んで収集する

子育てに活かせるヒントは、書籍・専門サイト・療育の勉強会などにたくさんあります。

私自身も、療育センターの研修や他の保護者との交流から多くの学びを得ました。

👉 信頼できる情報源

👉 関連記事

🔗「発達障害の種類と特徴を解説!6つの分類と効果的なサポート方法」

🔗「療育は必要?療育開始までの葛藤と乗り越え方:リアルな体験談」

🔗「療育センターでの体験談|活動内容と息子の成長」

🔗「児童発達支援を利用する決断と助成制度【体験談で分かる利用の流れ】」

🔗「療育を始める前に知っておきたかった7つのポイント|家族の経験から学ぶ」

2. 発達障害のある子どもに合ったルーチン・生活支援

発達障害の子どもは、予測できる安定した日常を好む傾向があります。

そのため、毎日の流れを整えるだけで、癇癪や混乱が減り、安心して行動しやすくなるんです🌈

⏰ 毎日のスケジュールを明確にする

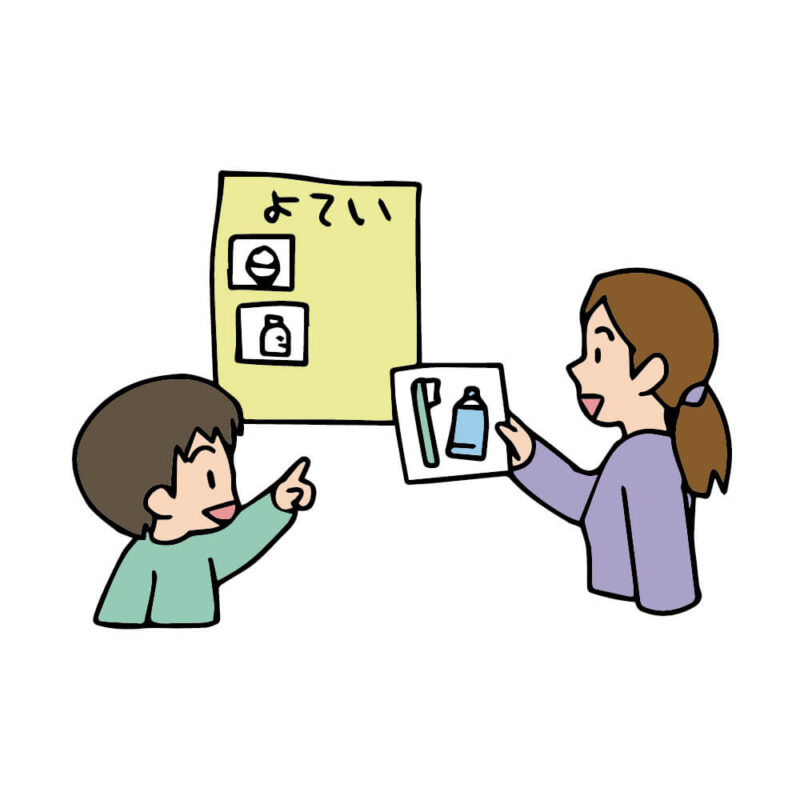

👉ルーチン(毎日の流れ)を見える化しよう

起床、食事、遊び、宿題、就寝といった日々の流れを視覚化すると、子どもが安心して行動できます。

「起きる→朝ごはん→歯みがき」などの動作を順番に可視化することで、

「次は何をすればいいか」が子どもに伝わりやすくなります✨

💡 我が家の実践例

- 100均のホワイトボード+マグネットで1日の流れを掲示

- 絵カードを使って「やること」を見せる工夫

- 終わった項目にチェックを入れ、「ゲーム感覚」で達成感を演出 🎮

こうした視覚支援は、指示が通りづらい子どもにとっても有効です👍

🏠 環境を整えることも大切!

物が多すぎたり、刺激が強すぎる環境はストレスになります。

- 📚 学習スペースは静かでシンプルに

- 🧸 遊び・リラックスの空間は分ける

- 🎨 壁に余計なポスターやおもちゃを貼らない

「ここは集中する場所」「ここはくつろぐ場所」と区別することで、子どもも切り替えやすくなりました😊

🌟 小さな変化が大きな安心につながる

子どもの特性を理解し、日常生活を整えることで、親子ともに穏やかに過ごせるようになります。

また、ルーチンや環境を整えることは、子どもの心の安定につながります。

急に全部を変える必要はありません。

✅ 今日できることを一つずつ試してみる

✅ 無理なく親子で続けられる工夫を選ぶ

それだけでも、日常がぐっと過ごしやすくなりますよ✨

焦らず、子どものペースに寄り添いながら、無理なく工夫を取り入れてみてください😊

3. 【視覚支援】ピクトグラムと絵カードを取り入れよう

発達障害のあるお子さんは、「言葉だけの説明」がわかりづらく、不安や混乱を感じてしまうことがあります💦

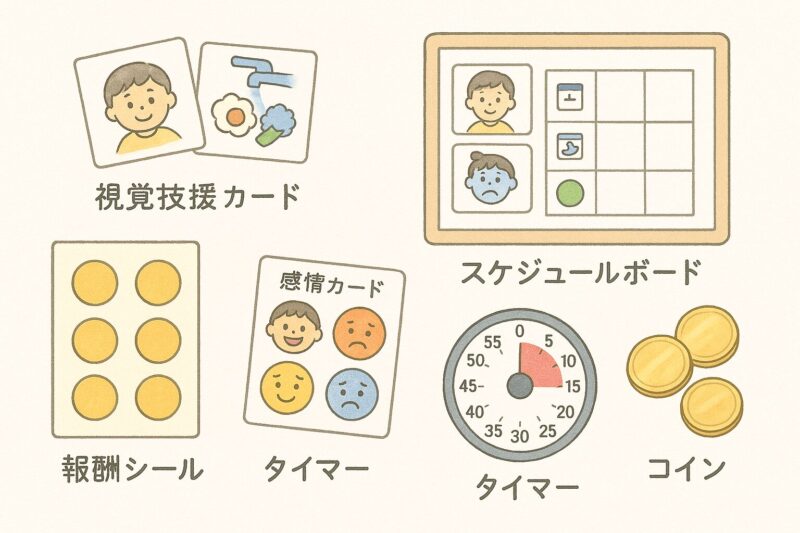

そんなときに役立つのが、ピクトグラムや絵カードなどの視覚支援ツールです✨

イラストや写真で「次に何をするのか」が見えるようになることで、子どもは行動の見通しを立てやすくなり、

安心して動けるようになります😊

また、視覚情報を使うことで、指示がスムーズに伝わり、親子のストレスもぐんと減っていきます。

✅ ピクトグラム・絵カードの活用例

🔹 やることリストを作る

たとえば、

- 朝の準備(顔を洗う・着替える・朝ごはん)

- トイレやお片付けの手順

- 帰宅後の流れ(手洗い・おやつ・宿題)

こういった日常の動きをイラスト入りカードにして壁に貼るだけで、子どもが自分で確認しながら動けるようになります✨

「自分でできた!」という達成感も育ちます。

🔹 行動の順番をわかりやすく

たとえば外出前なら…

👕 洋服を着る → 👞 靴を履く → 🎒 バッグを持つ

このように、順番をカードで見せると、言葉で何度も説明しなくてもスムーズに準備が進みます😊

📌 どこで手に入るの?

市販の絵カードもありますが、無料で使えるダウンロードサイトも豊富です!

たとえば:

- 「ザ・プロンプト!絵カードセンター」

- 「絵カード 無料 ダウンロード」と検索

印刷して使えるものがたくさんあるので、家庭でも手軽に取り入れられます💡

✅ 「感情カード」で気持ちを見える化

発達障害の子どもは、自分の感情を言葉で伝えるのが苦手なことがあります。

そんなときに役立つのが「感情カード」です。

感情カードは、子ども自身が自分の気持ちを理解し、表現する助けになります。😊

🔹 朝の気持ちチェック

朝ごはんのあとに「今日はどんな気分かな?」とカードを選んでもらうと、子ども自身も自分の感情に気づく練習ができます😊

🔹 トラブル時のサポート

たとえば、お友達とケンカしたとき…

「今の気持ちはどれかな?」とカードを見せると、言葉にならない気持ちも伝えやすくなります。

📌 感情カードも手軽に入手可能!

- ネットショップで購入可能

- 「感情カード 無料 ダウンロード」で検索すると、印刷してすぐに使える素材が見つかります✨

🌈 まとめ

ピクトグラムや感情カードといった視覚支援は、子どもが安心して毎日を過ごすための大きな助けになります。

最初は小さな工夫でも大丈夫。

「わかる」「できる」が増えることで、子どもも親も笑顔が増えていきます😊

4.【発達障害の子ども】ポジティブ行動を引き出す支援法

発達障害の子どもにとって 「できた!」という成功体験 は、とても大切です✨

小さな成功を積み重ねることで、自信につながり、自己肯定感が育まれます😊

「自分にもできる」という自信が芽生えると、挑戦する気持ちも自然と育っていきます😊

✅ 具体的にほめるのがコツ!

「すごいね!」「えらいね!」だけではなく、「何をどう頑張ったのか」を具体的に伝えることが大切です✨

そうすることで、子どもは「ちゃんと見てもらえている」と実感し、次の行動へのモチベーションが高まります。

❌ NG例:「頑張ったね!」

⭕ OK例:「おもちゃを元の場所に片付けられたね!最後までやりきってすごいよ👏」

💡 わが家の実践エピソード

うちの子は片付けが苦手でしたが、

「積み木を箱に入れられたね!最後までできたのがすごいね👏」

「ぬいぐるみもおもちゃBOXに戻せたね。がんばったね」

と、できた行動を細かく言葉にして褒めていくうちに、だんだんと自分から進んで片付けるようになりました😊

✅ 報酬システムで「できた!」をもっと楽しく!

成功体験をさらに後押しするには、ちょっとしたご褒美=報酬システムを取り入れるのも効果的です✨

「できた!」をもっと楽しくするために、 小さなご褒美を用意 するのも効果的🎁✨

🔹 シール報酬

1回できたらシールを1枚 → 10枚たまったら好きなおやつ🍪や外遊び🌳に!

🔹 くじ引きごほうび

行動ができたら「ごほうびくじ」を1枚。

小さな紙くじを引いて、中身は「5分間のぎゅー🤗」「大好きなおもちゃで遊ぶ🎲」など、

「体験型」のプチごほうびがおすすめ!

💡 ポイント!ごほうびは「モノ」より「経験」を重視!

ご褒美は 「お菓子」よりも「経験」 のほうが長続きしやすいので、

「一緒にシール貼り」「大好きな絵本を読む」などの楽しみを作るのがコツです😊

一緒にシールを貼ったり、絵本を読んだりする時間は、子どもにとってかけがえのないご褒美です😊

「頑張ったことを認めてもらえる体験」こそが、自己肯定感を育てる大切なステップになります。

🌈 まとめ

発達障害のある子どもとの生活では、「できた」瞬間を逃さず、しっかり言葉と行動で伝えることが大切です。

褒め方ひとつで、子どものやる気と笑顔がぐんと増えていきます😊

5. 専門家や支援機関とつながる大切さ🤝

発達障害のある子どもの子育てでは、家庭だけで抱え込まず、専門家や支援機関と連携することもとても大切です。

適切な支援を受けることで、子どもに合った関わり方が見つかり、親も前向きな気持ちで関われるようになります😊

💭 私の実体験:ひとりで悩んでいたあの頃…

息子の特性に気づいてから、「どう接すればいいの?」「正解がわからない…」と、不安でいっぱいの日々が続いていました。

でも、専門家のアドバイスを受けたり、地域の支援につながることで、子どもの成長を前向きに受け止められるようになったのです✨

🧠 ① 専門家のアドバイスを取り入れる

発達障害のある子は、感情コントロールや集団行動に難しさがあることも。

心理士・発達障害専門医・言語聴覚士などの専門家と連携することで、子どもに合った接し方が見えてきます。

✅ 実践例|幼稚園と療育の連携

🔹 幼稚園との連携

息子は幼稚園で集団行動が難しく、2学期に入っても登園時に泣くことが続いていました。

ある日、担任の先生から「療育を考えていますか?」と聞かれました。

実はすでに療育を始めていたのですが、先入観を持たれたくなくて園には伝えていませんでした。

でも、思い切って「実は療育を受けています」と伝えたことで、連携がスタートしました。

それからは先生と連携できるようになり、園でも息子に合ったサポートをしてもらえるようになりました。

👩🏫 幼稚園+療育の連携で実施したこと:

✔️ 朝の支度をスムーズにするため、登園時の流れをピクトグラムで視覚化 👕🎒

✔️ おもちゃの貸し借りが苦手な場面では、先生が間に入って仲介

✔️ 園での困りごとを療育の先生とも共有し、一貫した対応を実施🤝

このように、園と家庭、専門家が同じ方向を向くことで、息子も安心して過ごせるようになりました😊

✅ 実践例|療育センター→言語聴覚士につながる

吃音が気になった息子は、療育センターから言語聴覚士(ST)につながるサポートを受けました。

そこで、

✔️ 吃音が出ても焦らず、子どもの話を最後まで聞く

✔️ 「ゆっくり話してね」と言わず、リラックスできる雰囲気を作る

✔️ 歌やリズム遊びを取り入れて、スムーズに言葉を出せる環境を作る

といったアドバイスをもらい、家庭でも実践しました。

その結果、以前よりも話すことに自信を持てるようになり、吃音のストレスが軽減しました。

🏡② 地域の支援を活用する

発達障害の子育ては、親自身の負担が大きくなりがちです。

でも、地域の支援機関や親のサポートグループを活用することで、同じ悩みを持つ仲間とつながることができ、孤独感が和らぎます。

✅ 活用例|親の会・ピアサポートグループに参加

私は3か月に1回、地域の発達支援センターで開催される親の会に参加しました。

そこで感じたメリット👇

✔️ 同じ悩みを持つ親同士で情報交換ができる

✔️ 専門家から最新の療育方法や支援制度について学べる

✔️ 「うちの子も同じだったよ」と共感してもらえることで、心が軽くなる

というメリットがあり、「一人じゃない」と感じることで気持ちが楽になりました。

✅ 活用例|自治体の発達支援サービス

自治体によっては、発達障害の子ども向けに療育プログラムや訪問支援を行っているところもあります。

私の地域では、次のような支援が受けられました👇

✔️ 児童発達支援センターでの月数回の療育👶

✔️ 保護者向けの発達相談や勉強会📘

✔️ 就学前の子ども向けの発達相談

✔️ 保護者向けの勉強会

などがあり、これらを活用することで子どもへの適切な対応方法を学ぶことができました。

③ 専門家や支援機関とつながることで得られる「安心感」

発達障害のある子どもの育児は、不安や悩みが尽きません。

親も迷いながら進んでいくものです。

でも、専門家や支援機関とつながることで、こんなメリットが得られます👇

🟢 幼稚園や学校との連携で、集団生活をスムーズに

🟢 発達相談センターや医療機関を活用する ことで、子どもに合った対応方法が見つかる

🟢 地域の支援を利用する ことで、親も孤立せず、心の余裕を持てる

💌 最後に

「誰にも相談できない」「どうすればいいかわからない」

そんな風に感じていた私も、支援につながることで、少しずつ前を向けるようになりました😊

「一人で頑張らなくても大丈夫」 ということを、ぜひ知ってほしいです。

🔎 もし迷っているなら、まずはお住まいの地域の「発達支援センター」や「療育機関」に問い合わせてみてください。

きっと、あなたとお子さんに合ったサポートが見つかります✨

6. よくある質問(発達障害の子どもの子育てQ&A)

発達障害児の子育てで一番大切なことは?

子どもの特性を理解し、無理のない環境を整えることが大切です。

感覚過敏のある子どもにどう対応すればいい?

衣類の素材を選ぶ、イヤーマフを活用する、静かな環境を用意するなどの工夫が効果的です。

視覚支援は何歳から使える?

2歳頃から使えます。幼児向けのシンプルなピクトグラムや絵カードを活用しましょう。

療育に通うべきか迷っています。どう判断すればいい?

専門家に相談し、日常生活で困りごとが多い場合は早めの支援を検討すると良いです。

家庭でできるポジティブな声かけの例を教えて!

「おもちゃを片付けられてすごいね!」など、具体的に褒めると効果的です。

発達障害の子どもが集団行動に馴染めないときの対策は?

小グループでの練習や、事前に流れを説明することでスムーズに参加しやすくなります。

子どもが急に癇癪を起こしたとき、どう対応すればいい?

まずは落ち着くまで待ち、安心できる環境を作ることが重要です。

報酬システムはどんなものがいい?

シールやお楽しみ時間など、子どもが喜ぶものを設定すると◎

地域の支援機関はどうやって探せばいい?

市区町村の福祉窓口や厚生労働省のHPで情報を得られます。

親自身が疲れたときの対処法は?

無理をせず、支援団体やカウンセリングを活用しましょう。

まとめ

発達障害のある子どもの子育てでは、特性を理解し、それに合ったサポートを選ぶことがとても大切です。

たとえば、視覚的な支援や環境の工夫を取り入れるだけでも、子どもは安心し、日常生活の中で「できた!」という経験が増えていきます✨

でも、親も毎日がんばっているからこそ、完璧を目指さなくても大丈夫!

「できることから、少しずつ。」

そんな気持ちで、無理をせず、周囲のサポートも頼りながら、一歩ずつ歩んでいきましょう😊

📌 発達障害の子どもの「分かる!」「できる!」を増やす3つのポイント

✅ ピクトグラムや感情カードを活用し「見て分かる」サポートを

✅ 小さな成功を具体的にほめて自己肯定感UP

✅ 楽しみながら「報酬システム」を導入して習慣化

この3つを意識するだけで、子どもとの毎日に前向きな変化が生まれます🌱

親子で一緒に成長する時間を大切にしながら、焦らずゆっくり進んでいきましょう✨

次回予告📢

次回は、 「ADHDに効果的な家庭でのサポート法」 をテーマにお届けします!

✅ すぐに取り入れられる 日々のルーチン作り

✅ 集中力を高める遊び方 のコツ

✅ やる気を引き出す褒め方のポイント

次回も、親子で楽しめる実践アイデアをたっぷりご紹介しますので、ぜひチェックしてくださいね😊