はじめに

🧠子どもがすぐ「ママ、どうすればいい?」と聞いてきて、自分で考える力がなかなか育たない…そんな悩み、ありませんか?

「問題が起きたとき、自分でどうすればいいか考えられるようになってほしい」

そう思っていても、つい「こうしたらいいよ」と先回りして教えてしまう…。

我が家の4歳の長男は、困るたびに「ママ、これどうするの?」と頼ってくるタイプでした。

最初はどう対応すればいいかわからず、イライラしたり、つい怒ってしまったり…

でも大切なのは「正解を教えること」ではなく、「自分で考えて動く経験」でした。

この経験こそが、将来の自立や主体性、さらには人間関係や学習にもつながる「問題解決力」の土台になります✨

本記事では、問題解決力を育む家庭での関わり方を【実体験つき】でわかりやすく紹介します!

🧭この記事が役立つのは、こんな親子!

- 子どもがすぐ「ママやって」と頼ってしまう

- トラブル時、どう声かけすればいいか迷う

- 子どもの主体性や考える力を伸ばしたいと感じている

🎁この記事を読んで得られるベネフィット

- 子どもが「自分で考えて行動する力」の土台が育ちます

- 親は「つい口出ししちゃう…」から卒業でき、自信を持って関われます

- トラブルが起きたとき、「今がチャンス!」と思えるようになります

🌱 今日からできる!親子で一緒に成長する7つのステップ、ぜひ試してみてください。

目次

- 【実体験】4歳児のおもちゃトラブルで学んだ!子どもの問題解決力の育て方

- 【4歳児の事例つき】幼児の問題解決力を伸ばす家庭の7つの工夫

- 1. 子どもが問題を理解する

- 2. 解決策を考える

- 3. メリット・デメリットを比較する

- 4. 行動に移す

- 5. 結果を振り返り、学びを得る

- 6. 継続的なサポートとフィードバック

- 7.「挑戦する力」とのつながり

- 問題解決力を育むステップまとめ

- よくある質問

- まとめ

1. 【実体験】4歳児のおもちゃトラブルで学んだ!子どもの問題解決力の育て方

🚩きっかけ:4歳児のおもちゃトラブルから学んだこと

ある日、4歳の長男が友達と遊んでいたときのこと。

おもちゃの貸し借りをめぐって、ちょっとしたケンカが起きました。

以前の私は、ついこんなふうに言ってしまっていました。

🗣️「順番に使おうね!」

🗣️「ケンカしないで!」

でも今回は、少し立ち止まって違う関わり方を試してみることにしたんです。

👩👦親の対応例:「答えを教える」から「一緒に考える」へ

- ❌ NG対応:「順番に使いなさい!」(←正論だけど、子どもの考える機会を奪う💦)

- ✅ OK対応:「どうしたら、二人とも楽しく遊べるかな?」(←子どもに考えさせる問いかけ)

💡実践結果:子どもが自分で解決策を考えた!

私が問いかけたあと、長男は少し考えてから言いました。

🗣️「じゃあ、1回ずつ使って交代するのはどう?」

息子も友達も「うん、いいよ!」と納得し、2人で笑顔で遊びを再開✨

→「自分で出したアイデア」だから納得し、スムーズに解決!

→その後も「どうしたらいいかな?」と自分で考える習慣がついた。

🎯学びのポイント|問題解決力は「考える経験」で育つ

親がすぐに正解を教えてしまうと、

子どもは「困ったときは大人に頼るもの」と思ってしまいます。

でも、

- 「どうしたい?」

- 「どんなふうにすれば、うまくいくと思う?」

と問いかけることで、

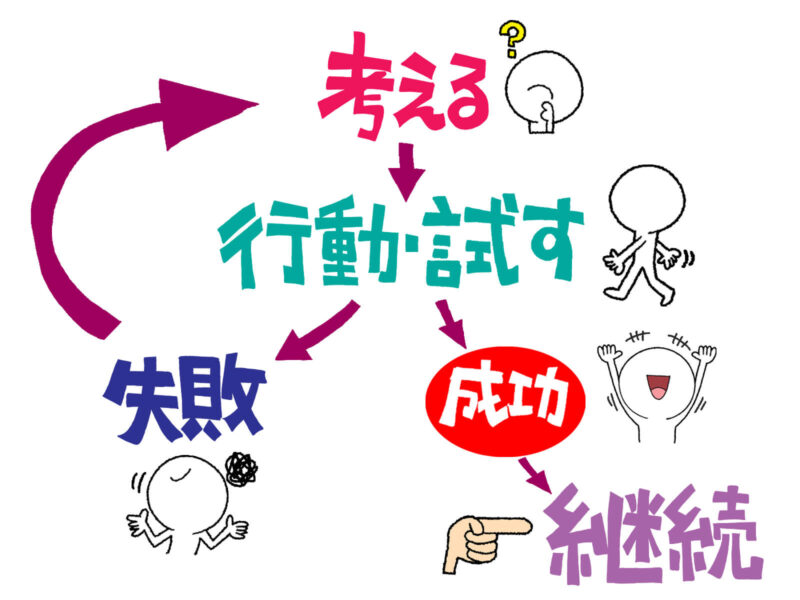

子ども自身が「考える」→「試す」→「成功体験を積む」ことができるのです。

🌱ポイントまとめ

| ✨やってよかったこと | 🛑避けたい関わり方 |

|---|---|

| ✔ 子どもに問いかける | ❌ すぐに正解を与える |

| ✔ 解決策を一緒に考える | ❌ ケンカを一方的に叱る |

| ✔ 成功体験を言葉にして褒める | ❌ ただルールを押し付ける |

📝子どもが自分で考えたことに意味がある

たとえ完璧な解決策じゃなくても、

「自分で考えてやってみた」という経験そのものが、子どもにとっては宝物です。

親は「ちょっと遠回りでも、考える機会を奪わない」姿勢を大切にしたいですね😊

🎯問題解決力を育むための改善後ポイントまとめ表

子どもが「どうしよう…」と立ち止まったとき、どんな声かけや関わり方ができるか——。

我が家ではこんな工夫を重ねる中で、少しずつ「自分で考えて動く力」が育ってきました。

以下の表では、日常の困りごとをきっかけに取り組んだ関わりと、そこから育まれた力をご紹介します。

| 項目 | 改善前の様子 | 改善後の関わり・工夫 | 育まれる力 |

|---|---|---|---|

| 壊れたおもちゃで遊べない時 | 「壊れてる!できない!」と怒って終了 | 「他の遊び方あるかな?」「こうやったらどう?」とヒントや見本を示す | 柔軟な思考・代替案を考える力 |

| 服が濡れて着替えたい時 | 些細な濡れでもすぐ着替えを求め、不快でパニック | 「どこが濡れてる?タオルで拭いたらどう?」と一緒に状況を確認し、対処法を提案 | 状況把握力・感覚への対処スキル |

| おもちゃの取り合いでトラブル | すぐに手が出てしまい、友達と衝突 | 「お友達に貸してってどう言う?」「順番決めしようか」と声かけし、ルールや交渉を学ぶ | 社会的スキル・交渉力 |

| 靴が履きにくくてパニック | 片方だけ履けないと「できない!」と癇癪 | 「かかとをトントンしてみて」と具体的な方法を伝え、自分で解決できるよう見守る | 身体の使い方・成功体験による自信 |

| 描いた絵を破られた時 | 「壊された!」と泣いて怒り、相手を責め続ける | 「悲しい気持ちだったんだね。どうしたい?もう一枚描いてみる?」と気持ちに寄り添いつつ提案 | 感情の整理・解決への意識転換 |

🔑まとめ:問題解決力は「成功体験×繰り返し」で育つ

- 子どもが「自分で考えた」「工夫した」と感じられるような小さな達成体験が、次への意欲につながります。

- 大人はすぐに手や口を出さず、ヒントを出す「ナビゲーター役」に徹することがポイントです。

2. 【4歳児の事例つき】幼児の問題解決力を伸ばす家庭の7つの工夫

なぜ「問題解決力」が幼児期に必要なのか?

お友だちとのトラブルやおもちゃの取り合いなど、日々の小さなケンカの中にも、実は「成長のチャンス」が詰まっています。

幼児期から「どうすればいい?」と考える習慣を育てることは、生きる力=問題解決力を育む第一歩です。

4歳の息子との日常の実体験を交えながら、「子どもが自分で考えて乗り越える力」を育てるための7つのステップをご紹介します。🌱

① 子どもが「何が問題か」を理解する🧠

最初のステップは、子どもが何が問題かを理解することです。

具体的に言葉にする手助けをし、困難を整理することで、解決への第一歩を踏み出せます。

🔸実践ポイント

- 「今、何が困ってるの?」とやさしく声をかける

- 困りごとが曖昧なときは「どれが一番イヤだった?」など具体的に掘り下げて整理する

- 問題が複雑なら、「これはどう感じている?」「「これが一番大変だと思う?」とさらに具体的に考えさせる。

親が先回りして答えを言わず、子どもに「気づき」を促すことがカギ🔑になります。

② 解決策を考えさせる📝

つい親が「こうしようね」と助け船を出したくなりますが、ここはグッと我慢!

子どもに解決策を考えさせます。

親が解決策を出すのではなく、子どもにアイデアを出させ、自分で考える力を養います。

🔸実践ポイント

- 「どうすればうまくいくかな?」

- 「どんな方法があると思う?」と複数案を引き出す

子どもにアイデアを出させることで、「考える力」と「自己決定感」が育ちます。

🔸実践ポイント

- 「どうすればうまくいくかな?」

- 「どんな方法があると思う?」

- 「3つぐらい案を出してみようか?」

❌NG例

- 「ママが考えてあげるよ」とすぐに代案を出す

- 「もういい!こっちにしなさい!」と一方的に決める

👦子どもの反応例

最初は「わかんない」と言っていたが、「どんなことでもいいよ」と言うと「ジャンケンで決める!」と提案。

→自分のアイデアを採用され、自信がついた様子。

③ メリット・デメリットを一緒に考える⚖️

出てきたアイデアについて、一緒に良い点・心配な点(メリット・デメリット)を考えます。

そして、最適な解決策を選ぶ手助けをします。

🔸実践ポイント

- 「この方法のいいところはどこ?」

- 「難しいかもしれないところは?」「うまくいかないかもしれない部分はどこ?」

と問いかけ、選択肢を評価します。

自分で選ぶ経験が、納得感と責任感を育てます。

④ 解決策を実行する🚀

選んだ解決策を実際に試してみることが大切です。

選んだ方法を、いざ実行!

🔸実践ポイント

- 「じゃあ、この方法を試してみよう!」「よし、やってみよう!」と前向きに促す

- 子どもが行動に移した際には、その過程を見守りつつ、必要に応じてサポートする。

- 小さな成功でも「すごいね!できたね✨」としっかり褒める

自分で考えた方法で成功体験を積むことで、「やってみたらできた!」という自信に変わります。

⑤ 結果を振り返り、次につなげる🔄

実行した後は、必ず「振り返り」の時間を。

解決策を試した後、振り返り、学びを得ることが重要です。

成功した場合も、うまくいかなかった場合も、その経験を次に活かせるようにします。

🔸実践ポイント

- 「やってみてどうだった?」「この方法はどうだった?」と感想を聞く

- うまくいかなかったときは「何を変えたらよくなるかな?」「何が違ったらもっと良くなったと思う?」と前向きに考える

- 振り返りの中で、次にどう活かせるかを考え、成長の機会に変える。

失敗も含めて、「考える→やってみる→学ぶ」の流れを習慣にしましょう。

⑥ 継続的なフィードバックで力を育てる📈

問題解決スキルは、一度でできるようにはなりません。

日常的に練習していくことが大切です。

そして、継続的なサポートとフィードバックで、スキルを強化していきましょう。

🔸実践ポイント

- 解決できたときに「自分で考えたんだね!」と認める

- 「また自分でできるかな?」と振り返る機会をつくる

- 解決策を考える習慣がつくまで、定期的にフィードバックを与え、成長をサポート。

- 継続的に成功体験を積ませ、自己肯定感を高めます。

👉 関連記事:自己肯定感を高める10個アクティビティ【効果抜群】

👉 関連記事:『自己肯定感を育む5つの工夫と家庭でできる実践方法

自己肯定感を高めるための工夫

子どもが問題を解決した際の成功体験をしっかり褒めることで、自己肯定感を高めることができます。

成功体験が積み重なることで、次回への自信を育むことができます。

⑦ 問題解決力は「挑戦する力」とつながっている💪

問題解決力は、子どもの「挑戦する力」と深く結びついています。

この力が育つことで、「やってみようかな」と前向きに挑戦する気持ちが自然と芽生えてきます。

たとえ失敗しても、「じゃあ、どうすればうまくいくかな?」と前向きに考え直す力——いわゆるレジリエンス(回復力)も育まれます。

困難にぶつかったときに「どうせ無理」と諦めるのではなく、「どうすればできるかな?」と考えられると、物事に対して積極的に挑戦できるようになります。

👉 関連記事:【挑戦する力の育て方】問題解決力とセットで育む方法とは?

問題解決力を育むステップまとめ

🔚まとめ|小さな「困った」をチャンスに変えよう!

子どもは毎日の小さなトラブルの中で、大きな成長の種を持っています🌱

親が少し関わり方を変えるだけで、子どもは「自分で考えて動ける力」をどんどん伸ばしていきます。

💡7つのステップを意識して、家庭でできる問題解決力の土台づくりを始めてみませんか?

3. よくある質問

問題解決スキルは何歳から育てるべき?

2~3歳頃から、簡単な「選択」をさせることで育て始めるとよい。

すぐに親が解決策を教えてしまうのはダメ?

長期的に見ると、子どもの自立心を阻害する可能性があるため、まずは「どうしたらいいと思う?」と問いかけるのがベスト。

子どもが解決策を考えられないときは?

選択肢を一緒に考えたり、ヒントを与えることで少しずつ習慣化させる。

兄弟げんかのような問題にも使える?

使える。「どうすればお互いが納得できる?」と話し合う機会を作るとよい。

問題を解決できなかったときの対応は?

失敗から学ぶ機会にし、「別の方法を試してみよう」と前向きに促す。

年齢によってアプローチは違う?

小さい子には具体的な選択肢を提示、大きくなったら自由に考えさせるのが効果的。

「待つ」ことが大事とは?

親がすぐに口を出さず、子どもが考える時間を確保することが重要。

日常生活のどんな場面で使える?

おもちゃの片付け、友達とのトラブル、宿題、習い事の練習など多岐にわたる。

子どもが「めんどくさい」と言ったら?

「解決したらどうなる?」とメリットを示して動機付けする。

習慣化するためのコツは?

「問題→考える→試す→振り返る」のサイクルを定期的に実践すること。

まとめ

✨子どもの問題解決力を育てるには?親の関わり方がカギ🔑

子どもが「自分で解決する力」を育てるには、

親が答えを与えるのではなく、「考える機会」を与えることが何より大切です。

✅ 困ったときには「どうしたらいいと思う?」と問いかける

✅ 解決策を子ども自身に考えさせ、試行錯誤を見守る

✅ うまくいかなくても「挑戦したこと」を認め、主体性につなげる

🧩このような小さな積み重ねが、

子どもの「理解 → 思考 → 行動」へとつながり、将来の大きな力になります。

そして、親もまた「教える」のではなく「支える」存在へ。

子どもと一緒に、親も成長していくことが大切ですね😊

🌸 親子で一緒に、「困った!」を「できた!」に変えていきましょう!

📌 参考サイト

🔜 次回予告

▶ 「挑戦できない子どもへの対応法|親の声かけ実例と自信の育て方」

お楽しみに!