はじめに幼児の好き嫌い、悩んでいませんか?🥦🍅

幼児期は「野菜を全然食べてくれない」「気分で食べムラが激しい」など、食事に関する悩みが尽きませんよね。

特に毎日の食事づくりの中で、栄養バランスや子どもの健康を考えると、ついプレッシャーを感じてしまう方も多いはずです。

でも大丈夫。完璧でなくていいんです😊

この記事では、以下のような悩みに寄り添いながら、今日からできる対策や工夫を具体的にご紹介します。

- 「幼児 野菜 食べない 対処法」

- 「子ども 偏食 治らない」

- 「好き嫌い 幼児 克服 いつから」

家族みんなが笑顔で食卓を囲めるよう、無理のないステップで取り入れられる方法をお伝えします✨

目次

- 幼児の食事と栄養管理の重要性

- 幼児の食事で特に重要な栄養素とその摂取方法

● 必要な栄養素と食材例

● 特に意識したい栄養素

● 食材選びとメニュー例 - 規則正しい食事時間を設定する

- 水分補給を忘れずに

- 食事を楽しむ工夫

- 食事環境を整える

- 食物アレルギーに配慮する

- 子どもの好き嫌いへの対応

● 感覚過敏の食事対応(感覚過敏のサポートアイテム) - 忙しい日常での食事管理

- 食育の一環としての食事

- よくある質問

- まとめ

1. 幼児の食事と栄養管理はなぜ大切?【幼児期の成長に欠かせない栄養とは】🍚🥬

幼児期は、身体だけでなく脳や心の発達も著しい大切な時期です。

この時期の食事は、健康な身体の基盤をつくり、学習や感情の安定にも深く関わると言われています。

ところが実際には…

- 「野菜をまったく食べてくれない…」

- 「好きなものしか食べず、栄養が偏っていそう」

- 「朝食を食べてくれない日がある」

そんな悩みを抱えるご家庭も多いのではないでしょうか?

私自身、忙しい朝に「また残された…」と肩を落とす日もあります😢

でも、完璧を目指さず「できる範囲の工夫」を重ねていくことで、少しずつ子どもも変わってきました。

栄養バランスは一食単位でなく、「1日〜数日」の中で整えばOK。

この記事では、無理なく始められる食事の工夫をご紹介していきます😊

2. 幼児に必要な栄養素とおすすめの取り入れ方【例付きで解説】🥗🍗

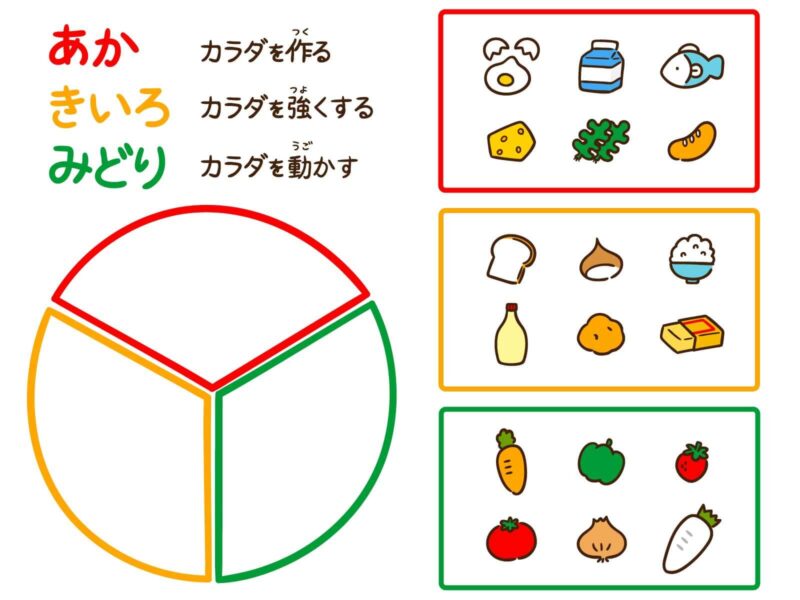

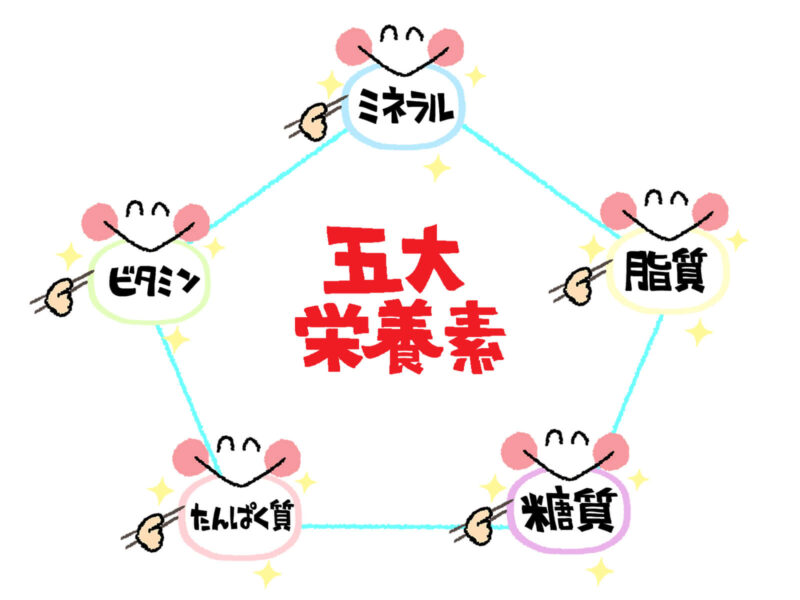

幼児に必要な栄養素を意識し、たんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく取り入れることが基本です。

ここでは、特に意識すべき栄養素とそれに対応する食材、摂取方法について触れます。

① 幼児 たんぱく質の必要量と摂取例🍳

たんぱく質は、筋肉や免疫、臓器の形成に欠かせない栄養素です。

成長著しい幼児期には、意識して取り入れたいですね。

- 食材例:

鶏肉、魚、卵、豆腐、納豆など - 取り入れ方:

朝は納豆ごはん、昼は卵焼き、夜は魚の煮付けなど。

💡【ポイント】

冷凍の豆腐ハンバーグやサバの味噌煮など、冷凍食品を活用するのもおすすめです!

② 幼児 炭水化物の選び方【主食の工夫で栄養アップ】🍞🍚

炭水化物は、エネルギー源として欠かせません。

活動的な一日を支えるエンジンのような存在です。

- 食材例:

ごはん、パン、うどん、じゃがいも - 工夫例:

- 玄米や雑穀ごはんを混ぜて栄養価UP

- 朝食に焼き芋やおにぎりで手軽に補給

📝芋類には食物繊維も豊富で、お腹の調子も整えてくれます✨

③ 幼児に必要な脂質とは?【良質な油を意識しよう】🧈🐟

脂質は「控えたほうがいい」と思われがちですが、成長ホルモンや細胞をつくるために重要な栄養素です。

🥑 良質な脂が含まれる食材

- 青魚(さば・鮭):

DHAやEPAが豊富で脳の発達にも◎ - アボカド:

ビタミンEや食物繊維もたっぷり - ナッツ類:

おやつ代わりにもおすすめ - オリーブオイル:

加熱にもサラダにも使える万能油

🍽 工夫例(取り入れやすい献立)

- 鮭のホイル焼き

(野菜と一緒に包んで栄養たっぷり) - アボカド×ツナのサラダ

(レモン汁やマヨネーズで味付け) - オリーブオイルで炒めた野菜炒め

(風味がアップして食べやすい)

👍悪い油ではなく、「良い脂」を選ぶことがポイントです!

④ ビタミン・ミネラルを取るコツ【野菜嫌いでも大丈夫】🥦🍊

ビタミン・ミネラルは、免疫力や骨の成長、心の安定にも関係する大事な栄養素です。

- 食材例:

にんじん、ブロッコリー、トマト、バナナ、ほうれん草 - 工夫例:

- 野菜をスープに入れる

- カレーやハンバーグにみじん切りで混ぜ込む

- スムージーにしてフルーツと一緒に飲む

👶嫌いな野菜も、形や調理法を工夫すれば食べてくれることもあります!

⑤ カルシウム・鉄分を意識しよう【幼児の不足が多い栄養素】🥛🐟🥬

カルシウムを多く含む食品

カルシウムと鉄分は、幼児期に不足しがちな栄養素です。

成長のためにはとても重要!

- カルシウム:

牛乳、ヨーグルト、小魚 - 鉄分:

赤身肉、レバー、ほうれん草、ひじき

💡我が家では「牛乳入りスープ」や「鉄分強化ふりかけ」を活用して手軽に補っています♪

忙しいママでもできる!幼児の食事に取り入れたい工夫✨

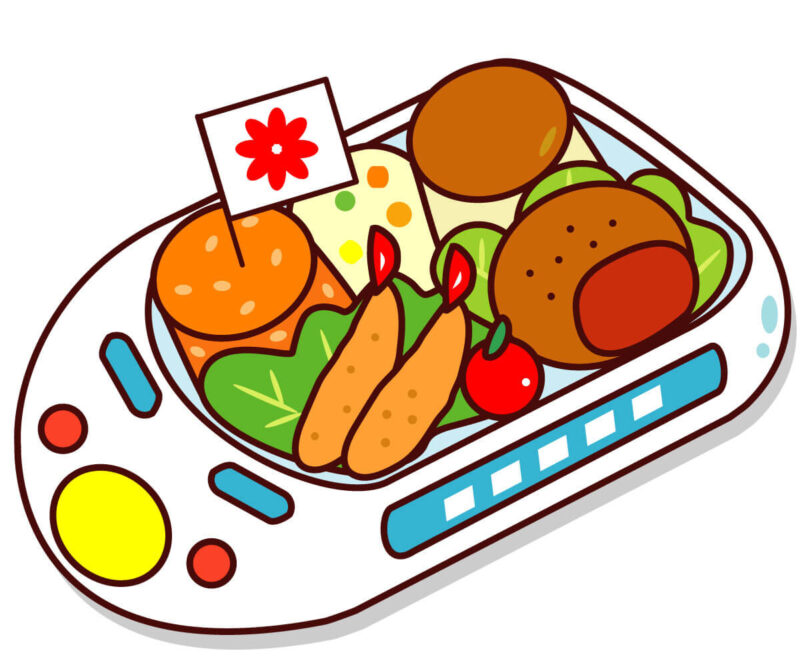

主食・主菜・副菜を揃えるだけでバランスUP🍱

毎回の食事で「主食+主菜+副菜」を意識するだけで、栄養バランスは自然と整います。

- 主食:ご飯、パン、麺類

- 主菜:肉・魚・卵などのメインおかず

- 副菜:野菜、きのこ、豆腐など

視覚的に彩りを工夫すると、子どもの食欲もアップします🍅🌽

冷凍食品や作り置きを活用しよう❄️⏱️

- 冷凍ブロッコリーや魚のフライを活用

- 冷凍うどん+野菜でスープごはんに

- 作り置きの副菜をストックしておくと便利!

我が家では、「今日はちょっと無理!」という日には、冷凍チキンナゲット+温野菜+スープだけの日もあります🍗🥦

かぼちゃの煮物をわざわざ作らず、チルド商品に頼ることだってOK🙆♀️

すべて手作りじゃなくても、栄養バランスがある程度整っていれば十分です✨

子どもの笑顔と、自分の心の余裕が何より大切です♡

それでもどうしてもごはんを食べないとき、ありませんか?

実は以前、栄養士さんから「おせんべいを主食としてカウントしても大丈夫ですよ」と教えてもらったことがあります🍘

「それでOKなんだ」と思えたら、気持ちがフッと軽くなりました☺️

「今食べられるもの」から、少しずつ広げていけば大丈夫。

子どもの「野菜イヤ!」対策【楽しく食べる工夫】😋

- 野菜をハートや星型にくり抜く

- お弁当スタイルで「見た目重視」

- 親子で野菜を一緒に調理してみる

子どもが「自分で作った野菜」は、驚くほど食べてくれることもあります😊

✅まとめの前に…

幼児の好き嫌いや偏食は、どの家庭でも起こる自然なこと。

でも、少しの工夫や知識があると、毎日の食事がもっとラクに、楽しくなります✨

3. 幼児の食事リズムを整えるコツ規則正しい時間と工夫

朝・昼・夕食の時間を決めてリズムを作ろう

幼児期は食事リズムの確立が心身の発達に大きく影響します✨

毎日の食事時間を一定にすることで、消化機能が整い、自然とお腹が空く「食欲のリズム」ができてきます。

とくに朝食は1日のスタートに欠かせません。

活動に必要なエネルギーを補給するだけでなく、集中力や気分の安定にもつながるとされています

【※参考:厚生労働省「健康日本21」】。

✅ポイントまとめ

- 朝食:炭水化物+たんぱく質(例:ご飯+卵+果物🍳)

- 昼食・夕食:主食・主菜・副菜を揃えたバランスメニュー

- おやつ:時間を決め、ヨーグルト・果物・ナッツなど栄養価の高いもの

💡我が家の工夫

- 前日にサンドイッチの具材を準備🍞

- 野菜の切れ端でスープ作り→忙しい朝でも安心🥕

- おにぎり+野菜スープのワンプレートで時短ごはん🍙

4. 幼児の水分補給忘れがちなタイミングと工夫

水分不足を防ぐには?日常でできる5つの対策

幼児は大人よりも体内の水分比率が高く、脱水のリスクが高いです。

とくに暑い日や活発に動いた日には、こまめな水分補給が欠かせません。

✅おすすめドリンク

- 無糖の水・麦茶・白湯

- 100%ジュースを薄めた「フルーツウォーター」🍋

💡我が家の工夫

- カラフルなマグカップやストローで水分補給を楽しく🌈

- 子どもの手が届くところに水筒やコップを常備🚰

- 「遊んだ後・おやつ前・お風呂後」など、タイミングをルーティン化🕒

5. 幼児が食事を楽しめるアイデア集工夫で「食べたい」が増える!

「食べるのが楽しい」を育てる方法

子どもにとって食事は、「栄養補給」だけでなく「楽しい時間」でもあります。

好き嫌いの克服にもつながるような食事の楽しさを演出してみましょう♪

💡楽しく食べる工夫

- 子どもと一緒に料理をすることで、食材に興味を持たせる👩🍳

- キャラクターの食器やプレートで「わくわく感」を演出🍱

- 野菜を型抜きして動物の形にするなど、視覚で楽しむ工夫も◎

6. 幼児の食事環境を整える集中できる場づくりと家族時間

テレビを消して、心地よい空間で「食事時間」に集中しよう

食事中の環境は、子どもの食への意欲やマナーの育ちに大きく関わってきます。

できるだけ静かで落ち着いた空間で、家族みんなで食卓を囲む時間を大切にしたいものです🕊️

……とはいえ、毎日そう完璧にはいきませんよね😅

「どうしても今日はテレビを見せちゃう」なんて日があってもいいんです。

完璧を目指すより、ゆるやかに続けられる工夫が大切です🍽️

✅理想的な食事環境

- テレビ・スマートフォンを消す📵

- 楽しく会話しながら食べることで、子どもの表情や満腹感にも気づける👨👩👧👦

- 姿勢よく座れる椅子や食器の配置にもひと工夫🪑

💡我が家の工夫

- 子どもが喜ぶキャラクターのカトラリーやランチマットを活用🧸

- 照明を少し暖かくして、リラックスできる雰囲気に🕯

7. 食物アレルギーのある幼児の食事対策安心して新しい食材に挑戦するには

新しい食材を試すときの注意点と実践方法

幼児期は、食物アレルギーが発症しやすい時期でもあります。

特に初めての食材を取り入れるときは、以下のような慎重なステップが必要です。

✅アレルギー対策の基本

- 少量からスタート🍴

- 食後の様子を注意深く観察(発疹・下痢・吐き気など)

- 異変を感じたらすぐに医師へ相談🏥

💡我が家の工夫

- 新しい食材は、まず大人が食べて「安心感」を伝える😊

- 初挑戦の日は、他の新しい食品を避けて単体で観察できるようにする

8. 子どもの好き嫌いへの対応楽しく克服する工夫とは?

幼児期は「好き嫌い」が目立つ時期です。

「またこれ食べないの…」と悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。

でも大丈夫。

少しの工夫と根気で、食べる意欲は育てられます✨

✅ 好き嫌い対策のポイント

- 繰り返し提供することが大切

1回で食べなくてもOK。

何度も出すうちに、興味が出てくることもあります。 - 調理方法を変えてみる

スティック状にしたり、型抜きで可愛い形にしたり。

いつもと違う見た目で「食べてみようかな?」の気持ちを引き出します。

📝わが家の工夫

- 嫌がる野菜はオムレツやカラフルなサラダに混ぜて目先を変えています。

- 子どもと一緒に料理すると、自分で作ったものには意外と前向きにトライしてくれます🍳

👶感覚過敏がある子どもの食事対応嫌がらない工夫とアイテム紹介

感覚過敏のある子は、食感・匂い・温度・見た目などに強く反応し、食事に抵抗を示すことがあります。

そんな子どもに寄り添った食事の工夫を紹介します。

🍽 サポートアイテム&環境づくりの工夫

- 食器やカトラリーを見直す

プラスチックや木製の柔らかい素材がおすすめ。

キャラクターや動物モチーフのデザインで「楽しい食事タイム」に♪ - 温度調整に配慮する

熱すぎる食べ物は、感覚過敏の子にとっては「痛い」「怖い」と感じることもあります🥵

ほんの少し冷ましてから出すだけで、「食べてみようかな?」の気持ちにつながることも。

わが家でも、味噌汁やごはんは少し置いてから提供しています。

小さな一手間が、子どもの安心感を生み出します🍚

逆に、「冷めたお弁当が苦手」という子もいますよね。

そんな場合は、保温弁当箱やスープジャーを活用して、ちょうど良い温度をキープする工夫もおすすめです🌡️ - 食材の触感を工夫

サクサクが苦手な子には、スムージーや柔らかく煮た料理が◎。

細かく刻むのも効果的です。 - 静かな食事環境を整える

音や光の刺激が少ない環境で、安心して食事に向き合えるようにしましょう📵

📌詳しくは【感覚過敏を持つ子どものための工夫とサポート】の記事でも解説しています。

9. 忙しい日常での食事管理無理なく続く準備のコツ

「毎日忙しくて食事まで手が回らない…」という方も多いはず。

そんなときに役立つのがミールプランニングと作り置きです。

✅ 忙しくてもできる工夫

- 週ごとの献立をざっくり計画

必要な食材をまとめて購入すれば、無駄も減ります🛒 - 作り置きで時間を短縮

週末にまとめて調理し、小分けして冷凍保存すれば、平日は温めるだけ!

📝わが家の実践

- 週末に野菜スープやカレーを多めに作り、冷凍しておきます🍲

- 朝食や夕食は、冷凍ストックを温めてプレートに盛るだけ。負担がグッと減りました。

10. 食育としての食事「食べる」を通して学ぶこと

子どもにとって食事は、ただ栄養をとるだけでなく、「食べ物に親しみ、感謝を覚える」大切な学びの時間でもあります✨

✅ 食育につながる工夫

- 野菜や食材のことを一緒に学ぶ

「これはどこで育つの?」「誰が作ってるの?」など、疑問を持つことが第一歩。 - 料理体験を取り入れる

おにぎりをにぎる、野菜を洗うなど、簡単な作業からスタート👦👧 - 感謝の気持ちを育てる

「作ってくれてありがとう」「いただきます」の習慣を大切に。

📝わが家の取り組み

- 一緒におにぎりを握ったり、野菜を洗ったりしています。

- 子どもも「自分で作った!」と嬉しそうに食べるようになりました🍙

11. よくある質問

幼児に必要な栄養素の割合はどれくらいですか?

幼児にはたんぱく質、炭水化物、脂質のバランスを考慮し、

全体の50〜60%を炭水化物、20〜30%を脂質、10〜20%をたんぱく質で構成するのが理想的です。幼児が野菜を嫌がる場合、どうすればいいですか?

スムージーに混ぜる、形や色を工夫する、子どもと一緒に調理するなどの方法で興味を引きましょう。

おやつはどのくらい与えていいですか?

一日に1〜2回、果物やヨーグルト、ナッツなど栄養価の高いものを少量与えるのが理想的です。

子どもが食事を嫌がるときの対処法は?

無理強いせず、小さな一口から始めたり、楽しい雰囲気を作ることが効果的です。

飲み物は何が適していますか?

無糖の水や麦茶が適しています。甘いジュースは控えめにしましょう。

幼児が偏食する場合、栄養バランスはどうすれば補えますか?

サプリメントや栄養補助食品も考慮しながら、少しずつ新しい食品を試していきましょう。

冷凍食品を使うのは問題ですか?

問題ではありませんが、野菜を追加するなどして栄養価を補う工夫をすると良いです。

幼児に食事の時間を守らせるには?

毎日決まった時間に食事を出し、ルーチン化することが重要です。

子どもがご飯を食べてくれません。どうしたらいいですか?

少しずつ量を増やしながら、子どもが好きな食材と混ぜて出してみましょう。

食事中にスマートフォンを使わせてもいいですか?

理想的には避けたほうが良いです。食事に集中できる環境を作ることが大切です。

参考文献

栄養についてさらに詳しく知りたい方は、以下の信頼性のある情報源を参考にしてください。

- 厚生労働省「子どもの食事に関するガイドライン」

幼児の食事と栄養に関する詳細なガイドラインが掲載されています。 - 厚生労働省「栄養・食生活」

栄養と食育について掲載されています。 - 日本小児科学会「子どもの栄養管理」

子どもの健康と栄養管理に関する専門的な情報が提供されています。 - 栄養士が教える簡単レシピ集

忙しい親でも簡単に作れる栄養バランスの取れたレシピが紹介されています。

まとめ食事は「栄養」だけでなく「愛情」💓

幼児期の食事は、子どもの成長と健康を支える土台です。

野菜嫌い、偏食、冷凍食品への頼りすぎ…忙しい毎日の中では、理想通りにいかないこともたくさんあります。

でも、大切なのは「続けること」と「一緒に楽しむこと」🍽️

少しずつでも栄養バランスを意識した食習慣を取り入れるだけで、子どもの体と心の健やかな発達につながります。

💡完璧じゃなくてOK!

今日の一口、笑顔で「おいしいね」と言える食卓が、何よりの栄養です。

育児は悩みの連続ですが、子どもの笑顔や成長を見守りながら、

一緒に食べる喜びを感じていきましょう。

次回予告📢

次回は、「発達障害の子どもに必要な栄養|鉄・亜鉛が集中力に与える影響とは?」についてお届けします!

目からウロコの情報が満載です。✨

お楽しみに!