はじめに

失敗が怖くて、一歩が踏み出せない…。

そんな子どもに、どう寄り添えばいいのでしょうか?🤔

「うちの子、失敗を極端に怖がって、ちっとも挑戦しようとしない…」

そんな悩みをお持ちではありませんか?

この記事では、挑戦を避けがちな子どもにどう声をかければよいか、4歳児の母としての実体験を交えながら解説します。

私の4歳の息子も、「失敗したくない」と感じる気持ちが強く、新しいことに挑戦するのをためらうことがよくあります。

ある日、療育の先生から

「失敗を強く避けていて、完璧を求める傾向がありますね」

と指摘されました。

たしかに、思い通りにいかないとすぐに諦めてしまったり、「どうせできないよ…」と最初から不安そうな様子を見せたりします。

そんな息子の姿を見て、私は「どうすれば失敗を恐れず、前向きに挑戦できるようになるのか?」を日々考え、試行錯誤してきました。

本記事では、子どもが失敗をポジティブに受け止め、挑戦する力を育てるために私たち親ができることを、我が家の実体験をもとにお伝えします✨

同じような悩みを抱える方のヒントになれば嬉しいです。

目次

- 挑戦する力が成長に必要な理由

- 【失敗を怖がる子どもが挑戦できない3つの理由と親のサポート法】

- 失敗から学ぶ力を育てるコツ

- 失敗は成長の一部であると教える

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 挑戦したことを褒める効果

- 建設的なフィードバックをする

- 親自身も失敗を恐れない姿勢を見せる

- 家庭でできる挑戦を促すアクティビティ

- よくある質問

- まとめ

1. 【 挑戦する力が子どもの成長に必要な理由】成長と自信の関係

「やってみよう!」の一歩が、子どもの成長を大きく後押しします🚀

子どもの成長には、「挑戦する力」が欠かせません。

この力があることで、子どもは自分の限界を少しずつ乗り越え、新しいスキルや知識を吸収していくことができます。

また、失敗から学ぶ経験を通して「うまくいかなくても大丈夫」と思えるようになり、挑戦そのものが子どもにとってポジティブな体験になります😊

挑戦を重ねることで、次のような力が自然と育まれていきます。

✅ 問題解決力

例:新しいおもちゃの組み立て、友達とのトラブル解決など、困った時に「どうしたらいいかな?」と考え行動する力が身につきます。

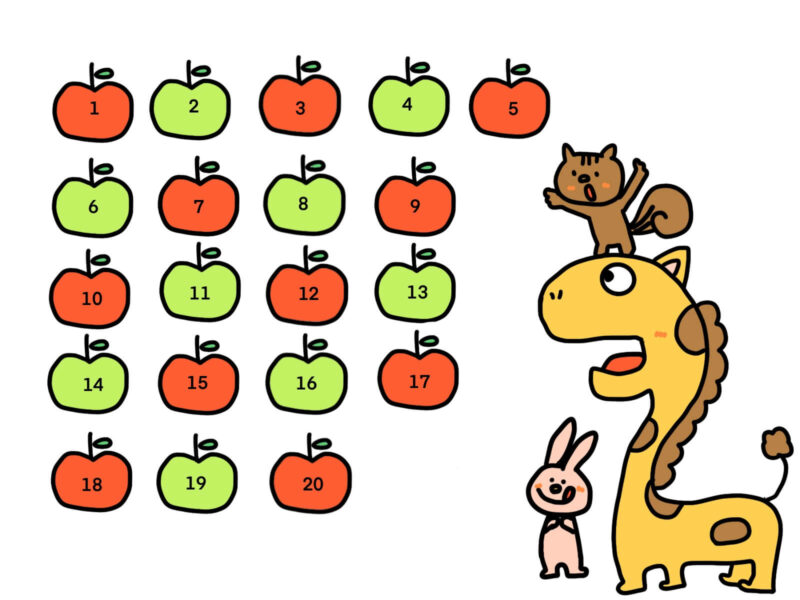

✅ 自己肯定感

小さな成功体験を積み重ねることで、「自分にもできた!」という自信が芽生え、物事に前向きに取り組めるようになります🌱

✅ レジリエンス(回復力)

失敗から立ち直る力を育てることで、ストレスや不安への耐性がつき、少しずつたくましさが備わっていきます。

挑戦する力は、子どもが将来どんな困難に直面しても、前を向いて進んでいくための「心の土台」になります✨

親として、日々の中でその土台づくりをサポートしていきたいですね。

2. 【失敗を怖がる子どもが挑戦できない3つの理由と親のサポート法】

どうしてうちの子は挑戦したがらないの?

そこには「失敗への不安」が潜んでいることが多いんです😢

子どもが新しいことに挑戦しない理由の多くは、「失敗したらどうしよう…」という強い不安によるものです。

「うまくできなかったら怒られるかもしれない」

「友達に笑われたらどうしよう」

「自分ってダメなんだ…と思いたくない」

そんな気持ちが、子どもを「挑戦から遠ざけるブレーキ」になってしまうのです。

主な理由を3つご紹介します。

🔹 親や周囲の期待がプレッシャーになる

「ちゃんとやりなさい」「失敗しないでね」といった言葉が、無意識のうちにプレッシャーとなり、失敗を避けたくなってしまいます。

🔹 完璧主義の傾向がある

「100点じゃないと意味がない」「一発で成功しなきゃ」と思い込んでいる子は、失敗を極端に恐れ、最初から挑戦しないことも。

🔹 過去の失敗経験がトラウマに

以前に失敗して叱られたり、周囲から否定的な反応を受けたりした経験があると、「もう二度と失敗したくない…」と感じてしまいます。

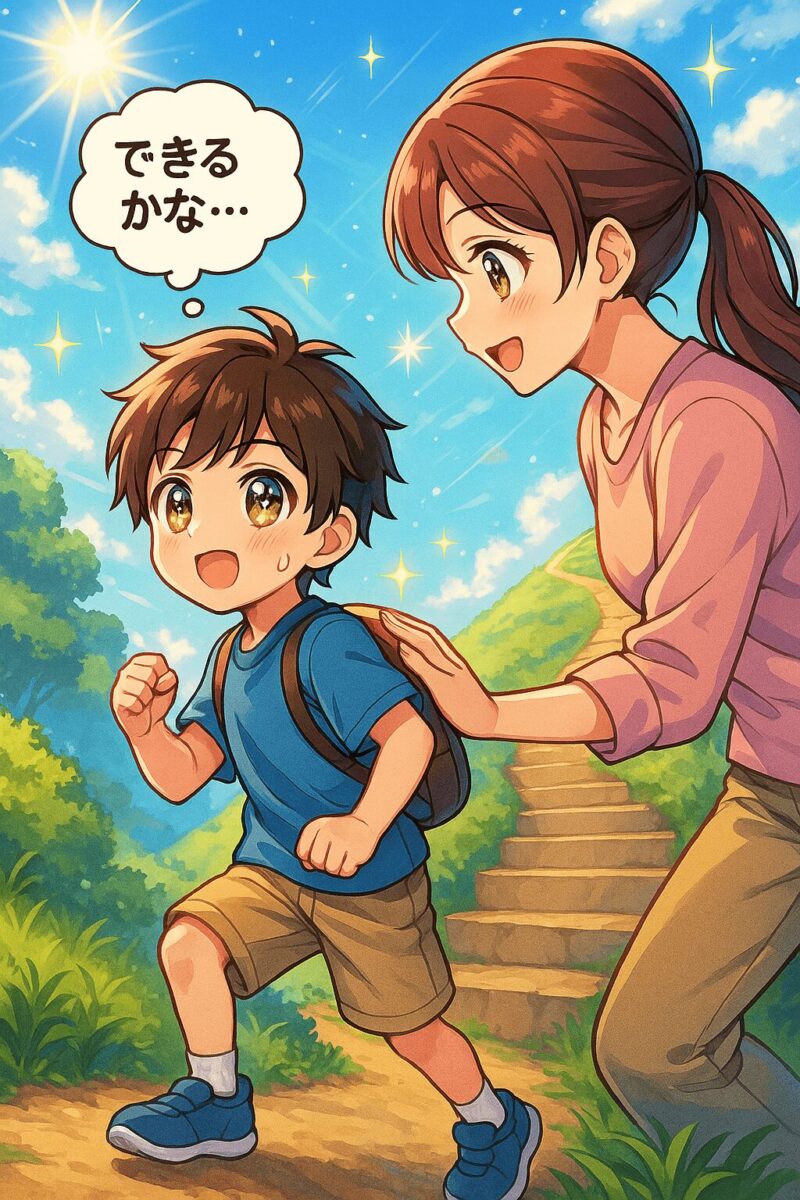

子どもが挑戦できないのは、「やる気がないから」ではなく、「怖いから」なのかもしれません。

だからこそ、親がその気持ちを理解し、受け止めてあげることが大切です💕

3. 失敗から学ぶ力を育てるコツ【親子で挑戦するために】

「うちの子、すぐ諦めちゃう…」「失敗を極端に怖がる」

そんな悩みを抱えるママ・パパも多いのではないでしょうか?😢

でも大丈夫。

失敗は、子どもが大きく成長するための貴重なチャンス✨

ここでは、子どもが「失敗から学べる子」に育つための5つのコツをご紹介します。

✅① 失敗は成長の一部だと伝える

「失敗=ダメなこと」ではありません。

子どもには、「失敗は学びのチャンスだよ✨」と何度も伝えましょう。

🗣️たとえば…

「失敗しても大丈夫!次はどうすればうまくいくかな?」と一緒に考える時間をつくることが大切です。

💡親の体験談をシェアすると安心感もUP!

「ママも昔〇〇で失敗したよ。でもね、こうやって乗り越えたんだよ」と話すことで、子どもも「失敗していいんだ」と安心します。

✅② 小さな成功体験を積み重ねる

「できた!」という小さな経験が、子どもに大きな自信を与えます🌱

まずは身近なことで「ちょっとだけ挑戦」をさせてみましょう。

たとえば…

- お手伝い(お箸を並べるなど)

- 洋服を自分で選ぶ

- 靴をそろえる

成功したら「〇〇が自分でできたね!すごい✨」と具体的に褒めるのがコツです。

失敗しても「じゃあ次はどうする?」と前向きに声かけを。

✅③ 結果よりも「挑戦したこと」を褒める

子どもは結果ばかり注目されると、「うまくいかなきゃダメ」と思ってしまいます。

挑戦すること自体が素晴らしい!という価値観を育てましょう。

👀注目ポイント:

- 「やろうとした気持ちがえらいね」

- 「勇気を出して挑戦してみたことがすごいよ」

努力や工夫を褒めることで、「挑戦=楽しい」「またやってみよう」と感じられるようになります💖

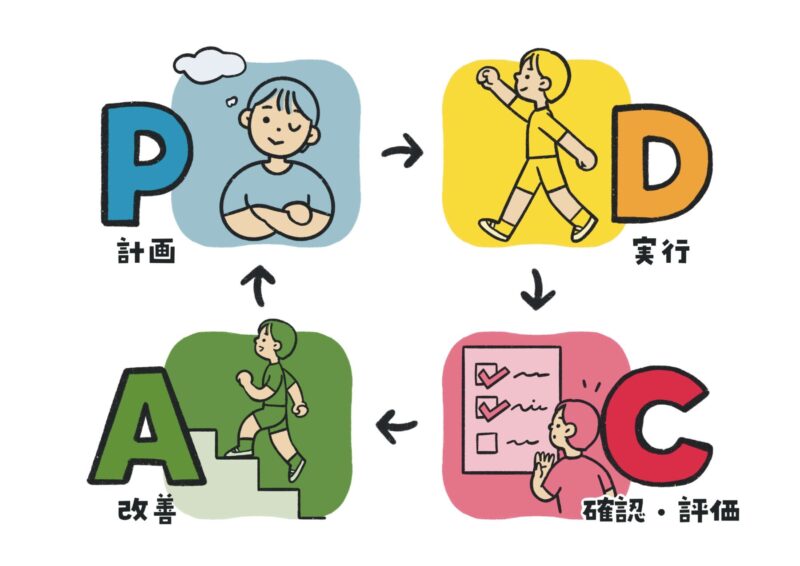

✅④ フィードバックは前向き&具体的に

「頑張ったね」だけで終わるのではなく、一緒に振り返ることが大切です。

🔍たとえば…

- 「ここはよくできてたね!次はどうすればもっと良くなるかな?」

- 「今度はこうしてみたらどうかな?」

こうした建設的な声かけは、子どもが自分で考えて前に進む力につながります✨

✅⑤ 親も「挑戦する姿」を見せよう

親が何かに挑戦している姿は、子どもにとって一番の手本です。

🗣️たとえば…

「ママ、昨日料理で失敗しちゃったんだ〜!でも、次はこうしてみようって考えたよ😄」

こんなふうに失敗→前向きな行動を見せることで、子どもも安心して挑戦できるようになります。

🌈家族みんなで、新しいことにチャレンジしてみるのもおすすめです。

🌟まとめ|「失敗=悪いこと」ではない環境づくりを

子どもが「失敗しても大丈夫!」と思える家庭環境は、挑戦を楽しめる心を育てます。

- 失敗は成長の一歩

- 小さな成功体験を積む

- 結果より挑戦を褒める

- フィードバックは前向きに

- 親も一緒にチャレンジ!

「失敗も成長のプロセス」だと信じて、あたたかく見守りましょう😊

4. 家庭でできる「挑戦する力」を育てるアクティビティ 💪✨

「挑戦する力」は、日々の家庭での関わりの中でも育てることができます。

失敗を恐れずチャレンジする姿勢を育てるには、楽しみながら取り組めるアクティビティが効果的です😊

以下に、今日からすぐに取り入れられるシンプルで楽しい実践例をご紹介します👇

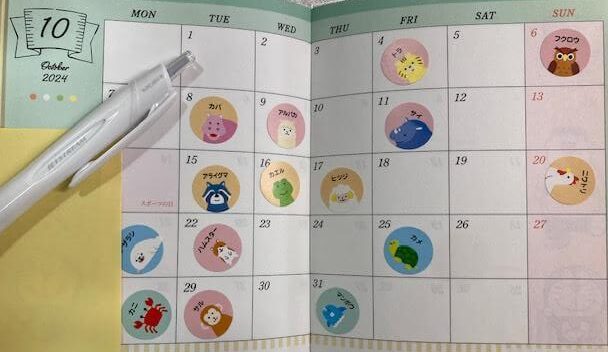

📅 チャレンジカレンダーで「できた!」を可視化

毎日の小さな挑戦をカレンダーに記録していく方法です。

- ✅「おもちゃを自分で片付けた」

- ✅「初めての野菜を食べてみた」

- ✅「朝、自分でお着替えできた」

など、どんな小さなことでもOK!

シールを貼ったり、ママと一緒に丸をつけたりして、目に見える形で達成感を味わえるようにします。

🔍 ポイント:

「継続は自信に!」視覚的に積み重ねが見えることで、子どもは「やればできる!」という自己効力感を育てられます。

🎁 挑戦ボックスでワクワク感をプラス!

箱の中に「やってみたいこと」や「新しいこと」を紙に書いて入れておき、毎週1枚引いて挑戦する遊びです。

💡例えば…

- 「知らない公園に行ってみよう」

- 「一人で靴を履いてみよう」

- 「お皿をテーブルまで運んでみよう」

「今日は何にチャレンジするのかな?」と、くじ引きのようなワクワク感で楽しく挑戦できます!

🔍 ポイント:

成功や失敗にこだわらず「挑戦すること自体を楽しむ」習慣が身につきます♪

⏱ 試行錯誤の時間で「やってみる」を応援!

毎日少しの時間でも、子どもが自由に挑戦・試行錯誤できる環境を用意するのもおすすめです。

例えば…

- 新しいパズルに取り組んでみる

- 工作で何かを作ってみる

- 苦手なボタン留めに再挑戦

「うまくいかなくても大丈夫」と声をかけながら、繰り返し試すことを応援します。

🔍 ポイント:

親が口出ししすぎず見守ることで、子どもの主体性が育ちます。

「何度もやってみる力」が自然と身につきます🌱

🌟「家庭でできる挑戦」まとめ

| アクティビティ | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| チャレンジカレンダー | 挑戦の見える化 | 小さな成功の積み重ねが自信に |

| 挑戦ボックス | 遊び感覚で挑戦 | 挑戦すること自体を楽しめる |

| 試行錯誤の時間 | 失敗から学ぶ | 自由にトライ&エラーできる環境を |

子どもにとって、家庭は一番安心できる「チャレンジの場」🏡

大人の関わり方ひとつで、失敗を恐れず前向きに取り組む力が育ちます。

ぜひ、今日からできることから始めてみてくださいね😊

5. 実体験から学んだ「挑戦する力」の育て方 🌱

子どもが「挑戦する力」を育てるには、日々の中での小さな成功体験の積み重ねがとても大切です。

ここでは、わが家の4歳の息子が経験した実例を2つご紹介します。

🚻 実体験①:幼稚園のトイレがこわかった話

年少の夏、トイトレが終わっていた息子は、家では問題なくトイレができていました。

でも、幼稚園ではなかなかトイレに行けない日々が続きました。

ある日、水筒の中身がまったく減っておらず、不思議に思って理由を聞くと――

🗣️「飲んだらトイレに行きたくなるでしょ。トイレに失敗して、パンツが濡れたらいやだから…」とポツリ。

どうやら息子は、失敗を極端に怖がって、水分を取ることまで控えていたのです。

私はこう伝えました。

🗣️「失敗しても大丈夫だよ。お友達も、最初は上手にできなかったんだよ。先生がフォローしてくれるよ。」

でも、息子の不安そうな表情はなかなか晴れませんでした。

それでもあきらめず、療育先でも先生と一緒にトイレの練習を重ねる日々。

少しずつ「大丈夫だった!」という経験が積み上がっていきました。

🌟そしてある日。

🗣️「もう、トイレ行けるようになったよ。全然平気!」とにっこり笑う息子の顔が――とても誇らしげでした。

その日からは水分もしっかり取れるようになり、私もホッとひと安心😊

繊細な心と向き合いながら、一歩ずつ成長していく姿に胸が熱くなりました。

💃 実体験②:苦手だったダンスも、一緒に分解すればできる!

運動会のダンスの練習が始まった頃、息子は振り付けを覚えるのがとても苦手でした。

幼稚園から帰り、「幼稚園楽しかった?」と聞いてみると、

🗣️「ダンスが分からない…」としょんぼり。

家で一緒に練習してみても、途中で動きがわからなくなり、ついに投げ出してしまいました。

そこで私は声をかけました。

🗣️「覚えるの、むずかしいよね。でも、最初からできる人なんていないよ。少しずつやってみようか?」

息子は小さくうなずき、その日からダンスのステップを細かく分けて、毎日一緒に少しずつ練習しました。

そして迎えた本番当日。

完璧ではなかったけれど、大きく手を広げ、一生懸命踊る姿に私は思わず涙が出そうに。

終わった後、息子が

🗣️「ママ、ぼくがんばったよ!」と満面の笑みで話してくれた姿――今も忘れられません🥹✨

✅「挑戦する力」が育つと、こんな変化が!

子どもが挑戦する経験を重ねていくと、次のような力が少しずつ育ちます。

| 育つ力 💡 | 具体的な変化 |

|---|---|

| あきらめずに取り組む力 | 「できない…」と感じても、すぐには投げ出さなくなる |

| 自信 | 少しずつできるようになる喜びが自信につながる |

| 問題解決力 | 「工夫すればできるかも!」という前向きな気持ちが育つ |

「できた!」の積み重ねが、子どもを少しずつたくましくします。

たとえ小さな一歩でも、それは確かな前進✨

子どもの挑戦に寄り添いながら、一緒に喜び、一緒に歩んでいくことが何よりの応援になるのだと、私は日々感じています。

📺それいけアンパンマン!ばいきんまんと絵本のルルン

『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』は、ばいきんまんが主人公となり、

冒険を通じて友情や勇気を育んでいく姿を描いた特別な作品です。

絵本の世界を舞台にしたユーモアあふれる冒険や、メカを使ったスリル満点の戦い、さらに豪華声優陣の熱演まで、

子どもから大人まで引き込まれるポイントが盛りだくさん。

わが家でも、子どもたちがばいきんまんのセリフを真似して「やればできる!」と何度も口にしていました。

失敗しても前を向いて挑戦するばいきんまんの姿は、親として見ていても胸を打たれるものでした。

特に、「失敗が怖くて一歩が踏み出せない」「うまくいかなかったらどうしよう」と不安を抱えるお子さんにはぴったり。

物語の中で自然と「諦めない気持ち」や「挑戦する勇気」を受け取れる作品です。

親子で一緒に観れば、単なる映画鑑賞にとどまらず、子どもの自信を育てるきっかけや、

親子で前向きな気持ちを共有できる素敵な時間になります。

詳しい感想や親子で観たときの気づきについては、こちらの記事でも紹介しています。

👉 『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』レビューはこちら

6. よくある質問

挑戦する力が育つと、子どもにどんなメリットがありますか?

自己肯定感が高まり、新しいことに積極的に挑戦する姿勢が身につきます。

失敗を怖がる子どもにはどう対応すればいいですか?

失敗を責めず、「次はどうすればいいかな?」と問いかけ、一緒に考えましょう。

挑戦する力と学力には関係がありますか?

はい、困難に直面したときに粘り強く取り組めるため、学力向上にもつながります。

「失敗してもいい」と伝えても、子どもがやる気を出しません。

小さな挑戦を成功させる経験を積むことで、自信をつけさせるのが効果的です。

子どもがすぐに諦めてしまいます。どうすればいいですか?

目標を小さく設定し、「できた!」という体験を積み重ねると良いです。

過去の失敗を引きずる子どもにはどう対応すればいい?

親が「自分も失敗したことがあるよ」と伝え、一緒に乗り越える方法を考えましょう。

親が完璧主義で、つい口出ししてしまいます。

まずは「見守ることがサポートになる」と意識することが大切です。

兄弟間で挑戦する力に差があり、比べてしまいます。

子どもそれぞれの成長ペースを尊重し、比べるのではなく個々の努力を認めることが重要です。

幼稚園や学校で挑戦する機会が少ないと感じます。

家庭でも「チャレンジカレンダー」や「挑戦ボックス」などを活用し、日常的に挑戦する習慣をつけましょう。

「努力を褒める」とは、具体的にどういうこと?

「最後までやりきったね」「工夫したね」など、結果ではなくプロセスを評価することです。

子どもが挑戦前に「どうせ無理」と言ってしまいます。どう対応すればいい?

否定せずに「やってみたら案外できるかもよ」と優しく促すのがおすすめです。

小さな成功体験が次の挑戦につながります。失敗して泣いたり怒ったりする子への対応は?

感情をまず受け止めましょう。

「悔しかったね」と共感した上で、「次にどうするか一緒に考えよう」と切り替えるのがポイントです。親が完璧主義だと、子どもにどう影響する?

親の「ちゃんとしなさい」「なんでできないの?」という言葉が、知らず知らずプレッシャーになります。

まずは親が失敗を許す姿勢を見せましょう。子どもがすぐに「どうせできない」と言います。どう対応すればいい?

まずは「できない」と感じている子どもの気持ちを受け止めることが大切です。

「そう思ったんだね」「難しく感じたんだね」と共感したうえで、「でも少しずつできるようになるよ」「前より少しできるようになったね」と、過去の成功体験を思い出させてあげましょう。

無理に励まさず、具体的な一歩を一緒に考える姿勢が効果的です。失敗したくない気持ちが強くて、新しいことに挑戦しません。どうしたらいい?

発達障害のある子どもは「失敗=全否定」と感じやすいため、小さな成功体験の積み重ねが大切です。

「できそうなステップ」に分けて取り組み、達成できたらすぐに褒めてあげましょう。

また、親が「失敗しても大丈夫」「失敗しても一緒に考えようね」と安心感を伝えることで、挑戦する気持ちを育むことができます。言葉で励ましても響かないとき、どうしたらいい?

視覚的なサポートや具体的な行動での励ましが効果的です。

「できたことリスト」を一緒に作って目に見える形にする、イラストや写真付きの「がんばり表」を使うなどが有効です。

また、子どもが自分のペースで取り組めるように、タイミングを見て静かに寄り添う姿勢も大切です。

まとめ🌱「失敗は成長のチャンス」そんな関わりを、日々の中に

子どもが失敗を怖がる背景には、親の声かけや経験の積み重ねが深く関係しています。

だからこそ私たち親が、「失敗しても大丈夫だよ」「やってみよう」と日々伝えていくことで、子どもは安心してチャレンジできるようになります💪

実際に、私の息子も以前は「失敗=怖いもの」と感じていましたが、療育での支援や家庭での関わりを通じて、「うまくいかなくてもいい」と思える経験を少しずつ重ねられるようになってきました。

挑戦する力は、これからの人生を生き抜く“自信”となり、かけがえのない力になります。

焦らず、少しずつで大丈夫です🌸

「うちの子も同じかも…」と感じた方は、まず1つ、今日からできることを一緒に始めてみませんか?😊

次回予告

次回は、「子どもの自信を育む親の関わり方|自己肯定感が高まる5つの実践法」です。

お楽しみに!