はじめに

子どもがルールを守れないのは「よくある悩み」です🌀

「何度言ってもルールを守らない…」「イヤイヤ期で話が通じない…」

子育て中、こんな悩みに直面したことはありませんか?💦

我が家でも、おもちゃの片付け・寝る前のトイレ・手洗いなど、幼児期の「しつけ」や生活習慣の定着に日々苦戦してきました。

特に【帰る時間を守る】というルールはなかなか習慣化できず、公園では毎回大泣きされ、疲れ果ててしまう日々でした😓

「もう帰る時間だよ」と声をかけても、「やだ!」と全力で拒否され、公園で大泣きされるのは日常茶飯事でした。

説得や抱っこでヘトヘトになる毎日…。

ですが、視覚支援やちょっとした工夫を取り入れたことで、子ども自身が「約束だよね♪」「できたら嬉しい」に変わっていったのです✨

この記事では、我が家で実際に効果があった「ルールの習慣化アイデア」を5つの成功例としてご紹介します。

育児に悩むママ・パパにとって、少しでもヒントになれば嬉しいです🌱

目次

はじめに

- 【成功例①】おもちゃを片付ける習慣づけ|遊び感覚で「しつけ」しよう

- 目的|「遊び終わったら元に戻す」を身につける

- 楽しく片付けるための工夫

- ポイント|親子で一緒にスタートしよう!

- 【成功例②】順番を守る練習|集団生活でも困らない力を育てる

- 目的|「待つ・譲る」力を楽しく身につける

- 順番を守れない子への対策|家庭でできる楽しい工夫

- ポイント

- 寝る前にトイレに行く習慣を身につけるコツ

- 目的|就寝前のトイレ習慣で安心の夜を

- 楽しくトイレに行くための工夫

- ポイント|焦らず、笑顔で見守ろう

- 【成功例④】手洗い習慣の定着法|食事前の衛生習慣を楽しく育てる

- 目的|健康を守る基本習慣を身につけよう

- 手洗いが楽しくなる工夫

- ポイント|一緒にやって「楽しい習慣」に!

- 【成功例⑤】スムーズな帰宅習慣の作り方|「帰りたくない!」を減らす工夫

- 目的|イヤイヤ期の帰宅トラブルを減らし、心地よい終わり方を

- 帰る時間が楽しみになる!実践した工夫

- ポイント|視覚支援とポジティブな声かけで「習慣化」へ

- よくある質問

- まとめ

✅【成功例①】おもちゃを片付ける習慣づけ|遊び感覚で「しつけ」しよう🧹

🎯目的|「遊び終わったら元に戻す」を身につける

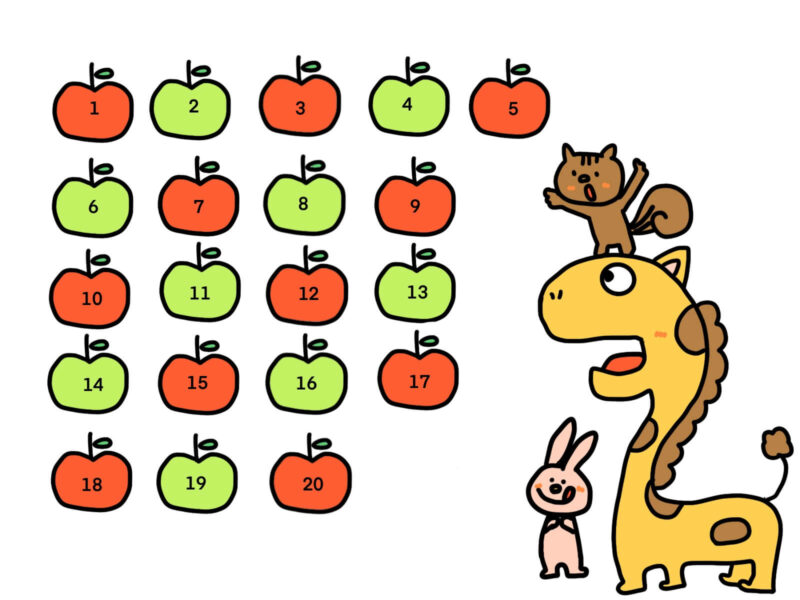

おもちゃの片付けは、幼児期の基本的なしつけの一つです。

散らかった部屋では落ち着いて遊びにくく、物を探すのもひと苦労💦

「遊んだらお片付けする」が自然と身につけば、子どもの発達や生活リズムにも良い影響を与えます。

💡楽しく片付けるための工夫

▶️【工夫①】タイマーでゲーム感覚に🎵

「タイマーが鳴るまでにお片付けできるかな?」とゲーム(競争ごっこ)のように取り組むと、子どものやる気がアップ!

▶️【工夫②】片付けソングでリズミカルに🎶

お気に入りの音楽や「お片付けの歌」をかけながら、リズムに乗って片付ければ、「めんどう」が「楽しい」に変化します。

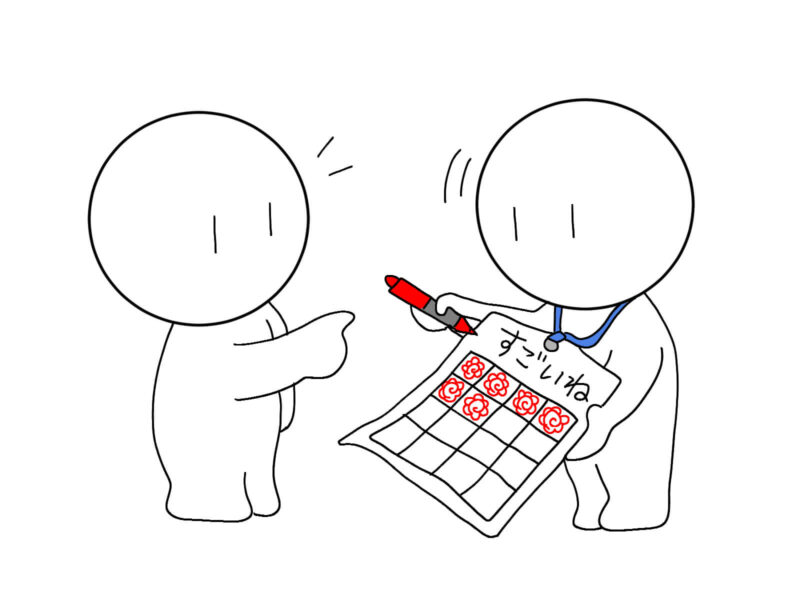

▶️【工夫③】ごほうびシステムで達成感を🌟

「片付けたら次の遊びができるよ♪」など、小さなご褒美や「次の楽しみ」を見せると、行動が自然と促されます。

▶️【工夫④】視覚支援で片付けしやすく🌟

お片付けの流れをイラスト付きで見える化すると、子どもが「何をすればいいか」がひと目で分かりやすくなります。

自分で見て行動できるので、自立にもつながります。

✅ポイント|親子で一緒にスタートしよう!

最初はママ・パパが一緒に片付けることで、モデルとなる姿を見せるのが効果的です。

やり方を繰り返し目にすることで、子どもも「こうやればいいんだ!」と理解しやすくなります。

慣れてきたら、子どもが主体的に行動できるよう促すステップへ進みましょう✨

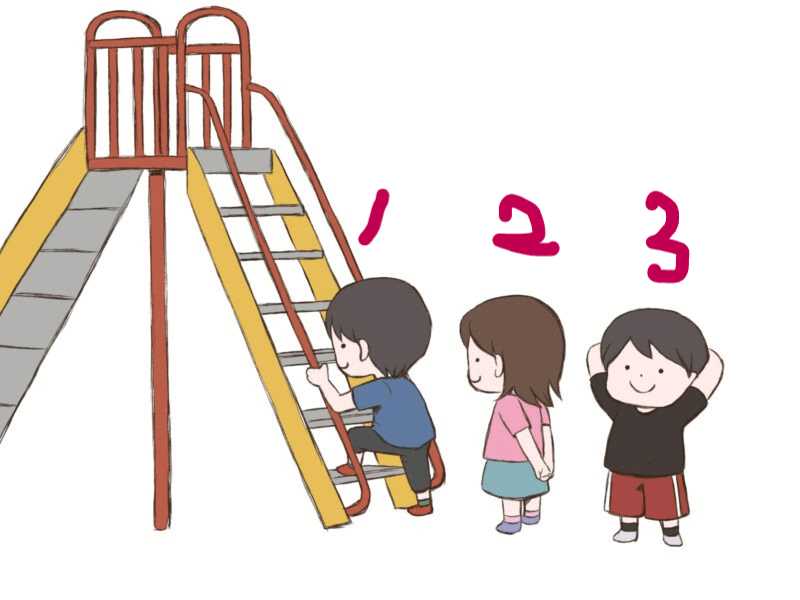

✅【成功例②】順番を守る練習|集団生活でも困らない力を育てる⏳👫

🎯目的|「待つ・譲る」力を楽しく身につける

友達との関係をスムーズにするため、「順番を守る」ルールを身につけることが大切です。

特に、「順番を守る」というルールは、幼児期〜就学前にかけて身につけたい「集団生活スキル」のひとつ。

イヤイヤ期や発達に凸凹のある子は、順番が待てなかったり、泣いてしまったりすることも…。

でも、家庭での「ちょっとした遊び」が、実は効果的な練習に✨

💡順番を守れない子への家庭での対策法|家庭でできる楽しい工夫

▶️【工夫①】日常の中で「順番」を取り入れる🍽️

食事やお風呂などの場面で「今日は○○ちゃんが先、次はママね♪」と日常会話の中でさりげなく順番を意識させましょう。

声をかけることで、順番の概念を自然と学べます。

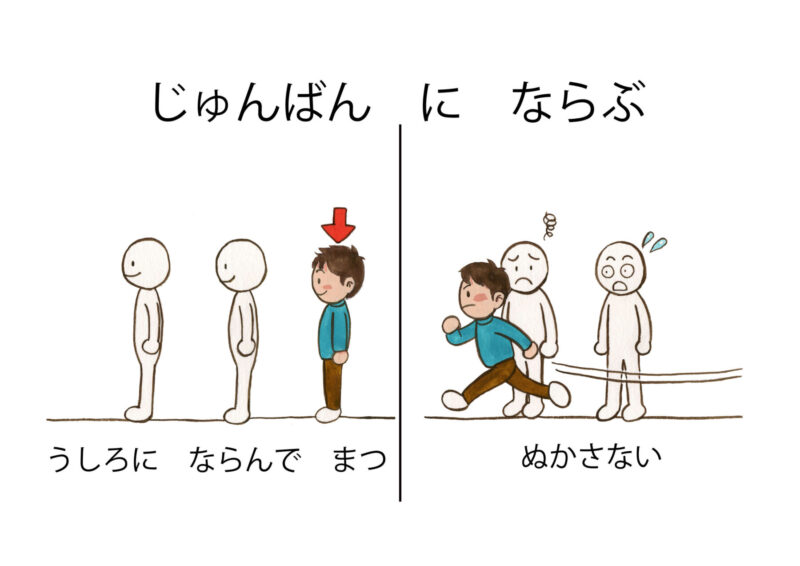

▶️【工夫②】名前カードや順番表、足形マットで「見える化」📝

「次は○○くんの番」といった視覚的サポート(視覚支援)があると、ルールの理解がスムーズに。

子どもは「見て理解する」ことで、安心して待てるようになります。

🔹ポイント|「褒める」と「見せる」がカギ!

順番を守れたときは、すかさず「すごいね!ちゃんと待てたね👏」と具体的に褒めることで、達成感が育ちます。

また、親自身も「順番を守る姿勢」を見せることで、子どもにとって最高のお手本になります。

✅【成功例③】寝る前にトイレへ行く習慣化のコツ|おねしょ・寝かしつけ対策に🌙

🎯目的|就寝前のトイレ習慣で安心の夜を

寝る前にトイレを済ませる習慣は、おねしょの予防やスムーズな寝かしつけにとって大切な「幼児期のしつけ」のひとつです。

「トイレ行った?」の声かけに「まだ!」「イヤ!」とイヤイヤ期の様な反応が返ってくることもありますよね💦

でも、毎晩のルーティンとして楽しく取り入れる工夫があれば、子どもも前向きに行動できるようになります。

💡楽しくトイレに行くための工夫

▶️【工夫①】寝る前ルーチンをチェックリストで「見える化」📝

「歯みがき→トイレ→絵本→おやすみなさい」とルーチン化。

流れを、視覚的に分かりやすいイラストまたはチェックリストにする。

子ども自身が見て動けるようになります。

▶️【工夫②】ご褒美シールで達成感UP✨

「今日もできたね!」とトイレが成功したら、シールを貼る仕組みでやる気をアップ!

集めたシールの数に応じて小さなごほうびがあると、習慣化がグッと加速します。

🔹ポイント|焦らず、笑顔で見守ろう😊

トイレ習慣が身につくまでには、声かけと気長なサポートが必要です。

「できて当たり前」ではなく、「できたね!」と小さな成長を一緒に喜びましょう。

特に発達のゆっくりな子には、安心できる雰囲気づくりが大切です。

✅【成功例④】手洗い習慣の定着法|食事前の衛生習慣を楽しく育てる🧼

🎯目的|健康を守る基本習慣を身につけよう

食事前の手洗いは、感染予防や衛生管理の基本。

とはいえ、子どもにとっては「面倒」「早く食べたい」が優先され、手洗いを忘れがちに…😅

そんな時こそ、遊びやごっこ遊びの要素を取り入れる工夫が効果的です!

💡手洗いが楽しくなる工夫

▶️【工夫①】キャラクターグッズで気分アップ🎀

お気に入りのキャラクターの石鹸やタオルを使えば、手洗いが「楽しい時間」になります♪

▶️【工夫②】歌いながら手を洗う🎶

「ハッピーバースデー」の歌を2回歌う間しっかり洗う方法は、時間の感覚も自然と身につくおすすめの方法です。

▶️【工夫③】手洗いの視覚支援📝

👉「手をぬらす→石けんをつける→こする→流す」などの手順をポスターで示すことで、幼児期の子どもでも楽しく手洗いが習慣化しやすくなります。

🔹ポイント|一緒にやって「楽しい習慣」に!

手洗いが苦手な子には、「ママと一緒にやってみよう!」と誘って、スキンシップを取りながら進めるのが効果的です。

習慣化するまでの間は、親がモデルとなって楽しむ姿を見せてあげましょう。

✅【成功例⑤】スムーズな帰宅習慣の作り方|「帰りたくない!」を減らす工夫🌈

🎯目的|イヤイヤ期の帰宅トラブルを減らし、心地よい終わり方を

「そろそろ帰ろうか?」のひと言で、大泣き・かんしゃくが始まる…そんなことありませんか?

特に幼児期の発達段階では、楽しい遊びを終わらせることに強い抵抗を示す子も多くいます。

わが家の息子も、公園や児童館で夢中になっていると「帰りたくない!」と毎回大騒ぎでした💦

でも、ちょっとした工夫で驚くほどスムーズに帰れるようになったんです!

💡帰る時間が楽しみになる!実践した工夫

▶️【工夫①】タイマーで「終わり」を見える化⏰

「ピピッとなったらおしまいだよ」とタイマーを使うことで、時間の終わりを感覚的に理解できるように。

数字より音が合図になるため、発達特性のある子にもおすすめです。

▶️【工夫②】「お約束アクション」で気持ちを切り替え🎵

「帰る前に1回ジャンプしてから行こう!」など、楽しいアクションで区切りを作ると、切り替えがスムーズに。

「ジャンプ=帰る」の関連づけができると、自然と流れを受け入れやすくなります。

▶️【工夫③】帰宅後の「楽しみ」を伝える🍪

「おうちに帰ったらおやつが待ってるよ!」と次の楽しみを予告する方法も効果的。

帰ることが「終わり」ではなく、「次の楽しいこと」だと伝えるのがポイントです。

🔹ポイント|視覚支援とポジティブな声かけで「習慣化」へ

最初はうまくいかない日もありましたが、毎回同じ流れで声かけを続けるうちに、帰宅がスムーズに。

特に、発達障害やイヤイヤ期の子には、予測可能なルールと視覚的なヒントが大きな助けになります✨

「どうせ泣くし…」とあきらめる前に、ぜひ試してみてくださいね♪

5. よくある質問

子どもがルールを守れないときはどうすればいいですか?

無理に押し付けず、小さな成功体験を積ませるのが大切です。

まず親が見本を見せ、できたらしっかり褒めましょう。片付けを嫌がる子にはどうすればいいですか?

「タイマーで競争」「片付けソング」「ご褒美システム」など、ゲーム感覚で取り組むと効果的です。

兄弟でルールを守る習慣をつけるには?

兄弟で順番を守る遊びや「役割分担」を決めて、楽しく取り組むと良いです。

視覚的なサポートは必要ですか?

小さい子には「スケジュール表」「チェックリスト」など視覚支援が効果的です。

子どもが「貸したくない!」と泣くときは?

「順番に遊ぶとまた戻ってくるよ」と視覚カードを使って説明し、成功したら褒めると次第に慣れていきます。

おもちゃの片付けルール、いつから始めるべき?

2歳ごろから「親と一緒に」片付ける習慣をつけるとスムーズです。

夜のトイレ習慣が身につかないときは?

「寝る前のルーチン」としてチェックリストを作り、続けると習慣化しやすくなります。

手洗いを忘れてしまう場合は?

手洗いのタイミングを決め、イラスト付きの「手洗いポスター」を作ると効果的です。

ルールを作りすぎると子どもが疲れませんか?

ルールは少なくシンプルにし、「親も一緒に楽しむ」ことを意識すると負担になりません。

ルールを守らせるのがストレスになってしまうときは?

完璧を求めず、「できたことを褒める」「子どもと一緒にルールを考える」など、親も気楽に取り組むことが大切です。

まとめ

🎯ルール習慣化のポイントは「楽しく・無理なく・親子で一緒に」

子どもにルールを教えることは、「しつけ」や「発達支援」の一環でもあり、親子の信頼関係づくりに欠かせないステップです。

でも、つい完璧を求めてしまい、親のほうが疲れてしまうこともありますよね💧

大切なのは、「できないこと」に注目するのではなく、「できた瞬間」を一緒に喜び合うこと🎉

我が家では、

・片付け=「お片付けレース」🏁

・手洗い=「泡の冒険」🫧

・トイレ=「チェックリストで探検ごっこ」🗺️

…というように、遊びや視覚支援を取り入れて「習慣化=楽しいこと」に変える工夫を行ってきました。

ぜひ、あなたのお子さんにも合う方法を見つけて、「ルールを守れる」成功体験を少しずつ積み重ねていってくださいね😊

📌次回予告

次回は「発達障害を理解するおすすめ海外映画・ドラマ 7選【感動&学び】」をご紹介します。

子どもの特性を理解し、共感できる名作をピックアップします。

お楽しみに📺✨