はじめに【子どもの癇癪・イライラ】感情コントロールが育つ5つの親のサポート方法🌈

「癇癪(かんしゃく)」「イライラ」「感情コントロール」──こんな言葉が毎日の子育てに思い当たりませんか?💦

感情のコントロールは、大人でも難しいもの。

ましてや発達途中の子どもにとっては、自分の気持ちを理解し、言葉にすることはとても大変なことです。

でも大丈夫。

親が少し工夫をすることで、子どもは安心して感情と向き合えるようになります✨

この記事では、子どもの癇癪や感情の爆発を和らげ、気持ちを自分で整理できるようになる5つの関わり方をご紹介します。

「うちの子、いつも怒ってばかり…😢」

そんな毎日に、ちょっとした変化をもたらしたい方へ。

ぜひ最後まで読んで、明日から使えるヒントを見つけてください!

目次

- 【癇癪を減らす第一歩】親が感情コントロールの手本になる

- 【癇癪の根っこに気づく】子どもの感情を言葉にする力の育て方

- リラクゼーションのテクニックを教える

- 【子どもの癇癪対策】感情を見える化する!「感情日記」

- 癇癪を防ぐ!安心できるルーチンづくり⏰

- まとめ

1. 【癇癪を減らす第一歩】親が感情コントロールの手本になる

癇癪やイライラが続く子どもに、どう接すればいいのか分からない…👨👩👧👦

そんな悩みを抱えているママ・パパにとって、最初に意識したいのが「親自身の感情の扱い方」です。

子どもは言葉よりも「姿」から学ぶもの。

親が怒りや悲しみをどう受け止め、どう乗り越えているかを、日々見ているんです👀

✅ こんなふうに見せてみよう

- 子どもにイライラしたとき…

→「ママも少しムカムカしてるけど、深呼吸して落ち着くね」と言葉にしてから、実際に深呼吸を見せる🌬️

- 落ち込んだとき…

→「悲しいけど、お話しすると少し楽になる気がするな」など、気持ちに向き合う姿勢を見せる💬

💡親が感情を言葉にしながら落ち着く姿を見せることで、子どもは「感情はコントロールできるもの」と少しずつ理解できるようになります。

💬 あなたは最近、どんな場面で感情をコントロールしようと意識しましたか?

そのエピソードをコメント欄で教えてもらえると、きっと他の親御さんのヒントにもなります😊

2. 【癇癪の根っこに気づく】子どもの感情を言葉にする力の育て方

「イライラ」「モヤモヤ」「悲しい」…子どもが癇癪を起こす裏には、うまく言葉にできない気持ちが隠れていることが多いんです。

感情コントロールの第一歩は、「あ、これは【怒り】なんだ」「悲しいって気持ちなんだ」と自分の状態に気づくことから始まります✨

✅ 感情をラベルづけする関わり方

- 怒っている子どもに

→「怒っているんだね。何があったの?」と気持ちに寄り添う言葉をかける🗣️ - 泣いている子に

→「悲しかったんだね」「びっくりしたのかな?」と感情の名前を教える😭 - モヤモヤしてそうなときに

→「イライラする感じかな?それとも寂しかったのかな?」と複数の感情を提示する🎭

💡子どもは「名前のある感情」は整理しやすくなります。

感情に言葉を与えることは、癇癪やイライラの対処法を育てる第一歩なのです。

📝 あなたのお子さんは、どんな気持ちをうまく言葉にできないことが多いですか?

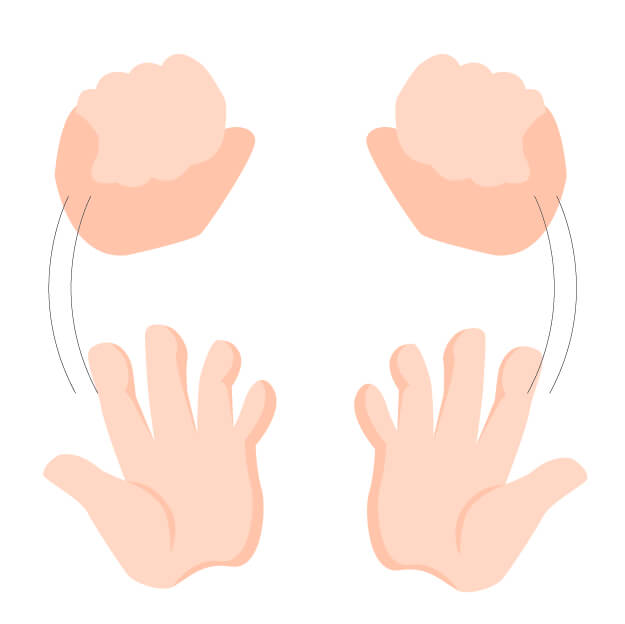

3. 【癇癪やイライラへの対応】

子どもが落ち着ける!感情コントロールを育てる親子のリラックス習慣

癇癪やイライラなど、子どもが感情をうまくコントロールできない時、親としてどう対応すればよいか悩みますよね。

そんな時に効果的なのが、「リラックス習慣」を日常に取り入れること。🧘♀️

親子で一緒にやってみることで、子ども自身が気持ちを整える力を育てることができます✨

癇癪を落ち着ける!親子でできるリラクゼーションの教え方🫶

感情が高ぶると、自分でどうしていいかわからなくなるのが子ども。

そんなときに役立つのが「リラクゼーションのスキル」。

深呼吸や筋弛緩、マインドフルネスなど、子どもでもできる方法を日常に取り入れていきましょう。

✅深呼吸で気持ちを整える

「ゆっくり吸って、吐いてみよう」と声をかけて一緒に実践。

数回繰り返すだけでも、心が落ち着く効果があります。

✅筋肉をぎゅっとして、パッ!とゆるめる

「手をギューッと握って、パッと開こう」などの遊び感覚で。

体の緊張と弛緩を意識させましょう。

肩や足も取り入れると、全身のリラックスにつながります。

✅マインドフルネスで気持ちを見つめる

静かな時間に親子で1〜2分、目を閉じて呼吸に集中。

「今どんな気持ち?」と声をかけることで、感情との向き合い方が身につきます。

「一緒に深呼吸しよう」と呼吸を合わせることでも、穏やかな気持ちになります。

最初は短時間から始め、少しずつ日常に取り入れていきましょう。

親子でリラックスする時間を過ごすことで、お互いの心もリフレッシュでき、日常生活をより楽しく過ごせるようになります。

🌿また、これらを毎日の習慣にすることで、

子どもはイライラや不安を感じたときも、自分で落ち着ける術を自然と覚えて身につけていきます。

4. 【子どもの癇癪対策】感情を見える化する!「感情日記」

子どもが癇癪を起こす背景には、「気持ちに気づけない」ことがあるかもしれません。

感情日記を通して、感情の言語化や気づきを促しましょう。

「感情日記」やは、子どもにとって心の安定剤になります🌈

感情日記は、子どもが「自分の気持ち」に気づき、それを整理する習慣づくりに効果的です。

✅取り組み方

- 「今日はどんな気持ちだった?」と尋ねて、絵やシールで表現

- イライラ・悲しい・楽しかったことを記録し、親子で振り返る

日々の感情を「見える形」にすることで、子どもは癇癪の原因に気づきやすくなり、次に同じ状況になった時の対処法を考えやすくなります。

5. 癇癪を防ぐ!安心できるルーチンづくり⏰

癇癪を少しでも減らすために、まず大切にしたいのが「安心できる日常の流れ」です。

毎日同じようなリズムで過ごすことで、子どもは「次に何が起こるか」が分かり、不安がぐっと減っていきます。

その結果、癇癪が起きにくくなることも多いんです。

たとえば、睡眠や食事の時間をなるべく一定にしたり、決まった順番で行動したりするだけでも、子どもの心に「見通し」が生まれ、気持ちが安定しやすくなります。

✅わが家で取り入れている具体例

- 毎晩、同じ時間に寝るようにしている

- 食事の前に一緒に深呼吸して、心を落ち着かせる

- 寝る前に「今日あったこと」を一緒におしゃべり

- 朝起きたら、カレンダーを見ながら「今日は何する日?」と確認

- 幼稚園から帰ったら「今日のがんばりカード」に○をつける

🌙「今日はこんなことがあったね」「楽しかったね」と、ゆったりとした気持ちで1日を締めくくると、子どもの中に安心感が育っていきます。

「小さな安心の積み重ね」が、癇癪を減らす大きな土台になります。

大人にとっては些細なことでも、子どもにとっては大きな支えになるんですよね。

🗣 あなたのお子さんの1日には、どんなルーチンがありますか?

ぜひ、できそうなことから少しずつ取り入れてみてくださいね。

6. よくある質問

癇癪は成長とともになくなりますか?

多くの子どもは成長とともに癇癪の頻度が減りますが、親の関わり方や環境調整も大きく影響します。

怒っているときに放っておいたほうがいい?

状況によりますが、まずは子どもの安全を確保し、落ち着いた後に共感や声かけを行うことが大切です。

感情を言葉にできない子どもにはどう接すればいい?

絵やスタンプ、表情カードなどを活用し、非言語的に気持ちを表現できる環境を整えましょう。

癇癪が激しすぎて手に負えないときは?

専門機関(児童発達支援や相談支援)への相談も視野に入れると安心です。

親自身もイライラしてしまいます…

自分の感情に気づくことが第一歩です。まずは「深呼吸」「距離を取る」など、親のセルフケアも大切に。

感情日記は何歳から使えますか?

3〜4歳頃から絵やシールを使った簡易的な記録から始められます。

毎日ルーチンが崩れることが多くてうまくいきません。

完璧を目指さず、1つだけでも「続けやすい習慣」を作ることがポイントです。

子どもがリラクゼーションを嫌がります。

まずは遊び感覚で取り入れ、短時間・親子で一緒に楽しむことから始めてみましょう。

兄弟げんかが原因で癇癪になる場合は?

1対1で気持ちを聞く時間を設ける、予防的に遊びを分けるなどの工夫が有効です。

どうしても怒鳴ってしまったとき、どう対応すれば?

「ママもイライラしちゃった、ごめんね」と素直に謝ることで、子どもも感情表現に安心を覚えます。

まとめ感情コントロールは親子で育てる一生のスキル🧠💕

子どもが癇癪を起こすのは、「自分の気持ちをうまく伝えられない」「不安やストレスが溜まっている」などのサインかもしれません。

そんな時こそ、安心できる人との関わりが何よりの支えになります。

癇癪を減らすには?

「感情」「生活習慣」「リラックス」の3つを整えるのがポイント!

今回ご紹介した5つの癇癪対策は、どれも特別な道具や難しいテクニックは不要。

ちょっとした声かけや習慣の見直しで、子どもの心が安定し、癇癪も少しずつ落ち着いていきます。

そしてなにより大切なのは、「感情を大切にしてくれる人がいる」という安心感です🌈

日々の中で親子の関わりを見直しながら、一緒に「気持ちを整える力」を育てていきましょう。

💬 あなたのお子さんは、どんなときに癇癪を起こしますか?

「こんな声かけが効果的だったよ」「うちのルーティンはこれ!」など、ぜひコメント欄であなたのエピソードも教えてくださいね✨

あなたの経験が、同じ悩みを持つ誰かのヒントになるかもしれません🍀

📩「わが家の癇癪対策でうまくいったこと」があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね♪

🔜次回予告

次回は、「【保存版】子どもの怒り・パニック対処法|家庭でできる23の感情コントロール遊び」をご紹介します。

実践的なアイデア満載ですので、お楽しみに🎈