はじめに

💡「うちの子、ちょっと不器用かも…?」

そんなふうに感じたことはありませんか?

運動が苦手な子どもたちは、日常生活や園・学校生活でさまざまな場面に困りごとを抱えていることがあります。その背景には、「発達性協調運動症(DCD)」と呼ばれる発達障害の可能性があることも。

この記事では、

📌 DCDの特徴や診断のポイント

📌 他の発達障害との違い

📌 家庭や支援の現場でできるサポート方法

などを、わかりやすくまとめています✨

親としてできることは何か、一緒に考えてみませんか?🌱

1. 発達性協調運動症(DCD)とは?💡

DCDの概要

発達性協調運動症(DCD)は、運動の不器用さを特徴とする発達障害のひとつです。

けっして「本人の努力不足」や「経験の少なさ」が原因ではありません。

📊 DCDは小児の約5〜6%に見られ、特に男児に多いとされています。(男女比2:1〜7:1)

たとえば35人クラスなら、1〜2人がDCDの特性を持つ可能性がある計算になります。

また、

🔹 自閉スペクトラム症(ASD)の約80%

🔹 ADHDの50%以上

にDCDが併存しているというデータもあり、「運動の不器用さ」は発達障害全般に共通する特性とも言えます。

🌟 DCDの主な特徴

📌 粗大運動(体全体を使う動き)

- 着替え、ダンス、縄跳び、ボール遊びが苦手

- 姿勢の維持が難しく、よく物にぶつかる

📌 微細運動(手先を使う繊細な動き)

- お箸、ボタンの留め外し、はさみ、靴紐の結びが苦手

- 字が枠からはみ出す、発音が不明瞭、リコーダーが苦手

こうした困りごとは、日常生活にも大きな影響を及ぼすことがあります。

2. 運動が苦手な子どもへの影響📉

運動の苦手さが続くと、子どもの心や学びにも少なからず影響が出ることがあります。

💔1. 心理・社会的な影響

「できない」「失敗した」といった経験の積み重ねは、

⛅ 自尊心の低下や自己否定感、

😢 友だちとの距離感に繋がり、孤立してしまうこともあります。

これは、子どもの社会性や心の発達に大きな影響を与える可能性があります。

📚2. 学習面への影響

DCDのある子どもたちは、

🔸 書字や計算

🔸 図形の把握や空間認識

などが苦手なこともあり、学習障害を併発するケースも少なくありません。

📝ある研究では、DCDの子どもの約54.4%に学習の遅れ(読み書き・計算)が見られたという報告もあります。

3. 子どもを支えるための具体的なポイント🧸

運動が苦手な子どもを支援するには、「できない」ことに注目するのではなく、「どうすればできるか」を一緒に考える姿勢が大切です。

🏠1. 日常生活でのサポート

- 生活環境を整える

(動線を広げる、片付けやすくする) - 「できた!」を積み重ねる機会を意識的に作る

🚴♂️2. 粗大運動のサポート

- バランス感覚を養う遊び

姿勢を安定させる練習(バランスボール、クッション)を取り入れましょう。 - 簡単なステップから始めるダンスや体操

- 柔らかいボールでのキャッチボール

(短い距離からスタート)

💡成功体験が自信につながります!

✋3. 微細運動のサポート

- 鉛筆にグリップをつけるなどの道具の工夫

- 遊びながらの練習

(ボタン留めや靴紐結び、簡単な工作など) - 楽しみながら進めることで、無理なくスキルアップが目指せます✨

💬4. 心理的な支援

- 小さな成功をしっかり褒める

→「できたね!」の一言が、大きな自己肯定感につながります。 - 家族や友達と協力する活動を取り入れる

→ 社会性を育てるチャンスにもなります。

👨⚕️5. 専門家との連携

- 作業療法士・理学療法士の支援を受けることで、

より専門的なアプローチが可能になります。 - 学校や療育機関と連携し、運動面・学習面の配慮を共有しましょう。

5. 家庭でできる!運動が苦手な子へのちょっとした工夫🧸

発達性協調運動症(DCD)の子どもにとって、日常生活は「練習の場」にもなります。

特別な道具がなくても、身近な環境でできる支援を紹介します😊

🌟遊びを通じた支援

- 公園の遊具を活用しよう

滑り台や平均台は、楽しみながらバランス感覚を育てるのに最適です🏞️ - 風船あそびでリズムと反応力UP

キャッチボールが難しくても、風船なら落ちるスピードがゆっくりで、失敗のストレスも少なく済みます🎈

🌟日常生活の中でできる支援

- 着替えの時間はゆったりと

焦らせず、成功体験を重ねることで自信に繋がります👕 - トングで指先のトレーニング

遊びにトングを活用することで、遊び感覚で微細運動が身につきます🍽️

🌟心のケアも忘れずに

- 「もう一回やってみよう!」の声かけを✨

失敗を責めるのではなく、前向きな言葉が「チャレンジしても大丈夫」という安心感に繋がります😊

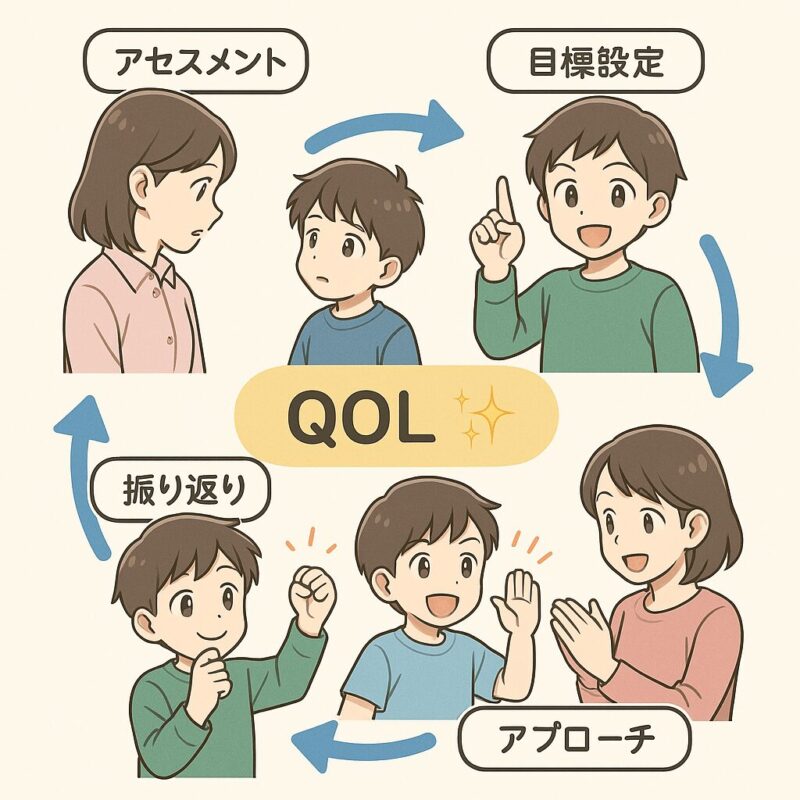

6. 運動が苦手な子どもへの支援のステップ🪴

運動が苦手な子どもに対しては、

「アセスメント → 目標設定 → アプローチ → 振り返り」

というステップを丁寧に行うことで、子どもの生活の質(QOL)を高めることができます✨

この章では、それぞれのステップを詳しく解説します。

📝① アセスメント(理解と評価)

まずは「どこで・どんなことに困っているのか?」を客観的に理解することが大切です。

📌 アセスメントの目的

- なぜうまくできないのか?

- どのような場面で困っているのか?

- 困難の背景を「個人」「環境」「課題」の視点から分析

困難の背景

- 「個人」の視点

- 「この運動が苦手で困っている」「これができなくて悔しい」といった自己認識を大切にする。

- 興味や関心、できるようになりたいスキルを把握。

- 「環境」の視点

- 家庭や学校で、苦手を補う環境が整備されているかを確認する。

- 「課題」の視点

- 具体的な困りごとを特定する。

- 朝の登園前:着替えに時間がかかる

- 授業中:姿勢を保てない

- 得意なことと苦手なことを明確にする。

- 具体的な困りごとを特定する。

🔍 アセスメントの手法

- 観察:

日常生活や学校での行動を見て、困りごとを具体的に把握👀 - 聞き取り:

本人・保護者・教師から話を聞き、「いつ」「どこで」「誰が」「何に困っているか」を明確に👂 - 検査:

感覚や認知、知的発達を含めた包括的評価🧠

💬 子どもの気持ちに寄り添う

- 「うまくできなくて悔しい」「これができたら嬉しい」など、

子ども自身の声を大切にする姿勢が重要です。

具体例(DCDアセスメントでよくある悩み)

- ✂️ 縄跳びが苦手:

ジャンプのタイミングが分からない/体の動きが連携できない - ✏️ 字が枠からはみ出る:

指先の力加減が難しい/鉛筆が合っていない/集中が続かない

💡ポイント

運動の困難を特性として理解する

- 否定するのではなく、運動が苦手なことを特性として認識することが重要。

- 子どもの気持ちに寄り添い、できることを伸ばしつつ、無理のない支援を心掛ける。

🎯② 目標設定(短期・長期)

⏳ 短期目標

「今ちょっと頑張ればできそう!」な小さなステップ

▶︎ 例:やわらかいボールを10回キャッチする🏐

🗓 長期目標

「これができたら生活が楽しくなる!」を意識

▶︎ 例:朝の支度がスムーズになる → 登園前のバタバタ解消🌅→ 家族も笑顔に

👧👦 子どもと一緒に決めることが大事

自分で選んだ目標は、やる気アップにつながります!

また、家族も目標を共有することでチームでの支援が可能に。

目標の立て方のポイント

- 子どもにとって意味のある目標:

「〇〇ができるようになる」だけでなく、そのスキルが生活や遊びにどう活きるかを意識することが大切です。

📊 短期目標と長期目標の具体例

| 📝 目標の種類 | 具体例 | その目標が叶うと…(意味・効果) |

|---|---|---|

| 短期目標 (できそうな小さな一歩) | 柔らかいボールを10回キャッチする | 成功体験が増え、自信につながる |

| 短期目標 | ロープなしでジャンプを10回続けて跳ぶ | 縄跳びの基礎が身につく |

| 短期目標 | 5分以内にTシャツに着替える練習をする | 「できた!」が日常に増える |

| 長期目標 (生活全体が良くなるゴール) | 公園でボール遊びを楽しめるようになる | 友達との遊びの幅が広がる |

| 長期目標 | 縄跳びができるようになる | 運動あそびの中での達成感が得られる/集団活動に自信を持てる |

| 長期目標 | 朝の着替えがスムーズにできるようになる | 登園前のストレスが減り、親子の笑顔が増える |

このように、短期目標は「できそうなこと」から始めて、徐々に生活の質を高める長期目標へとつなげていくことがポイントです😊

🚀③ アプローチ(実践)

子どもが「できた!」を実感できるよう、楽しく・無理のない支援を心がけましょう。

小さな達成体験が、やがて大きな自信につながります。

✨ 粗大運動の支援(ジャンプ・姿勢・ボールなど)

- 縄跳びの練習:

まずはロープなしでジャンプ練習から。

タイミングやリズムを体で覚える。 - ボール遊びの支援:

柔らかいボール&近距離からスタート。

キャッチや投げる動作に成功しやすい環境を。 - 姿勢保持のトレーニング:

バランスボールやクッションを使って、体幹を意識。

楽しい姿勢遊びで“座る力”を育てましょう🧘♀️

✨ 微細運動の支援(手先の動き・文字・日常動作)

- 箸:

トングや矯正箸からスタート🥢「ごはん遊び」で自然にトライ! - ボタン:

ごっこ遊びや人形の着せ替えで練習👕 遊びの中でできる体験を増やす。 - 書字:

太めの鉛筆やガイド付きノートを活用✏️書きやすさを重視しましょう。

💬 子どものやる気を引き出す「声かけ」例

前向きな言葉が、子どもをグンとやる気にさせます。

- 「前より上手になったね!」

- 「前回うまくできたことをもう一度やってみよう!」

- 「失敗しても大丈夫!次はもっと上手くいくかも😊」

- 「少しずつ上手くなるのが楽しいね!」

🧠 発達性協調運動症における2つの支援アプローチ

- 過程指向型アプローチ(幼児期におすすめ)

- 目的:基礎的な機能(バランス・筋緊張・感覚など)を育てる

- 方法:感覚統合法や感覚統合的なあそびを取り入れる

- 例:ブランコ遊び、トンネルくぐり、触覚マットでの歩行など

- 課題指向型アプローチ(学童期以降にも効果的)

- 目的:特定のスキル(縄跳び・字を書くなど)を改善する

- 方法:神経運動課題訓練(NTT)やコアップアプローチなど

- 特徴:エビデンスが高く、成果が明確に表れやすい

📝 年齢に応じてアプローチを切り替えることが大切!

→ 幼児期は「過程指向型」で土台を育み、学童期から「課題指向型」を取り入れるのが効果的。

🎯 アプローチの進め方のポイント

- 楽しさを重視

- 遊びの中で体を動かし、「できた!」を実感できる道具や環境を整えましょう。

- スモールステップで成功体験を重ねる

- いきなり難しい課題をやるのではなく、少しずつステップアップできるようにサポート。

- 子どもの「考える力」を活用

- 「どうやったらうまくできるかな?」と一緒に考える時間が、「やってみたい!」につながる。

- 柔軟に課題設定する

- ルールを少し変える、道具を変えるなど、子どもが「やってみたい!」と思える形に調整。

- 環境と家族の協力がカギ

- 道具やスペースを整えると同時に、家族も一緒に取り組むことで継続しやすくなる。

🔄④ 振り返りと見直し

支援は、一度決めたら終わりではありません!

定期的に見直しながら、子どもの変化に合わせて子どもの変化に合わせて柔軟に対応しましょう。

チェックポイント

- 子どもが楽しく取り組めているか?

- 取り組みの中で「できた!」体験が積み上がっているか?

失敗を責めず、小さな成功体験を重ねることで、

自信と笑顔が増える毎日につながります🏆

7. ✅運動が苦手な子への支援で大切にしたい【5つの基本方針】🌱

発達性協調運動症(DCD)など、運動が苦手な子どもたちを支援する上で、もっとも大切なのは「がんばらせること」ではなく、「その子らしく過ごせること」です。

ここでは、日々の関わりで意識したい5つの基本方針をご紹介します📝

① 運動が得意な子と【同じ方法を押し付けない】

「みんなと同じようにやってみよう」

この声かけがプレッシャーになることもあります💦

✔ その子にとって「できそうな方法」を一緒に探すことが大切。

✔ 道具の工夫や手順の分解で、安心して取り組める環境をつくりましょう✨

② 【その子のペース】でステップアップ⏳

できないことを焦らせるのではなく、「今できること」を見つけて伸ばしていく支援が効果的です。

✔ 今日は1回跳べた!昨日より1歩前進!

✔ スモールステップで「できた!」を積み重ねましょう。

③ 失敗を責めず【成功体験】を重ねる🌈

うまくいかないことを叱られると、挑戦する気持ちそのものが失われてしまいます。

✔ 間違えても「チャレンジできたね!」と認める声かけを

✔ 成功体験は「やってみよう」という意欲につながります

④ 小さな成功こそ【大きくほめる】🌟

大人から見ると些細なことでも、子どもにとっては大きな成長かもしれません。

✔ 「靴をはくのが早くなったね!」

✔ 「今日は自分からやってみたんだね!」

褒められることで、「またやってみよう」という自信が育ちます💕

⑤ 【運動の上達】よりも【生活の質】を優先🏡

支援の最終ゴールは、運動能力の向上ではありません。

✔ その子が日々の生活を「楽しく」「安心して」過ごせること

✔ 家族や周囲と心地よく関われることが大切です🌿

「できること」を増やすより、「楽しく生きる力」を育てる支援を目指しましょう😊

🍀ポイント:その子の“今”に寄り添った支援を

運動が苦手な子どもたちは、「がんばってもできない」「どうせ無理」と感じやすいもの。

だからこそ、私たち大人が「できたね」「大丈夫だよ」と支え続けることが、何よりの力になります。

焦らず、比べず、寄り添って。

「その子らしく輝ける未来」を一緒に育てていきましょう✨

8. よくある質問

アプローチを始める際、何から手をつければいいですか?

まずはお子さんが楽しめる課題から始めましょう。

難易度が低く、成功体験を得やすいものがおすすめです。

たとえば、柔らかいボールを使った簡単なキャッチ練習などが適しています。子どもが運動や課題に取り組むのを嫌がる場合、どうしたらいいですか?

楽しさを優先し、プレッシャーを感じさせない工夫をしましょう。

遊び感覚で取り組むようにしたり、子どもの好きなキャラクターやアイテムを取り入れると効果的です。スモールステップで進めるとは具体的にどういうことですか?

一度に複雑な課題をさせるのではなく、1つの動作や部分に絞って練習することです。

たとえば、縄跳びなら「ジャンプだけを練習」→「ロープを回さずに飛ぶ」→「ロープを回して飛ぶ」のように進めます。環境を整えるとは、具体的に何をすればいいですか?

お子さんが取り組みやすい道具やスペースを用意することです。

たとえば、柔らかいマットやバランスボール、滑り止め付きの鉛筆など、課題に適したものを選びましょう。過程指向型アプローチと課題指向型アプローチはどう使い分ければいいですか?

幼児期は基礎スキルを高める「過程指向型」が適しています。

学齢期以降は、実際の課題を重視する「課題指向型」を組み合わせると効果的です。子どもが課題に成功したとき、どのように褒めたらいいですか?

成果だけでなく、努力の過程を具体的に褒めましょう。

「頑張ってジャンプの練習をしたね!」や「ボールを追いかけるのがすごく上手だったよ!」と伝えると、子どもがやる気を維持しやすくなります。家族の協力が難しい場合、どうしたらいいですか?

小さなタスクを分担する形で協力をお願いするのが効果的です。

たとえば、家族が子どもの練習に付き添う日を週1回だけ設定するなど、無理のない形で巻き込みましょう。環境や道具を変えるのに費用がかかるのでは?

必ずしも高価な道具は必要ありません。

柔らかいボールや百均で購入できる練習グッズなど、手頃なものから始めてみましょう。

また、家庭にあるクッションやタオルでも代用できます。子どもが失敗を恐れて課題を避ける場合、どう対応すればいいですか?

「失敗しても大丈夫」という安心感を与えましょう。

「何回もやればできるようになるよ」「失敗は次の成功へのステップだね」と声かけを工夫すると良いです。課題に取り組む時間はどれくらいが理想ですか?

子どもの集中力に合わせて、短い時間から始めるのがおすすめです。

5~10分程度から始め、楽しく取り組めると感じたら徐々に延ばしていきましょう。

8. まとめ:子どもに寄り添ったサポートを

大切なのは「できるようにすること」よりも「楽しく生きられること」

DCDのある子どもたちにとって、支援のゴールは「完璧にできるようになること」ではありません。

🏃♂️運動が苦手な子どもたちには、「できない」ではなく「どうすればできるか」という視点が大切です。

💡「その子らしく、楽しく、安心して過ごせる」ために、家族や支援者が一緒に歩んでいくことが大切です😊

家庭・園・学校、そして療育の場がつながりながら、

🧩 子どもの特性を理解し

🧩 小さな成功体験を積み重ねることが、自己肯定感を育てる第一歩です。

本記事が、DCDの理解と、子どもとの向き合い方のヒントになれば嬉しいです🌸

📢次回予告

次回は「DCD(発達性協調運動障害)と発達障害へのアプローチ事例|家庭と療育でできる工夫」をご紹介します!

実際の支援アイデアを知りたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね✨