はじめに

🔸前回の記事では「育児中のアンガーマネジメントの大切さ」についてお話ししました。

👉前回の記事はこちら|子どもに怒りすぎて後悔…|育児ストレスを減らすアンガーマネージメント

👶💨育児の毎日は、子どもと向き合う時間の連続。

「また同じこと言わせるの?😤」

「急いでるのに、なんで準備しないの…😭」

そんなふうに育児中にイライラしてしまう瞬間、ありますよね。

私も何度も経験しています。

「もう何回言ってると思ってるの?」と感情的になってしまい、あとで自己嫌悪に陥ることも…。

🔹体験談:わが家の場合

私も毎朝のバタバタで、「靴履いて!」と何度も言ったり、思わず声を荒げてしまう日が何度もありました。

でも後から冷静になると、「本当にそんなに怒る必要あったかな?」「私の焦りや寝不足のせいかも…」と気づくことも多いんです。

🧠怒りの感情の裏には、「不安」「疲れ」「期待」などさまざまな気持ちが隠れていることが、少しずつ分かってきました。

🌱今回は、以下の3つを軸に、アンガーマネジメントを活用した育児のイライラ対処法について考えていきます。

- なぜ怒ってしまうのか?

- 怒りの裏にある本当の気持ちは?

- 怒る前にできる対処法は?

育児中のイライラにどう向き合えばいいか悩んでいる方へ、少しでもヒントになる内容をお届けできたら嬉しいです。

目次

- 育児のイライラは「期待」の裏返し?

- 【簡単】イライラを鎮める7つの方法

- 怒りを受け入れる

- いったん距離を置く

- 子どもの気持ちを想像する

- 感情を言葉にする

- 視点を変えてイライラを減らす方法

- 自分を大切にする時間を持つ

- 感情的になった後のフォローアップ

- アンガーマネジメントの長期的な効果

- よくある質問

- まとめ

🔸1. 育児のイライラは「期待」の裏返し?

親の本音と感情の正体を探る

育児の中で感じる「イライラ」や「怒り」…

それって実は、怒り以外の感情が隠れているサインかもしれません。

💭たとえば、

- 「ちゃんとできていないのは私のせい?」という【不安】

- 「また今日も思うように進まなかった…」という【疲労】

- 「もっとこう育ってほしいのに…」という【期待や焦り】

これらの感情が積み重なると、ふとしたきっかけで「怒り」として表に出てしまうことがあるんです。

🔹体験談:私が気づいた「怒りの裏側」

私自身、子どもが何度言っても片付けなかったり、朝の支度が進まなかったとき、

「もう!何回言わせるの!😠」とつい声を荒げてしまうことがありました。

でも後から振り返ると、

「こんな風にできるようになってほしい」という【期待】や、

「早くしなきゃ仕事に間に合わない…」という【焦り】、

「ちゃんと育てられてないかも」という【親としての不安】が、心の奥にあったんです。

💡感情の正体に気づくことができると、不思議と少しずつ冷静に対応できるようになってきました。

✅ 親が感じやすい「怒りの裏側」にある感情リスト

🧠子育て中にイライラしたとき、こんな感情が隠れていませんか?

- 「私、ちゃんとできてないのかも…」 → 親としての【自己否定・不安】

- 「なんで今日もまた…」 → 繰り返しへの【疲労・ストレス】

- 「もっとできるはずなのに」 → 子どもへの【期待・焦り】

- 「どうして分かってくれないの?」 → 【孤独感】や【伝わらないもどかしさ】

これらは、どの親でも感じうる自然な気持ちです。

まずは「怒ってしまう自分=ダメな親」ではないと知ることが、第一歩。

🌷まとめのポイント

怒りに振り回されるのではなく、

「私、今どんな感情を抱えてる?」と一度立ち止まることで、

子どもとの関係も、自分自身の心も、少しずつ変わっていきます。

2. 【簡単】子育てのイライラを鎮める7つの方法|アンガーマネジメントで感情を上手にコントロール✨

子育て中のイライラ、どうしていますか?

アンガーマネジメントは「怒りを我慢すること」ではなく、感情と上手に付き合うスキルです。

今回は、私が実際に実践して効果があった7つの方法をご紹介します🌷

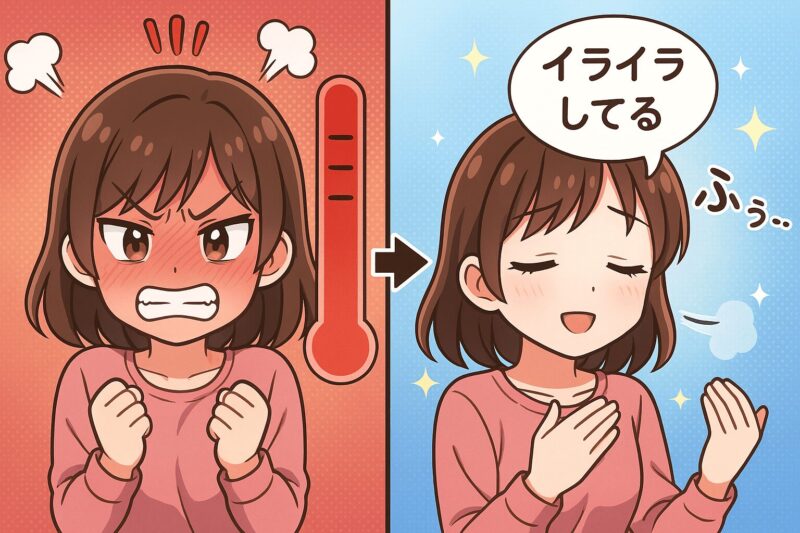

① 怒りを「感じてOK」と認める🧠

「今、私はイライラしている」と自分の気持ちに気づき、否定せずにそのまま受け入れることが第一歩。

✅「こんな状況で怒るのは当然」と認めると、

➡ 自己嫌悪が減り、感情が整理しやすくなります。

② タイムアウトで距離をとる⏳

怒りを感じたら、その場を離れてクールダウン。

感情のままに反応すると、後悔することが多いため、数分間の「タイムアウト」を取りましょう。

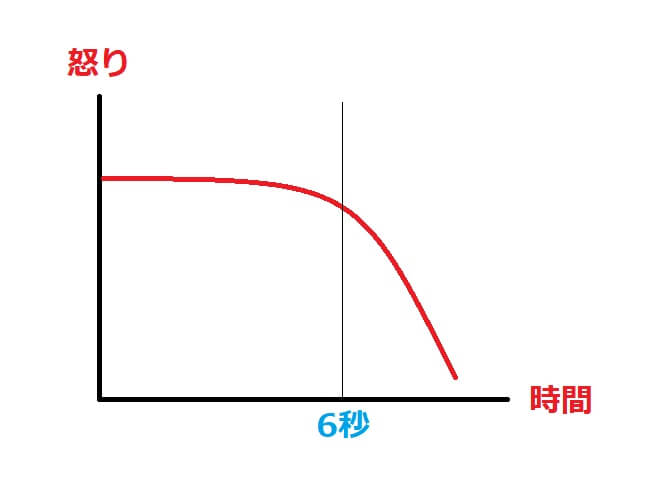

🧠実は、怒りのピークはたったの6秒とも言われています。

脳科学の研究によると、怒りの感情は最初の6秒間が最も強く、その後は徐々に落ち着いていくとされています

(※アンガーマネジメントの第一人者・安藤俊介氏などの解説より)。

この「6秒」をやりすごすことで、衝動的な言動をぐっと減らせるのです。

💡おすすめのクールダウン法:

- 深呼吸をする

- 軽くストレッチ

- 音楽を聴く

- 窓の外を見る

- 好きな香りをかぐ🌿

💡ポイント

✔ 怒りを感じたら、まずは距離を置く

✔ 自分に合ったリラックス方法を見つけておく

✔ 習慣化することで、冷静に対応できる場面が増える

これらを意識することで、怒りの感情に振り回されることが減り、気持ちのコントロールがしやすくなります。

🔷わが家の実例:怒りが爆発しそうな場面で…

ある日、長男が食事中にふざけておもちゃで遊び始め、何度注意しても聞かずにお茶をこぼしました。

イライラがピークに達しそうでしたが、「今怒鳴ったら後悔する」と思い、席を立って窓の外へ。

深呼吸して戻ると、息子が「お茶ふいとくね」と自分から片付け始めて…。

→ 自分の感情を抑えるのではなく、6秒でもいいから距離をとることが、結果的に親子関係を守ることにつながると実感しました。

🔍補足:

- 「怒りのピークは6秒」は、アンガーマネジメント協会や心理学の実践的指導において広く紹介されています

(参考:安藤俊介『怒りに負ける人、怒りを生かす人』など)。

③ 子どもの気持ちを想像する🧸

怒りが少し落ち着いたら、子どもの行動の背景を考えてみましょう。

子どもにも感情があり、その行動には、子どもなりの理由があることを思い出しましょう。

「なぜこの行動をしたのか?」と考えることで、子どもの気持ちに寄り添いやすくなります。

- 「どうしてこうしたんだろう?」

- 「うまく伝えられなかったのかも?」

と想像することで、自然と怒りが和らぎます。

🔷わが家の実例:例えば、子どもが物を壊してしまった場合…

「まだ遊びたかったのかな?」「うまく伝えられなかったのかも?」と考えることで、怒りが和らぎます。

④ 感情を言葉にして外に出す🗣️

「私は今イライラしている」と声に出すだけでもOK!

感情を言語化すると、冷静になりやすくなります。

💬 また、周囲に「今は少し静かにしてほしい」「今は少し休ませて欲しい」と伝えることで、

相手もその気持ちに理解を示してくれるかもしれません。

誤解や衝突も防げるかも!?。

⑤ 視点を変えてポジティブにとらえる🌈

イライラしたときこそ、「ポジティブリフレーミング(視点の切り替え)」を活用!

たとえば…

- 「物を壊した」→「学ぼうとしていたのかも」

- 「ふざける」→「もっと構ってほしいのかな?」

「今この瞬間をどう活かせるか?」に目を向けると、怒りの感情が和らぎ、親子の信頼関係も深まります。

1. ポジティブに解釈する

例1:「子どもが物を壊した」と感じたとき

- 「わざとではなかったのかもしれない」

- 「興味を持って集中していたのかも」

- 「学ぼうとしている証拠かもしれない」

このように考えることで、怒りを和らげることができます。

例2:「子どもの行動が気に障る」と感じたとき

- 「これは子どもとのコミュニケーションのチャンス」

- 「子どもが注意を引こうとしているのかも」

- 「何かを伝えたがっているのでは?」

このように視点を変えると、前向きな気持ちになりやすくなります。

2. 別の視点を意識する

「なぜこの状況がイライラするのか?」と自分に問いかけてみましょう。

そして、次のように考え方を変えてみます。

例:「親として、この場面をどう学びに変えられるか?」

- 子どもにとっての学びの機会と捉える

- どう対応すれば成長につながるかを考える

視点を変えることで、冷静に対応しやすくなります。

3. 成長の機会と捉える

イライラする状況を「親として成長できるチャンス」と考えることで、怒りが軽減されます。

- 「この経験を通じて、より良い対応ができるようになろう」

- 「子どもと向き合うことで、自分も成長できる」

こう意識すると、感情のコントロールがしやすくなります。

4. 「今、この瞬間をどう活かすか?」にフォーカスする

ポジティブリフレーミングのポイントは、「状況を変えようとする」のではなく、「この瞬間をどう活かすか?」を考えることです。

例:子どもがおもちゃを無理に取ろうとしたとき

- 「どうすればこの場面で子どもと心を通わせられるか?」と考える

視点を切り替えることで、感情が落ち着き、より穏やかに子どもと向き合うことができます。

⑥ 状況を文字に書き出して整理する📝

感情が高ぶったとき、頭の中がモヤモヤしたとき、何が起こったのか、どんな状況だったのかを紙に書き出してみましょう。🖊️📓

例えば、子どもが遊んでいる途中で何かを壊してしまった場合、「子どもが壊した」「私が怒った」と事実だけを記録します。

その後、冷静になってから、その状況を見つめ直し、「どう捉え直せるか?」を考えます。

文字にすることで、感情が整理され、冷静な視点を取り戻す手助けになります。

【記録例】

- 子どもが遊び中に壊す

- 自分が怒った

- その後どうなったか?

👉 客観的に見ることで、冷静さを取り戻せます。

⑦ 自分の心を満たす時間を持つ☕️🌿

感情を安定させるには、自分を大切にすることも欠かせません。

日常の中でストレスが溜まっていないかチェックし、感情が爆発する前にリフレッシュできる時間を意識的に確保しましょう。

- お風呂でゆっくり

- 短い時間でもOK!散歩

- お気に入りの音楽を聴く

- ほんの10分の一人時間でもOK!

「自分の心を整えることが、育児に向き合う土台」となります✨

感情のコントロールがしやすくなることで、怒りを感じる頻度も自然と減っていきます。

⑧ 感情的になった後のフォローも大事🤝

感情的になってしまったら、あとで素直に謝ることも大切です。

💬「ごめんね、怒っちゃったけどあなたを否定したかったわけじゃないよ」

と伝えることで、親子間で誤解が生じることを防ぎます。

さらに、

「今度はどうすればよかったかな?」

と一緒に話し合うことで、次の成長へとつながります🌱

✅ 育児イライラ対策 まとめチェックリスト📋

| 状況 | 対策 |

|---|---|

| 怒りを感じたら | 自分の感情に気づいて受け入れる |

| 感情が高ぶったら | 一旦その場を離れてクールダウン |

| 子どもが言うことを聞かないとき | 子どもの気持ちや背景を想像する |

| 感情が整理できないとき | 言葉に出す or 書き出す |

| 余裕がないとき | 自分をリセットする時間を作る |

📌こんな時どうする?ミニフローチャート

▼イライラしてきた…どうする?

→その場を離れられる?YES▶深呼吸・クールダウン

NO▶言葉で「イライラしてる」と伝える

▼怒ってしまった…どうする?

→謝れてる?YES▶次の対策を話し合おう

NO▶「ごめんね」の一言から

💡まとめ:怒りは「悪」じゃない。大切なのはその後の対応!

育児でイライラするのは、誰にでもあること。

でも、その感情に気づき、受け入れ、少しだけ工夫することで、親子関係は驚くほどスムーズになります🌷

🌸少しでも心が軽くなりますように。

読者の皆さんの「イライラとの上手な付き合い方」のヒントになれば嬉しいです✨

✅ 今すぐできる! 育児イライラ対策 まとめ

- 怒りを受け入れる:

「私は今イライラしている」と自覚するだけでも効果あり! - いったん距離を置く:

深呼吸やその場を離れることで冷静さを取り戻す - 子どもの気持ちを想像する:

怒る前に「なぜこの行動をしたのか?」を考え、寄り添う

🔹 行動ポイント

- 育児中の怒りの背景には「期待」と「不安」がある

- 「怒りを受け入れる」「距離を置く」「子どもの気持ちを考える」ことで対処

- 無理せず少しずつ実践し、親子のコミュニケーションを改善する

3. アンガーマネージメントの長期的な効果

アンガーマネジメントを続けることで、少しずつ感情と向き合う余裕が生まれ、子どもとの関係もより穏やかになっていきます。

怒りの感情を適切にコントロールできるようになると、子どもに対する接し方が変わり、結果として家庭全体の雰囲気もリラックスしたものになっていきます。

育児中は、感情が高ぶる瞬間がどうしてもあります。

でも、それを「ゼロ」にするのではなく、「少しずつ減らす」ことが大切です。

そうした積み重ねが、親自身の自信につながり、子どもとの関係にも良い影響を与えます。

アンガーマネジメントは、一度に完璧にできるものではありません。

日々の小さな実践が、少しずつ確実に育児のストレスを軽減し、親子の関係をより良くしてくれるはずです。

4. よくある質問

アンガーマネジメントとは?

怒りをコントロールし、冷静に対応するための技術です。

育児でイライラしないためには?

深呼吸、ジャーナリング、リラックス法を取り入れると効果的。

怒りをコントロールするための簡単な方法は?

6秒ルール(怒りを感じたら6秒待つ)、数を数える、短い散歩。

子どもが言うことを聞かないとき、どう対応すればいい?

「なぜやらないの?」ではなく、「今、どんな気持ち?」と聞くとスムーズ。

育児ストレスを減らすために親ができることは?

自分の時間を確保する、サポートを頼る、完璧を求めない。

兄弟喧嘩でイライラしたときの対処法は?

感情的に叱らず、それぞれの気持ちを聞く時間を作る。

怒りを子どもにぶつけた後にどうフォローすればいい?

「ママもイライラしてごめんね」と謝り、次回の対策を話す。

パートナーにもイライラしてしまう場合は?

感情的にならず、「私はこう感じる」と伝えるIメッセージを活用。

イライラしない親になるための習慣は?

朝に瞑想する、子どもとスキンシップを取る、笑う時間を増やす。

アンガーマネジメントは何歳からでも身につけられる?

大人も子どもも学べる!年齢を問わず、習慣化が大切。

まとめ

🌟育児におけるアンガーマネジメントは、怒りを抑え込むことではなく、

その奥にある気持ちに気づいてあげることが大切です。

🧘♀️💭「なぜイライラしているのか?」と自分に問いかけたり、

深呼吸やタイムアウトで一度距離を取ることで、冷静さを取り戻せることもあります。

💬親が感情と上手に付き合えるようになると、子どもへの接し方も変わり、

🏠家庭全体の雰囲気も自然と穏やかに。

🔸こんなときはどうする?育児中のアンガーマネジメント チェックリスト

| 状況 | チェックポイント | 対応策 |

|---|---|---|

| 子どもが話を聞いてくれない | 「私、今疲れてる?」と内省 | 深呼吸&5秒ルールでクールダウン |

| 毎朝バタバタでイライラ | 子どものペースに寄り添えてる? | 早めに準備スタート&声かけ工夫 |

| 何度も同じことで怒ってしまう | 子どもに期待しすぎてない? | 行動を細かく区切って伝える |

💡次回予告

🔗「発達障害の子育てで疲れたあなたへ|親のストレスを減らすメンタルケア習慣10選」

「リラックスする時間なんてない!」というママ・パパにこそ読んでほしい、簡単・具体的なストレス対策をお届けします。

お楽しみに♪