はじめに

子どもが感情を爆発させたとき、どう接したらいいの?

そんなふうに戸惑った経験はありませんか?

怒り・不安・混乱…。

子どもはまだ自分の感情をうまく言葉にできず、どう処理していいのか分からないことが多いものです。

我が家の4歳の息子も、悔しくて泣き叫んだり、気持ちのやり場がなく手が出てしまったり…。

親としてどう関わるべきか、毎回が試行錯誤でした。

🌈でも、少しずつ分かってきたことがあります。

それは、「感情は抑えるものではなく、理解して一緒に乗り越えるもの」だということ。

この記事では、

- ✅ 感情コントロールの基礎を育てる5つのステップ

- ✅ 親子で楽しく取り組める23のアクティビティ

をご紹介します🎵

すぐに完璧を目指す必要はありません。

目次

- 子どもの感情の爆発とは?

理解と対処法 - 感情の爆発を引き起こす原因

- 子どもの怒り・不安のサインとは?

見逃さないポイント - 子どもの怒り・不安を乗り越えるためのステップと対処法

- 深呼吸でクールダウンさせる

- 「感情」を言葉で表現させる

- 安全な場所でのタイムアウト

- 行動をリフレーミングする

(視点を変えて再評価する)

- 怒りや不安を乗り越えるための家庭でできるアクティビティ23

- よくある質問

- まとめ

1. 【ステップ1】子どもの「感情の爆発」とは?その意味と向き合い方

「いきなり泣き出した…」「怒って物を投げた…」

そんな子どもの「感情の爆発」に、戸惑った経験はありませんか?💥

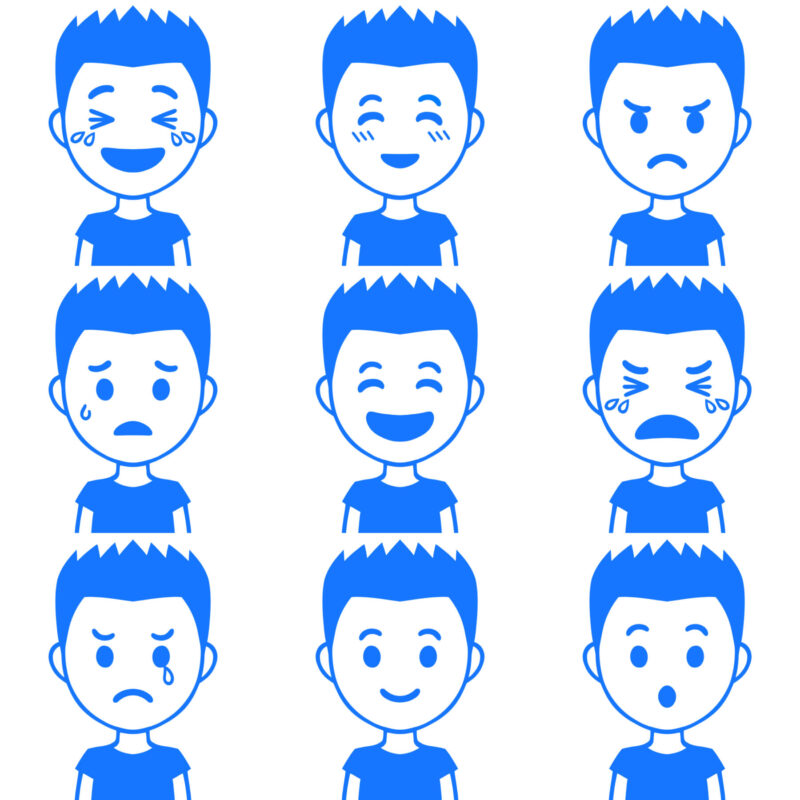

感情の爆発とは、怒り・不安・悲しみなどの強い気持ちがあふれ出し、泣く・怒鳴る・叩くなどの行動として現れることを指します。

とくに幼児期の子どもは、まだ感情と言葉を結びつける力や自己制御力が未発達。

だからこそ、自分の気持ちをどう表現したらよいかわからず、爆発的な反応につながりやすいのです。

🧠感情コントロールは「まね・経験・ことば」で育つ

1〜2歳ごろの子どもは、絵本の登場人物の表情をまねしたり、大人とのやりとりを通じて感情を経験したりしながら、「ことば」で感情を表現する力を身につけていきます。

- 参考論文:「絵本読み場面における1歳児の情動の表出と理解」古屋喜美代ほか(2000)

- 絵本を読むときの子どもの様子から、感情理解の育ちを観察した研究です。

- URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjdp/11/1/11_KJ00003367753/_article/-char/ja

2. 【ステップ2】感情の爆発を引き起こす主な3つの原因

感情が爆発する背景には、必ずきっかけやストレスがあります。

以下に、日常でよく見られる原因をまとめました。

🔸1. 疲労・空腹・体調不良

- お昼寝不足やお腹が空いた状態では、子どもは感情をコントロールしづらくなります。

- 「いつもより些細なことで泣く・怒る」なら、まずは休息や食事を見直して。

🔸2. 環境の変化・予定の変更

- 急なスケジュール変更やお出かけ、先生の交代など、予測できない出来事が不安を呼び、パニックにつながることも。

🔸3. ストレス・不安の蓄積

- 幼稚園や家庭でのプレッシャー、きょうだいや友達とのトラブルなどが、目に見えない不安を増幅させてしまいます。

3. 【ステップ3】怒りや不安の「前ぶれ」を見逃さない!サインをチェック

感情の爆発には、前兆=サインがあります。

これを見逃さずキャッチすることで、事前にフォローできる可能性が高まります👀✨

🔸よくある前兆サイン5選

| サインの種類 | 具体例 |

|---|---|

| ①体の緊張 | 肩をすくめる、手をギュッと握る、足をバタバタさせる |

| ②表情の変化 | 眉をひそめる、目が泳ぐ、表情がこわばる |

| ③口調の変化 | 無言になる、早口になる、乱暴な言い方になる |

| ④行動の変化 | おもちゃを放り投げる、落ち着きがなくなる |

| ⑤繰り返しの行動 | 同じ言葉を繰り返す、うろうろ歩き回るなど |

これらの変化が見られたら、すぐに声をかけたり、安心できる環境に移動したりして、爆発を未然に防ぎましょう。

4. 子どもの怒り・不安を乗り越える5つのステップと対処法

【家庭でできる感情コントロール支援】✨

子どもが怒りや不安に飲み込まれると、親も戸惑い、どう関わればよいか悩みますよね。

ここでは、感情が爆発する前後にできる対処法と、親子で取り組める支援ステップを5つご紹介します。

① 深呼吸でクールダウンさせる 🌬️

感情が爆発しそうなとき、まずは子どもに深呼吸を促すことが効果的です。

怒りや不安が高まったときに、まず取り入れたい即効性のある方法です。

✅ 深呼吸の効果に関する研究

深呼吸は副交感神経を活性化し、心拍数を落ち着ける効果があるとされています。

自律神経のバランスを整えることで、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を抑える効果があるとされています。

✅ 実践例

- 「大きく息を吸って、ふーっと吐き出そう」と親子で一緒にやってみる

- 普段から練習し、習慣化させておく

- この「深呼吸法」を日常的に練習しておくと、緊張や怒りのピーク時に自ら実行できるようになります。

🎓 研究出典:

2. 感情を言葉や遊びで表現させる 🗣️🧸

子どもが怒りや不安を感じたとき、その感情を言葉で表現させることが重要です。

「怒っている」「悲しい」など、感情に名前をつけることで落ち着きを取り戻します。

✅ 要約

言語化することで脳の前頭前野が働き、感情の整理に役立ちます。

✅ 実践例

- 「今、どんな気持ち?」「何がイヤだった?」と優しく問いかける

- 恐竜やぬいぐるみを使って「この子が怒ってるのかな?」と代弁する

🧸「気持ちをおもちゃで代弁する」

怒りや不安を感じたとき、好きなおもちゃやキャラクター人形を使って感情を表現してもらいましょう。

例えば、「恐竜が怒っているみたいだね」と声をかけると、子どもは自分の気持ちを第三者視点で表現しやすくなります。

感情を外に出すことで、落ち着くきっかけを作ることができます。

3. タイムアウトで安全に落ち着く時間をつくる 🪑

〜感情の爆発を未然に防ぐ「静かな避難場所」〜

怒りやパニックの渦中では、場所や刺激を変えることで気持ちが落ち着きやすくなります。

そんなときに有効なのが、「タイムアウト(Time-out)」という感情をクールダウンさせる方法です。

✅ 要約:タイムアウトとは?

タイムアウトは決して「罰」ではなく、

👉 子どもが心を落ち着けるための「静かな時間と空間」を与える支援法です。

怒りや不安がピークに達する前に、刺激の少ない安全な場所へ移動することで、子どもは自分の感情を客観的に見直しやすくなります。

✅実践アイデア:すぐにできる工夫

以下の方法を日常の中で取り入れてみましょう👇

- 🧺 お気に入りの場所をつくる

クッションコーナー、ポップアップテント、静かな絵本コーナーなどを用意。

「ここに来ると安心できる」場所をつくることで、子どもは自ら落ち着く術を身につけます。 - 🗣「怒ってもいいよ。でもここで気持ちを休ませようね」と伝える

怒りや不安を否定せず、感情に寄り添った声かけを心がけましょう。

そのうえで「落ち着くための場所へ行くこと」を提案すると、子どもも受け入れやすくなります。 - 🕰 タイムは短く、強制しすぎず

目安は年齢×1分程度(4歳なら4分)を上限に。

無理やり座らせるのではなく、「今は気持ちを休ませる時間だよ」と穏やかに促すのがコツです。

📚 関連研究情報(出典)

タイムアウトは適切に行えば感情のセルフコントロール力を高めるという報告があります。

- 日本感情心理学会|J-STAGE

- 国立情報学研究所CiNii

📌 ポイントまとめ

- タイムアウトは「罰」ではなく「自己調整の練習時間」

- 静かな空間と肯定的な声かけで、自ら気持ちを切り替える力を育てる

- 継続することで、「怒っても大丈夫。でもどう落ち着くか」が自然と身につく

4. 行動をリフレーミング(視点を変えて再評価)する 🔁

〜見方を変えるだけで、気持ちは変わる〜

怒りや不安がこみ上げる瞬間、出来事を少し違う角度から見直すことで、子どもの感情は大きく変わります。

「リフレーミング」とは、起きたことを別の視点でとらえ直すこと。

これにより、子どもは自分の気持ちを冷静に見つめ直すきっかけを持てるようになります。

✅ 要約:リフレーミングとは?

リフレーミングは、ネガティブに見える出来事や感情を、ポジティブな学びに変える視点の転換法です。

「自分の感情に気づき、整理する力」を育てるうえで、とても有効なアプローチです。

✅ 実践アイデア:こんな声かけが効果的

🎈 子どもの行動を肯定的に言い換える

例:「◯◯くんが貸してくれなかったのは、自分も大切にしたかったんだね」

→ 相手を否定せず、子どもの受けた印象に共感を添えて視点を変える。

🎨 感情を「色」で表現する遊びを取り入れる

例:「怒りの気持ち、赤かな?青かな?」🟥🟦

→ 色を使うことで、子どもは自分の感情を客観的に捉える練習ができます。

🧊「氷の魔法」でクールダウン

例:「氷になった気持ちで、ちょっと冷やしてみようね」

→ 気持ちが高ぶるときに冷却のイメージでクールダウンを促す。遊び感覚で楽しく取り入れられます。

📌 リフレーミングのポイントまとめ

- 感情の渦に巻き込まれそうなときこそ、「別の見方」を伝えるチャンス

- 親の声かけ一つで、怒りが学びに変わる

- 色やイメージを使うことで、子どもも楽しく自己理解できる

📝 ちょっとしたコツ

「なぜ怒っているの?」と問い詰めるのではなく、

「どんな色の気持ちだった?」と感情を表現しやすい言葉で寄り添うことが大切です。

5. 感情の爆発を予防するには?事前の「ルール設定」がカギ🔑

〜子どもが安心して感情を整理できる環境づくり〜

子どもが怒りや不安を爆発させる前に、「どう行動すればいいか」を一緒に話し合っておくことがとても大切です。

あらかじめルールを決めておけば、感情が高ぶった時でも冷静に対処しやすくなります。

✅ 要約

- 事前に行動ルールを共有しておくことで、感情の爆発を予防できる。

- 子どもが自分で気持ちを切り替える力を育てるサポートにもなる。

📘 ルールを決めておくと、怒りに振り回されにくくなる

感情が爆発してからでは遅い場面も。事前に「こうなったときは、こうする」と決めておくことで、安心感と行動の予測性が生まれます。

例:

- 「おもちゃを取られたら、手を出さずに『ママに教える』」

- 「順番を抜かされたときは、『言葉で伝える』」

📌子どもが納得する形で話し合い、一緒にルールを作ると◎

🎯 「リセットブレイク」を取り入れる

怒りや不安を感じ始めたときに使える、気持ちを切り替える合図や行動を決めておきます。

おすすめのリセットブレイク例:

- 手をパチンと叩く👏

- 深呼吸を3回する🌬️

- その場で背伸びをする🧍♂️🧍♀️

- 好きな音楽を流す🎶

- 親子で「リセットブレイク!」と声に出す🎤

💡 「何かあったらこれをする!」と明確に決めておくことで、行動のスイッチが入りやすくなります。

🗣️「ストップ!」の練習で怒りにブレーキをかける

怒りのスイッチが入りそうになった瞬間に、自分で「ストップ!」と声を出す練習を繰り返しましょう。

ステップ:

- 親が先に見本を見せる

例:「ママもちょっとイライラしたから『ストップ!』って言ってみたよ」 - 一緒に声に出して練習

- 日常の中で実際に使ってみる

🧠「怒ってもいい。でも、まずは止まってみる」という体験を通して、自己コントロール力が育ちます。

✅ ポイントまとめ

- 子どもが冷静さを取り戻せる「きっかけ」を用意する

- 親がまず実践して見せることが成功のカギ🔑

- ルールは一方的でなく、対話的に決めることが重要

🌱 一言メッセージ

「怒らない子ども」に育てるのではなく、

「怒っても、自分で気持ちを整えられる子ども」を育てる。

その第一歩は、親が感情を受け止め、ルールと安心を用意することです✨

🏠 家庭でできる23のアクティビティ

次のセクションでは、実際に怒り・不安を乗り越えるための家庭でのアクティビティを23個紹介しています👇

子どもが「楽しい」「安心する」と感じる体験を通じて、感情との付き合い方を自然に身につけていきましょう。

🧩 関連研究・参考情報

感情調整は「親の関わり」や「育つ環境」で育まれる

感情をうまくコントロールする力(感情調整スキル)は、幼児期からの親の関わり方や育つ環境が大きく影響することが研究でわかっています。

- 参考論文:「表情抑制・情動理解・表情表出巧緻度の関係」山本信(2020)

- 幼児期に、感情を抑えたり表現したりする力がどう育つかを調べた研究です。

- URL: https://doi.org/10.11201/jjdp.31.213

5. 【保存版】怒りや不安を整える!

子どもの感情コントロールに効く家庭アクティビティ23選

子どもが「癇癪(かんしゃく)を起こす」「すぐ怒る」「感情のコントロールが難しい」…そんな時、親としてどう関わればいいか悩むこと、ありますよね。

実は、家庭でも取り組める「感情を整えるアクティビティ」がたくさんあります。

✅ この記事では以下の方に向けてまとめました:

- 子どもの怒り・不安・感情爆発が気になる

- 自宅でできる感情支援を知りたい

- 療育の一環として取り入れたい

- 親子の時間に楽しく実践したい

子どもの感情コントロールを育む家庭アクティビティとは?

感情は言葉だけで理解するのが難しいもの。

特に発達の段階にある子どもは、「怒っている理由」すら分からないこともあります。

そんな時に効果的なのが、感情を「遊び」や「体験」と結びつけるアクティビティです。

【感情別】家庭でできる感情コントロールアクティビティ23選

子どもの「怒り」「不安」「悲しみ」をやさしく整える方法

子どもが感情をコントロールできず、突然泣いたり怒ったりすることはよくあります。

ですが、家庭でできるちょっとした工夫で、子ども自身が「気持ちの整理」を学ぶことができます。

ここでは、感情別に実践しやすい感情コントロールアクティビティ23選をご紹介します。

家庭療育にもぴったりです!

🎴1. 感情カードゲーム|気持ちの言語化を育てる

怒り・悲しみ・喜びなどが描かれたカードを使い、

「今の気持ちはどれ?」と問いかけることで、子どもが感情を言葉で表現する力を育てます。

楽しみながら感情の識別・共有の練習ができます。

🥎2. ストレスボールで気持ちを発散

ストレスボールを使って、怒りや不安を物理的に発散する方法を学ばせます。

ストレスボールをぎゅっと握って、ゆっくり離す。

手の感覚を使って怒りや不安を発散する方法です。

2〜3分でも効果あり!

怒りや緊張が和らぎます。

何度でも繰り返せる簡単アクティビティ。

「怒ってもいいんだよ」と伝えながら取り組むと、安心感にもつながります。

🧘♀️3. 簡単マインドフルネス|「今ここ」に集中する呼吸法。

短い時間でもOK。

簡単な瞑想や深呼吸を習慣にすることで、子どもが心の平穏を取り戻しやすくなります。

寝る前のルーティンにも◎

親子で一緒に「吸って、吐いて…」と呼吸に意識を向けてみてください。

🎈4. 風船呼吸法|遊び感覚で深呼吸の練習

「風船を膨らませるみたいに、ゆっくり吸って〜、ふぅーっと吐いて〜」

3回ほど繰り返すことで、緊張がやわらぎ、自然と呼吸も整います。

実際に風船を使って遊びながら取り組むのも◎

🖼️5. 感情ボード|怒りを「描いて」手放す

大きな紙やホワイトボードに、怒っている気持ちを絵で表現するアートセラピー。

自由に線を引いたり、グシャグシャに描いたりするだけでもOK!

感情を外に出すことで、心がスッキリします。

3分集中するだけでも効果大。

📓6. 感情日記(小学生〜)|書くことで気持ちを整理

その日の気持ちを「一言」で書く感情日記。

「今日は〇〇で嬉しかった」「〇〇がイヤだった」など、気持ちを見える化する習慣がつきます。

感情の変化に気づきやすくなり、自己理解にもつながります。

🖍️7. 気持ちの色ぬり|色で感情を表す練習

色とりどりのクレヨンや色鉛筆で、今感じている気持ちを色で表現します。

例えば、赤=怒り、青=悲しみ、黄色=嬉しい…など。

色と感情を結びつけて視覚化すると、気持ちが理解しやすくなります。

ぬり終えたあとに「どんな気持ちだった?」と一緒に話し合うと、気持ちの整理にも役立ちます。

🧊8. 氷の手遊び|冷たさに集中して気持ちをクールダウン

氷を手のひらに乗せ、少しずつ溶かす感覚に集中…。

冷たさに集中することで怒りもクールダウン!

短い時間で取り組め、気持ちが切り替わりやすくなるため、興奮している時にも効果的です。

パニックになりそうな場面にも◎

🤗9. フィジカル・ハグ(ハグ療法)|安心感を育む「ギュー」の力

親子でのハグは、心を落ち着かせるシンプルで効果的な方法。

少し強めのハグで、安心感や一体感を得られます。

寝る前や不安なときに、1〜2分ほどハグしてみましょう。

「ギューってすると安心するね」と声をかけながら行うのもおすすめです。

🫙10. キラキラボトル・サウンドジャー|視覚と音で心を落ち着ける道具

視覚と聴覚からリラックス効果!

小さなボトルに水・ラメ・ビーズなどを入れて作る「キラキラボトル」や、

音が鳴る「サウンドジャー」は、感情が高ぶったときのクールダウンに最適です。

ゆっくり振って中を眺めるだけで、気持ちがスーッと落ち着きます。

「落ち着くまで見ててね」と一緒に眺めるのも◎。

この視覚効果と静かな音が、集中力を引き出し、気持ちのコントロールを助けてくれます。

💃11. 怒りのダンス|音楽にのせて感情を発散する方法

好きな音楽で踊って感情を解放!

動きで怒りや不安を外に出す方法です。

感情が爆発しそうなときは、好きな曲をかけて全力で踊ってみましょう。

たった数分でも、動きによって気持ちが軽くなり、リセットしやすくなります。

「怒りで踊っちゃおう!」と声をかけると、楽しみながらエネルギー発散できます。

🧸12. ぬいぐるみセラピー|お気に入りと気持ちを共有する練習

ぬいぐるみは、子どもの「心の代弁者」。

お気に入りのぬいぐるみに、今日の気持ちを話しかけたり、「今日はどんな気分?」と聞いてみたり。

言葉にするのが難しい感情も、ぬいぐるみ相手だとスムーズに表現しやすくなります。

🐇13. ストンプ・ジャンプ|ジャンプでイライラを外に出す

ジャンプで怒りを足から解放!

怒りやイライラを感じた時に、体を使ってその気持ちを外に出す遊びです。

「5回ジャンプしよう!」「カウントしながらやってみよう」と、ゲーム感覚で楽しく取り組めます。

😡14. 感情シール|「今の気持ち」を見える化する習慣

その日の気持ちを「顔マークシール」で見える化。

視覚で感情を振り返る習慣作りに。

喜び・悲しみ・怒り・不安など、さまざまな感情をシールで選んで貼るだけ。

「今日はどの気持ちだったかな?」「今日はどのシールにする?」と振り返る習慣をつけることで、

感情の理解と自己理解が育ちます

🌸15. フラワーブレス|お花の香りを想像して深呼吸

「お花の香りをかぐように」深呼吸。

子どもが呼吸に意識を向けやすくするために、

「大好きなお花の匂いをかいでみて」と声をかけながら、大きく吸ってゆっくり吐く練習をします。

イメージを活用することで、呼吸が楽しくなり、自然と心が整います。

🦸16. スーパーヒーローポーズ|姿勢から気持ちを切り替える力を育てる

姿勢から「心」を強くする!

感情が揺らいだときに自信を取り戻せるポーズとして、

両足を広げ、胸を張って堂々と立つ「スーパーヒーローポーズ」をとる練習をします。

「できる!」という気持ちを取り戻しやすくなります。

このポーズは、自信と安心感を引き出す効果があり、落ち着いた気持ちで向き合うサポートになります。

10秒ほどポーズを保つと、気持ちが変わるのを感じられるかもしれません。

🫧17. マジック・バブル|気持ちを泡に乗せてふわっと手放す練習

想像の「バブル(泡)」を使って、心のモヤモヤをそっと手放す、子ども向けの感情コントロール遊びです。

「悲しい気持ちや怒りをバブルに乗せて空へ飛ばそう」とイメージしながら、

ゆっくり息を吐き出し、「泡」を作るような動作をします。

手で泡を作るしぐさを加えると、より楽しく、イメージしやすくなります🫧

このバブルイメージ法は、子どもが自分の気持ちを客観的にとらえ、心をリセットしやすくなる効果があります。

親子で一緒に行うことで、遊び感覚で楽しく取り組め、感情コントロールを自然と身につけやすくなります。

✊🖐️18. しっかりグーパー|手のリズムで気持ちを落ち着ける方法

「グー!」「パー!」の動作を使って、緊張やイライラをほぐす簡単アクティビティ。

手をギュッと握ったりパッと開いたりを繰り返すことで、体の緊張がゆるみ、心も落ち着きやすくなります。

感情が高ぶっている時には、「しっかりグー! 大きくパー!」と声に出しながら、ゆっくり繰り返すのがコツ。

リズムに集中することで、自然と落ち着きを取り戻せます。

🎈19. ふうせんダンス|集中とリフレッシュを同時に楽しむ

風船を落とさないように踊ってみよう!

集中&リフレッシュに最適。

風船を相手に落とさないように踊るように動くゲームです。

風船に意識を集中することで、不安やイライラなどの感情から意識をそらしやすくなり、

感情の切り替えがしやすくなります。

軽くジャンプしたり回ったりしながら風船をキャッチするうちに、

自然と笑顔がこぼれ、気分もリフレッシュされます🎈

⏳20. カラフル砂時計|視覚と呼吸で心を落ち着ける

視覚刺激×深呼吸で落ち着きを取り戻す

視覚的にリラックス効果を得られるアイテムとして「砂時計」はとてもおすすめです。

ゆっくり落ちていく砂を見つめながら深呼吸をすることで、気持ちが自然と静まっていきます。

「全部落ちるまで、ゆっくり呼吸してみようね」と声をかけると、子どもも集中しやすくなります。

砂時計は「時間の感覚」や「待つ力」の育成にもつながる優れたツールです。

📓21. 手作り感情ジャーナル|気持ちを記録して「自分」を知る練習

ノートにその日の気持ちをイラストやシールで表す「感情ジャーナル」は、自己理解と感情表現の力を育てるツールです。

1日1ページ、「うれしい」「かなしい」などの感情シールを貼ったり、好きな絵を描いたりして、自分の気持ちを振り返ります。

「今日はどんな気持ちだった?」と問いかけながら一緒に記録することで、子どもは少しずつ自分の感情に気づけるようになります。

🍵22. タイムアウトブース|「ひとりで落ち着ける」安心空間を作る

部屋の一角に「クールダウンスペース(落ち着くコーナー)」を設置。

クッション・お気に入りの絵本・ぬいぐるみなどを置き、感情が高ぶった時に「安心してひとりになれる場所」を用意します。

子どもが怒りや悲しみを感じた時に、そこで数分間リラックスできるようにすることで、感情を自分で切り替える方法を身につけられます。

屋内用の小さなテントやボールプールを使えば、秘密基地のような空間になり、感覚過敏のあるお子さんにもぴったりです。

「ここに来たら落ち着ける」という安心体験が、感情の自己調整を支えます。

🎧23. 音楽でリラックス|耳から整える感情コントロール

静かな音楽や自然音は、感情の高ぶりを和らげる優しいサポートになります。

小鳥のさえずり、波の音、ピアノのメロディなど、子どもが心地よいと感じる音を選んで一緒に聴いてみましょう🎧

「音に耳をすませてみよう」と声をかければ、音に意識が向き、気持ちが落ち着きやすくなります。

夜のリラックスタイムや、癇癪が起きた後のクールダウンにも最適です。

感情コントロール支援は「日々の繰り返し」がカギ!

これらのアクティビティは、一度で劇的に変化が出るものではありません。

でも、子どもが「自分の気持ちと向き合う練習」を毎日の中で繰り返していくことで、自己調整力が育っていきます。

🔑 「どうして怒っちゃったのかな?」と一緒に考えられる関係性づくりがいちばんの支援です。

6. よくある質問

子どもがすぐに怒るのは発達に問題があるのでしょうか?

すぐに怒ること自体は発達の一環です。

しかし、日常生活に支障が出るほど頻繁な場合は、専門家に相談することをおすすめします。怒ったときにタイムアウトを実施するのは正しいですか?

はい。ただし、長時間の隔離は逆効果です。

安全な場所で数分間落ち着かせることが大切です。感情の爆発を予防するためにできることは?

事前にルールを決めたり、子どもがストレスを発散できる活動(運動や遊び)を取り入れることが有効です。

子どもが怒ったときにしてはいけない対応は?

感情を否定する、叱る、無視することは避けましょう。

共感しながら落ち着く手助けをすることが大切です。兄弟げんかで怒ったとき、親はどう対応すべき?

まずは両者の気持ちを聞き、それぞれが冷静になれるよう促します。

勝ち負けではなく、解決策を一緒に考えることが重要です。不安が強い子どもにはどう対応すればいい?

予測可能なスケジュールを作り、安心できる環境を整えることが大切です。

深呼吸や「気持ちを色で表す」方法も有効です。どのくらいの頻度で感情コントロールの練習をすべき?

毎日のルーチンの中で少しずつ取り入れるのが理想的です。

寝る前や朝の時間を活用すると習慣化しやすいです。子どもが怒って物を投げたり叩いたりしたらどうする?

まずは落ち着かせ、その後「他の方法で気持ちを表現する」手段を教えましょう。

リセットブレイクや深呼吸を一緒に練習すると効果的です。子どもが感情を表に出すのを怖がる場合は?

安心して感情を話せる環境を作り、「気持ちを話すと楽になる」経験を積ませましょう。

絵やおもちゃを使った方法も有効です。怒りっぽい性格は治るのでしょうか?

怒りやすさは個人差がありますが、適切な対応を学ぶことでコントロールできるようになります。

日常的な練習と親の関わりが重要です。

まとめ

子どもが怒りや不安と向き合い、自分の感情を少しずつコントロールできるようになること。

それは、親子の信頼関係と日々の丁寧な関わりの中で育っていきます🌱

最初はうまくいかないこともあるかもしれません。

でも、毎日の積み重ねがやがて「できた!」の自信につながります。

🧒我が家の息子も、以前は感情が高ぶると手が出てしまっていましたが、最近では自ら別の部屋でクールダウンし、落ち着いてから戻ってこられるようになりました。

これは、本当に小さな一歩。でも、とても大きな成長です✨

📌今回ご紹介した

- 感情を育てる5つのサポート法

- 実践しやすい23のアクティビティ

を、ぜひご家庭で取り入れてみてください。

親が焦らず、子どものペースを大切にすることで、親子で一緒に成長していけます🍀

📖関連記事もおすすめ!👇

✅ 子どもの感情のコントロールを助けるおすすめの方法5選

✅ 子どものストレスを和らげる方法

✅子どもが自分の感情を理解しコントロールするためのツールとテクニック

✅ 子どもと一緒にリラックスするための「おやつタイム」

🎯次回予告

「💗【体験談あり】感情カードで子どもの気持ちを育てる方法と効果」について解説予定です。

次回もぜひご覧くださいね!