はじめに

家庭でできる空間認知トレーニングを知りたい方へ

空間認知能力は、「見る・動く・学ぶ」すべての土台となる大切な力です。

特に発達が気になるお子さんにとっては、遊びの中にこそ伸びるチャンスが隠れています。

我が家の4歳の息子も、最初はボールの位置がつかめなかったり、物を目で追うのが苦手でした。

でも、家庭でできる視覚トレーニングを少しずつ取り入れていく中で、

今では「ボールキャッチできたよ!」と笑顔で話してくれるようになりました😊

この記事では、前回ご紹介した

📌【家庭で簡単】空間認知を育てる6つの遊び|発達が気になる子にも◎

の内容をふまえ、

✅ 実際にどうやって取り組むの?

✅ どんな工夫をすれば、子どもが楽しめる?

といった視点から、家庭で実践しやすいトレーニング方法を詳しくご紹介します。

💡 この記事でわかること

・空間認知能力を育てる6つの遊び

・子どもが楽しめる工夫と、わが家の実践エピソード

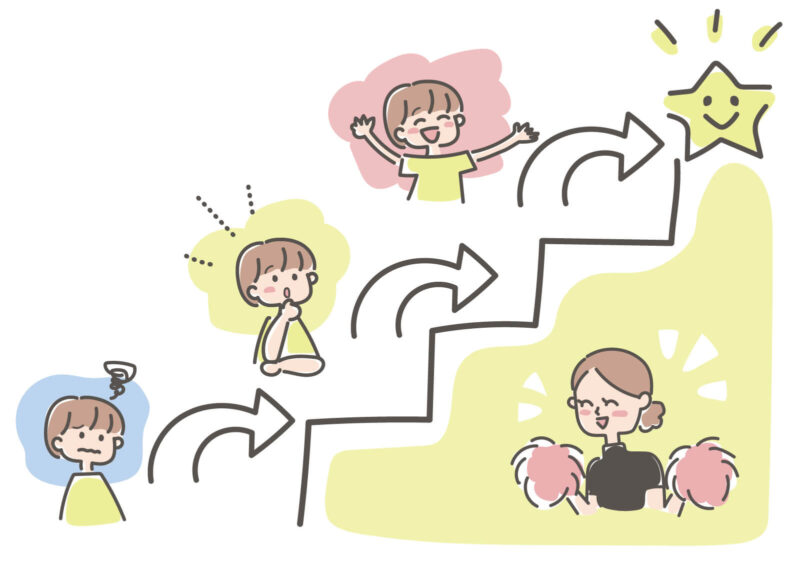

遊びながら「できた!」を積み重ねていくことで、子どもの自信と発達をぐんぐんサポートできます。

親子で一緒に楽しみながら、「見る力・動く力」を育てていきましょう✨

目次

- 【家庭でできる】ビジョントレーニング|見る力・空間認知力を育てる

- 親子でできるボール遊び|距離感・手と目の協応を育てる

- ジャグリングで空間認知&集中力UP|遊びながら楽しく脳トレ

- 間違い探しで視覚支援|空間認知と集中力を伸ばす遊び

- 色判断ゲームで視覚認知を鍛える|家庭でできる発達支援遊び

- 点描写トレーニングで手と目の連動を育てる

- よくある質問

- まとめ

1. ビジョントレーニング(注視・追視)👀|「見る力」を育てる家庭療育

👪 わが家の実践エピソード

まず家庭で取り入れたのが「目のトレーニング」でした。

息子(4歳)は、注意がそれやすく、じっと見続けるのが苦手。

そこで最初は、ペンライトを使って「追視」からスタートしました。

「キラキラだよ〜」と声をかけると、楽しそうに光を目で追えるように!

慣れてきた頃には、おもちゃを左右に動かしたり、壁のポスターとカードを交互に見せたりすることで、少しずつ「見る力」が育ってきました。

🔍 ビジョントレーニングとは?

ビジョントレーニングは、視線のコントロールや視覚処理の力を育てる方法で、特に発達が気になる子どもに効果的です。

ここでは「注視」と「追視」に分けて、それぞれのやり方をご紹介します。

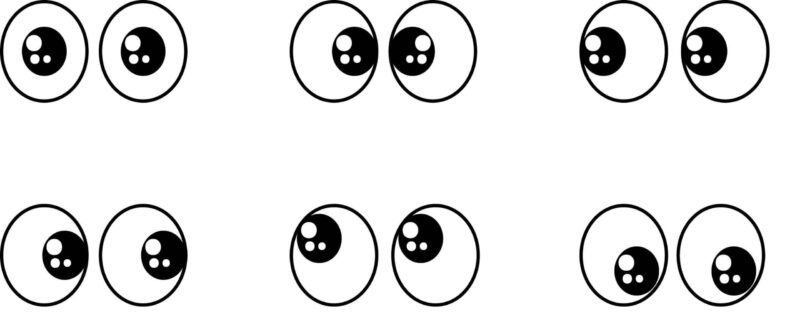

🔹注視トレーニング(じっと見る力)

注視とは、「ある一点をしっかり見続ける力」。集中力や視覚処理の土台になります。

✅ 固定注視

・紙やホワイトボードに小さな●や★を描き、それをじっと見つめる

・5秒から始めて、慣れたら10秒→15秒と少しずつ時間を延ばす

・背景や色を変えて、飽きずに続けやすく工夫しましょう

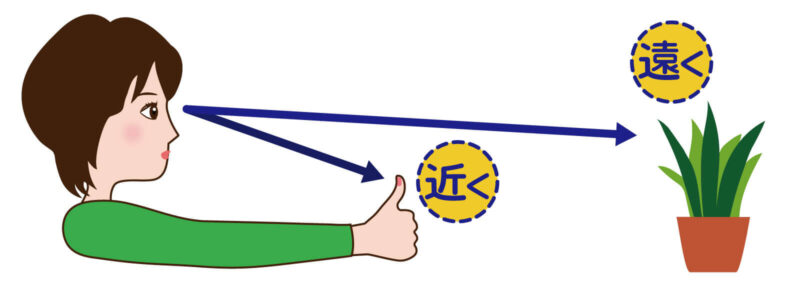

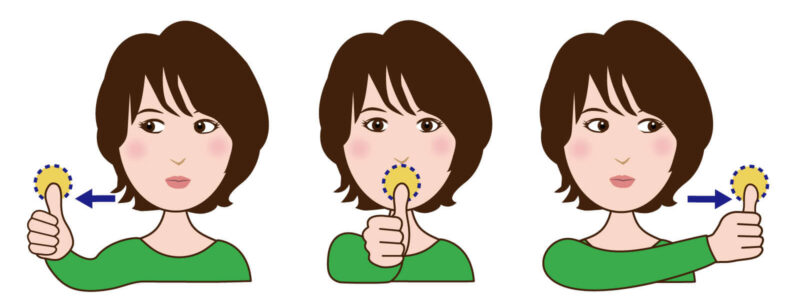

✅ 近遠注視

・遠く(壁のポスター)と近く(手元のカード)を交互に見る練習

・ピントを合わせる力や、視覚の切り替え力がUP!

✅ 視点移動

・2〜3点のマークを用意し、視線を行ったり来たり

・間隔を広げたり、制限時間を設けるとゲーム感覚で楽しくできます🎯

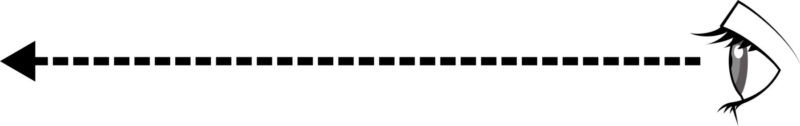

🔹追視トレーニング(動きを目で追う力)

追視とは、動くものを目で追い続ける力。

運動能力や反応速度に大きく関係します。

✅ ボール追視

・ボールを左右・上下にゆっくり動かし、目で追わせる

・徐々にスピードを上げたり、ボールの色や大きさを変えてみて!

✅ ペン追視

・ペンの先端をゆっくり動かし、「目だけ」で追う練習

・曲線やジグザグに動かすことで、より多様な視線移動が育ちます

✅ 光点追視

・暗い部屋で懐中電灯やレーザーポインターの光をゆっくり動かす

・ゲーム感覚で楽しめるけれど、光が直接目に当たらないよう注意!

🎯 ビジョントレーニングの効果

✅ 視覚と身体の連動がスムーズに

✅ 学習や運動に必要な集中力・注意力がUP

✅ 反応速度が上がり、遊びや運動の場面でスムーズな動きができるように✨

⚠ 注意点

・1回のトレーニングは 10分以内 に。目に負担をかけすぎないことが大切

・週3〜5回、コツコツ継続することで効果が現れます

・もし視覚や発達に不安がある場合は、療育センターや発達の専門家にご相談を

🌈 おうちで続けるコツ

✨「遊び」として取り入れると、子どもも前向きに取り組める

✨ 家族みんなでやると、モチベーションが自然とアップ!

✨ 空間認知のトレーニングにもつながり、親子のコミュニケーションの時間にも◎

ご家庭にあるもので、手軽に始められるビジョントレーニング。

遊びながら「見る力」を育てるこの取り組み、ぜひ今日から始めてみませんか?☺️

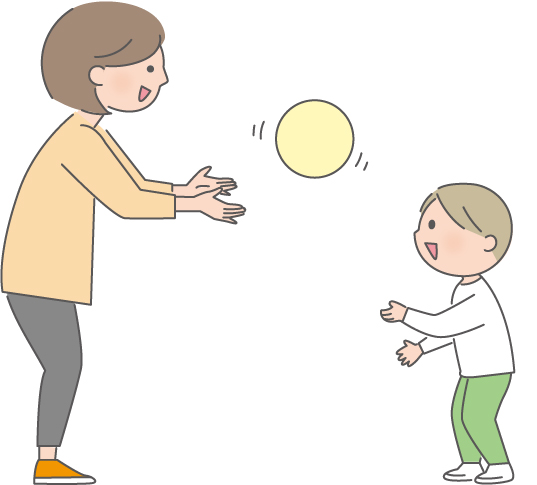

2. 親子でできるボール遊び⚽|空間認知力を育てる実践例

🎯 ボール遊びは「楽しく伸ばす」最強トレーニング!

ボール遊びは、 空間認知能力のトレーニング に効果的で、距離感を学びながら手と目の協調性 も鍛えられます。

ボールの大きさや遊び方によって、育まれる力もさまざま。

キャッチボールや転がし遊びなど、的当てゲームなど、 楽しみながら取り組める点 も魅力です😊

👪 わが家の体験談

最初は、やわらかくて大きめのボールを使ってキャッチ&スロー。

「高く投げて〜!」「くるくる回して〜」とバリエーションをつけると、息子(4歳)も大はしゃぎ🎵

小さなボールは難しかったようで、ピンポン玉は転がってばかり。

でも「カゴに入れたらマリオのシール🎁」とゲーム形式にしたら、一気に集中力がアップしました!

🔵 大きなボールを使った遊び|初心者にもおすすめ

大きなボールは視認性が高く、初心者でも扱いやすいのが特長。

空間認知の土台となるバランス感覚・距離感・タイミングを楽しく育てられます。

▶ キャッチ&スロー

・両手でキャッチして投げ返すシンプルな遊び

・高さや速さを変えることで 反応速度やタイミングの精度 を向上

・小さい子どもには 柔らかいビニールボール を使うと安心

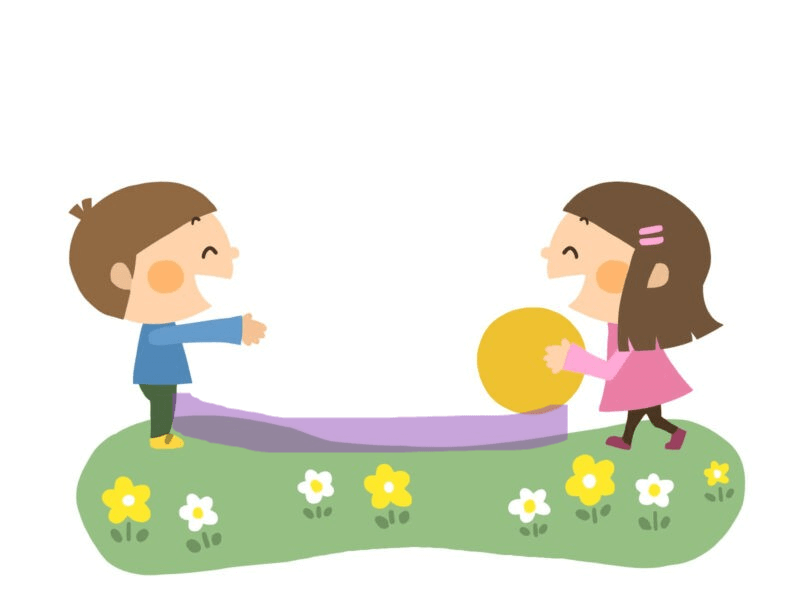

▶ 転がし遊び

・ 座った状態でボールを転がして相手に渡す練習

・ 目と手の連動性 や 相手との距離感 を意識する力が身につく

▶キックトレーニング

・ボールを蹴って目標に向かわせる練習

・足での操作を加えることで 全身の連動性や力加減が身につきます

🔴 小さなボールを使った遊び|細かな力を養う

小さなボールは、 繊細な動作や精密なコントロール を必要とするため、難易度が上がります。

この練習を通じて、より 高度な空間認知能力 を鍛えられます。

▶片手キャッチ

・片手で小さなボールを投げてキャッチする練習

・ 最初は利き手で 、慣れたら反対の手でも挑戦し 左右のバランス感覚を鍛える

▶ピンポン玉かご入れゲーム

・ピンポン玉を床に転がし、カゴや箱に入れる遊び

・ カゴの位置や距離を変えて難易度を調整 できる

・ 集中力や狙いを定める力、目と手の協調性を高める効果がある

● スプーンリレー

・小さなボールやピンポン玉を スプーンに乗せて運ぶゲーム

・手首のコントロールやバランス感覚を育むのに最適

🔐 トレーニング時のポイント

● 安全第一

・ 柔らかい素材のボール を使い、けがのリスクを回避

・小さいボールは 誤飲の危険性があるため注意が必要

● 遊び感覚で取り入れる

・子どもが楽しめるように 「○回成功したらご褒美🎁」 など目標を決めるとモチベーションがアップ!

● 徐々に難易度を上げる

・ 小さな成功体験が自信につながり、挑戦意欲や自己肯定感を高めます

おすすめの実践ポイント

✨ ボール遊びは、 楽しみながら空間認知能力を伸ばせる

✨ 親子で一緒に取り組むとコミュニケーションの時間にも◎

✨ 療育の一環としても取り入れやすく、効果が実感しやすい!

ご家庭で簡単にできるボール遊び、ぜひ日常の中に取り入れてみてください。

「楽しい!」を入り口に、空間認知力もぐんぐん育っていきますよ💪🌟

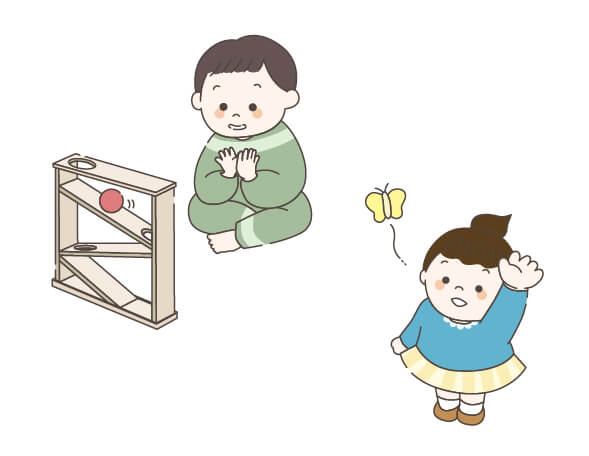

3. 親子で挑戦!ジャグリングで育てる空間認知力🎈|楽しく脳トレ&リズム感もUP

🎯 ジャグリングって効果あるの?初心者でも大丈夫!

ジャグリングは、一見むずかしそうに見えますが、目と手の協調性・空間認知力・集中力など、たくさんの力を伸ばせる優れた遊びです。

投げる・見る・キャッチするという一連の動作が、脳への刺激にも◎!

ステップを踏めば、3〜5歳の子でも楽しく取り組めます✨

👪 わが家の体験談|まずは「ポン!」と1つから

最初はやわらかい布ボールを使って、「ポンって投げてみて〜!」と声かけ。

キャッチできると「すごいね!」と声をかけ、息子もテンション爆上がりでした🙌

慣れてきた頃から、2つのボールで交互投げにチャレンジ中♪

失敗しても大笑いしながら、自然とリズム感や反応力が鍛えられています。

💡 ジャグリングで得られる5つの効果

1️⃣ 空間認知力の向上

・ボールの動きを瞬時に予測し、距離感・位置関係をつかむ力が育つ

2️⃣ 反応速度UP

・キャッチやタイミングの判断が速くなり、スポーツや遊びにも効果あり

・反射神経を鍛える

3️⃣ 集中力アップ

・複数の動作を同時に行うため、自然と集中する力が身につく

4️⃣ バランス感覚の強化

・ボールの高さやリズムを一定に保つため、体の微調整力が養われる

5️⃣ 成功体験の積み重ね

・できた!という達成感が、自己肯定感につながります

以下で、初心者がつまずきやすいポイントや年齢別の取り組み方も紹介しながら、

親子で楽しく挑戦できる方法を解説します。

🔰 初心者向けステップ別トレーニング方法

ジャグリングは難しく見えますが、段階を踏めば無理なく取り組めます。

まずは簡単なステップから始めましょう。

1️⃣【STEP1】ボール1つで練習(基礎)|超入門

- 両手を使って、1つのボールを交互に投げる

- 目線より少し上に投げ、落ちてくる位置を目で確認

- 繰り返すうちにリズム感と手の動きが自然と身につく

💡▶ つまずきポイントとコツ

- ボールを落とす不安

→ 柔らかいボールを使い、落としても気にならない環境を整える。 - 手の動かし方がぎこちない

→ ゆっくりと動かし、スムーズに投げる練習をする。 - 集中が続かない

→ 1回5〜10分程度の練習を数回に分けて行う

2️⃣【STEP2】ボール2つで交互投げ|基礎固め

- 両手に1個ずつ持ち、1つ目を投げて山の頂点に達したらもう1つを投げる

- 交互に投げる感覚とタイミングのコツをつかむ

💡▶ つまずきポイントとコツ

- 高さがバラつく

→ 目線より上で一定の高さを意識 - キャッチが難しい

→ 壁の前で練習し、飛んでいく方向を制限する

3️⃣【STEP3】3つのボールで本格チャレンジ!|発展

- 片手に2個、もう片手に1個持ってスタート

- 最初のボールを投げ、頂点に達したら2つ目のボールを投げる。

- 3つ目のボールも同様に投げ、リズムよく続ける。

- 投げる順番と高さをそろえてリズミカルに続ける

💡▶ つまずきポイントとコツ

- ボールが飛び散る

→ 壁の前に立ち、ボールが遠くに飛ばないようにする - 途中で止まってしまう

→ 焦らず「2〜3回続けばOK」と小さな目標を立てて挑戦

🎯ステップアップの方法

- ✅ ボールの数を増やす(4個・5個と徐々に)

- ✅ 道具を変える(リングや棒状の道具に変えてみる)

- ✅ 動きながらのジャグリング(片足立ち、移動しながら など)で応用力UP!

👶 年齢別おすすめの取り組み方

● 3〜5歳ごろの未就学児

・風船や布ボールを使って、1個のキャッチボール遊びからスタート

・転がし遊びで、ボールを手のひらで受け渡す練習をする

・ジャグリングに繋がる基礎的な遊び(スプーンリレー)を取り入れる

● 小学生以上(6歳以上)

・2つのボールで交互投げに挑戦

・成功回数で「ごほうびゲーム」などにすると、モチベーションもUP

・音楽に合わせてリズミカルに投げるのも楽しい!

🏡 家庭で楽しく取り入れる工夫

✨ 親子で競争

「何回続くか勝負しよう!」とゲーム感覚で挑戦すると大盛り上がり

✨ 音楽を活用

お気に入りの曲に合わせて投げると、リズム感や集中力もUP♪

✨ 動画撮影でふりかえり

自分の動きをあとで見ることで、改善点が分かりやすくなる。

おすすめの実践ポイント

✨ジャグリングは楽しく遊びながら空間認知力を育てられる

✨小さな成功体験が「できた!」を引き出し、自己肯定感アップに

✨親子で一緒に楽しめば、心の距離もぐっと近づきます😊

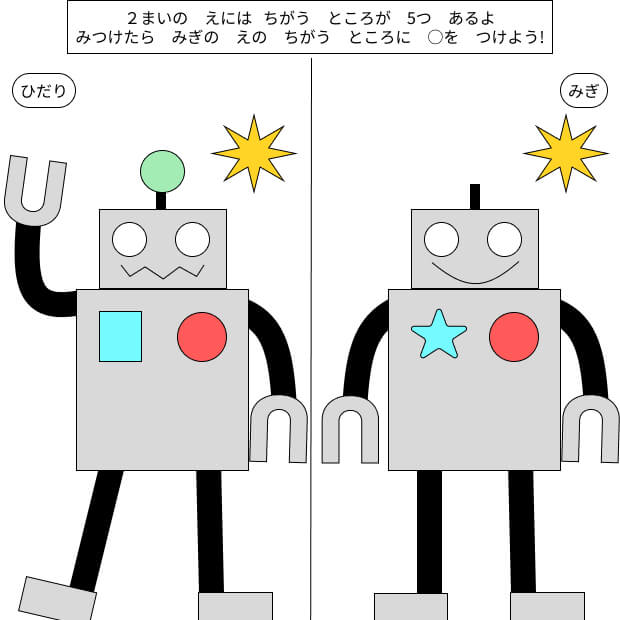

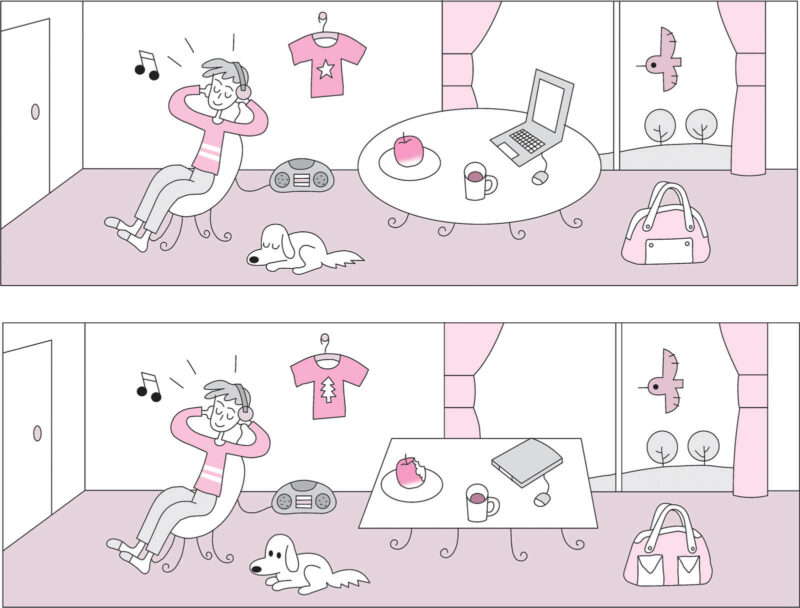

4. 間違い探しで「見る力」を育てよう🔍|楽しく空間認知力&集中力アップ!

🎯 間違い探しは「遊びながら脳トレ」できる優秀ツール!

「間違い探し」は、ただの遊びではありません。

空間認知力・視覚的注意力・集中力など、発達に大切な力を楽しみながら伸ばせるトレーニングです。

特別な教材がなくても、日常の風景を少し変えるだけでOK!

おうちでも気軽に取り入れられるのが魅力です✨

👪 わが家の体験談|「どこが違う?」クイズで大盛り上がり!

間違い探しは、シンプルだけど夢中になれる遊び。

遊びながら視覚の使い方を自然に学べます。

我が家でも、療育の体験をヒントに、家庭向けにアレンジして取り入れています。

たとえば、

- 子どもの好きなキャラの間違い探し本を一緒にやる

- 部屋のレイアウトを少し変えて「どこが変わった?」とクイズにする

こうした遊び感覚の工夫で、子どもが自然と集中できる時間が生まれます🌼

✅ 間違い探しで得られる4つの力

1️⃣ 空間認知力&観察力の向上「見る力」がグッとアップ!👁️

- 図形の対称性やパターンのズレを発見することで、視覚情報を正確に認識する力が育つ。

- 物事の微細な違いを見つける力が養われる

2️⃣ 注意力と集中力の強化🧠

- 細かい違いに気づくために集中することで、「選択的注意力」も鍛えられます。

3️⃣ 問題解決力が育つ🔍

- 「どこが違う?」を探る過程で、仮説→検証→判断の力が身につきます。

4️⃣ 認知処理速度の向上⚡

- 慣れてくると、絵全体を素早くスキャンし、違いを見つける力もアップします。

- 素早く情報を処理するスキルが向上する

🔰 はじめやすい!間違い探しの実践ステップ

▶【STEP1】簡単な問題から始めよう

- 最初は違いが少なくて分かりやすいもの(例:5つの間違い)

- 例:色違い、欠けている形 など

▶【STEP2】徐々に難易度アップ

- 微妙な違いや背景の変化に挑戦

- 例:影の向きが違う、背景の柄が変わっている

▶【STEP3】時間制限をプラス⏱️

- 「3分以内に3つ見つけよう!」などの目標を決めると集中力がさらにアップ!

▶【STEP4】家族やきょうだいとチーム戦!

- 協力して取り組むことで、コミュニケーション能力や協調性も育まれます。

💡 選べる!間違い探しのやり方いろいろ

▶ ペーパー形式📄

- 間違い探しの本やプリントを活用

- 書店や100均でも手に入ります

▶ デジタル形式📱

- タブレットやスマホのアプリで楽しむ

- 音声付き・動く絵のアプリは子どもに大人気!

▶ 手作り間違い探し✏️

- 自分で2枚の絵を描いて、違いをつくって出題

- 親子で問題を出し合うのも楽しい♪

▶ リアル間違い探し🏠

- 部屋の物の配置を少し変えて「どこが変わった?」と出題

- 身の回りに注意を向ける力が自然と育ちます

取り入れるときのポイント

✅ ほめることを忘れずに

「ここ、見つけたね!すごい!」と声かけをして、達成感と自己肯定感をUP✨

✅ 難易度は子どもに合わせて

難しすぎるとやる気ダウン…。

無理のない問題からスタートを。

✅ 時間・量は短めに

集中が切れる前に区切るのがコツ。

1回5〜10分が◎

🎉 遊びながら学べる工夫アイデア

▶ テーマを決める(季節やイベントをテーマに)

- 季節(春・夏・秋・冬)、イベント(ハロウィン、クリスマス)をテーマにすると興味がUP。

▶ ランキング形式でチャレンジ!

- 得点を記録して、「前回より早く見つけられた!」を目標にすると楽しい📊

▶ 親子で役割交代も♪

- 親が問題を作る→子どもが解く

- 子どもが問題を作る→親が解く

- 役割を交代することで、さらなる楽しさが生まれる。

✅ まとめ|「見る力」を育てる楽しい脳トレに!

間違い探しは、短時間でできてスキマ時間にもぴったりの遊びです。

視覚的な認知力・集中力・問題解決力を、遊びながら自然に伸ばせるのが最大の魅力🌟

ぜひご家庭でも取り入れて、お子さんの「気づく力」「集中する力」を育てていきましょう😊

5. 色判断ゲームで「見分ける力」を育てよう🎨|視覚認知・集中力UP!

🟥🟦 色を見て判断する力は、生活に直結する大切なスキル!

「赤は止まれ」「青は進め」など、色の違いを判断する力は、日常生活で欠かせません。

信号や洋服のコーディネート、お片付けにも深く関わっています。

我が家では、遊びを通じて「色を見分ける力」を楽しく育てる工夫をしています😊

家庭にあるカラフルなアイテムを活用すれば、トレーニングも自然に♪

✅ 色判断トレーニングの効果とは?

1️⃣ 視覚認識力の向上👁️

➡ 色の違いを瞬時に見分ける力が身につき、注意力・観察力がUP!

2️⃣ 反応速度の向上⚡

➡ 色を認識してすぐに動くことで、反射的な判断力が鍛えられます。

色を素早く認識し、瞬時に行動する力がつく。

3️⃣ 分類・整理スキルの習得📦

➡ 色をグループに分ける経験から、片付けや整理整頓の力も育ちます。

4️⃣ 問題解決力の向上🔍

➡ 色のパターンを見抜く力が、分析力や論理的思考にもつながります。

🎲 我が家で実践中!色を使った遊びアイデア5選

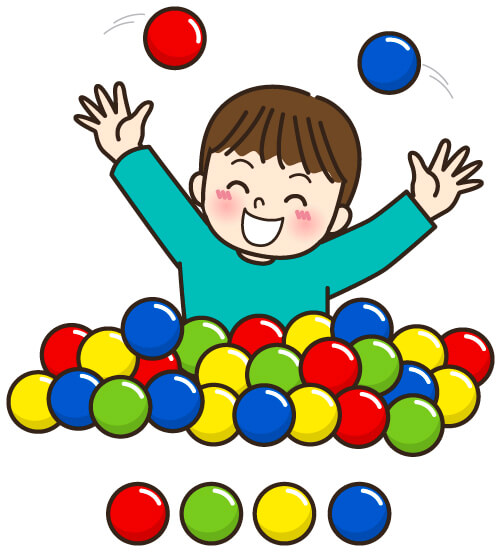

1️⃣ ボールを使った色集めゲーム🟢🔴🔵

【準備】

▶ 赤・青・黄色・緑などの色ボールを用意

【遊び方】

▶ 「赤いボールだけ集めて!」と指示し、子どもが色を見分けて集める

▶ 徐々に難易度を上げ、「赤と青を一緒に集めて!」と複数色を指示

【効果】

✅ 瞬時に色を判断する力を育てる

✅ 聞いた情報を保持する「作業記憶」も鍛えられる

2️⃣ 色カードの仕分けゲーム🟨🟥🟩

【準備】

▶カラフルなカードやブロック、布など

【遊び方】

▶ ランダムに広げて「黄色だけ仕分けて」と指示

▶ タイムを測って競争形式にすると盛り上がる♪

【効果】

✅ 色の認識力&スピード感のある判断力が育つ

3️⃣ 色スピードゲーム⚡

【準備】

▶「ドブル」などの色が特徴的なカードゲーム、または無料アプリ

【遊び方】

▶ 表示された色を見て即反応(カードをタッチ・指差しなど)

▶ 親子で競争しても楽しい!

【効果】

✅ 反射神経&集中力を同時に鍛えられる

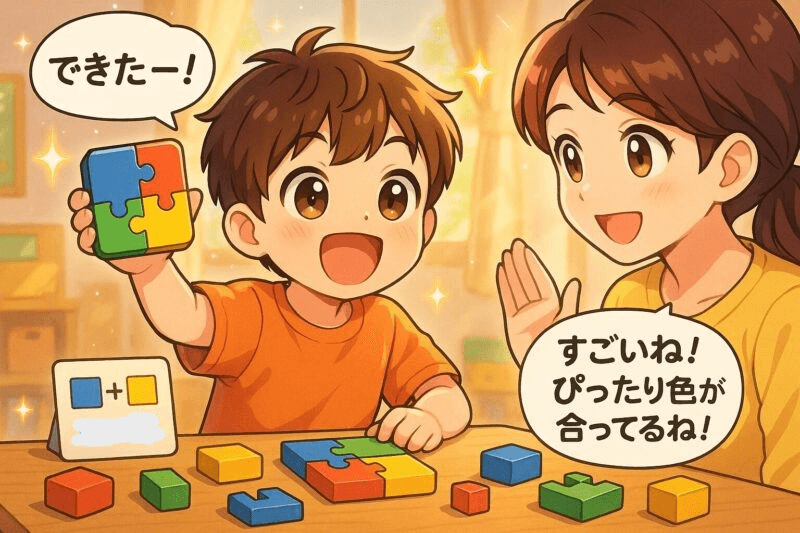

4️⃣ 色合わせパズル🧩

【準備】

▶ 色の異なるピースを組み合わせるパズルやブロック

【遊び方】

▶ 指定された色の組み合わせを完成させる

▶ タイムチャレンジやテーマ設定で難易度を調整

【効果】

✅ 視覚的なパターン認識・構成力・問題解決力を育てる!

5️⃣ 色判断クイズ🧠

【準備】

▶色付きのイラスト(例:緑のリンゴ、紫のトマトなど)

【遊び方】

▶ 「リンゴの本当の色は何?」とクイズ形式で出題

▶ 難易度を上げる場合、絵に異なる色をつけて「本当の色ではないものを見つけよう!」も◎

【効果】

✅色の概念理解+柔軟な思考力を育成

🔔 遊ぶときのコツと工夫

✅ 子どものペースを尊重

➡ 難易度は成長に応じて調整し、焦らず楽しく進める。

➡ 色の識別が苦手な子には、コントラストがはっきりした色からスタート

✅ 成功体験を作る工夫を

➡ 「3つ見つけられたらごほうび🎁」など、達成感を味わえるルールに✨

✅ 適切な声かけをする(失敗もOKにする雰囲気)

➡ 成功したら「すごい!よく見つけたね」と褒める。

➡ 失敗したら「惜しい!次は見つけられるかも♪」とポジティブに励ます。

✅ 親子で楽しむことが最優先!

➡ ゲーム形式で盛り上がれば、トレーニングも自然に継続できます😊

✅ 色覚の特性に配慮

➡ 色覚に特性がある場合、難しさを感じたら専門家に相談も◎

📌 まとめ|色判断は遊びの中で自然と育つ!

色を見て判断する力は、信号・服選び・整理整頓など日常のあらゆる場面に活かされます。

おうちにあるもので、今日から気軽に始められるのが魅力✨

🎯 色遊びは「視覚認知・集中力・判断力」を伸ばすチャンス!

楽しみながら、お子さんの「見る力」を育てていきましょう♪

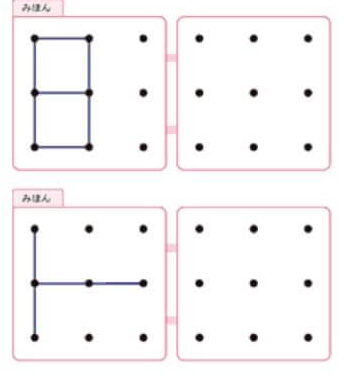

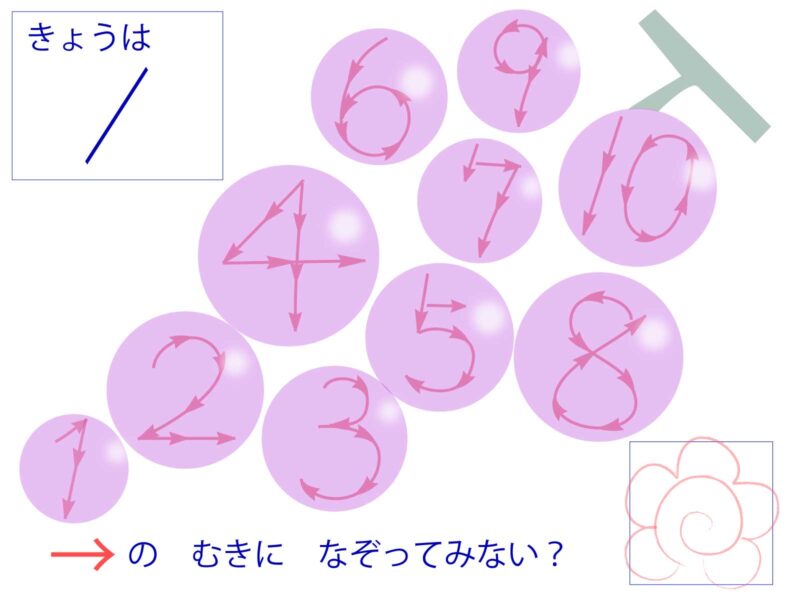

6. 点描写トレーニングで「手と目の連動」を育てよう🖊️|空間認知・運筆力UP!

✍️ 点をなぞるだけで「学び」につながる!

点描写とは、紙に打たれた点を「なぞる」「結ぶ」「見て写す」ことで、手と目の協調運動(視覚運動統合)や空間認知力を育てるトレーニングです。

我が家では、お絵かきの前に「点をなぞる」「形を作る」など、遊び感覚で取り入れています😊

ドット絵のように楽しめるので、子どもも夢中になってくれます。

✅ 点描写トレーニングで得られる効果

1️⃣ 空間認知力の向上🧠

点と点の間隔・位置関係を捉えることで、全体をイメージする力が育ちます。

2️⃣ 運筆力・手指の巧緻性UP✋

目で見た形を手で正確に描くことで、手先の器用さや鉛筆コントロールが向上。

3️⃣ 集中力・作業持続力の向上🧘♀️

点を一つひとつ結ぶ作業には、集中して取り組む力が求められます。

4️⃣ 学習への土台づくり🧾

運筆力が高まると、文字学習や図形の理解もスムーズに♪

5️⃣ 達成感・自己肯定感の向上🌟

「できた!」の実感が自信につながり、やる気もUP!

🎮 楽しく取り組む!点描写トレーニングの実践例

① 点と点をつなぐシンプルな遊び🔗

【準備】紙に数個の点を打つ

【遊び方】

- 点を順に結んで、簡単な図形を完成

- 慣れてきたら複雑な形にステップアップ!

【効果】視覚認知×手の動きの連動を促進

② 点つなぎプリント(ドット・トゥ・ドット)🧩

【準備】数字やアルファベット順の点つなぎシート

【遊び方】

- 点を順番に結んで絵を完成させる

- 初めは「丸・星・動物」など簡単な形から

【効果】数や文字の認識+手と目の協調性が育つ!

③ 点をなぞる練習✒️

【準備】点線で描かれた絵や文字のプリント

【遊び方】

- 点を一つひとつ丁寧になぞる

- 色鉛筆や太いペンを使うと楽しくなる🎨

【効果】運筆力・集中力UP+完成時の達成感◎

④ 点描写でオリジナル創作🌌

【準備】無地の紙+色ペンやシール

【遊び方】

- 子どもが自由に点を打ち、それを結んで絵を作成

- 親が「動物」「星座」などテーマを提案してもOK

【効果】想像力を刺激+細かな作業の練習にも!

⑤ 点の間隔を測るトレーニング📏

【準備】間隔に変化のある点描写プリント

【遊び方】

- 点を結ぶときの距離感や力加減を意識して描く

- 線を均等に保つよう声かけを♪

【効果】空間把握力+バランス感覚の向上

🚀 上達を促すレベルアップアイデア

- ⏱️ スピード変化で刺激をプラス:

「早く・ゆっくり描いてみよう」などテンポを変える - 🎨 色塗りを加えて完成度UP:

完成後に色を塗ると作品に仕上がる♪ - 🔍 点の配置をランダムに:

不規則な点配置や視覚迷路にすると、さらに脳を刺激 - 👨👩👧👦 親子で競争モード:

「誰が一番きれいに描けるかな?」と楽しく取り組む工夫を!

🏠 日常での応用例

- ✍️ 文字練習の準備:

ひらがなやアルファベットの基礎づくりに◎ - 🧭 図形・地図の読解力UP:

空間を読む力が育ち、地図理解にもつながる - 🎨 お絵描き・細かい作業にも強くなる!:

線を引く・塗る・形を捉える力が育つ

🌟 実際に取り入れている遊び方

▶ 点結びパズル

→ 100均の幼児ワークや自作プリントで簡単に取り入れ可能!

▶ スロートレース(ゆっくりなぞる練習)

→ 丁寧に線を引く癖がつき、学習にも好影響✨

▶ 鏡描き(左右対称に描く)

→ 空間認知&バランス感覚を鍛えるトレーニングに♪

💡続けるコツと工夫

✅ 1日5分でもOK! 短時間で集中し、習慣化しやすい

✅ 描いたものは飾る・見せる:達成感と「見せたい気持ち」がモチベに

✅ 段階的に難易度UP:急に難しくせず、少しずつレベルアップを♪

💬 無理なく楽しく続けるために

- ☑️ 子どもの集中力や発達に応じて調整しよう

- ☑️ ポジティブな声かけでやる気を引き出そう!

- ☑️ 休憩も取り入れて、疲れすぎない工夫を

📌まとめ|点描写は「楽しく学べる視覚&運筆トレーニング」

点描写は、ただの「線を結ぶ・なぞる」遊びではなく、

空間認知・集中力・文字学習の基礎を育てる有効なトレーニングです。

親子で取り組めば、コミュニケーションや安心感も育まれます🌱

「できた!」の喜びを感じながら、楽しくスキルアップしていきましょう!

7. よくある質問

空間認知能力とは?

物体の位置や方向、距離を把握する「見る力」。スポーツや学習にも影響します。

子どもの空間認知能力を鍛えるメリットは?

運動能力が向上し、学習(算数・図形問題)が得意になる。

家庭でできるトレーニングは?

ビジョントレーニング、ボール遊び、間違い探しなどが手軽です。

何歳から始めるといい?

幼児期から始めるのが理想ですが、小学生からでも効果があります。

どれくらいの頻度が効果的?

週3~5回、1回10分程度の継続がカギです。

発達障害の子どもにも効果ある?

はい。視覚や運動に課題がある子どもに特に有効です。

道具がなくてもできる?

「視線移動ゲーム」や「間違い探し」など、道具不要の遊びもたくさんあります。

効果はどのくらいで出る?

1〜3か月ほど継続することで変化が見られやすいです。

大人にも効果がありますか?

もちろん!脳トレやスポーツで改善可能。

どのトレーニングが一番おすすめですか?

もちろん!脳トレやスポーツとしても空間認知能力は鍛えられます。

まとめ

\ 遊びながら育てる!親子でできる空間認知トレーニング /

空間認知能力は、運動・学習・生活のあらゆる場面で役立つ「見えない土台」です。

私自身、息子との日々の遊びの中で、その重要性と変化を実感!

視覚の使い方や手と目の協応力が少しずつ育っていくのを感じています。🧠✨

今回ご紹介した6つの遊び:

✅ ビジョントレーニング

✅ ボール遊び

✅ ジャグリング

✅ 間違い探し

✅ 色判断ゲーム

✅ 点描写ゲーム

どれも家庭で無理なく続けられ、こんなメリットがあります👇

✔ 子どもが自然に視覚認知力・集中力を伸ばせる

✔ 親子のコミュニケーションも豊かになる

✔ 療育のアイデアとしても活用できる

お子さんの「できた!」を引き出すヒントが、きっと見つかるはず。

まずは1つ、今日から気軽に取り入れてみませんか?😊

お子さんに合った方法を見つけながら、親子で「楽しい時間 × 育ちのチャンス」を少しずつ増やしていきましょう🌱

また、「やってみたよ!」「こんな工夫も合ったよ」など、

実践してみた感想はぜひコメントやSNSでシェアしていただけたら嬉しいです😊

☀️このブログでは、療育での実体験をもとにしたトレーニングアイデアや工夫も多数ご紹介しています。

気になる方は、ぜひほかの記事もチェックしてみてくださいね。

🔎 気になるテーマを探すならこちらが便利です👇

🔗 [サイトマップはこちら|特性を持つ子どもと共に成長する:親の奮闘記]

📝次回予告

「育児疲れや落ち込みから回復する7つの方法|他の子どもと比べてしまう時の対処法」

~他の子と比べてしまう時の対処法も紹介します~

お楽しみに!