はじめに

児童発達支援事業所の選び方で最も大切なのは、「実際に見学して、子どもに合った支援が受けられるかを確かめること」です🌟

児童発達支援事業所にはさまざまな特徴があり、どこを選べばいいか悩みますよね🔍

私たち家族も【5つの児童発達支援事業所】を見学し、息子に合う場所をじっくり探しました。

選び方で一番大切なのは、「実際に見学して、自分の目で確かめること」🌱

この記事では、私たちの体験をもとに、

- 見学時にチェックすべきポイント

- 子どもに合った施設を選ぶコツ

をわかりやすくまとめました😊

この記事を読めば、きっとお子さんにぴったりの児童発達支援事業所が見つかるはずです!

ぜひ最後まで読んで、施設選びに役立ててくださいね✨

目次

- 児童発達支援事業所選びは「情報収集」と「見学」がカギ!

- 70件の事業所から絞り込むための方法

- 児童発達支援事業所の見学体験レポート【体験談】

- 1件目:運動メインの事業所

- 2件目:短時間集中型の事業所

- 3件目:ショッピングセンター内の事業所

- 4件目:専門性の高いプログラムの事業所

- 5件目:1日型の事業所 - 児童発達支援事業所の選び方 見学体験から学んだ成功のポイント

- 児童発達支援事業所に実際に通ってみて気づいたこと

- よくある質問

- まとめ

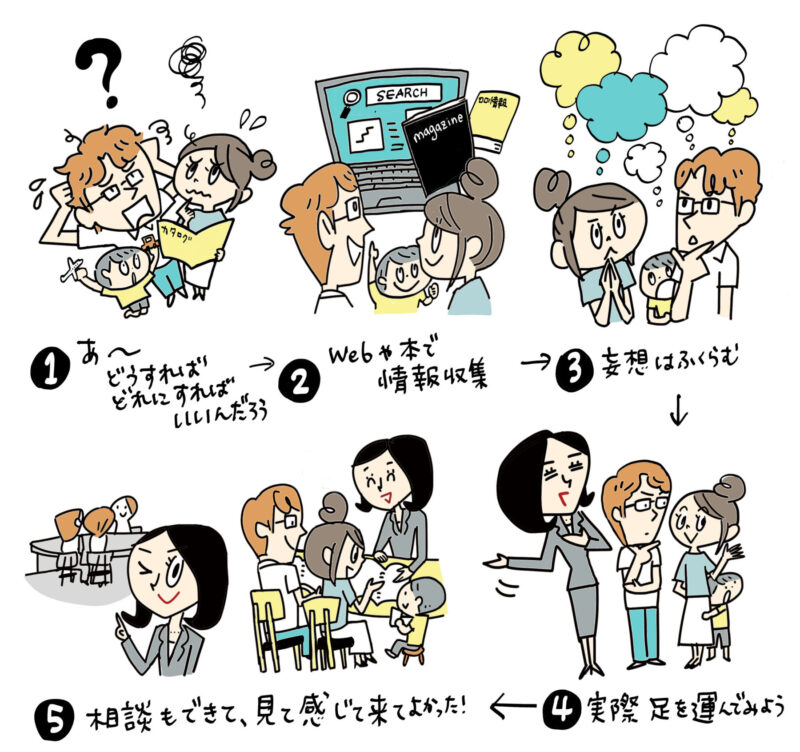

1. 児童発達支援事業所選びは「情報収集」と「見学」がカギ!

児童発達支援事業所の選び方で大切なのは、【事前の情報収集】と【実際に見学して体感すること】です✨

私たちは70件以上をリストアップし、最終的に5つの事業所を見学して、息子にぴったりの支援環境を見つけました。

この記事では、

- 児童発達支援 選び方

- 児童発達支援 見学ポイント

- 発達障害 支援施設 選び方

に悩む方に向けて、体験をもとにわかりやすくまとめています。

ぜひ参考にしてくださいね😊

2. 70件の候補から最適な児童発達支援事業所を絞り込む方法

児童発達支援事業所の選び方は、お子さんの未来を大きく左右する重要なステップです。

私たち家族は、【〇〇市 児童発達支援事業所 評価サイト】を活用し、70件近い事業所の中から5つに絞り込みました✨

評価サイトでは、各事業所の保護者コメントやサービス内容がわかり、比較検討にとても役立ちました。

(『〇〇市 児童発達支援事業所 評価サイト』でウェブ検索すると出てきます。)

また、相談員さんと直接相談する中で、施設ごとに支援の質に差があることを実感。

中には、ビデオ教材に依存しているだけで直接的なサポートが少ない場合や、子どもへの対応に問題があり行政指導を受けた事例もあると知り、より慎重に選ぶ意識が高まりました。

🌱【ポイントまとめ】

- 評価サイトや口コミを活用する

- 見学前に情報を整理しておく

- 気になる点は積極的に質問する

こうした下調べが、子どもに合った事業所選びに必ずつながります!

3. 児童発達支援事業所の見学体験レポート【体験談】

発達支援を目的に、5つの児童発達支援事業所を実際に見学しました✨

ここでは、各施設の特徴や、息子の反応を交えた体験談をお伝えします。

1件目:運動メインの事業所🏃♂️【遊びながら社会性も育む】

最初に訪れたのは、運動に特化した児童発達支援事業所。

理学療法士・作業療法士がサポートする2時間半のプログラムで、クライミングウォールやトランポリンなど、楽しく体を動かせる環境が整っていました!

息子もイキイキと取り組み、【体の使い方】や【指示の理解】が自然と身についていく手応えを実感✨

運動が少し苦手な息子でも笑顔で活動でき、成長の可能性を感じました。

\こんな方におすすめ/

👉体幹トレーニングや身体の発達をサポートしたいお子さん

2件目:短時間集中型の事業所⏰【密度の濃いサポートが魅力】

次に見学したのは、1時間完結型の短時間集中事業所。

机上プログラムを中心に、社会性を育む【ルール遊び】(フルーツバスケット・ハンカチ落としなど)を取り入れていました🍎

個別カリキュラムでは、指先を鍛える折り紙や、自己コントロール力を育む旗揚げ遊びも。

母子分離もスムーズにでき、先生と笑顔で活動する息子の姿に安心感を覚えました😊

ただ、短時間なので、「じっくり関わってもらいたい」と感じるご家庭には、もう少し検討が必要かもしれません。

3件目:ショッピングセンター内の事業所🏬【利便性は◎だが環境チェックも大切】

広い駐車場があり、買い物のついでに立ち寄れる便利さが魅力でした🛒!

室内プログラムは、運動・机上活動、ショッピングセンター内の公園遊びがバランスよく取り入れられており、息子もかくれんぼに楽しそうに参加していました🎵

しかし、室内に窓がないため換気が十分とは言えず、息子が「匂いが気になる」と感じる場面も💭

「子どもにとって過ごしやすい環境か」を事前に体験して確認することの大切さを改めて感じました。

また後日、偶然ショッピングセンター内の公園でこの施設のスタッフが子どもたちを遊ばせている場面に遭遇。

その際、対応や言葉遣いがあまり丁寧ではない様子を目にし、少し残念な気持ちになりました。

施設選びでは、プログラム内容だけでなく、スタッフの関わり方にも目を向けることが大事だと痛感しました。

4件目:専門職常駐の事業所🎓【言語・運動の専門的支援】

4つ目は、言語聴覚士(ST)・作業療法士(OT)が常駐している、専門性の高い事業所。

言葉の練習やお口の体操、バランスボールを使った体幹トレーニングなど、【専門的な視点】からの支援が魅力です✨

息子も積極的に活動に参加し、特に言語発達をしっかりサポートしてもらえそうな安心感がありました。

\こんな方におすすめ/

👉言葉や運動発達を重点的にサポートしたいお子さん

5件目:1日型の児童発達支援事業所🏡【保育園のような安心感】

最後に見学したのは、生活支援・自立支援に力を入れている1日型の事業所。

生活リズムを整えるプログラムが組まれていて、息子も製作活動に夢中!

初めて自分で作った作品を「見て見て!」と笑顔で見せてくれた姿に、ここでの成長の可能性を大きく感じました✨

施設は保育園のような温かい雰囲気で、慣れない環境が苦手な子どもや、普段と変わらない安心感を求めるご家庭にはぴったりだと感じました🏡

事業所によって特徴はさまざま!まずは体験を

児童発達支援事業所は、それぞれ【支援内容】【環境】【サポート体制】に大きな違いがありました。

息子に合った場所を選ぶためには、やはり実際に見学・体験してみることが大切だと実感しました🌈

これから事業所選びを始める方の参考になればうれしいです!

4. 児童発達支援事業所の選び方5つの見学体験から学んだ成功ポイント

結論から言うと、児童発達支援事業所を選ぶ際は「子どもの安心感」「カリキュラムの質」「スタッフの専門性」を重視することが大切です🌱

実際に5件の事業所を見学し、息子にぴったりの支援先を選ぶまでの過程を紹介します!

児童発達支援事業所の選び方|見学時に重視したポイント

児童発達支援 選び方や、発達障害 支援施設 選び方で検索される方に向けて、私が特に意識したのは次の4つです。

✅ 子どもの発達段階に適したカリキュラムがあるか

✅ 理学療法士や言語聴覚士など、専門スタッフが在籍しているか

✅ 施設(事業所)の立地やアクセスの良さ

✅ 匂いや音、照明など、子どもが安心して過ごせる環境か

見学を通して感じたのは、息子が「安心して過ごせる環境」を選ぶことが、何より大切だということ。

スタッフの対応やプログラム内容、施設環境は、子どもの成長に大きく影響します。

実際に見学して感じたのは、同じ「児童発達支援事業所」でも、サービスの質や雰囲気は全く異なるということ。

だからこそ、子どもの感覚特性に合った場所を、実際に自分の目で確かめることが大切だと実感しました🌷

最終的に選んだのはこの3件!

最終的に、息子に合うと感じたのは【2件目・4件目・5件目】の3つの事業所でした。

選定の決め手になったのは

・息子自身の反応

・事業所の空き状況

・通いやすさ(アクセス)

この3つ!

小さな積み重ねですが、「ここなら安心して通えそう!」と心から思える事業所を見つけられたことが、大きな自信になりました✨

5. 児童発達支援事業所に実際に通ってみて気づいたこと

結論:見学だけでなく、「連絡帳」などのコミュニケーションツールが充実しているかも、事業所選びの重要ポイントです📝

実際に通ってみて分かった!連絡帳のありがたさ

見学時の印象と実際に通い始めてからのギャップはほとんどありませんでしたが、予想外に重要だと感じたのが「連絡帳」の存在でした。

児童発達支援 見学ポイントでもあまり触れられていないですが、

✅ 活動内容を写真つきで報告してくれるか

✅ 活動の目的や意義を説明してくれるか

は、親としてとても安心材料になります。

例えば、ある事業所では、息子の活動の様子を丁寧に写真付きで伝えてくれました📷

これにより、息子がどんな遊びを楽しみ、どんな課題に取り組んでいるかが具体的に分かり、家庭での声かけやサポートにも役立っています!

連絡帳を活用したスタッフとの信頼関係づくり

連絡帳を通じて、日々の小さな変化や困りごともすぐに共有できるため、スタッフとの信頼関係も自然と深まっています。

たとえば、

・今日は初めて○○に挑戦できました!

・今、○○に苦手意識が出てきています…

など、細かなやり取りが息子の成長を支える確かな力になっています🌟

こうした日々のやりとりを大切にすることで、施設と家庭が連携しながら、子どもをサポートできると感じています。

6. よくある質問

児童発達支援事業所の選び方で最も大事なポイントは?

子どもが安心して過ごせるか、専門スタッフが配置されているかを重視しましょう。

事前に見学予約は必要ですか?

ほとんどの施設で事前予約が必要です。電話かメールで問い合わせましょう。

見学時に持参すべきものはありますか?

メモ帳、質問リスト、お子さん用の飲み物やおやつなどがあると安心です。

事業所ごとのカリキュラムはどう違う?

運動中心、学習支援中心、社会性重視など、それぞれ特色があります。

子どもが見学で泣いてしまったら?

無理に見学を続けず、子どもの気持ちを最優先にして中断してOKです。

評判が良い施設でも見学は必要?

必ず見学しましょう。子どもに合うかは口コミだけでは分かりません。

担当者に確認すべき質問は?

スタッフ配置、支援内容、緊急時対応、送迎の有無、定員などを聞きましょう。

施設環境のチェックポイントは?

音や匂い、衛生状態、設備の安全性などを確認しましょう。

何件くらい見学すればいい?

最低でも2〜3件、多ければ5件以上見学して比較すると良いです。

見学後の比較のコツは?

子どもの様子・施設の雰囲気・親の安心感をメモしておき、後から冷静に見直しましょう。

まとめ事業所選びのポイント

児童発達支援事業所の選び方は、子どもの発達や生活の質に大きく関わる大切なプロセスです。

焦らず、見学や体験を通して子どもにぴったりの施設を見つけましょう🍀

私たち家族も、見学を重ねた結果、息子が最も安心して過ごせる事業所を見つけることができました。

「児童発達支援 見学ポイント」を意識し、スタッフとの相性や支援内容をしっかり確認したことが、成功の秘訣です✨

事業所選びのポイント

児童発達支援事業所を選ぶ際には、以下の点を意識しましょう:

✅ 見学時に子どもの反応をよく観察する

✅ 施設の環境、スタッフの対応、カリキュラム内容を細かくチェックする

✅ 連絡帳などでの情報共有が充実しているか確認する

これらを意識することで、失敗を避けやすくなります。

直感も大切に!

そして何より、「ここなら子どもが安心できる」と感じる直感も大切にしてほしいと思います😊

親として、子どもが安心できる場所を直感で選ぶことも、重要なポイントです。

連絡帳の活用でこまめな情報共有

さらに、スタッフさんとのこまめな情報共有(連絡帳の活用)がとても重要です!

家庭と施設が連携し、息子の成長を見逃さずサポートすることができるようになりました。

たとえば、支援開始から1か月ほどで、息子が他のお友達に向かって「貸して」と自分から声をかける場面がありました✨

また、最初は苦手だったスライム遊びにも、自ら「やってみる!」と言って挑戦する姿が見られました。

こうした小さな一歩一歩が、親としての大きな喜びとなりました🎉

次回予告

次回は『【児童発達支援 見学チェックリスト】必ず確認すべき10項目|失敗しない施設選びガイド』を大公開します!🔎✨

見学のときに押さえるべきポイントを、わかりやすくまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね。

お楽しみに!