はじめに

「生き物を飼うこと」は、幼児期の心の成長に大きな影響を与える体験です。

とくに、カブトムシや金魚のような身近な生き物は、幼児でも無理なくお世話でき、命の尊さ・思いやり・責任感を育む絶好の教材。

我が家でも、息子が興味を持ったきっかけから、実際にカブトムシや金魚を育ててきました。

今回は、実体験を交えながら、幼児教育における効果や家庭での工夫を紹介します。

目次

はじめに

🪲 カブトムシの飼育で学ぶこと

1. 「戦わせる」遊びも、成長の一部

2. 命の短さを知る体験に

3. 季節を感じ、自然への興味が深まる

4. お世話を通して責任感が育つ

🐠 金魚を育てることで育まれる心

1. 縁日がきっかけに!自然な命との出会い

2. 塩浴で金魚が長生き!

3. 観察する力・集中力が身につく

4. 優しい気持ち・癒しの効果

5. 毎日のお世話で育つ「やさしさ」

🧠 幼児教育における「生き物飼育」の効果まとめ

🏡 家庭で実践するときの工夫

💬 よくある質問と答え(Q&A)

🌸 まとめ:小さな命と向き合う経験は、心の成長の種になる

補足:こんな方におすすめ

🪲 カブトムシの飼育で学ぶこと

1. 「戦わせる」遊びも、成長の一部

男の子に多いのが、「カブトムシを戦わせて遊ぶ」こと。

最初は「強い・弱い」という視点で遊びが広がりますが、

その中で「がんばれ」「痛そう」「かわいそう」という気持ちが芽生えることもあります。

遊びを通して、「命の重さ」「思いやりの心」「勝ち負けだけではない価値」に気づいていくのです。

親がそばで見守りながら、「戦わせること」からも感情の学びが生まれます。

2. 命の短さを知る体験に

カブトムシの寿命は短く、夏の終わりにはお別れの時がきます。

幼児にとって「死」はまだ理解が難しいテーマですが、

「生きている間に大切にしてあげること」「最後までお世話をすること」を通じて、命の尊さを実感できます。

寿命が短いからこそ、生きている間のお世話の大切さを感じる貴重な経験になります。

この経験は、他者を思いやるやさしい心を育てる第一歩になります。

3. 季節を感じ、自然への興味が深まる

カブトムシは夏限定の生き物。

毎年夏が来ると

「もうすぐ夏がくるね」「また会えるかな」「また育てたい」と言うようになり、季節の移り変わりを体感できます。

自然とのつながりを感じることは、幼児期の感性や観察力を育てます。

3. お世話を通して責任感が育つ

エサ(昆虫ゼリー)をあげたり、土を替えたりする中で、

「ぼくが(わたしが)やってあげる」という主体性と責任感が芽生えます。

毎日のルーティンに組み込むことで、生活リズムの安定にもつながります。

短期間でも、命を預かる責任感を身につけられる良い機会です。

🐠 金魚を育てることで育まれる心

1. 縁日がきっかけに!自然な命との出会い

我が家では、夏祭りの縁日ですくった金魚がきっかけでした。

偶然の出会いが、命を預かるきっかけに。

「すくった命を大切にする」という経験は、子どもにとって強い印象を残します。

2. 塩浴で金魚が長生き!

初めての飼育では、金魚が弱ってしまうこともあります。

そんなときに知ったのが、「塩浴(えんよく)」という方法。

水1リットルに対して1〜2gの塩を入れると、体調を整えて長生きしやすくなるんです。

「どうすれば元気になるかな?」と工夫する経験が、思考力や観察力を育てます。

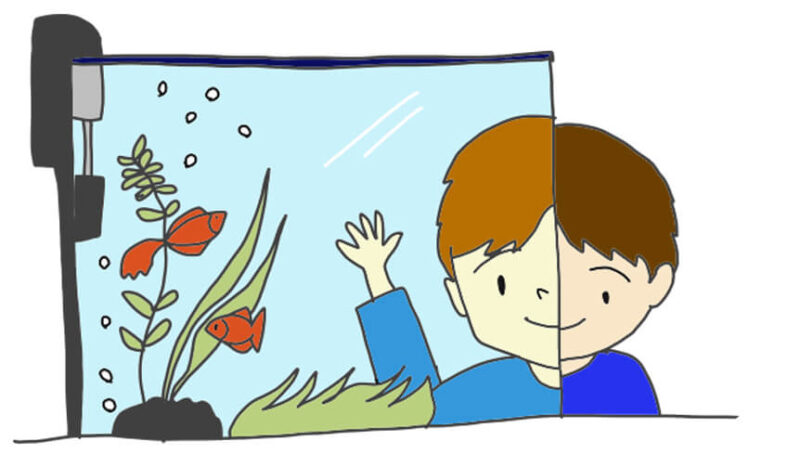

3. 観察する力・集中力が身につく

金魚は、静かに観察できる生き物です。

「今日は元気かな?」「ごはんを食べてるかな?」と見ることで、観察力や集中力が養われます。

日々の小さな変化に気づくことは、科学的な思考の芽を育てることにもつながります。

4. 優しい気持ち・癒しの効果

ゆらゆら泳ぐ金魚の姿を眺めることで、情緒の安定やリラックス効果も期待できます。

幼児期は感情の起伏が激しい時期ですが、生き物を通じて心を落ち着かせる時間を持つことは大切です。

5. 毎日のお世話で育つ「やさしさ」

朝や夜にエサをあげたり、水を替えたりする中で、命を守る行動が習慣になります。

エサをあげる、水槽をきれいにするなどの体験から、

「自分以外の存在にも優しく接する」気持ちが芽生えます。

これは、幼稚園や集団生活での友達への思いやりにもつながります。

🧠 幼児教育における「生き物飼育」の効果まとめ

| 育つ力 | 内容 |

|---|---|

| 命の理解 | 生と死を体験的に学ぶ |

| 責任感 | 毎日のお世話を通じて育つ |

| 思いやり | 他者を大切にする心 |

| 観察力 | 日々の変化に気づく力 |

| 感性 | 季節や自然への興味 |

| 自己肯定感 | 「自分にできた」という喜び |

🏡 家庭で実践するときの工夫

- 一緒に観察日記をつける:絵や写真を添えて「今日の様子」を記録

- お世話スケジュールを可視化:子ども用カレンダーに「えさをあげた日」をシールでチェック

- 一緒に会話する時間を持つ:「どうして今日はあまり動かないのかな?」など、思考を促す質問を

親子で取り組むことで、単なる飼育ではなく、学びの時間に変わります。

💬 よくある質問と答え(Q&A)

幼児にカブトムシや金魚の飼育はまだ早くないですか?

幼児でも大丈夫です。

カブトムシや金魚は、短い期間でお世話の基本を学べる生き物です。

親が一緒に関わりながら進めることで、「命を大切にする心」や「責任感」を安全に育てられます。カブトムシと金魚、どちらが幼児向けですか?

どちらにも良さがあります。

カブトムシは季節を感じやすく、命の短さを学ぶ体験に。

金魚は毎日の観察や癒し効果があり、日々の習慣化に向いています。

初めての子には「金魚」から始める家庭も多いです。お世話はどのくらい手間がかかりますか?

カブトムシは2日に一度のエサ交換、金魚は1日1〜2回のエサやりが基本です。

親がサポートしながら行えば、5分程度で終わる簡単なお世話です。子どもがすぐ飽きてしまったらどうすればいいですか?

「観察日記」や「名前をつける」「一緒に写真を撮る」など、関わりを増やす工夫をしましょう。

親子で一緒にお世話することで、「自分が関わっている実感」を持ちやすくなります。カブトムシが死んでしまったとき、どう伝えればいいですか?

「悲しいけど、○○もがんばって生きてたんだね」と命を全うしたことを伝えるのが大切です。

「ありがとう」「また会おうね」とお別れの時間を持つことで、死を自然に受け止める力を育てられます。金魚が死んだら、どうすればいいですか?

お墓を作って「ありがとう」を伝える時間を持ちましょう。

「命には終わりがある」「大切にすることの意味」を理解する良いきっかけになります。観察日記はどうつければいいですか?

絵を描くだけでもOK!

「きょうのカブトムシ」「きょうの金魚」の様子を1日1枚描くことで、観察力や表現力が育ちます。

写真を貼る方法もおすすめです。カブトムシや金魚はどこで買えばいいですか?

ペットショップ、ホームセンター、夏ならイベントなどでも入手できます。

初心者は「お店のスタッフから説明を聞く」ことで、安心して飼育を始められます。兄弟で一緒にお世話させても大丈夫?

はい、大丈夫です。

分担を決めて、「今日の当番」を交代で担当すると、協力する力も育てられます。

トラブルが起きたら、親が「一緒にやってみよう」と調整してあげましょう。生き物を飼うことで、本当に教育効果はありますか?

はい。

命を大切にする心、観察力、責任感、思いやりなど、教科書では学べない「生きる力」を育てます。

幼児教育の現場でも、「生き物の飼育」は心の教育として推奨されています。

🌸 まとめ:小さな命と向き合う経験は、心の成長の種になる

カブトムシや金魚の飼育は、幼児でも無理なく始められる「命の教育」。

かわいがるだけでなく、お世話を通して「生きる」「支える」「見守る」経験を積むことができます。

小さな命に触れる体験は、子どもの心にやさしさ・責任感・命の尊さを刻み、

将来の豊かな人間性を育む、大切な一歩になるでしょう。

ぜひ、お子さんと一緒に小さな命を育ててみませんか?

きっと、思いやりや責任感がぐんと育つ素敵な体験になります。

💡補足:こんな方におすすめ

- ペットを飼うのは難しいけれど、命の学びを体験させたい

- 幼児に「思いやり」「責任感」を育てたい

- 親子で自然体験・自由研究を楽しみたい

📢次回予告

お楽しみに!