はじめに

幼稚園生活が始まると、多くのママが感じるのが、

「うちの子、お友達と仲良くできるかな?」という不安。

特に、少し人見知りだったり、発達に特性があるお子さんの場合、

お友達との関わり方や名前を覚えることが難しく、集団生活に馴染むのに時間がかかることもあります。

私の息子も、療育のためにお休みが多かったこともあり、

クラスのお友達の顔と名前がなかなか一致せず、関わりを持つのが難しい様子でした。

そんなとき、私が試してみたのが、「名前カード」を手作りすること。

家庭でお友達の名前を少しずつ覚えるサポートをしたことで、

息子のお友達への興味や関わろうとする気持ちがぐんと育っていきました。

この記事では、私の体験をもとに、

「幼稚園でお友達を作るのが難しい理由」と「名前カードを使った工夫」についてご紹介します。

目次

はじめに|幼稚園で友達ができるか不安なママへ

- 幼稚園でお友達を作るのが難しい理由

└ 名前を知る機会が少ない現代の園生活

└ 名前を覚えられないと関係が深まりにくい

└ 人見知りや発達特性によるハードル - 家庭でできる!「名前カード」づくりの実践法

└ きっかけは入園式の掲示板

└ 授業参観で名前をチェック

└ 名前カードの簡単な作り方

└ 遊び感覚で取り入れる活用法 - 「名前カード」で感じた3つの効果

└ 話しかけやすくなる

└ ひらがな学習にもつながる

└ クラス替えでも振り返りができる - 発達特性のある子にもおすすめな理由

- よくある質問

- まとめ|お友達作りの第一歩は「名前」から

1. 幼稚園でお友達を作るのが難しいと感じる理由

幼稚園は、子どもにとって初めての集団生活。

たくさんのお友達と関わるチャンスがある一方で、

実際には「お友達の名前を覚えられない」「どう関わればいいかわからない」など、悩みを感じることも多いです。

ここでは、現代の幼稚園生活で「お友達作り」が難しくなっている背景を見ていきましょう。

現代は「個人情報保護」で名前を知る機会が少ない

一昔前までは、入園時にクラスの名簿やお友達一覧が配られることがよくありました。

でも今は、個人情報保護の観点から、

クラス替えの際に名前が掲示されたり、プリントで配布されることはほとんどなくなっています。

私の息子の幼稚園でも、唯一、入園式のときだけ名前が掲示されていて、

その後はクラスのお友達の名前を知る機会がありませんでした。

そのため、誰がどの子なのか覚えるのが難しく、

「話しかけたいけど、名前がわからない…」という状況に。

息子だけでなく、ママである私も、お友達の顔と名前を覚えるのに苦労しました。

お友達の名前を覚えられないと、関係が深まりにくい

名前を覚えることは、人間関係を築くうえでの大切な第一歩です。

大人でもそうですが、名前を覚えられない相手とは、なかなか親しみが持てません。

特に子どもにとって「名前」は、相手を認識し、関わりを持つための大切なきっかけです。

子ども同士でも、「○○くん」「○○ちゃん」と呼びかけることで、

ぐっと心の距離が近づき、親しみを感じられるようになります。

「○○くん、おはよう!」と声をかけるだけで、関係が一歩前進します。

一方で、名前を覚えていないと、話しかけるきっかけをつかみにくく、

遊びの輪に入りにくいこともあります。

息子も、「あの子、一緒のクラスじゃない?」と聞いても、

「わからない…」と戸惑うことが多く、関わるチャンスを逃してしまうことがありました。

そこで私が「〇〇ちゃんだよ」と教えてあげると、少し安心して声をかけられるようになり、

お友達への関心が少しずつ育っていきました。

人見知りや発達特性によるハードルもある

さらに、息子のように発達に特性がある場合、

人との関わりや記憶に苦手さを持つこともあります。

- 名前と顔を一致させるのが難しい

- 話しかけたい気持ちはあるけど、どう声をかけていいか分からない

- 突然話しかけられると緊張してしまう

こうした特性は、お友達作りに少し時間がかかる要因になります。

また、療育などで登園日が少ないと、関わる機会自体も減り、

結果的に「お友達を作るきっかけ」が少なくなってしまうことも。

でも、そんな息子が少しずつお友達と関われるようになったのは、

家庭での小さなサポートがあったからでした。

次の章では、私が実践した「名前カードづくり」の方法と、その効果をご紹介します。

2. 息子のために実践した「名前カード」づくり|家庭でできるお友達サポート

幼稚園のお友達の名前をなかなか覚えられない息子のために、

私が始めたのが、「クラスのお友達の名前カード」を手作りすることでした。

「まずは名前を覚えるところから始めよう」と思い、

家庭で少しずつお友達の名前に親しめるよう工夫してみました。

🌸きっかけは入園式の掲示板

名前カードを作るきっかけになったのは、入園式当日のクラス掲示でした。

体育館の後ろに、クラス全員の名前が一覧で貼られていたのです。

「たまたま記念に」と思い、

私はそのクラス名簿の掲示を写真に撮っておきました。

その後、クラスの子どもたちの名前を知る機会がなかなかなく、

「そうだ!写真撮ってたよね」と思い立ち、

そこから「お友達一覧カード」を作ってみることにしたのです。

👀授業参観の掲示物も活用!

学年が上がってクラス替えがあった際には、

もう名前の掲示や名簿のお知らせはありませんでした。

そこで私は、授業参観の日に教室内をチェック。

「この機会を逃したら、もう一覧を見るチャンスがないかも!」と思い、

掲示物にあった子どもたちの名前を写真に撮って帰宅しました。

その写真をもとに、

新しいクラスの「名前カード」を作成。

お友達の名前を忘れたときや、話題づくりのきっかけにもなり、

息子との会話が広がる大切なツールになりました。

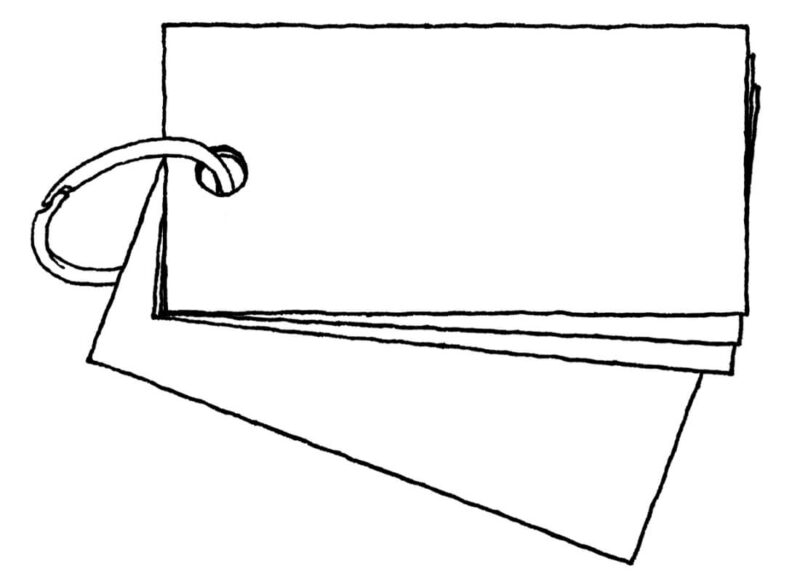

✂️家庭でできる!簡単な名前カードの作り方

作り方はとってもシンプル!

特別な材料はいりません♪

おうちにあるもので、すぐに作れます✨

🧺材料

- 厚紙またはカードサイズの紙(名刺サイズでもOK)

- カラーペン・色鉛筆

- マスキングテープやシールなどのデコレーションアイテム

- (あると便利)カードをまとめるリング

✂️作り方の手順

- カードの中央に「お友達の名前(ひらがな)」を書きます。

- 女の子の名前は赤ペン、男の子の名前は青ペンで色分けすると、

ひと目で分かりやすくなります。 - まわりをマスキングテープやシールで飾って、

子どもが「かわいい!」「かっこいい!」と思えるデザインに。 - 最後に、カードをリングで束ねると、

めくりやすく持ち運びも簡単です♪

🌸ポイント

- リング式にすることで、子どもが「今日は○○くん!」と自分で選んで練習できるようになります。

- 名前を見て覚えるだけでなく、「お友達に声をかける練習」にもぴったり✨

🧠名前カードの活用方法|遊び感覚で親しむのがポイント!

作ったカードは、「勉強」ではなく「遊び」として取り入れるのがコツです。

- 「今日はこの子の名前を読んでみよう!」

- 「この子知ってる?しゃべったことある?」

- 「明日、○○くんに『おはよう』って言ってみようか」

といった形で、日常の会話の中に自然にカードを取り入れました。

息子はカードをめくりながら、

「この子、知ってる。おにごっこした」「○○ちゃんは、朝よく会うよね」など、

少しずつお友達への関心を持つようになりました。

🌱カードを使って感じた3つの効果

①名前を覚えることで話しかけやすくなった

「○○くん、おはよう!」と自分から声をかけられるようになり、

会話のきっかけが生まれました。

②ひらがな学習にも役立った

名前を読む練習が、自然とひらがな学習にもつながりました。

遊びながら文字に親しめたのは、一石二鳥でした。

③クラス替えのたびに振り返りができた

新しいクラスになっても、「前のクラスの○○くん、覚えてる?」と振り返ることで、

息子にとって大切な思い出カードにもなりました。

今でも3年分のカードを大切に眺めることがあります。

💡親子のコミュニケーションツールとしても大活躍

このカードは、息子だけでなく、親子の会話のきっかけにもなりました。

「今日は誰と遊んだの?」「このカードの子、元気だった?」と、

幼稚園での出来事を話す時間が増え、

息子の世界をより理解できるようになりました。

名前カードで育つ!発達特性のある子の「お友達との関わり」サポート法

「お友達の名前を覚える」というシンプルな工夫でしたが、

息子にとってこの名前カードは、幼稚園生活の中で大きな支えになりました。

少しずつ、お友達への興味や関わる意欲が芽生え、

毎日の登園が少しずつ楽しみな時間に変わっていったのです。

🌼自分から話しかける勇気が持てた

最初は、お友達の名前を見てもピンとこなかった息子。

でも、カードを繰り返し見ていくうちに、

「○○くん、今日いたよ!」

「○○くん、休みだった。」

「○○ちゃん、ポケモン好きなんだよね」

「○○ちゃん、今日泣いてた」と、

自然とお友達の存在を意識するようになりました。

そしてある日、登園すると

息子が自分から

○○くんがいたー!

「〇〇くん、おはよー。」と声をかけたとき、

私は胸がいっぱいになりました。

それは、息子が自信をもって一歩踏み出せた瞬間でした。

💬会話のきっかけが増え、関係が深まった

名前を知ることで、お友達と会話が生まれやすくなりました。

たとえば、

「○○くんのTシャツかっこいいね!」

「○○ちゃん、今日一緒にブロックしよう!」

といった会話が自然に増え、少しずつ仲間との関わりが広がっていきました。

「名前を覚える」ことは、ただの記憶ではなく、

人とのつながりを作る第一歩なのだと実感しました。

🧩発達特性のある子にもおすすめな理由

息子のように、発達に特性がある子どもは、

「顔と名前を一致させる」「関わるきっかけを見つける」ことに時間がかかることがあります。

そんなとき、家庭で繰り返し目にするサポートがあると、

少しずつでも安心してお友達と関われるようになります。

✅おすすめの理由

- 記憶のサポートになる

- 登園前に予習できて安心感が生まれる

- 「お友達」に興味を持つきっかけになる

- 家族と一緒に楽しみながら取り組める

名前カードは、子どもの発達に応じて使い方を工夫できる、

コミュニケーション力を育むやさしい支援ツールです。

よくある質問と答え(FAQ)

幼稚園で友達ができないのは発達障害が原因ですか?

原因はさまざまです。

発達特性による人付き合いの難しさもありますが、環境や経験不足も関係します。

焦らずサポートを続けましょう。名前カードを作るとき、顔写真は必要ですか?

個人情報の観点から顔写真は避けましょう。名前だけでも十分効果があります。

名前カードはどんな年齢から使えますか?

ひらがなが読めなくても、「色」や「マーク」を使えば3歳頃から活用できます。

どれくらいの頻度で使うと効果がありますか?

1日1〜2枚、楽しく遊ぶ感覚で繰り返すのがおすすめです。

お友達の名前を覚えても話しかけられない場合は?

家でロールプレイをしたり、「おはようって言えたらシール1枚」など小さな達成感を積みましょう。

名前カードを作るとき、文字の色はどうすれば?

子どもが区別しやすいよう、男の子・女の子で色を分けるとわかりやすいです。

クラス替えでカードを作り直す必要はありますか?

新しいクラスのカードを作り、前のカードは思い出として残してOKです。

名前カード以外のサポート方法はありますか?

「友達紹介アルバム」や「写真付き名簿」なども効果的です。

発達特性がある子に無理に友達を作らせないほうがいいですか?

無理は禁物ですが、安心できる関わり方を少しずつ増やすことが大切です。

ママはどんなサポートをすればいいですか?

子どもの話をよく聞き、園での体験を家庭で整理してあげることが一番のサポートです。

まとめ|お友達作りの第一歩は「名前」から

幼稚園でお友達を作るのは、子どもにとっても、ママにとっても大きなチャレンジ。

でも、「お友達の名前を覚える」という小さな一歩が、

子どもの世界を広げてくれます。

息子の場合も、名前カードを通して

「お友達を覚える → 話しかける → 仲良くなる」というサイクルが生まれ、

幼稚園生活がどんどん楽しくなっていきました。

もし、「お友達の名前が覚えられない」「関わりが難しい」と感じているなら、

ぜひ家庭で名前カードを取り入れてみてください。

きっと、お子さんの小さな変化に気づけるはずです。

✨子どもの「できた!」を増やすサポートは、ママの工夫から始まります。

お友達の名前を覚えることは、関わりの第一歩。

親子で楽しみながら、少しずつ「お友達の輪」を広げていきましょう🌸

次回予告 🎉

「【幼児教育】カブトムシ・金魚を育てて学ぶ「命の大切さ」と「心の成長」」