はじめに

「まさか、うちの子が発達障害かも…?」

そんな風に不安を感じた瞬間、ありませんか?

私も最初は、息子のちょっとした違和感に気づきつつも、

「気のせいかも」「そのうち成長するはず」「うちの子に限って…まさか…」と見ないふりをしていました。

しかし、「発達障害=できないことが多い子」ではないと知ったとき、

「特性を理解する」という視点を持てたことで、子どもへの私の見方は大きく変わりました。

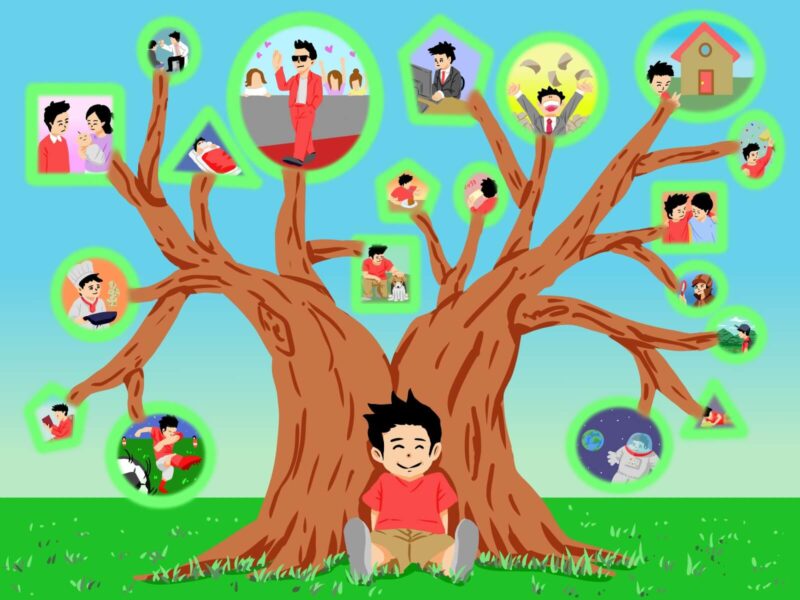

子どもは皆それぞれの「特性」を持っていて、それに合った関わり方やサポートがあれば、自分らしく輝けるのです✨

この記事では、

「発達障害の特性を理解し、家庭でできる支援や関わり方」について、私自身の体験を交えながらわかりやすく解説していきます。

✔ 発達障害の子どもとの関わり方に悩んでいる方

✔ 子どもの困りごとに寄り添いたいと思っている方

そんなママ・パパに寄り添う内容になっています。

ぜひ、最後までご覧ください🌸

目次

- 発達障害とは?子どもの行動の背景と親が知っておくべき特徴

● 発達障害の子どもは「できない子」ではない - 発達障害の子どもに親ができることとは?心構えと具体的なサポート方法

● 聴覚過敏(音に敏感)への対応

● 嗅覚過敏(匂いに敏感)への対応

● 味覚過敏(味や食感に敏感)への対応

● 触覚過敏(肌の刺激に敏感)への対応 - 発達障害を受け入れるプロセス 親の子心の整え方

● 心が楽になるヒント - 発達障害の子どもを支えるために必要な周囲の理解

- 診断がなくても支援は必要

● グレーゾーンの子どもへの配慮 - よくある質問(FAQ)とその回答

- まとめ

1. 発達障害とは?子どもの行動の背景と親が知っておくべき特徴

発達障害とは、脳の発達の特性によって、行動・コミュニケーション・感覚などに困難があらわれる状態のことを指します。

これは先天的な特性によるもので、本人の努力不足や親の育て方が原因ではありません。

🌟 「できない子」ではなく、「特性がある子」

発達障害の子どもたちは、「苦手」が目立ちやすい一方で、その裏にはしっかりと理由があるのです。

たとえばこんな姿、見覚えありませんか?

✅ 言葉の理解は苦手でも、驚くほど記憶力がある

✅ 落ち着きがないように見えても、好きなことには驚くほど集中する

こうした「発達の凸凹(でこぼこ)」は、その子の個性や強みの表れでもあります。

まずは親がその子の「強み」や「得意」に気づき、伸ばしていくことが大切なサポートの第一歩です✨

【ASD(自閉スペクトラム症)傾向のある子ども】

🧠 特徴:

- 予定の変更に混乱しやすい

- コミュニケーションが一方的 or 苦手

- 感覚に敏感(音・におい・肌ざわりなど)

🏡 家庭でできるサポート:

- 🗓️ 一日の流れを見える化(スケジュール表や絵カード)

- 📢 予定変更は事前に説明+予告を

- 🧩 得意なことを取り入れた遊びで「自信」と「安心」を

【ADHD(注意欠如・多動症)傾向のある子ども】

🧠 特徴:

- 注意がそれやすく集中が続かない

- 落ち着きがなく、じっとできない

- 衝動的に動いたり、思ったことをすぐ口にすることも

🏡 家庭でできるサポート:

- 📌 指示は「短く」「一つずつ」「具体的に」

- 🏃♂️ 体を動かす時間をこまめに取る

- 🌟「できたね!」の声かけで自己肯定感をアップ

🗣️ 声かけ例:「今はお片付けの時間だよ。終わったら遊ぼうね!」

2. 発達障害の子どもに親ができることとは?心構えと具体的なサポート方法 💞

発達障害のある子どもへの接し方に悩む親御さんはとても多いです。

「どうして他の子と違うの?」

「私の育て方がいけなかったのかな…」

そんなふうに、自分を責めてしまうこともあるかもしれません。

でも本当に大切なのは、「何ができないか」ではなく、「何に困っているのか」を一緒に見つけることです。

🌟 親の理解とちょっとした配慮で、子どもは安心できる

発達障害の子どもは、環境からの影響を受けやすいという特性があります。

だからこそ、親がその子の特性に合った関わり方をすることが、安心と笑顔につながります😊

感覚過敏がある子どもへの対応【具体例つき】🎯

🔊 聴覚過敏(音に敏感)への対応

音に対して強い不快感や恐怖心を抱く「聴覚過敏」の傾向が見られることがあります。

- 📺 家電やテレビの音量を下げる

- 🚶♂️ 騒がしい場所には無理に連れて行かない

- 🎧 ノイズキャンセリングイヤーマフの活用

- 🗓️ 音が出る場所は事前に説明+短時間の滞在を意識

🗣️ 声かけ例:「音が大きくてびっくりしたね。ちょっと静かな場所で休もうか?」

👃 嗅覚過敏(匂いに敏感)への対応

ある特定のにおいに強い嫌悪感や不快感を示す場合があります。

(例:料理のにおい、柔軟剤、香水など)。

- 🧴 無香料の洗剤・柔軟剤を選ぶ

- 🍳 料理の匂いが気になるときは、換気や席の工夫を

- 😷 外出先では、タオルやマスクでにおいをブロック

🗣️ 声かけ例:「このにおい苦手だったね。少し離れてもいいよ」

🍽️ 味覚過敏(味や食感に敏感)への対応

食べ物の「苦味」「酸味」「舌触り」が苦手で、偏食や小食になることも。

- 🍲 苦手なものを無理に食べさせない

- 🧂 だしや食感の工夫で“慣れ”を少しずつ広げていく

- 🍱 食器や盛り付けを工夫して「食べたい気持ち」を後押し

🗣️ 声かけ例:「今日は食べられるものからで大丈夫だよ」

👕 触覚過敏(肌の刺激に敏感)への対応

洋服のタグ、靴下の縫い目、湿った服…。

些細な刺激が大きなストレスになることもあります。

- 👚 タグのない服 or 裏返して着る

- 🧸 肌ざわりのいい素材(オーガニックコットンなど)を選ぶ

- 🧦 予備の服・靴下を常備して、すぐ着替えられる工夫を

- 🧼 洗剤・柔軟剤も子どもに合ったものを選ぶ

🧵 関連記事

🔹 [子どもの肌に優しい洋服ブランドベスト5と選び方ガイド]

🔹 [発達障害児の特性とサポート|感覚過敏・実行機能の弱さ・体の使い方]

💬特性を知ることで、子育てはもっと優しくなる

発達障害のある子どもは、「困った子」ではなく「困っている子」。

親が子どもの感じ方や特性を理解し、日常の中で少しずつ配慮していくことで、子どもは「自分らしく」生きる力を育んでいけます。

🌈 完璧な対応より、「気づいてもらえた」と感じられることが、子どもにとっての大きな安心です。

3. 発達障害の診断を受け入れるまでのプロセス親の心の整え方

親の心の整え方🧡

「発達障害の診断を受けたけど、まだ心が追いつかない…」

──そんなふうに感じるのは、あなただけではありません。

「私の育て方が悪かったのかな?」「どうして、うちの子が…」

診断を前に、不安や罪悪感でいっぱいになる親御さんもたくさんいます。

でも、まず知ってほしいのは、

発達障害は「親のせい」ではなく、その子の「特性」だということ。

この理解が、受け入れへの第一歩になります🌈

🌼少しずつ「特性」を理解しながら歩もう

はじめは戸惑いや不安が大きくても、子どもの特性に寄り添い、日々の暮らしの中でサポートを実践することで、少しずつ生活は安定していきます。

ポイントは、診断名にとらわれすぎず、

「目の前の困りごと」に向き合うこと。

🌟心が少し楽になるヒント

親の気持ちが少し軽くなる工夫を紹介します👇

✅ 支援者とつながる(児童発達支援・療育機関・相談員)

✅ 同じ立場の親と交流する(SNS・親の会・地域のサロン)

✅ 「できたこと」に目を向ける(小さな成長を一緒に喜ぼう)

👂 ひとりで抱え込まないで。支援の手を借りてOKです。

📝ヒント:感情の整理には、専門家の助言や「同じ悩みを持つ仲間の存在」が大きな支えになります。

💭親が抱えやすい悩みTOP3とその対処法

① 「うちの子だけ発達が遅れているようでつらい…」

→ 他の子と比べたくなるのは自然なこと。

でも、成長のペースは一人ひとり違います。

📌対処法:「昨日より今日、できたこと」に目を向けてみてください✨

② 「将来が心配で、夜も眠れない…」

→ 将来を考えることも大切。

でも、今できることに目を向けると、気持ちが少し楽になります。

📌対処法:「今日も一歩前進できたね」と親子で一日を振り返ってみましょう🌙

③ 「周囲に理解されなくて、孤独を感じる…」

→ 理解されないつらさは、想像以上に重く感じるもの。

でも、ひとりじゃありません。あなたを理解してくれる人は、必ずいます。

📌対処法:オンラインコミュニティや支援センターなど、安心できる居場所を探してみましょう🤝

4. 🤝親だけじゃない!発達障害のある子どもへの支援に必要な周囲の理解とは?

発達障害の子どもを支えるには「周囲の理解」がカギ🔑

子どもが安心して育つには、関わる大人が同じ方向を向いて支えることが大切です。

そのために、以下のような周囲の協力体制が欠かせません👇

📝 幼稚園・保育園との連携

・個別支援計画を作成し、園での過ごし方を共有することが重要です。

🏥 医療機関でのアセスメント

・小児科や発達外来の医師と連携し、必要な支援や療育の方向性を確認します。

👨👩👧👦 家族やきょうだいの理解

・きょうだいへの関わり方も工夫しながら、家族みんなで支える環境をつくっていきましょう。

💡子どもが安心して成長するには、「関わる全ての大人が同じ方向を向くこと」が大切です。

📚関連記事もあわせてチェック!

理解が深まる記事をまとめました👇

📌【体験談あり】発達障害の診断名は「レッテル」じゃない|親の葛藤とその先に見えた支援

📌【視覚支援ツール】家庭で使える絵カード&スケジュール表の活用法

📌【療育って何?】療育の1日の流れと家庭での関わり方

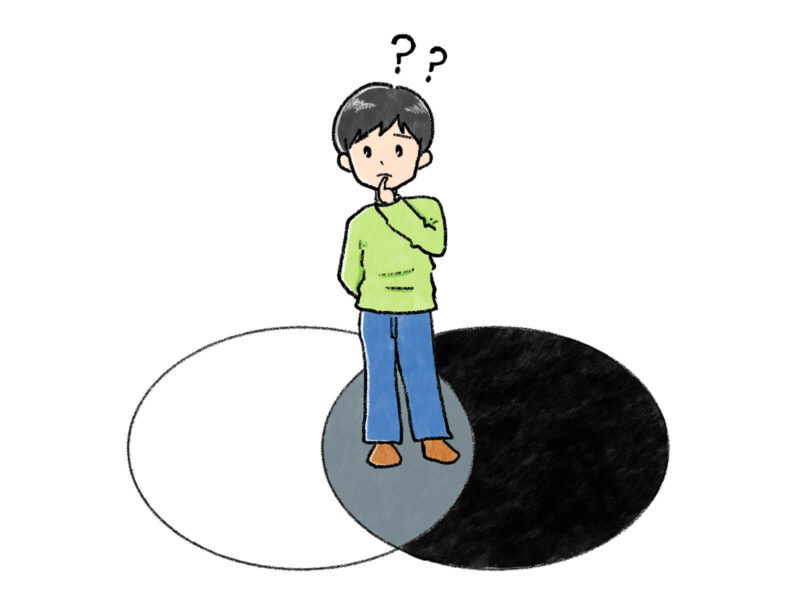

5. ⚖️診断がなくても支援は必要!グレーゾーンの子どもへの配慮

「発達障害の診断はつかないけれど、なんとなく育てにくい…」

そんなふうに感じる子どもたちは、いわゆる「グレーゾーン」にあたります。

実は、診断があるかどうかに関係なく、

🌱「その子が困っていることに気づき、配慮する」ことが何より大切です。

💡診断よりも大切なこと「目の前の困りごと」に向き合うこと

発達障害の特性を少し持っている子どもは、集団の中で困難を感じやすい場面もあります。

「まだ小さいし、様子見でいいかも…」と後回しにせず、今からできる支援を始めましょう。

たとえば、こんな工夫が効果的です👇

✅ 集団行動が苦手

→ 少人数・1対1の関わりからスタート

✅ 言葉の指示が入りにくい

→ 絵カードやスケジュール表など視覚支援を活用

✅ 刺激に敏感

→ 静かな環境・短時間の活動に切り替える

🧩 グレーゾーン=支援不要ではありません。

「診断がないから、まだ大丈夫」ではなく、

✨「今その子が困っていること」に焦点を当ててあげることで、ぐんと生活がしやすくなります。

あなたの気づきが、子どもにとっての大きな安心になります😊

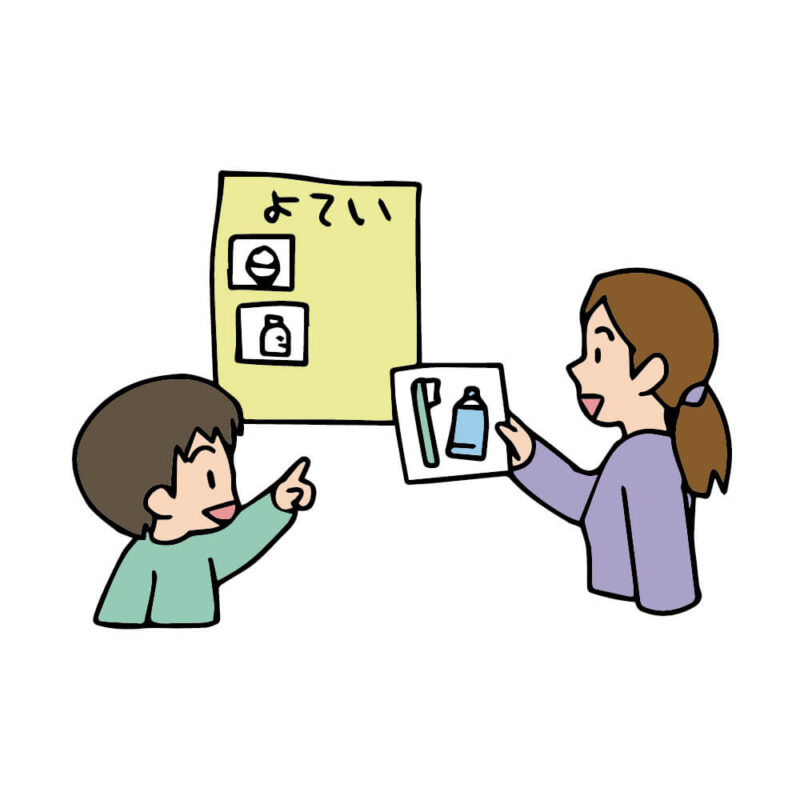

👀視覚支援って?おうちでできる簡単アイデア

視覚的な情報は、発達に凸凹がある子にとってとても心強い味方。

🧠 言葉よりも「見てわかる」方が安心できる子も多いんです。

🖼️ 絵カード

「ごはん」「トイレ」「おかたづけ」など、行動をイラストで提示すると、理解しやすくなります。

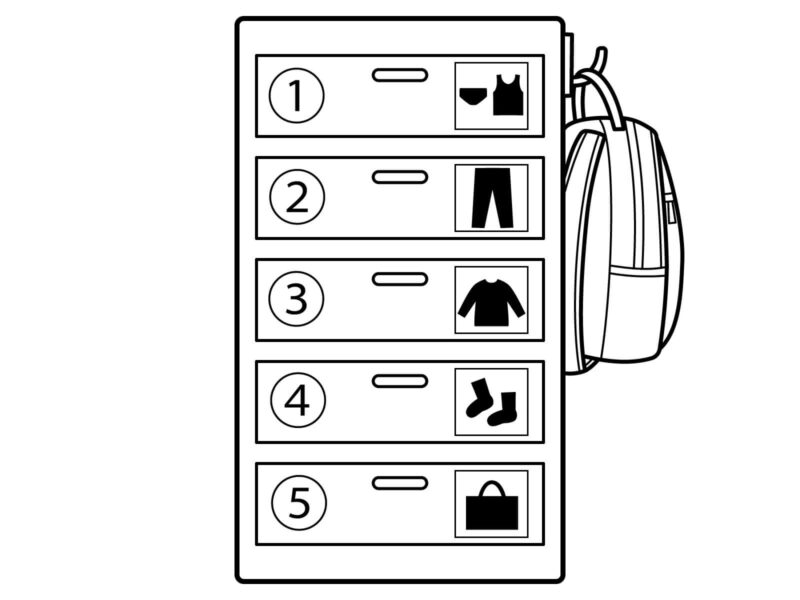

📅 スケジュール表

「朝ごはん → 幼稚園 → おやつ → おふろ」など、1日の流れを「見える化」することで、先が予測できて安心感に。

📦 ラベル貼り

おもちゃ箱に「くるま」「ブロック」など絵つきラベルを貼れば、片づけも自分でできるように!

タンスにも「靴下」「洋服」などのラベルをつければ、朝の身支度もスムーズに♪

6. よくある質問(FAQ)

発達障害とはどのようなものですか?

発達障害は、脳の発達に特性があり、それが行動や日常生活に影響を及ぼす状態を指します。

自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などが含まれます。発達障害の子どもの特性はどのように見つければいいですか?

子どもが困っていることや苦手な場面に注目し、専門家のアセスメントや観察を通じて特性を理解するのが大切です。

親として日常の行動や感情の変化を記録しておくと役立ちます。親ができるサポートとはどんなことですか?

子どもの特性に合った環境作りやルールの明確化、わかりやすい指示を心がけることが重要です。

また、専門家と連携し、療育や発達支援を利用することもおすすめです。発達障害の診断を受けるタイミングはいつがいいですか?

子どもが日常生活や集団行動で困難を感じている場合、早めに専門機関で相談するのが望ましいです。

特に3歳児検診などの節目で指摘を受けた際は積極的に受診を検討してください。親として子どもを支えるために必要な心構えは?

子どものできない部分よりも、困っている部分や得意なことに目を向け、子どもと共に成長する姿勢を持つことが大切です。

また、無理せず周囲のサポートを受けることも重要です。発達障害の子どもにどのように声をかけたら良いですか?

短く、具体的でわかりやすい言葉を使いましょう。

複雑な指示は避け、1回に1つのことを伝えると効果的です。

また、できたことをしっかり褒めることも忘れないでください。学校や幼稚園で先生に発達障害を伝えるべきですか?

子どもの特性を理解してもらい、適切なサポートを受けるために先生に伝えることをおすすめします。

ただし、どの程度伝えるかは子どもの状況に応じて決めましょう。触覚過敏や音への過敏さにどう対応すればいいですか?

子どもが安心できる環境を整えることが大切です。

柔らかい素材の服を選ぶ、静かな場所で過ごす時間を増やすなど、小さな工夫が子どもの負担を軽減します。発達障害の子どもの得意分野を伸ばすにはどうすればいいですか?

子どもが興味を持つことに注目し、それを支える活動を日常に取り入れましょう。

例えば、絵が好きなら絵を描く時間を増やしたり、好きなキャラクターを活用して学びを楽しむ方法があります。親自身のストレスを軽減する方法はありますか?

子育ての悩みを信頼できる人に話すこと、自治体や療育施設の支援を活用することが有効です。

また、自分の時間を大切にし、無理をしない姿勢を心がけましょう。

まとめ

この記事では、発達障害を「できないこと」ではなく「その子の個性・特性」として捉える大切さについてお伝えしました。

🌱発達障害は、決して「親の育て方のせい」ではありません。

子どもが困っている背景を知り、できる範囲で家庭から支援していくことが、子どもの安心と成長につながります。

🌱ひとりで抱え込まず、必要なときは、専門機関・家族・同じ立場の仲間に頼って大丈夫。

あなたの「ちょっとした工夫」が、子どもの世界をぐっと広げてくれます。

大切にしたい3つのこと:

- 子どもが安心できる環境を整えること

- 困りごとに寄り添い続ける姿勢

- 診断名にとらわれず、目の前の子どもを大切にすること

この3つを意識するだけで、子どもの心が少しずつほぐれ、やがて確かな成長へとつながっていきます。

発達障害は、理解とサポート次第で、子どもも親もぐんと生きやすくなるのです🌈

📣この記事が少しでも参考になった方へ📣

「わかる!」「役に立った!」と思ったら、コメントやSNSでのシェアをぜひお願いします♪

📢次回予告

次回は…【吃音の子供への親のサポート方法7選|家庭でできる支援と声かけのコツ】を徹底解説!

・吃音が起こる原因とは?

・子どもが安心できる声かけの工夫は?

など、明日からできるサポート方法をご紹介します。

どうぞお楽しみに😊

📌あわせて読みたい関連記事