はじめに【療育の効果はいつから?】療育を始めて見えた成長と変化✨

こんな方へ向けた記事です👇

「療育って本当に効果があるの?」と不安を抱えている方

集団行動が苦手なお子さんへのサポートに悩んでいる方

家庭でできる支援を模索している方

療育を始めて、気づけば1年4か月。

当初は「どんな風に変わっていくのか」「いつになったら効果を感じられるのか」まったく想像もつきませんでした。

でも私たちの場合は、不思議と焦りは少なくて…

「今できることをやっている」という安心感が、私たち親子を支えてくれていました。

すぐに劇的な変化があるわけではありません。

でも、🧩日々の小さな一歩が少しずつ積み重なっていくと、ある日ふと「前とは違うな」と感じられる瞬間がやってきます。

息子が少しずつ集団の中で過ごす力を身につけ、自分の気持ちに気づいてコントロールできるようになってきたこと…それは何よりも大きな希望でした🌱

今回は、療育の効果が見えてくるまでにかかった時間や、集団行動の変化、家庭での関わり方について、同じように悩みを抱えるご家族に向けてリアルにお伝えします。

目次

- 療育を始めてから1年|効果はいつから感じた?

① 登園しぶりが改善された理由

② 集団行動がスムーズに!

③ 療育で育まれた「やってみたい」気持ち

④ 手先の不器用さが改善!療育で効果のあった遊び

⑤ 友達との距離感がわかるように

⑥ おもちゃをシェアできるようになった

⑦ ダンスへの苦手意識が克服されてきた

⑧ 感覚過敏の改善

⑨ 覚えることが増えてきた

⑩ 癇癪が減り、気持ちを落ち着ける力が身についてきた

⑪ 積み木の模倣から広がった認知の成長

⑫ 語彙力が飛躍的にあがった

⑬ 療育が心のよりどころに - よくある質問

- まとめ|療育の効果はすぐではないけれど、確実に見えてくる

1. 療育を始めてから1年|効果はいつから感じた?

発達に特性のある子どもを育てていると、「療育って本当に意味があるの?」「どれくらいで効果が出るの?」と不安に感じることがありますよね。

我が家の息子も、吃音や感覚過敏、集団行動の苦手さなど、さまざまな困りごとを抱えていました。

療育を始めた当初は、目に見える変化がなく悩む日々…。

でも、1年という時間の中で、少しずつ、確かな「変化の芽」が育っていきました🌸

今回はその中でも特に印象的だった成長を実際のエピソードとともにご紹介します。

① 登園しぶりが改善された理由

療育を始める前、息子は毎朝「幼稚園に行きたくない」と泣いていました😢

特に年少の2学期に入ると、泣かない子も増えるなか、息子は、「行きたくない」と玄関で靴を履くのも拒否。

私もどう接してよいかわからず、朝が来るのが怖かったです…。

療育の先生に相談すると、

「行き渋りの背景には、不安や見通しの立たなさがあることが多いんですよ」とアドバイスを受けました。

そこで取り入れたのが、視覚的支援(絵カード)によるスケジュールの見える化👀✨

- 朝の支度〜登園までを絵カードで提示

- 準備が終わるたびに「できたね!」と声かけ

- 息子自身の達成感や予測可能性を高める

その結果、少しずつ登園への不安がやわらぎ、笑顔で玄関に立てるように😊

ある朝、「今日は〇〇ちゃんと遊ぶんだ♪」と嬉しそうに靴を履いた姿には、涙が出るほど感動しました。

🔍【園と家庭で連携したサポート例】

- 園との連携:

担任の先生と特性を共有し、登園時の声かけやクラスへの入り方など具体策を相談。 - 家庭の工夫:

準備・片付けなどが苦手な場面では、ステップ分けやタイマーで見通しをつける工夫⏰ - 感覚遊びのアプローチ:

スライムNGでも「水で描けるお絵描き」など、無理なく感覚に触れる体験を導入。 - 今後のステップ:

就学準備へのサポートや次の療育方針の案内もあり、将来への不安が軽減。

② 集団行動がスムーズに!

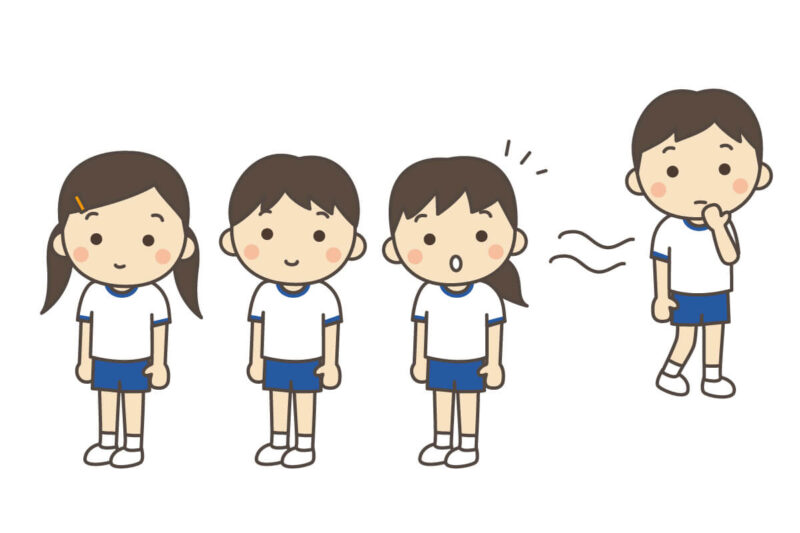

息子は集団での行動が苦手で、幼稚園では一斉指示に従うことが難しい場面が多くありました。

年少のころは運動会の練習でも「やりたくない…」と戸惑い、

先生からも「指示が通りにくいですね」と指摘を受けることがありました。

しかし療育では、そんな息子に合わせた段階的な支援をしてもらえました。

👣 療育で取り組んだこと

- 模倣の練習:

先生の動きを真似るところからスタート - 簡単な一斉指示:

1つの指示から、少しずつ複数指示へレベルアップ - ゲーム形式の支援:

遊びを通して集団の中での動きを楽しく学ぶ🎲

家庭でも、「一緒にジャンプしよう!」「ママの後にくるくる回ってみてね」など

遊びの中で簡単な指示を出してみたり、一緒に動く遊びを通じて自然と指示を理解できる機会を作るよう心掛けました。

簡単な指示遊びを通じて自然な形で集団行動の素地を育みました。

その結果、年中の運動会では「ちゃんと並んでる!」「みんなと一緒に動けてる!」と先生から声をかけられるまでに🌟

一生懸命に動きを合わせようとする姿に、心から「頑張ったね」と声をかけました。

③ 療育で育まれた「やってみたい」気持ち療育の効果が家庭にも

以前の息子は、着替えや片付けを嫌がり、「ママがやって」と甘える毎日でした。

けれど療育での支援を通じて、「やってみたい!」という意欲が少しずつ育ってきました✨

それは、私にとって大きな驚きと感動の瞬間でした。

「できた!」という達成感が、本人の自信につながっていると実感しています。

ある日、おもちゃで遊んだ後に、自分から黙々と片付けを始めた息子。

さらには、ボタン付きの服を着替えるとき、私が手伝おうとすると「じぶんでやる!」と宣言。

時間はかかったけれど、最後まで自分の力でやり切りました。

④ 手先の不器用さが改善!療育で効果のあった遊び

ボタン、ブロック、ハサミ、折り紙、クレヨン……

以前の息子は手先の細かい作業が苦手で、うまくいかないとすぐに癇癪を起こして途中で諦めることがよくありました😢

療育では、遊びの中に「手指を使う課題」を自然に取り入れてくれました。

🧵 紐通しやビーズ遊び、

✂️ 簡単な折り紙やトングを使った遊びなど、

最初は「無理!できない!」と言っていた息子でしたが、

「できた!」を積み重ねるステップを踏むことで

「これならできるかも」という自信が育ち、少しずつ器用さも向上していきました。

療育先で初めて息子が見せてくれた「ちぎり絵作品」。

その細かさと丁寧さに、先生も驚くほど。

「これ僕が作ったんだ!」と得意げに話す息子の姿に、自信と成長を感じました🌈

息子は「次はもっとすごいの作るよ!」と意欲満々で話し、挑戦する楽しさも身につけていることに成長を感じます。

⑤ 友達との距離感がわかるように友達との関わり方の変化

以前の息子は、友達との距離感が近く、いきなり引っ付いたり、間近で話しかけてしまうことがありました。

療育では、

👫 友達と関わるときの「ちょうどいい距離感」、

🗣️「おはよう」「またね」の挨拶、

「貸して」「ありがとう」「順番を守る」などのやりとりを、

絵カードやロールプレイを通して、くり返し練習してきました。

ある日、公園で初めて会った子と自然に会話を交わし、仲良く遊び始めた姿を見たとき、「息子は確実に成長している」と胸が熱くなりました😢

ただ今でも、特に仲が良い子にはつい近づきすぎてしまうことがあり、そのたびに「距離感ってどれくらいだったかな?」と一緒に振り返っています。

それでも、一歩ずつ着実に関わり方を学んでいることが、何より嬉しいです。

⑥ おもちゃをシェアできるようになった

以前はおもちゃの貸し借りが苦手で、「貸して」と言えずに、突然奪ってしまったり、

逆に「貸して」と言われるとすぐ怒ってしまったり、友達とトラブルになることも多くありました。

しかし、療育で「順番を待つ」「譲る」「相手の気持ちを考える」といったソーシャルスキルを少しずつ学び、友達と平和に遊べる場面が増えてきました。

ある日、砂場で一緒に遊んでいた友達が「それ貸して?」と言うと、息子は迷わず「どうぞ」と答えました。

その自然なやりとりに驚き、息子が他者との関わり方を身につけてきていると実感しました。

シェアすること=我慢することではなく、「一緒に楽しむこと」だと、息子が自分なりに理解し始めているのかもしれません。

⑦ ダンスへの苦手意識が克服されてきた

息子は体の使い方が苦手で、特にダンスの振り付けはなかなか覚えられず、運動会や発表会では棒立ちになってしまうこともありました。

療育では、

「手拍子や足踏み」といった簡単な動きの模倣から始めて、

少しずつ音楽に合わせて体を動かす活動へとステップアップしていきました。

その成果が見えたのは、ある日突然。

家で療育先で覚えたダンスを楽しそうに披露してくれたんです。

「すごいね」「上手だね」と声をかけると、少し照れたように笑う息子。

年少のころは棒立ちだった運動会も、年中では皆と一緒に笑顔で踊れるようになり、自信に満ちた表情がとても印象的でした。

授業参観の際には、幼稚園での朝礼のダンスも上達しており、とても嬉しく思いました。

ただ、今でも、新しいダンスや振り付けが変わるとついていくのに時間がかかります。

家で一緒に練習を続けながら、「上手じゃなくても、楽しめたらそれでいいよね」と声をかけるようにしています。

ダンスを通して得られた「やってみよう」「できた!」という経験は、息子にとって大きな自信につながっています。

⑧ 感覚過敏の改善

息子は以前、洋服が少しでも濡れたり汚れたりすると強い不快感を訴え、大騒ぎして何度も着替えたがるほど、感覚過敏が強く出ていました。

泥遊びや絵の具、糊などのベタベタした感触も苦手で、指先に少しでも何かが付くと嫌がっていました。

そんな息子も、療育で「ちょっとだけ触ってみる」「手をすぐ洗える環境を作る」といったステップを踏むことで、少しずつ感覚への許容範囲が広がっていきました。

ある日、服が泥で汚れても「まあ、いいか」と言って遊びを続ける姿を見たとき、本当に驚き、そして嬉しさがこみ上げました。

最近では、以前ほどの感覚過敏は見られなくなりましたが、今度は逆に「感覚探求」の傾向が見られるようになり、別のかたちでの支援が必要になってきました。

感覚面の課題は「なくなる」ものではなく、変化していくもの。

だからこそ、今の息子の状態に合わせたアプローチを、これからも模索し続けていきたいと思っています。

⑨ 覚えることが増えてきた療育で吸収する学びの豊かさ

療育を通じて、息子は日々さまざまなことを吸収しています。ある日、家でふと新しい歌を口ずさみながら、「これね、療育で習ったんだよ!」と嬉しそうに教えてくれたことがありました。

幼稚園や日常生活の中でも学びはありますが、特に療育先では「わかりやすく・繰り返し・体験的」な支援が行われているため、息子の記憶にも強く残っているようです。

最近では、「あ、これこの前やったね!」と会話の中でも自然と療育の経験を思い出す場面が増えました。

こうした反応から、息子にとって療育が楽しい「学びの場」になっていることが伝わってきます。

療育を継続する中で、彼の中にしっかりと知識や経験が積み重なり、自信や安心感にもつながっていると感じています。

✅ ポイント:

- 療育での学びは、楽しさと成功体験を通して「覚える力」を育む。

- 「知識の定着」には、安心できる環境と反復が効果的。

⑩ 癇癪が減り、気持ちを落ち着ける力が身についてきた

以前の息子は、思い通りにいかないことがあるとすぐに癇癪を起こし、感情のコントロールが難しい様子でした。

しかし、療育で「気持ちを言葉にする」「落ち着く方法を知る」といったスキルを少しずつ学んできたことで、感情を自分で整理する力が身についてきたように思います。

ある日、嫌なことがあっても泣かずに「もう一回やってみる」と言った息子の姿に、言葉で気持ちを表現できるようになった成長を感じました。

また、以前は勝ち負けのある遊びで負けると泣き叫んでいた息子が、「負けても、まあいいか。もう一度しよう」と気持ちを切り替える場面も増えてきました。

⑪ 積み木の模倣から広がった認知の成長

息子はもともと積み木遊びが苦手で、先生のお手本を見ても模倣ができず、最初は戸惑うことが多くありました。

しかし、療育では「簡単な形を真似る」「同じものを作ってみる」といった遊びを通して、少しずつ模倣スキルを育てていきました。

失敗しても「できたね」「あと少し!」と前向きな声かけをしてもらえる環境の中で、息子は自信を持って取り組めるようになりました。

1年後、医療機関での発達検査では「模倣力と認知力が著しく伸びている」と評価され、私たちも大きな驚きと喜びを感じました。

積み木遊びを通して、息子の「見て真似する力」や「考える力」が育ってきたことを実感しています。

⑫ 語彙力が飛躍的にあがった

以前の息子は、自分の気持ちをうまく言葉にできず、言いたいことが伝わらないもどかしさから癇癪を起こすことが多くありました。

療育では、絵本の読み聞かせやリズム遊び、会話のやりとりを通じて、楽しみながら言葉を学ぶ工夫がされていました。

家庭でも毎日読み聞かせを継続し、「ことばのやりとり」を意識した関わりを大切にしてきました。

その結果、語彙力が平均年齢より1歳以上伸び、日常の中で使う言葉の幅が大きく広がりました。

特に、療育での「会話の練習」を家庭でも継続したことで、幼稚園での出来事を自分の言葉で楽しそうに話す機会が増えました。

「今日はね、お友だちと砂場でトンネル作ったよ!」と笑顔で話す姿に、言葉の世界が息子の中で広がっているのを感じ、胸がいっぱいになりました。

⑬ 療育が心のよりどころに安心できる場所がある強さ

ある日、幼稚園から少し元気のない様子で帰ってきた息子に、「今日はどうだった?」と聞くと、「早く療育行きたいな。あそこって、すっごく楽しいんだよ」とぽつり。

その言葉を聞いたとき、私は少しほっとしました。

息子にとって、療育は単なる学びの場所ではなく、心の拠り所にもなっている。

そんな場所を見つけることができて良かった。

と感じた瞬間でした。

実際に、「今日は療育ある?」「なんで今日は行けないの?」と自分から尋ねてくる日もあります。

疲れている日ほど、「安心できる場所に行きたい」「自信を持てる場所に行きたい」という思いが強くなるのかもしれません。

そして、療育から帰ってきたあとの彼は、表情が明るく、家でも穏やかに過ごせることが多いです。

心が満たされることで、生活全体が安定していく様子を目の当たりにしています。

✅ ポイント:

- 療育は「安心・信頼・成功体験」の積み重ねが、子どもの心の支えに。

- 家庭以外に安心できる場所があることで、子どもの自己肯定感が育つ。

2. よくある質問

療育を始めるタイミングはいつが良いですか?

困りごとが増えてきたと感じたら早めに専門機関に相談することをお勧めします。

療育はどれくらい続けるべきですか?

子どもの成長や目標に応じて期間は異なりますが、焦らず継続することが大切です。

療育の具体的な内容は?

模倣、指示理解、手先の訓練、社会性の向上など、子どもの課題に応じたプログラムが行われます。

効果が見られるまでの期間は?

効果はすぐには見えないことが多いですが、小さな変化が積み重なっていきます。

療育に通う頻度は?

子どもの状態や施設によりますが、週1回から数回が一般的です。

他の親と比較しない方法は?

子どものペースを尊重し、小さな成長に目を向けることが大切です。

家庭で療育をサポートする方法は?

日常生活の中で自立心を育てる経験を増やすと良いです。

療育は費用がかかりますか?

自治体の未就学児無償化制度や医療費助成の対象となる場合があります。

詳細はお住まいの自治体に確認すると良いでしょう。療育は誰が担当しますか?

専門の指導員やセラピストが担当することが一般的です。

療育を始める際に家族にどう説明すれば良いですか?

子どもの未来のために必要な支援であることを冷静に説明しましょう。

療育の効果はどれくらいで出ますか?

個人差がありますが、我が家では1年を過ぎた頃から明確な変化を感じました。

療育に通わせるべきか迷っています。

迷いがあるのは当然です。小さな不安や困りごとでも、一度専門家に相談することをおすすめします。

療育に行くことで子どもは嫌がりませんか?

最初は不安そうでしたが、先生との関わりや楽しい活動を通じて笑顔が増えました。

家庭でもできる療育の取り組みはありますか?

はい。視覚支援やタイマーの活用など、日常生活の中でもできることがたくさんあります。

他の子と比べてしまい落ち込んでしまいます。

私もそうでした。でも「その子なりのペース」があることに気づいてから気持ちが楽になりました。

療育での取り組みは幼稚園にも伝えた方がいい?

ぜひ共有しましょう。園との連携で、子どもへのサポートが一貫します。

療育って何をするの?

模倣・指示理解・感覚遊びなど、子どもの発達を促す活動が行われます。

感覚過敏があっても療育で対応してもらえる?

はい。感覚遊びを段階的に取り入れたり、無理のない支援を受けることができます。

就学前の療育の効果は小学校でも役立ちますか?

とても役立ちます。自己調整力や集団行動への適応力は、小学校生活でも大きな支えになります。

療育に通う頻度はどれくらい?

我が家は週5回通っています。家庭の状況や子どもの状態によって調整可能です。

まとめ療育の効果はすぐではないけれど、確実に見えてくる

療育を始めたばかりの頃、私は不安でいっぱいでした。

「本当に効果があるの?」「うちの子に合っているのかな?」と悩み、先の見えない毎日に戸惑っていたのを覚えています。

でも、1年という時間の中で、息子は確かに変わりました。

泣いてばかりだった登園がスムーズになり、苦手だった片付けやお友達とのやりとりにも、少しずつ前向きに取り組めるようになってきました。

療育の効果は、目に見える大きな変化ではなく、「小さな一歩の積み重ね」として現れることが多いものです。

うまくいかない日もありますが、それでも少しずつ、確かな前進がある――そのことに気づけたのは、続けてきたからこそだと思います。

そして、変わるのは子どもだけではありません。

私自身も、子どもとの向き合い方や考え方が、療育を通して大きく変わっていきました。

🌱 焦らなくて大丈夫。お子さんのペースで、ゆっくり進めていけばきっと大丈夫です。

「うちの子も、いつかこんな日が来るかもしれない」

そんな希望を感じていただけたら嬉しいです。

この記事が、今まさに悩みの中にいるあなたの ヒントや支え になりますように🍀

📌次回予告

▶「【療育のデメリット7選】通って感じた親の悩みと解決策|体験談あり」をお届けします。

「こんなこと、私だけ?」と感じていた悩みを、リアルにシェアします!