はじめに

✅【ワーキングメモリを遊びで伸ばしたい方へ】

発達障害の子どもでも無理なく楽しめるワーキングメモリのトレーニング法を厳選。

日常でできる4つの遊びを、実体験と研究を交えて分かりやすく紹介します!

📌この記事でわかること

- ワーキングメモリとは? 発達障害の子どもに与える影響

- 遊びで鍛えるワーキングメモリ|家庭でできるトレーニング4選

- 続けやすく効果的!親子で楽しく実践するコツ

発達障害や発達特性のある子どもの中には、

「言われたことをすぐに忘れてしまう」

「順番が守れない」

「集団行動が苦手で困っている」

といった記憶や注意のコントロールに課題を抱える子が多くいます。

その背景には「ワーキングメモリ(作業記憶)」という脳の働きが関係しています🧠

ワーキングメモリとは、一時的に情報を記憶しながら処理する力のことで、日常生活や学習、対人関係などに欠かせない重要な認知機能です。

👦実際に我が家でも…

私の4歳の息子(自閉スペクトラム症)にも、以下のような困りごとがありました👇

✅ 複数の指示を覚えられず、途中で何をすべきか分からなくなる

✅ 運動会の練習で全体の流れについていけず、混乱してしまう

✅ 順番が理解できず、お友達とのトラブルが発生

でも、遊びを通じてワーキングメモリを鍛える工夫を始めたことで、少しずつ「できた!」が増えてきたのです✨

この記事では、発達障害のある幼児でも無理なく取り組める4つのトレーニング遊びを紹介します。

ぜひ、親子で楽しみながらお試しください!

目次

- ワーキングメモリとは?発達障害の幼児にとっての重要性

- 遊びながら鍛える!ワーキングメモリ向上に役立つ「神経衰弱」

- 「物語遊び」で言語性ワーキングメモリを鍛えるトレーニング

- 「積み木遊び」で視覚性ワーキングメモリを鍛えるトレーニング

- 遊びながら学ぶ!「数概念を鍛える」ワーキングメモリトレーニング

- よくある質問

- まとめ

1. ワーキングメモリとは?発達障害の幼児にとっての重要性

ワーキングメモリ(作業記憶)とは?

ワーキングメモリとは、「短期間だけ情報を覚えつつ、それを同時に処理する力」のことです。

たとえば「先生の話を聞いて覚えた内容をもとに行動する」「買い物リストを思い出しながら商品を探す」といった日常的な場面で使われます🧠

学習や行動のコントロール、社会的スキルに深く関わります。

この力は、以下のような活動で必要になります👇

📌 ワーキングメモリが活躍する場面の例

- 🔁 情報の一時的な保持

- 例:電話番号を一時的に覚える

- 例:先生が出した指示を頭の中で覚えておく(指示を記憶しながら行動する)

- 🔧 情報の操作と更新

- 例:数学の計算手順を覚えながら問題を解く(計算手順を覚えて応用する)

- 例:本を読みながら、前の内容と新しい情報を結びつける(本の内容を理解しながら読み進める)

👦 発達障害の子どもにおける影響とは?

発達障害(ASD・ADHDなど)のある子どもは、ワーキングメモリが弱い傾向があり、以下のような困りごとを抱えやすいです。

📚 学習面での困難

- 計算の途中で何をしていたか忘れる

- 読みながら文章の内容を理解しにくい

🎯 行動のコントロールが難しい

- 途中でやることを忘れてしまい、指示通りに動けない

- 遊びのルールが分からなくなり、トラブルになる

🤝 社会的スキルの課題

- 会話の流れを記憶できず、やりとりが続かない

- 順番を守るのが苦手で、トラブルになりやすい

- 集団の中で浮いてしまう

💡 でも大丈夫!

ワーキングメモリは、遊びや関わり方の工夫で伸ばせる力です✨

実際の研究でも、学習障害やADHDを持つ子どもにおいて、遊びを通じたワーキングメモリのトレーニングが成績や問題解決力の向上に効果的だと報告されています。

(出典:J-Stage:ワーキングメモリ)

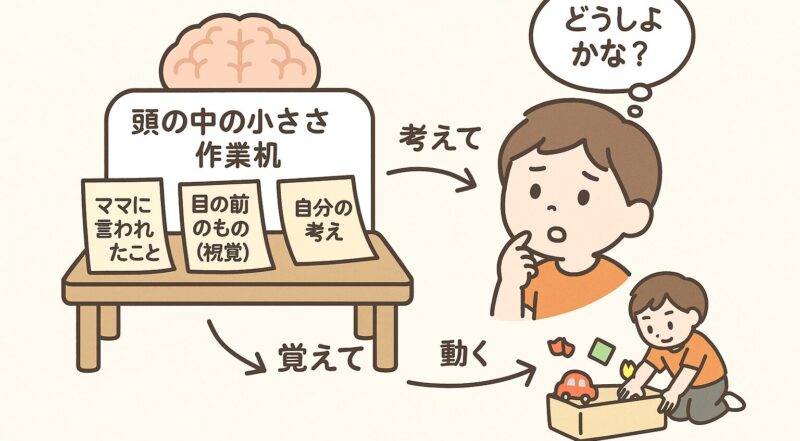

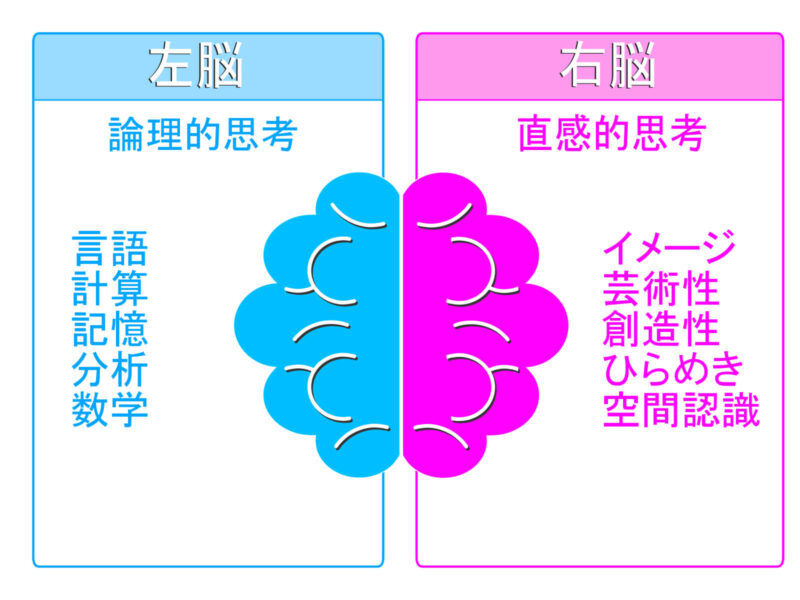

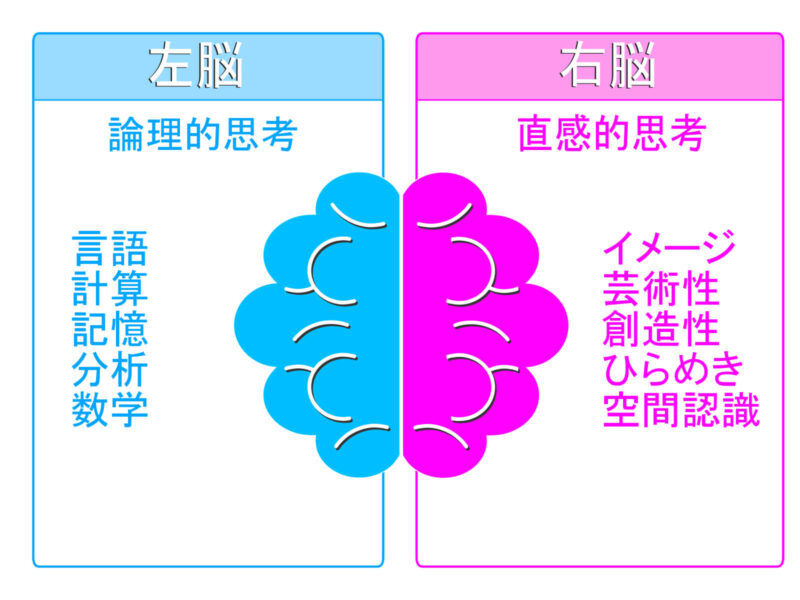

🧠ワーキングメモリと短期記憶の違いとは?

| 比較項目 | 短期記憶 🗒️ | ワーキングメモリ 🧠🛠️ |

|---|---|---|

| 🔄 主な役割 | 「覚えるだけ」 | 「覚えながら考える」「覚えながら動く」 |

| ⏱ 保持時間 | 数十秒〜1分ほど | 数秒〜数十秒(同時に処理・判断も行う) |

| 🧩 使う場面 | ・電話番号を一時的に覚える ・漢字を覚える | ・「靴を履いてカバン持って玄関に来て」と指示を聞いて動く ・計算しながら答える |

| ⚙️ 脳の働きのイメージ | 「メモ帳」📄(ただ保存) | 「作業机」🛠(覚えたものを処理・操作・選択する場所) |

| 🎯 必要な力 | 記憶力のみ | 記憶+集中力+処理スピード+注意力 |

💡たとえるなら…

- 短期記憶は「メモ帳」:

▶ 言われたこと・見たことを一時的に書きとめておくだけ - ワーキングメモリは「作業机」:

▶ メモを見ながら、必要な情報を整理・使い・判断して行動する

👦 子どもの困りごとで考えると…

| 困りごと例 | 関係している記憶の種類 |

|---|---|

| ・先生の話を聞いたあとにすぐ忘れる | 短期記憶 |

| ・「プリントを取って、ハサミを出して、名前を書いてね」ができない | ワーキングメモリ |

| ・九九は覚えたけど、文章問題で使えない | ワーキングメモリ(応用・操作) |

✅まとめ

- 短期記憶=「覚えるだけ」

- ワーキングメモリ=「覚えながら使う」

発達障害のあるお子さんは、この「使いながら覚える(ワーキングメモリ)」が苦手なことが多いです。

だからこそ、遊びや視覚支援で楽しく伸ばす工夫が大切になります✨

2. 楽しく脳トレ!神経衰弱で記憶力アップ【対象年齢:3歳〜】

🃏遊び①:神経衰弱(カードゲーム)

神経衰弱は、カードの絵柄や位置を記憶してペアを見つけていく遊びです。

視覚的なワーキングメモリを鍛えるのに効果的で、発達障害のある子どもでも取り組みやすく、楽しく続けられます✨

楽しみながら記憶力や集中力を鍛えることができます✨

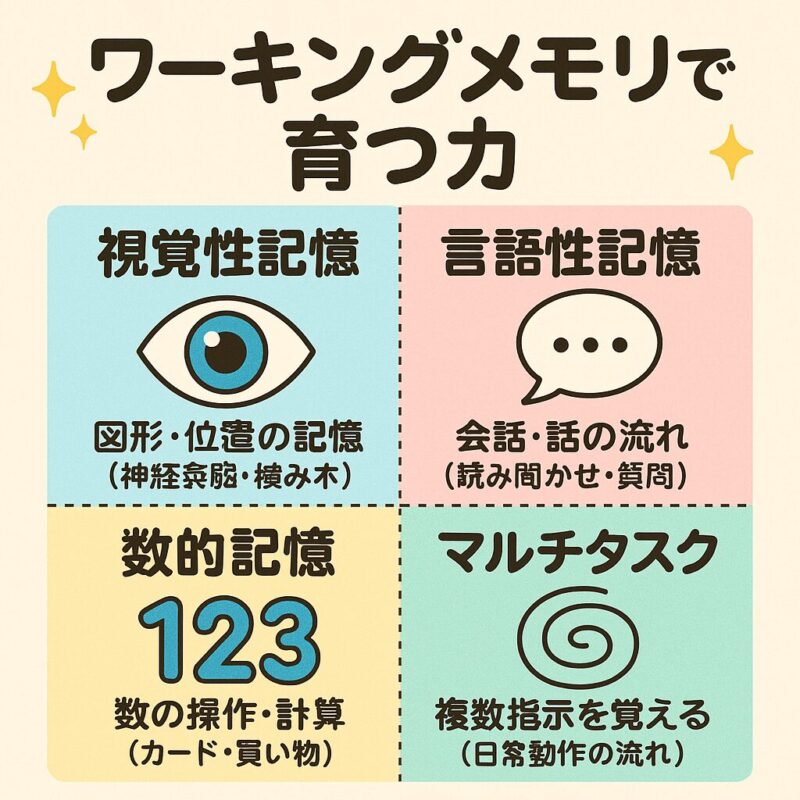

🎓 神経衰弱で育つ力とは?

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 🔍記憶力UP | カードの位置や絵柄を覚える →視覚ワーキングメモリ(視覚情報を短期間保持する力)の強化に! |

| 🎯集中力UP | 1回につき2枚しか見られない →注意を持続する練習になる |

| ⚡反応力UP | 覚えた情報から素早くペアを見つける →判断力や処理速度が育つ |

🧩 神経衰弱をもっと楽しむための工夫(応用編)

- 🃏 カードの枚数を少しずつ増やす

⇒ 記憶容量と集中力の強化に - 👀 似たデザインのカードを使う

⇒ 注意力や観察力がアップ - ⏳制限時間内にペアを揃えるルールを追加

⇒ スピードや判断力も鍛えられる

研究によれば、神経衰弱のような記憶ゲームは、発達障害のある子どものワーキングメモリの向上に役立つことが示されています。

遊びながら楽しくトレーニングを取り入れることで、学習や日常生活のスムーズな進行をサポートしていきましょう。

📖 科学的根拠あり!

神経衰弱のような記憶ゲームは、発達障害のある子どものワーキングメモリ向上に効果的であると、複数の研究で報告されています。

(出典:J-Stage:ワーキングメモリ)

🔑 続けるコツは「楽しく・ゲーム感覚で」

「もう一回やりたい!」という気持ちが自然と脳トレに。

無理に教え込むのではなく、「ゲーム感覚」で遊ぶことで、子ども自身が主体的に取り組めるようになります。

親子のコミュニケーションにもつながり、一石二鳥です💕

遊びながら楽しくトレーニングを取り入れることで、学習や日常生活のスムーズな進行をサポートしましょう。

3. お話の力で記憶力を育てる|言語性ワーキングメモリの鍛え方【対象年齢:4歳〜】

🧠遊び②:物語を使ったトレーニング(ストーリーテリング)

🧠 言語性ワーキングメモリとは?

「言語性ワーキングメモリ」とは、言葉に関する情報を一時的に記憶・処理する力のこと。

この力が育つと、👇のような日常スキルにもつながります。

| 育つ力 | 内容 |

|---|---|

| 📚読解力UP | 本の内容を理解しやすくなる |

| 💬会話力UP | 会話の流れが追いやすくなる(話の前後を覚えられる) |

| ✍️作文力UP | 学校の文章表現や文章問題にも強くなる |

📕家庭でできる!物語遊び

1️⃣ 短い絵本を読み聞かせる

→ 集中しやすい長さでOK!

2️⃣ 簡単な質問で記憶を引き出す

話の流れを思い出す練習をする。

→ 例:「主人公は誰?」「どんなことで困ってた?」「最後はどうなった?」

3️⃣ お話の要点を3つにまとめる練習

要点をまとめる練習をすると、情報を整理する力がつきます📝

→ 「このお話の大事なことを3つ教えて」など

📖 研究でも注目されています

ストーリーテリングを活用したワーキングメモリのトレーニングは、発達障害のある子どもの語彙力・読解力・記憶力を高める効果があると報告されています。

(出典:kpu.ac.jp: 幼児期における絵本の読み聞かせと認知能力との関連)

📌 ポイント

- 好きなキャラクターの本を選ぶと集中しやすい

- 正解よりも「お話を楽しむこと」を大切に🎵

- 親子で会話を楽しむ時間にもなります

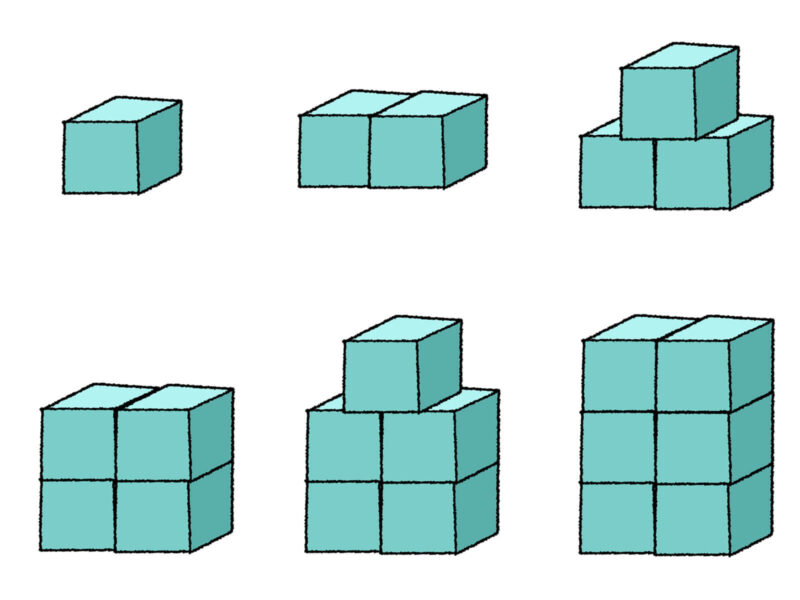

4. 積み木で空間認知&記憶力UP!【対象年齢:3歳〜】

🧱遊び③:積み木トレーニング(視覚性ワーキングメモリ)

👀 視覚性ワーキングメモリとは?

視覚性ワーキングメモリとは、「見たものを頭の中で保持・操作する力」です。

例えば、目の前にある物体を見て、それを頭の中で操作したり、空間的に再配置する際に使われます。

この力は、図形の認識や空間把握、算数、問題解決に深く関わります。

この力が育つと👇

| 育つ力 | 内容 |

|---|---|

| 📐空間把握力UP | 図形・方向・距離などの感覚が育つ |

| 🧩構成力UP | パズル・工作・LEGOなどの組み立ても得意になる、算数の力もアップ |

| 🧠論理力UP | 問題解決や「考える力」にも好影響 |

🔧家庭でできる積み木を使ったワーキングメモリトレーニング

- 1️⃣ 模倣トレーニング

→ 親が作った形を子どもが真似る

→ 見た情報を記憶(視覚記憶)→再現の力が育ちます

- 2️⃣ 反転トレーニング(ちょっと上級)

→ 見せた積み木の形を、「左右反転」させて再現してもらいます。

→ 空間をイメージして再現する力を鍛える

🎲「ママと同じ形、できるかな?」「お!これを逆にしたらどうなる?」と声をかけると、ゲーム感覚で楽しめます♪

📚 研究でわかった積み木遊びの効果

積み木を使った遊びは、空間認知・数学的思考・ワーキングメモリの向上に効果があるとされています。

特に「反転操作」は右脳を活性化し、高度な空間処理能力を引き出すことが期待されています✨🧠

(出典:高知リハビリテーション学院の研究:日常環境における経路学習と視空間ワーキングメモリ)

(出典:高知リハビリテーション学院の研究:視覚的推理向上のための訓練教材)

🎈 日常に取り入れるコツ

- 子どもが「作ってみたい!」と思う形を一緒に選ぶ

- できたときは思いきり褒めてあげて、自信につなげましょう🌟

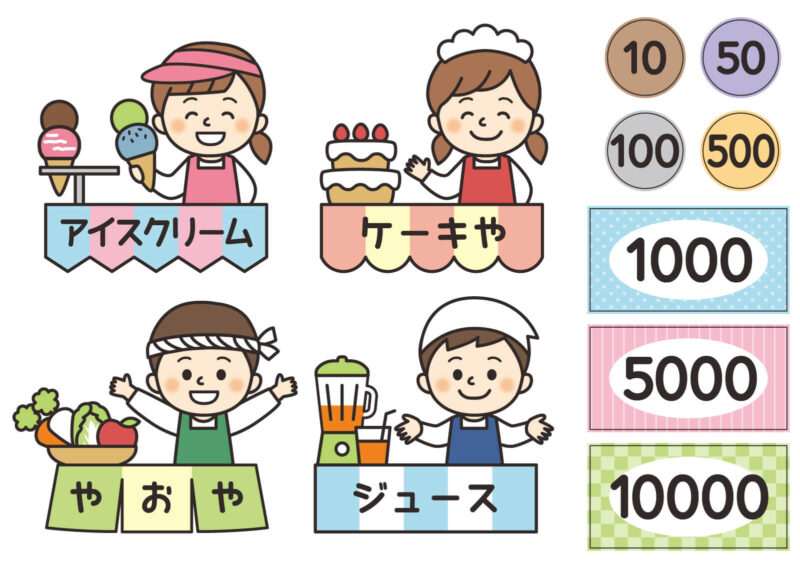

5. 数の遊び&買い物ごっこで計算力+記憶力を育てる【対象年齢:4歳〜】

🔢遊び④:数字&お金遊び(数感覚×ワーキングメモリ)

🔍 数感覚(ナンバーセンス)とは?

「数感覚(ナンバーセンス)」とは、数の大小・量の違いを直感的に理解する力です。

この力を育てることで、算数力・思考力・記憶力すべてに好影響をもたらします。

🧩 数を扱う遊びで、ワーキングメモリも同時にトレーニング!

- 1️⃣ 数字カードゲーム

→ 数字を順番に並べる

→ 「+1」「−1」など簡単な計算をして遊ぶ

→ 記憶・計算・操作力を同時に育てられる!

→ 覚える・考える・操作する力が自然と育ちます✨

- 2️⃣ 買い物ごっこ

→ おもちゃのお金を使って買い物遊びをする。

→ 商品の値段を覚えたり、計算することで、実践的に数感覚を育てる。

→ 値段を覚えて計算 → お金のやり取りで日常生活スキルもUP!

→ ワーキングメモリ+計算+日常生活スキルが同時に身につく優れた遊び!

🎓 研究で裏付けられた効果

🧠 幼児期に「数の概念」に触れることは、将来の数学的能力や認知力の土台を育てるうえで非常に重要です。

研究でも、数感覚を育てる遊びがワーキングメモリの強化や脳の活性化につながることが示されています。

とくに、幼児期に数の概念を意識的に育てることで、のちの数学的スキルや問題解決力の向上にも好影響を与えると報告されています。

(出典:jstage.jst.go.jp:乳幼児を対象にした数量の理解に関する教育実践)

💡親子で楽しむコツ

- 難しすぎないルール、子どもに合わせたルールに調整

- 買い物役・お店屋さん役を交代しながら、楽しく会話しよう😊

- 「覚えてたね!」「すごいね!」と成功体験をたくさん褒める🎉

遊びを通じて、ワーキングメモリを鍛え、楽しく数の概念を学びましょう!

✅📝まとめ|遊びながら「記憶力」を育てよう!

ワーキングメモリは、遊びを通じて楽しく鍛えることができます。

今回紹介した4つのトレーニングは、どれも家庭で気軽に実践できる方法ばかり!

- ✅神経衰弱(視覚・集中)

- ✅物語遊び(言語・要約力)

- ✅積み木(空間認知・模倣)

- ✅数の遊び(数感覚・記憶)

お子さんの発達や特性に合わせて、楽しく取り入れてみてください🌈

「できた!」「覚えてた!」という喜びが、自己肯定感の向上にもつながります✨

6. よくある質問

ワーキングメモリとは何ですか?

ワーキングメモリは、情報を短期間保持しながら操作する認知機能で、学習や行動において重要な役割を果たします。

ワーキングメモリを鍛えるにはどうすればいいですか?

神経衰弱や物語遊び、積み木などを通じて、日常生活の中で楽しくトレーニングできます。

ワーキングメモリはどの年齢から鍛えられますか?

子どもの発達に合わせて、早期から遊びを通じて鍛えることが可能です。

発達障害の子どもにワーキングメモリを鍛えることは重要ですか?

はい、ワーキングメモリを鍛えることで、学習やコミュニケーション、社会的なスキルが向上することが期待されます。

神経衰弱ゲームはどのようにワーキングメモリを鍛えますか?

視覚的な情報を記憶し、集中力や反応速度を高めることで、ワーキングメモリが強化されます。

物語遊びはどんな効果がありますか?

言語性ワーキングメモリを育み、読解力や会話の流れを理解する力が養われます。

積み木を使ったトレーニングはどのような効果がありますか?

視覚性ワーキングメモリや空間認知能力を強化し、数学的思考にもつながります。

遊びながらトレーニングをするメリットは何ですか?

楽しみながら学べるので、子どもが積極的に取り組みやすく、効果的に成長できます。

数の概念を学ぶことがワーキングメモリにどのように影響しますか?

数を扱う遊びで、数感覚やワーキングメモリが同時に育まれ、数学の基礎が築かれます。

ワーキングメモリを鍛えるトレーニングをどのくらいの頻度で行うべきですか?

毎日少しずつ、遊びの中で取り入れることで、無理なく効果を実感できます。

親ができる「声かけ」の工夫はありますか?

「さっきのこと、覚えてる?」「順番どうだったっけ?」など、遊びの中で自然に記憶を引き出す声かけがおすすめです。

答えを求めるより、思い出すプロセスを大事に。遊びの中で注意すべき「やってはいけないこと」は?

「なんで覚えてないの!」「また間違えたの?」など否定的な言葉はNG。

失敗も学びの一部として受け止めましょう。ワーキングメモリの力が伸びたか、どう判断できますか?

「指示を少しずつ覚えられるようになった」「順番の理解ができるようになった」など、日常の小さな変化がサインです。

集中力がすぐ切れる子にも向いていますか?

もちろんOKです。短時間から始め、成功体験を重ねることで、集中力も自然に伸びていきます。

兄弟・姉妹と一緒に取り組んでもいいですか?

むしろおすすめ!一緒に遊ぶことでルール理解や順番待ちの練習にもなります。

ただし、難易度は年齢差に応じて調整しましょう。

まとめ

ワーキングメモリを鍛えるために、難しい教材や特別なトレーニングは必要ありません。

日常の中に「ちょっとした遊び」を取り入れるだけで、自然と記憶力や集中力が育ちます😊

📚 今回紹介した遊びと期待できる効果まとめ

| 遊び | 鍛えられるワーキングメモリ |

|---|---|

| 🃏神経衰弱 | 視覚性ワーキングメモリ |

| 📖物語遊び | 言語性ワーキングメモリ |

| 🧱積み木あそび | 空間認知・操作型の記憶力 |

| 💴買い物ごっこ | 数的記憶+日常スキル |

| 遊び | 鍛えられる力 | ポイント |

|---|---|---|

| 神経衰弱 | 視覚記憶・集中力 | カードの位置を覚える練習 |

| 物語遊び | 言語性ワーキングメモリ | 要約や質問で記憶を強化 |

| 積み木遊び | 空間認知・視覚記憶 | 模倣や反転で記憶を操作する力を育てる |

| 数字カード | 数感覚・記憶力 | 数字の順序を覚えるトレーニング |

| 買い物ごっこ | 実用的な記憶力・計算力 | 値段を覚えたり、お金のやりとりで実践力UP |

☘️どの遊びにもそれぞれ特徴があるので、お子さんの得意・不得意に合わせて選んでOK!

たとえば「神経衰弱が難しい…」と感じる子には、「数字カード」や「買い物ごっこ」などルールがシンプルな遊びから始めるのがおすすめです。

これらの遊びを日常に取り入れるだけで、発達障害のあるお子さんの「できた!」が増え、自己肯定感や社会性、学習意欲の向上にもつながります🌱

私自身、息子と取り組む中で「言われたことを覚えていられるようになった」「順番が分かるようになってきた」といった成長を実感しました。

焦らず、楽しく・親子で一緒に取り組むことが、いちばんの近道です✨

✨お子さんが特に楽しんだ遊びはありましたか?

コメント欄で体験談をシェアしていただけると嬉しいです!

あなたの一言が、同じ悩みを持つママ・パパの力になります😊

📝 次回予告

次回は、「ワーキングメモリと学習障害:学習における困難をどうサポートするか」 についてお届けします。

お楽しみに♪