はじめに

「うちの子、友達の輪に入れないみたい…」

「グループ活動になると固まってしまうんです」💭

そんなお悩みを抱えていませんか?

子どもにとって 「友達と仲良く遊ぶ力」や「協力するスキル」 は、学校生活だけでなく、

将来の人間関係や社会生活にも深く関わる「非認知能力」のひとつです。

特に、集団行動やグループ活動を通して育まれる「ソーシャルスキル」は、子どもが他者と関わる力を伸ばすうえでとても大切。

でも実際には…

「どう輪に入ればいいの?」「うまく関われない…」と戸惑う子どもも多く、親としてもどうサポートすればいいのか迷いますよね🤔

本記事では、

🔸 グループ活動が苦手な子への関わり方

🔸 家庭でできる社会性の育て方

🔸 楽しく協力スキルを伸ばすアクティビティ をご紹介します✨

🌱「できた!」を積み重ねる小さな工夫が、お子さんの社会性を自然と育てます。

ぜひ、最後まで読んで家庭での関わりに役立ててください。

目次

- 公園遊びが教えてくれた「協力」の大切さ

└ 息子にとっての変化 - 【非認知能力とSST】幼児期のグループ活動が育てる「社会で生きる力」

└ グループ遊びで育つ3つの力|SST(ソーシャルスキル)の視点から

① コミュニケーション力

② 協力とチームワーク

③ 問題解決能力

└ 🌟 SST的なスキルはこうして身につく!

└「人と関わるって楽しい!」という経験が、自信に変わる

└「非認知能力」は、社会で生き抜く力になる - 友達作りと協力スキルの育み方

└ 子どもが友達を作りやすくなる環境づくり

└ 具体的なサポート方法

└ 実際のエピソード|「入りたいけど入れない…」 - 楽しく協力スキルを学ぶアクティビティ

└ 協力アクティビティのアイデア

└ 共同制作(クラフト・工作)

└ アウトドア活動(キャンプ・探検) - 家庭でできる!子どもの社会性を育てる3つの方法【日常生活×SST】

└ 家族みんなで協力ゲーム

└ 家事を分担してチームワークUP

└ 「ありがとう」を伝える習慣づくり - 失敗しても大丈夫!挑戦できる子を育てる声かけ・関わり方

└ 失敗=ダメ、ではない!失敗は「学び」に変えられる🔄

└ 親の関わり方で変わる!サポートのポイント

└ 困ったときこそ「自分で考える力」を伸ばすチャンス - よくある質問Q&A|グループ活動・社会性の支援に役立つヒント

- まとめ

1. 公園遊びが教えてくれた「協力」の大切さ🤝「氷鬼」や「かくれんぼ」

「氷鬼」や「かくれんぼ」など、何気ない外遊びも、

子どもにとっては社会性を育む大切な「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」の場です🌟

ある日、公園で「氷鬼」に参加している息子の様子を見て、私は改めて集団行動の力を実感しました。

特に「氷鬼」では、

✅ 逃げる子・助ける子・追いかける子 など、それぞれの役割を理解しながら動いていて

✅ 子どもたちが自然と協力し合う姿がありました✨

🧒 息子にとっての変化

普段は1対1での遊びが多い息子ですが、グループ遊びでは…

🟢 「みんなの中でどう動くか」

🟢 「相手に合わせて行動する」

といった非認知能力を育むチャンスがたくさん。

🌱 例えば…

- 仲間を助けるために走る!🏃♂️

- ルールを守りながら、全体の流れに合わせて行動する!📋

成功したときの達成感や「みんなと遊ぶって楽しい!」という気持ちは、息子にとって大きな自信につながりました🎉

一方で、思うように協力できずに戸惑う場面もありましたが、それもまた大切な学び。

👉 成功と失敗を繰り返すなかで、子どものソーシャルスキルは少しずつ育っていくのだと実感しています。

親としても、そうした成長の瞬間をそばで見守れることは、何より嬉しい時間です💡

2. 【非認知能力とSST】幼児期のグループ活動が育てる「社会で生きる力」🌱

🌱 幼児期のグループ活動は「非認知能力」の宝庫

グループ活動は、ただの遊びではありません。

子どもが 「他者とどう関わるか」 を学ぶ、かけがえのない社会的な学びの場です。

特に幼児期(3〜6歳)は、「社会性の土台」を育てる大切な時期。

この時期の経験は、将来の人間関係・学習意欲・自己肯定感にも大きく影響します。

近年注目されている「非認知能力」とは、数値で測れない力――たとえば、

- 協調性や忍耐力

- 自己コントロール力

- 他者への思いやり

- やり抜く力(グリット)

などを指します。

そして、これらを育てるのに欠かせないのが、グループ遊びや集団活動なのです。

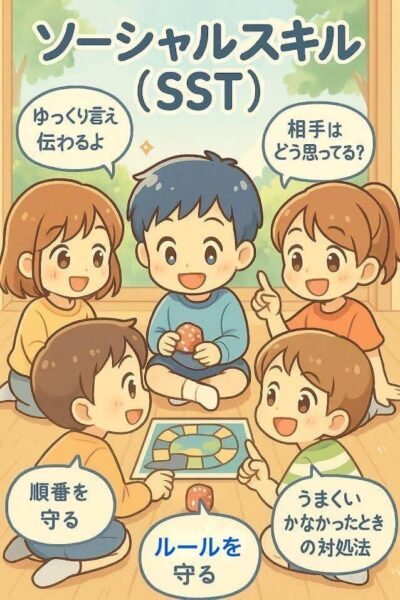

💬 グループ遊びで育つ3つの力|SST(ソーシャルスキル)の視点から

グループ活動を通じて、子どもたちはソーシャルスキルトレーニング(SST)を自然に体験していきます。

ここで育つ力は、以下の3つです。

🗣 コミュニケーション力

…自分の気持ちや考えを言葉で伝える力。

相手の話を聞き、やり取りを楽しむ力も含まれます。

🤝 協力とチームワーク

…「一緒にやる」「役割を分担する」といった経験を通じて、

人と関わる力や助け合いの姿勢が育まれます。

💡 問題解決能力

…ぶつかったときにどう対処するか。課題を乗り越える力。

異なる意見をすり合わせながら、「どうしたらうまくいくか?」を友達と考える力です。

🌟 SST的なスキルはこうして身につく!

こうしたグループ活動では、子どもたちは以下のような社会性のスキルを体験的に学んでいきます。

✅ ルールを守ることの大切さ

✅ 相手の気持ちを想像すること

✅ 「うまくいかなかった時の対処法(失敗してもリカバリーする方法)」を学ぶ

これは、まさに「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」の基本。

難しいプログラムがなくても、日々の遊びの中で自然と学べる環境をつくっていくことがポイントです✨

🌈 「人と関わるって楽しい!」という経験が、自信に変わる

子ども同士で協力して何かをやり遂げたときの達成感や、笑い合う楽しさ――

その体験が、「人と関わるって楽しいんだ!」というポジティブな社会経験へとつながります。

その積み重ねが、自信・自己肯定感・安心感へと育っていきます。

🧠 「非認知能力」は、社会で生き抜く力になる

今の時代、子どもたちに必要なのは、テストの点数では測れない「生きる力」。

それこそが、非認知能力です。

- うまくいかなくてもあきらめない力

- 他者と調整しながら行動する力

- 感情をコントロールする力

こうした力は、幼児期の遊びや日常の集団行動の中で、少しずつ、でも確実に育っていきます🌱

3. 友達作りと協力スキルの育み方👫

子どもにとって友達を作ることは、時にとても勇気がいる挑戦です💦

特に「どう話しかけたらいいの?」「断られたらどうしよう…」と、不安な気持ちを抱えている子も多いもの。

🌱 子どもが友達を作りやすくなる環境づくり

親ができるちょっとした工夫で、子どもが安心して人と関われるようになります✨

🧩 具体的なサポート方法

📅 定期的なプレイデートの開催

…他の子どもたちと遊ぶ機会を増やすことで、自然と友達作りのスキルが育ちます✨

同じ年頃の子どもたちと自然に関われる場をつくることで、集団行動や協力スキルが身につきやすくなります。

🎶 習い事やクラブ活動への参加

…共通の趣味や関心がある子と出会えると、自然な人間関係の形成につながりやすいです。

スポーツチームや音楽教室など、共通の興味 を持つ子が集まる場所では、自然と仲が深まりやすいです!

👀 子ども自身の興味を尊重する

…「この子とは合うかも!」 と思えるような環境を作るのがポイント!

親の意向ではなく、子どもが好きなことを大切にしてあげましょう😊

📝実際のエピソード|「入りたいけど入れない…」

👦 3歳のときの息子

公園の砂場で、周りの子たちが楽しそうにお城を作る姿を見ているのに、息子は一人で砂をさわるだけ…。

「入りたいけど、どう声をかけたらいいかわからない」という不安が、表情から伝わってきました。

「一緒にやろうって言ってみる?」と声をかけても、恥ずかしそうに首を振るだけ。

👦 4歳になっても…

遊び慣れた公園で友達を見かけても、遠くから見つめるだけのことが多く、

「どうして一緒に遊ばないの?」と聞くと、

「だって恥ずかしいから…ママも来て」と小さくつぶやく息子。

「関わりたい気持ちはあるのに、どう踏み出せばいいか分からない」

そんな息子の姿を見て、子どもなりの葛藤があることを実感しました。

🤝 親ができる関わり方

親のサポートが、子どものソーシャルスキル(SST)を育てる大きな後押しになります。

✅ 最初のきっかけづくり

「一緒に入れてって言ってみる?」など、声かけのタイミングを伝える

✅ ロールプレイで事前練習

ぬいぐるみやママと一緒に「友達を誘う」練習をしておく

✅ 成功体験を積み重ねる

「自分から声をかけられた!」「友達と一緒に遊べた!」という体験を少しずつ増やすことで、自信につながります✨

子どもにとっての小さな一歩を、親がそっと支えてあげることで、非認知能力や社会性の発達につながっていきます。

焦らず、子どものペースで「友達との関係」を育んでいきましょう🌷

4. 楽しく協力スキルを学ぶアクティビティ🎮

子どもにとって「協力って楽しい!」 と感じることが、社会性や非認知能力を育む一番の近道!✨

遊びの中に自然と「チームワーク」や「思いやり」の要素を取り入れることで、無理なく協力スキルが身につきます。

🏆 楽しみながら学べる!協力アクティビティのアイデア

🗺 チームで宝探しゲーム

…ヒントを読み解きながら協力して宝を見つける遊び。

「誰がどこを探す?」「このヒントはどういう意味?」など、自然な会話と協力が生まれます💎

🏃♂️ 障害物レース(ペア制)

…手をつないで走ったり、一緒にボールを運んだり。

お互いを助け合いながらゴールを目指す!

助け合う体験を通じて、相手への気遣いや声かけの大切さを学べます。

🎨 共同制作(クラフト・工作)で「一緒に作る喜び」を体験!

クラフトや工作など、役割を分担して「みんなで一つの作品を作る」経験 は、協力の大切さを学ぶのに最適!

✅ 大きな絵を描く

…一枚の紙に、テーマを決めて、

「空」「木」「家」などそれぞれ担当し、ひとつの世界を作ることで達成感UP!

✅ お城や紙飛行機作り

…「どうしたらうまくいく?」と話し合いながら工夫する経験が、

問題解決力やソーシャルスキルの育成にもつながります🛩

⛺️ アウトドア活動(キャンプ・探検)で「協力する力」を育てる!

キャンプや探検など、「みんなで役割分担して乗り越える経験」 は、社会性UPにぴったり!

🔥 テント張りや火起こし体験

…「誰が何を担当する?」「どうやって火をつける?」といった役割分担のやり取りを通して、主体性や協調性も育ちます💪

子どもたちは、「遊びの中で学ぶ」天才です✨

「楽しみながら協力する経験」を重ねることで、社会性や非認知能力(がまん・工夫・共感力など)が自然と育っていきます🌱

親子で一緒にチャレンジすれば、信頼関係や絆も深まり、忘れられない思い出になります😊

5. 家庭でできる!子どもの社会性を育てる3つの方法【日常生活×SST】🏡

家庭でも、社会性や協力スキル(ソーシャルスキル)を伸ばすことは十分に可能です🌱

日常生活のちょっとした工夫が、子どもの非認知能力やチームワーク力の成長につながります。

🎮 1. 家族みんなで協力ゲーム

遊びの中に協力・役割分担・達成感があると、子どもは自然とチームワークを学びます😊

👨👩👧👦 おすすめの協力型ゲーム例

- 🧱 ジェンガ:

慎重にブロックを抜くスリル満点のバランスゲーム

慎重さや「見守る力」が育つゲーム - 🌍 パンデミック(協力型ボードゲーム):

全員で協力して世界を救うミッション!

家族みんなで戦略を練る協力型ボードゲーム - 🔍 カルバ:

タイルを繋げて出口を探す戦略ゲーム - 🧩 協力型パズル:

みんなで1つのパズルを完成させる

完成に向けて声をかけ合いながら進めることで達成感アップ✨ - 🏰 キャプテン・リノ:

タワーを崩さないように積み上げるドキドキのゲーム

崩れないようにタワーを積むスリル感が楽しい! - 📦 宝探しゲーム(おうち探検):

家の中に隠れたアイテムをヒントを頼りに発見🔍

ワクワク体験✨ - 🧱 マインクラフト(マルチプレイ):

デジタルの世界で一緒に村作り!

仮想空間での共同作業も、実は立派な協力トレーニング!

👉 親子で楽しめる遊びを通じて、「協力するって楽しい!」という気持ちを育てましょう。

家族で楽しみながら、自然と協力スキルが身につきます💡

🧺 2. 家事の分担で「役割意識」と「助け合い」を学ぶ

お手伝いは、社会性や集団行動の基礎を学ぶ最高の教材!

簡単な家事を役割分担して行うことで、「助け合う大切さ」や「協力する楽しさ」を学べます😊

「家族の一員として役に立っている」という実感が、自己肯定感にもつながります🌼

✅ 取り入れやすい、おすすめ家事分担

- 食後の片づけ(お皿運び・拭き取りなど)🍽

- 洗濯物を一緒にたたむ(アイテム別に分けてもOK)👕

- 床掃除を分担(雑巾がけ・掃除機など)🧹

🗣️「一緒にやろうか♪」と声をかければ、自然と協力の経験が積み重なります✨

💖 3. 「ありがとう」を伝える習慣をつくろう

日々の中で感謝を伝え合うことで、思いやりの心や社会性が育まれます🌸

感謝の言葉を交わすことで、思いやり・共感力・人との関係を大切にする気持ちが育ちます🌱

これはまさに、非認知能力の核となる部分です。

💡 実践のコツ

- 「お手伝いありがとう!とっても助かったよ」

- 「自分でできたんだね、すごいね」など自主的に行動できたときに感謝の気持ちを伝える

- 小さな行動にも感謝を込めて

✨ 親の言葉かけ一つで、子どもは「自分って役に立ってるんだ」と感じられます。

小さな「ありがとう」の積み重ねが、子どもの心を豊かにします😊

家族全員が参加できる活動を通して、日々の生活をさらに豊かにしましょう。

🏠 家庭は「最初の社会」だからこそ…

日常の中で、協力・感謝・チームワークを自然に経験できる環境を整えていきましょう😊

家庭でのこうした経験が、後のグループ活動や集団生活への自信にもつながります。

「楽しみながら育てる社会性」、今日からぜひ取り入れてみてください✨

5. 失敗しても大丈夫!挑戦できる子を育てる声かけ・関わり方💪

グループ活動や友達との関わりの中で、「うまくいかない経験」は避けられません。

でも実は、「うまくいかない経験」こそが社会性や非認知能力を育む貴重なチャンス🌱

失敗を前向きに捉え、挑戦する気持ちをサポートしましょう。

❌ 失敗=ダメ、ではない!失敗は「学び」に変えられる🔄

- 💬 お友達とケンカしちゃった…

- 😢 協力できずに遊びが止まってしまった…

そんなときこそ、子どもが「考える力」や「感情のコントロール力(自己調整力)」を伸ばす絶好のタイミングです。

✅ 親の関わり方で変わる!サポートのポイント

①「失敗=学び」に変える声かけを🎯

🗣️「どうしてうまくいかなかったのかな?」「次はどうしたらもっと楽しく遊べるかな?」

👉 こんなふうに「問いかけ」で気づきを促すと、子どもは前向きに考えられるようになります。

②「失敗しても大丈夫だよ」と伝える🗣️

失敗に対する不安や恥ずかしさを和らげる言葉がけは、挑戦する勇気につながります。

③「できたこと」に目を向けてほめる🌟

- 「ちゃんとルールを覚えてたね」

- 「言いたいことをがんばって伝えられたね」

👉 結果ではなくプロセスや努力を認めることで、自己肯定感が育まれます✨

💡 困ったときこそ「自分で考える力」を伸ばすチャンス

親がすぐに答えを出すのではなく、子どもに考える時間と余白を与えることも大切です🧠

🔁 実践のヒント

- 「今度はどうすればうまくいきそう?」と聞いてみる

- 一緒にアイデアを出し合う(答えを教えるのではなく「気づき」を導く)

👉 こうした経験の積み重ねが、問題解決力・ソーシャルスキル・自己調整力を育てていきます。

🌈 挑戦できる子は、たくましく育つ

たとえ失敗しても、「やってみたい!」という気持ちを大切に。

子どもが「挑戦って楽しい!」「次はもっとこうしてみよう」と思える環境を、家庭でも整えていきましょう😊✨

6. よくある質問Q&A|グループ活動・社会性の支援に役立つヒント

グループ活動が苦手な子どもにはどう接すればいい?

無理に参加を強要せず、少人数の遊びから始めるのがおすすめ。親が一緒に遊ぶのも効果的。

子どもの社会性を育てるのに適した年齢は?

幼児期(3〜6歳)からがベスト。小学生以降でも遅くはない。

協力スキルは家庭でどうやって伸ばせる?

家事の手伝い、協力ゲーム、兄弟との共同作業などが効果的。

人見知りの子どもはどうやって友達を作れる?

少人数のプレイデートから始めて、安心できる環境を作る。

幼稚園や小学校で友達ができない場合の対処法は?

先生と連携して、グループ活動の機会を増やす。家庭でコミュニケーション練習をするのも良い。

グループ活動中にケンカが起きたらどうする?

まずは子ども同士で解決させ、必要なら親が仲裁する。

発達に凸凹がある子もグループ活動できる?

できる。事前にルールを説明したり、役割を調整するとスムーズ。

おすすめの協力ゲームは?

宝探し、障害物レース、協力型ボードゲーム(例:パンデミック、カルバ)など。

親がサポートしすぎると逆効果?

過度な介入は自立を妨げるので、見守る姿勢が大事。

グループ活動を続けるコツは?

子どもが楽しいと感じる活動を選び、無理のない範囲で続けること。

まとめ焦らず育てる、協力スキルと社会性の土台

子どもが 社会性や協力スキルを身につけることは、

自信や自己肯定感を育み、将来の人間関係力にもつながります🌱

日々のグループ活動や友達とのやり取りを通じて、

「どう関わればいいのか」「助け合うって楽しい!」という感覚が自然と育っていきます。

親としては「今は苦手なだけ」と温かく見守りつつ、

🔸 小さな成功体験

🔸 家庭での練習機会

🔸 できたことへの共感と励まし

を大切にしていきたいですね😊

✅ 親が意識したい3つのポイント

✔ 成功体験を積ませる 🏅

「ありがとう」「貸して」「一緒にやろう」と言えたら、しっかり褒めて自己肯定感UP!

✔ 焦らず「待つ姿勢」を持つ ⏳

「まだできない」ではなく「まだ苦手なんだな」「これからできるようになる」と信じて見守りましょう。

✔ 日常生活で協力スキルを育てる 🏡

お手伝いやボードゲーム、ロールプレイなどで「家庭内SST(ソーシャルスキルトレーニング)」を取り入れてみましょう。

「協力する経験」を増やす。

💬 あなたのお子さんはどんな経験をしていますか?

「公園でのちょっとした成功体験」「家庭での関わり方の工夫」など、

ぜひコメント欄でシェアしてください✨

▶️ コメントはこちらから → コメントフォーム

🔜次回予告

「追いかけっこを通じた子どもの成長と親のサポート」

「追いかけっこ」を通じた子どもの発達支援と、親のサポートのコツをご紹介予定です!

グループ遊びが苦手なお子さんにもぴったりの視点から解説します。

お楽しみに🌟