はじめに🌸

年長のこの時期、親も子も「小学校生活」への期待と不安でいっぱいになります。

「授業についていけるかな?」「友達と仲良くできるかな?」――そんな気持ちを抱くのは自然なことです。

そこで本記事では、保護者の不安に寄り添いながら、

教育現場でもよく言われる ✅就学前の準備のポイント と ✅家庭でできる具体的な工夫 を、

体験談を交えて分かりやすく紹介します。

①目次

はじめに🌸

- 就学前(年長)の保護者が抱えやすい3つの不安

- 小学校入学までに伸ばしておきたい8つのスキル

- 就学前チェックリスト(年長向け)

- 家庭でできる就学前の準備アイデア

- 就学前の準備で大切にしたい考え方

- よくある質問

- まとめ

1. 就学前(年長)の保護者が抱えやすい3つの不安

① 授業についていけるか心配

「うちの子はまだひらがなや数字が苦手だけど大丈夫かな?」――そんな不安を抱く保護者は少なくありません。

でも実際には、入学時点ですべてを完璧にできる必要はありません。

大切なのは、学ぶ姿勢や「やってみよう」という意欲です✨

② 友達とうまく関われるか不安

人見知りだったり、集団活動に慣れていなかったりする子もいます。

大切なのは「自分の気持ちを伝えられること」と「相手の気持ちに気づけること」。

これは、家庭での会話や遊びの中で自然に育てていけます👨👩👧

③ 生活習慣や忘れ物が気になる

朝の支度や持ち物管理は、小学校でつまずきやすいポイントです。

年長のうちから少しずつ練習すれば、自信につながり親の不安も和らぎます🌱

2. 小学校入学までに伸ばしておきたい8つのスキル

✅ ① 先生の話を聞いて行動するスキル

✅ ② 友達との関わり方(距離感・言葉のやりとり)

✅ ③ 持ち物の管理と忘れ物防止

✅ ④ 授業中の姿勢を保つ・集中する力

✅ ⑤ 自分の気持ちを言葉で伝える力

✅ ⑥ 生活リズムを整える力(朝の支度・通学の練習)

✅ ⑦ ひらがな・数字など学習の基礎力

✅ ⑧ 体の使い方(運動・体育の準備)

🔹 ① 先生の話を聞いて行動するスキル

🏫 必要な理由:

小学校では「今から〇〇するよ!」と一斉指示が多くなる。

聞き逃すと、次に何をするのか分からなくなって困ることが増える。

🔹 練習方法:

✅ 1回で理解できなくてもOK! 「まず耳で聞く → 目で確認 → 行動する」の流れを作る

✅ おうちでプチ指示ゲーム! → 「右手をあげる」「3回ジャンプ」「○○を取ってくる」など

✅ 大事な指示は短く! 「今は座るよ」「次は○○だよ」と区切る

🔹 ② 友達との関わり方(距離感・言葉のやりとり)

🏫 必要な理由:

友達に近づきすぎたり、急に触ったりすると誤解を生む💦

誘われた時の返事や、ケンカになった時の対応が難しい

🔹 練習方法:

✅ 「お友達とどれくらいの距離で話す?」をロールプレイ

✅ 友達との会話を練習(例文を覚える)

👉 「一緒に遊ぼう!」→「いいよ!」

👉 「やめて!」→「ごめんね」

✅ 絵カードや動画を見て、気持ちを想像する練習

🔹 ③ 忘れ物や持ち物の管理

🏫 必要な理由:

持ち物が分からなくなると、授業に集中できない😥

🔹 練習方法:

✅ チェックリストを作る(ランドセルに貼る・玄関にメモ)

✅ 「お片付けの定位置」を決める(例: ハンカチはポケット、水筒はカバンの右側)

✅ 前日に持ち物を親と一緒に確認 → 少しずつ自分でやる習慣をつける

🔹 ④ 授業中の姿勢を保つ・集中する力

🏫 必要な理由:

授業中に姿勢が崩れると、板書が見えなかったり、先生の話を聞き逃す💦

🔹 練習方法:

✅ 30秒→1分→3分と少しずつ座る時間を伸ばす(「お勉強タイム」として少しずつ)

✅ 座るイスや机の高さを調整(足がぶらぶらしないように)

✅ 授業中に体を動かしたくなる場合は、手遊びできるアイテム(ハンカチを指で触るなど)を用意

🔹 ⑤ 自分の気持ちを言葉で伝える力

🏫 必要な理由:

困った時に「先生に伝えられない」と、1人で抱え込んでしまう💦

🔹 練習方法:

✅ 「先生、〇〇が分かりません」と言う練習(おうちでロールプレイ)

✅ 感情カードを使って「今どんな気持ち?」と話す練習

✅ 気持ちを言葉にできない時のサインを決める(例: ノートに○をつける、指で示すなど)

🔹 ⑥ 生活リズムの安定(朝の支度・通学の練習)

🏫 必要な理由:

朝の準備がバタバタすると、学校での集中力が落ちる

小学校は「時間割」通りに動くので、時間の感覚を身につけるのが大事

🔹 練習方法:

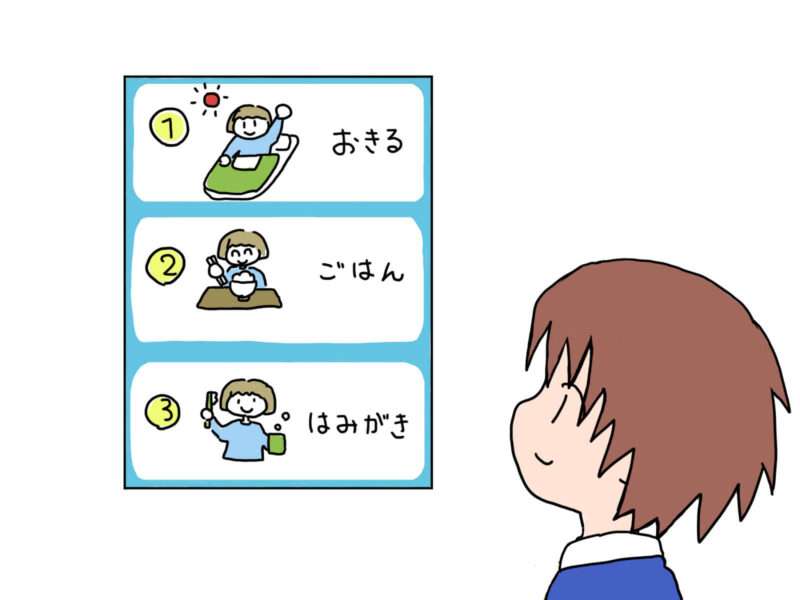

✅ 朝のルーチンを絵カードや時計と一緒に練習(例: 「7時に起きる」「7時半に朝ごはん」)

✅ ランドセルの準備を夜のうちにやる(忘れ物を防ぐ)

✅ 通学路を一緒に歩く練習(信号・横断歩道の確認)

🔹 ⑦ ひらがな・数字の基礎力

🏫 必要な理由:

授業についていくために、最低限のひらがな・数字は書ける&読めるようにしたい

🔹 練習方法:

✅ 興味のあるキャラやおもちゃを使ってひらがなを練習(例: マリオの名前を書く)

✅ お手紙ごっこや、お店屋さんごっこで文字を書く機会を作る

✅ 数を数える遊びを取り入れる(お菓子を「3つください!」など)

🔹 ⑧ 体の使い方(運動・体育の準備)

🏫 必要な理由:

体操服の着替えや、体育の動き(マット運動・鉄棒など)が苦手だと、授業で困る💦

🔹 練習方法:

✅ おうちで体操服の着替えを練習(タイマーを使って「1分でやるよ!」)

✅ 鉄棒・なわとびの基本的な動きをおうちや公園で練習

✅ 「バランスを取る」遊びをする(片足立ち・ケンケンパなど)

ポイント

「いきなり完璧!」は無理だから、できることから少しずつ😊

発達の個人差があるので、焦らずお子さんのペースで進めることが大切です。

3. 就学前チェックリスト(年長向け)🏫

👉 チェックリストを活用して、お子さんの得意・苦手を「見える化」しましょう。

大切なのは「完璧にできる」ことよりも「意欲や習慣が育っているか」です。

このリストは「できた/もう少し」を見える化するためのものです。

学習面のチェック(読み・書き・数)

| 項目 | できた | もう少し |

|---|---|---|

| 自分の名前を読む・書くことができる | ☐ | ☐ |

| ひらがなを一部でも読める | ☐ | ☐ |

| 1〜10の数字がわかる | ☐ | ☐ |

| 数の大小を比べられる | ☐ | ☐ |

| ○△□などの簡単な形を描ける | ☐ | ☐ |

生活面のチェック(朝の支度・通学習慣)

| 項目 | できた | もう少し |

|---|---|---|

| 起床後に着替え・洗顔・歯磨きが自分でできる | ☐ | ☐ |

| 持ち物を準備してカバンに入れられる | ☐ | ☐ |

| トイレに一人で行ける、手を洗える | ☐ | ☐ |

| 決まった時間に寝起きできる | ☐ | ☐ |

社会性のチェック(友達・先生との関わり)

| 項目 | できた | もう少し |

|---|---|---|

| 「貸して」「ありがとう」「ごめんね」が言える | ☐ | ☐ |

| 順番を待ち、ルールを守って遊べる | ☐ | ☐ |

| 集団の中で座って先生の話を聞ける | ☐ | ☐ |

| 友達とのトラブルを言葉で解決しようとする | ☐ | ☐ |

身体発達のチェック(姿勢・運動・身の回り)

| 項目 | できた | もう少し |

|---|---|---|

| 椅子に座って姿勢を5〜10分保てる | ☐ | ☐ |

| はさみ・クレヨンを正しく持てる | ☐ | ☐ |

| ジャンプ・片足立ち・スキップができる | ☐ | ☐ |

| ボタンを留める、靴を履く・脱ぐができる | ☐ | ☐ |

4. 家庭でできる就学前の準備アイデア🏡

朝の準備、うまくいくコツは?

生活リズムを「ルーチン化」することが大切です。

毎日同じ時間に起きて、朝の支度や寝る時間を決めることで、自然と習慣が身についていきます。

💡体験談

我が家でも、朝の流れをイラストにして壁に貼ったら「次はこれだね!」と子どもが自分から動けるようになりました✨

朝のバタバタが減り、親も子も気持ちに余裕が生まれてとても助かっています。

遊びの中で学べる工夫、どうしてる?

すごろくやカード遊び、買い物ごっこなど、日常の遊びの中で自然に「数」や「文字」に触れることが効果的です。

💡体験談

うちの子は「パン屋さんごっこ」が大好き🍞

数字カードを値札にしたり、おもちゃのお金をやり取りしたりしていたら、気づけば楽しく数の練習になっていました✨

チェックリストやごっこ遊びで自主性を育てる

入学前の持ち物準備は、子どもが自分でできると自信につながります。

「ランドセルごっこ」や持ち物表を活用して、少しずつ自分で準備できる体験を増やすのがおすすめです。

💡体験談

準備が苦手な息子のために、我が家では玄関に「忘れ物チェック表」を貼りました📝

出発前に一緒に確認する習慣をつけたら、少しずつ「自分でできた!」と自信を持つようになり、朝の準備がスムーズになりました。

読み聞かせや会話で言葉の力を伸ばす

語彙力や表現力を伸ばすためには、親子の会話や絵本の読み聞かせがとても効果的です📚

子どもとのやり取りを通して、自然に言葉を理解し、使う力が育っていきます。

💡体験談

言語聴覚士さんから「読み聞かせはとても大切」と教えていただき、寝る前に毎日読み聞かせを続けました。

すると子どもも絵本が大好きになり、「読んで!」と自分から持ってくるように。

今では短い絵本なら自分で読むこともできるようになり、言葉への興味もどんどん広がっています😊

5. 就学前の準備で大切にしたい考え方🌈

楽しみながら学ぶことを優先する

「勉強させなきゃ!」と焦るより、「楽しい!」と感じられる体験の積み重ねが学びの第一歩です。

小さな成功体験を積み重ねる

「できた!」を認めてあげることで、自己肯定感が育ち、次の挑戦にもつながります💪

子どもの得意を活かし、苦手は少しずつ克服

得意を伸ばすことで自信が生まれ、その力を土台に苦手なことへも挑戦できるようになります。

よくある質問(FAQ)

入学前にひらがなを全部読めないとダメですか?

全部できなくても大丈夫です。読める文字が少しずつ増えていればOK。

「学ぼうとする意欲」が一番大切です。数字の書き方を練習したほうがいいですか?

無理にドリルをやるよりも、遊びの中で「3つちょうだい」など数を意識するほうが効果的です。

友達ができるか不安です。どうしたらいいですか?

家庭で「一緒に遊ぼう」「ありがとう」など簡単なやり取りを練習すると安心につながります。

集中力が短くて心配です。

最初は30秒〜1分でOK。

少しずつ時間を延ばすことで、自然と集中できるようになります。生活リズムが整わないのですが?

就学前の最重要ポイントです。

まずは「毎日同じ時間に起きる・寝る」ことから始めましょう。持ち物の忘れ物が多いです。

チェックリストを使ったり、ランドセルに定位置を決めたりすると自分で管理しやすくなります。

字が汚いのですが大丈夫でしょうか?

書くことに慣れる段階なので大丈夫。

鉛筆やクレヨンを持つ経験を重ねていけば十分です。運動が苦手でもついていけますか?

心配いりません。小学校では基礎から始めます。

家庭でできる簡単な遊び(なわとび・片足立ち)で準備できます。入学前に英語や習い事は必要ですか?

必須ではありません。

まずは「生活習慣・日本語でのやり取り・遊びの経験」が優先です。親としてどこまで手伝えばいいですか?

.最初は一緒にやって「できた!」を共有し、徐々に本人が主体的にできるように促すのが理想です。

まとめ

就学前(年長)の準備は、「今できること」よりも「これから伸びていく力」に注目することが大切です。

保護者も「完璧を目指す」より「一緒に楽しむ」気持ちを大事にしていきましょう。

お子さんの得意を活かしながら、少しずつ準備を進めることで、安心して小学校生活を迎えられます😊

今日からできる3つのステップ 📌

1️⃣ 生活リズムを整える(朝の支度・就寝時間を一定に)

2️⃣ 遊びの中で学習を取り入れる(すごろく・買い物ごっこなど)

3️⃣ 持ち物や身支度をごっこ遊びで練習する(ランドセルごっこ)

小さな工夫の積み重ねが、子どもの自信と安心につながります。

親子で一歩ずつ楽しみながら進めていきましょう🌈

📢次回予告

次回は、「年長児の就学前学習|ひらがな・数・図形の目安と家庭でできる対策」をお届けします。

お楽しみに!