はじめに

「ASDの特性に合った支援って、どうすればいいの?」

そんな悩みを抱えていませんか?

自閉スペクトラム症(ASD)を持つ子どもや大人のサポートには、特性に合わせたプログラムや環境づくりが欠かせません。

実は、私の息子もASDの診断を受けています。

家庭でどうサポートすればいいのか手探りの中で出会ったのが、「TEACCHプログラム」でした✨

この記事では、TEACCHプログラムの基本や具体的な支援内容、その効果について、わが家の体験談も交えながらわかりやすくご紹介します。

目次

- TEACCHプログラムとは?

- TEACCHプログラムの基本原則

- 構造化された教育環境

- 視覚支援の活用

- 個別化された指導計画

- 家族との連携

- TEACCHプログラムの具体的な支援内容とは?

🗓️ スケジュール管理の視覚化

📦 ワークシステムの導入

🧼 自立を促す日常スキルの習得

🗣️ コミュニケーション支援 - TEACCHプログラムで得られる効果とは?

🎯 自己管理能力の向上

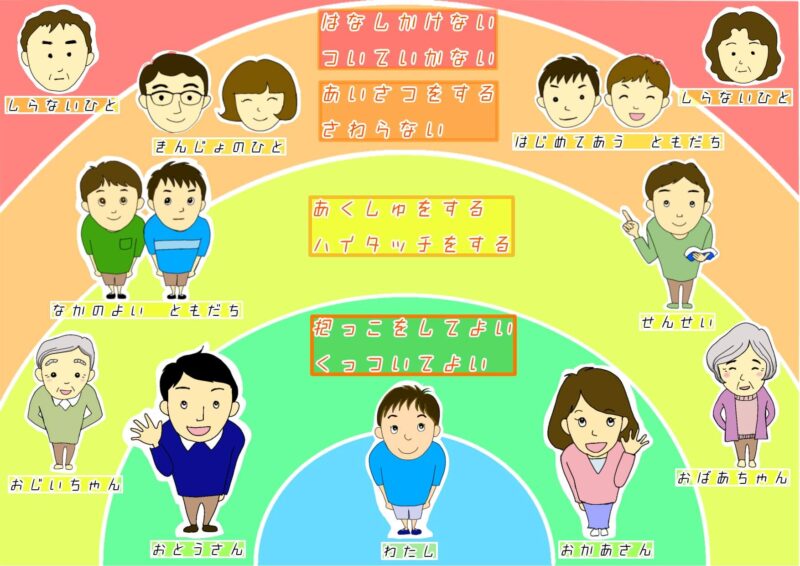

👫 社会的スキルの発達

💬 コミュニケーション力の向上

👪 家族の負担の軽減 - 【実例17選】家庭でできるTEACCHプログラム|ASDの支援方法をわかりやすく解説

- TEACCHプログラムと視覚支援の違い

- TEACCHプログラムの地域展開と利用方法

- よくある質問

- まとめ

1. TEACCHプログラムとは?

TEACCH(ティーチ)プログラムとは、アメリカ・ノースカロライナ州で開発された、自閉スペクトラム症(ASD)やその他の発達障害を持つ人への教育・支援プログラムです。

正式には「Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children」の略で、世界中で広く導入されています🌍

このプログラムの大きな特徴は、ASDの特性に合わせた「環境づくり」と「視覚的なサポート」を重視していること。

学校だけでなく、家庭や地域社会でも無理なく取り入れられるよう工夫されています。

🗣️ 実際に使っている家庭の声をご紹介します:

- 「視覚スケジュールのおかげで、朝の準備がスムーズになった✨」

- 「TEACCHを取り入れてから、子どもが見通しを持てるようになり、不安が減った」

こうした体験談からも、TEACCHが子どもの安心と自立を支える力強い支援であることが伝わってきますね。

2. TEACCHプログラムの基本原則

TEACCHプログラムは、ASDの特性に配慮しながら、次のような4つの基本原則をもとに支援を行っています。

1️⃣ 構造化された教育環境

ASDの子どもは、予測できる行動パターンやルーチンを好む傾向があります。

そのため、TEACCHでは「いつ・どこで・何をするか」がわかるように、空間を明確に区切ったり、時間割を可視化して、混乱を減らす環境づくりを行います🏠

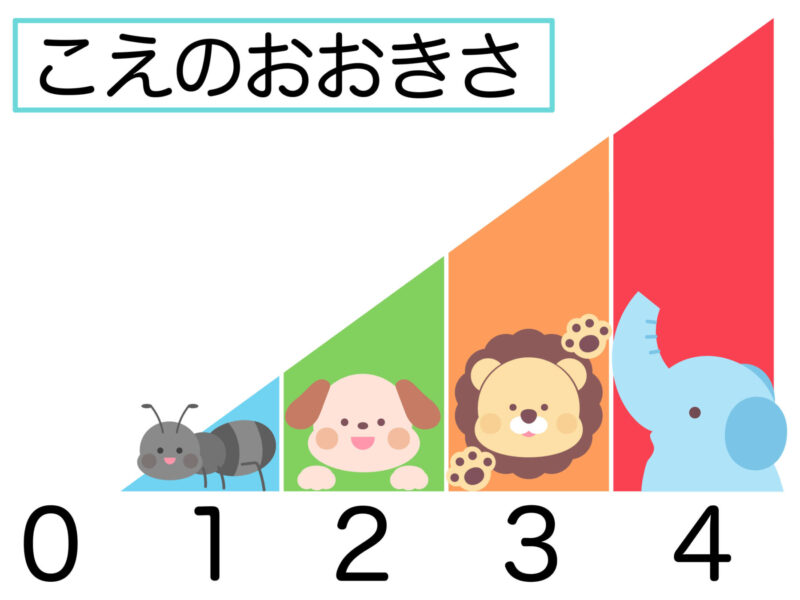

2️⃣ 視覚支援の活用

ASDの方は、言葉よりも視覚情報からの理解が得意なことが多いです。

TEACCHでは、イラスト・写真・ピクトグラムなどを使って、予定やタスク、ルールなどを「見える化」します👁️🗨️

これにより、安心感や主体的な行動につながりやすくなります。

3️⃣ 個別化された指導計画

ASDの子どもたちは、得意・不得意や発達段階が一人ひとり異なります。

そのため、TEACCHでは子ども一人ひとりに合った指導目標や教材を用意し、自立に向けて段階的に支援します。

「その子に合ったペース」で進めるのがポイントです🔑

📌4. 家族との連携

TEACCHでは、「家族もチームの一員」として、一緒に子どもを支えることを大切にしています。

家庭の中でも同じ支援方法を取り入れることで、子どもが一貫したサポートを受けられるようになります👨👩👧👦

また、家族自身もプログラムに関わることで、子どもの行動の理解が深まり、親子関係も良好になります。

💡こんな方におすすめ!

- ASDの診断を受けたばかりで、どんな支援が合うのか迷っている方

- 子どもの行動に戸惑い、家庭でも実践できる支援を探している方

- 見通しが持ちにくく、不安が強い子どもへのアプローチに悩んでいる方

3. TEACCHプログラムの具体的な支援内容とは?

TEACCHプログラムでは、ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんが安心して過ごせるよう、視覚的なサポートを中心に、日常生活のスキルを身につけていきます。

具体的には、次のような取り組みがあります👇

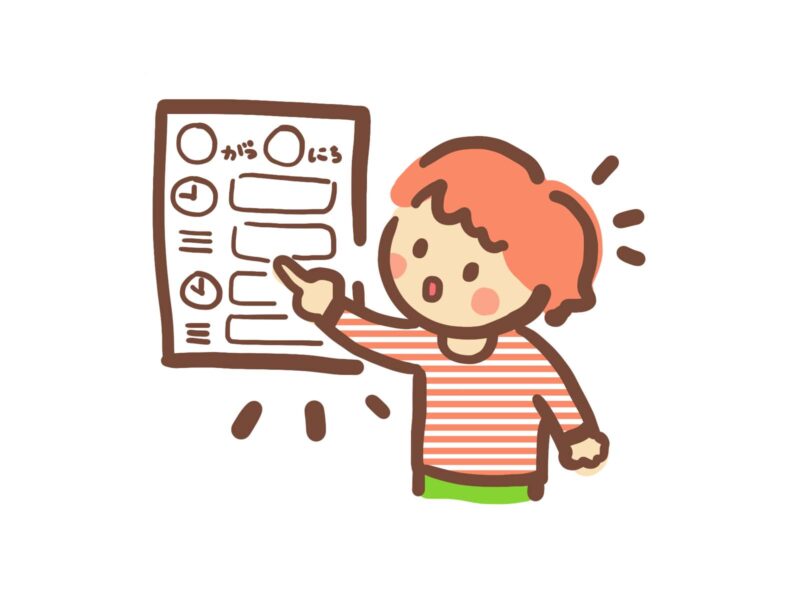

🗓️ スケジュール管理の視覚化

イラストやカードを使った「視覚スケジュール」を用意することで、

💡「次に何をするのか」がひと目で分かり、子どもが見通しを持ちやすくなります。

「朝の準備」「おやつの時間」など、1日の流れがわかるだけで、不安や混乱が減ります。

📦 ワークシステムの導入

作業手順をひとつずつ見える化することで、複数の指示が苦手な子でも安心してタスクに取り組めます。

「何を」「どの順で」「終わったらどうするか」が視覚的に分かるようにすることで、自分のペースで進めやすくなります。

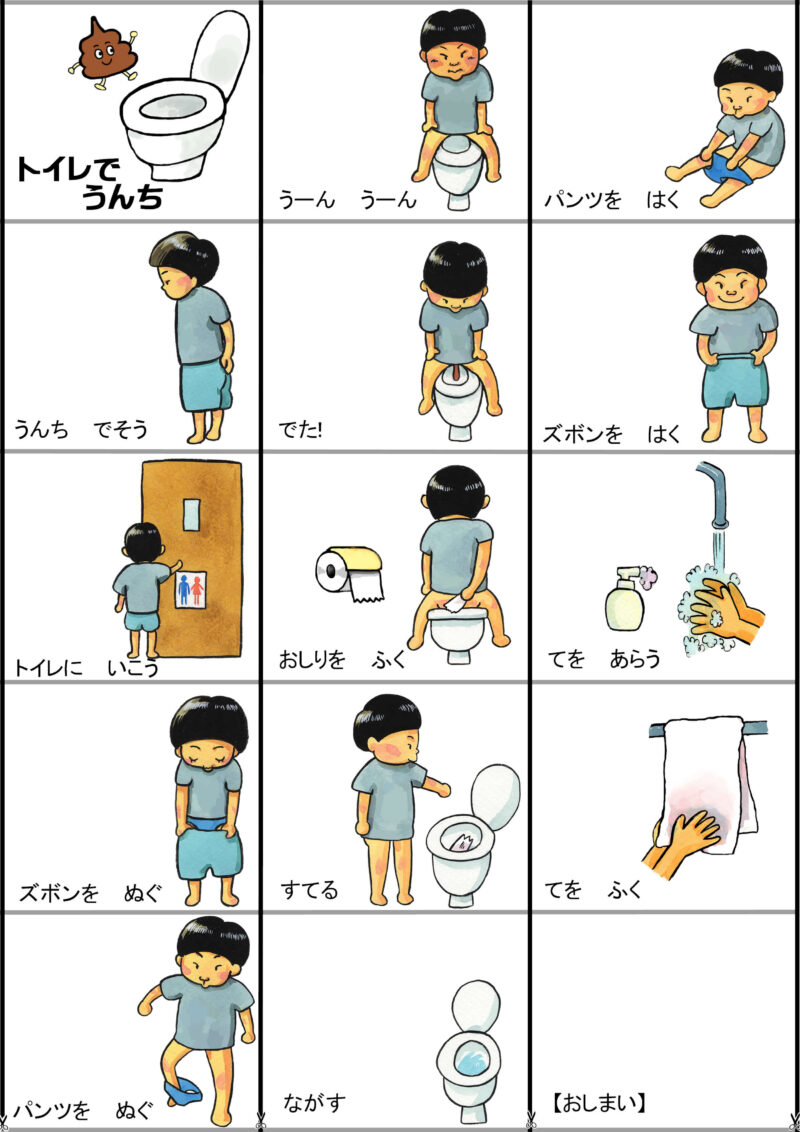

🧼 自立を促す日常スキルの習得

身の回りのこと(お片付け・簡単な家事・買い物など)を取り入れた活動で、

🌱 「自分でできた!」という達成感を育て、自己管理力を伸ばします。

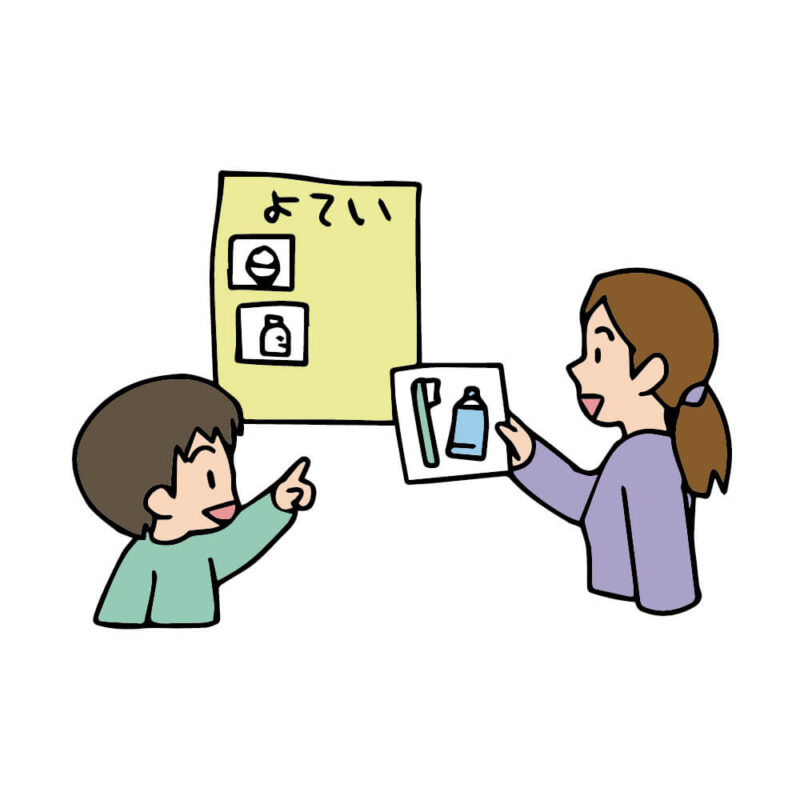

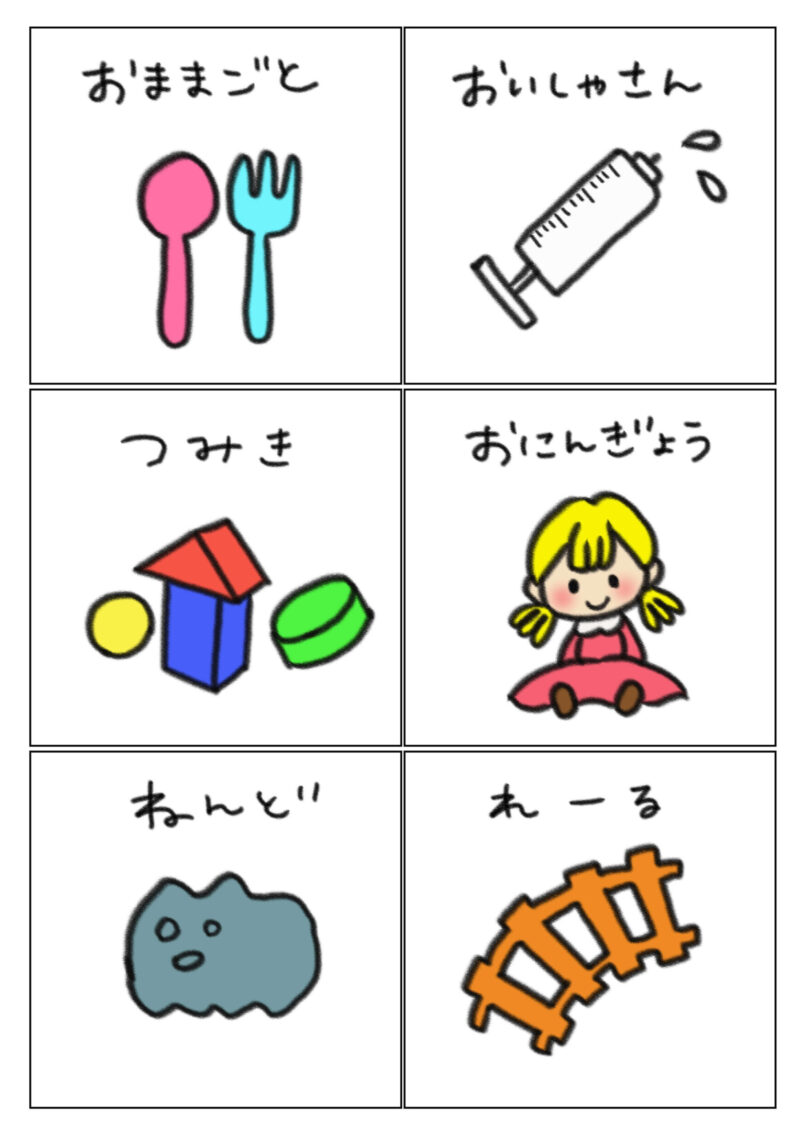

🗣️ コミュニケーション支援

言葉でのやりとりが難しい子には、絵カードや写真を使って気持ちや意思を伝えるサポートを行います。

自己表現がスムーズになることで、親子のストレスもぐっと減っていきます✨

例:(好きな遊びをイラストで指さしで選んでもらう。)

4. TEACCHプログラムで得られる効果とは?

TEACCHプログラムを継続して取り入れることで、以下のような変化が期待できます🌈

🎯 自己管理能力の向上

「何をすればいいか」「いつ何をするのか」が明確になることで、

🔸 子どもが自分の行動をコントロールしやすくなります。

予測できる安心感が、落ち着いた日常を生み出します。

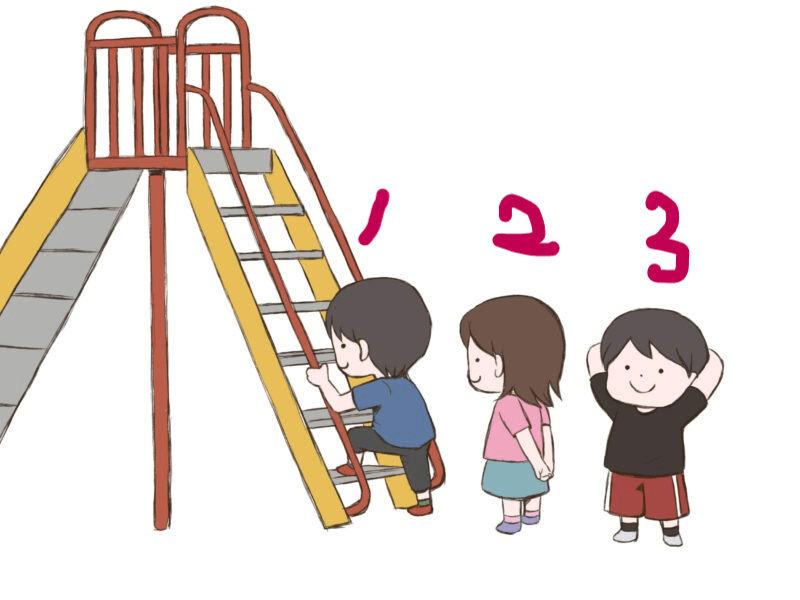

👫 社会的スキルの発達

視覚的なルールや手順を通して、集団行動や順番を守ることを自然に学んでいきます。

園や学校でもスムーズに過ごしやすくなります。

社会生活への適応力が向上します。

💬 コミュニケーション力の向上

視覚的な支援(言葉だけに頼らない支援)で、意思疎通ができるようになり、自己表現がしやすくなります。

「伝えられた!」「分かってもらえた!」という喜びが増えます。

ストレスが減り、親子の関係も良好に✨

👪 家族の負担の軽減

家庭でも同じ支援方法を使うことで、子どもが理解しやすくなり、

🧘♀️「何度も説明しないといけない…」という親のストレスも軽減されます。

家族全体が穏やかに過ごせるようになります。

5. 家庭でできるTEACCH支援|リアルな17の実例と工夫ポイント 🏡✨リアルな体験談

家庭でも取り入れやすいTEACCHの支援方法は、毎日の困りごとをぐっと楽にしてくれます。

ここでは、実際に我が家で効果があった支援の工夫例を17個ご紹介します📋💡

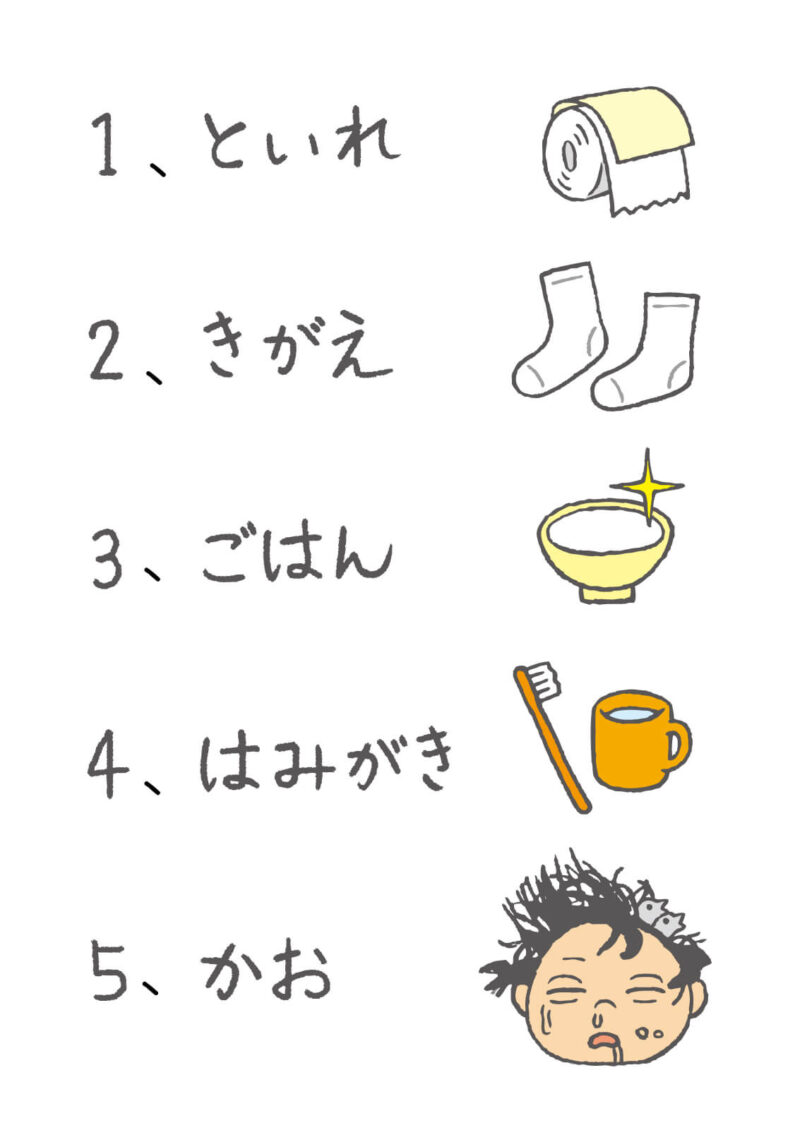

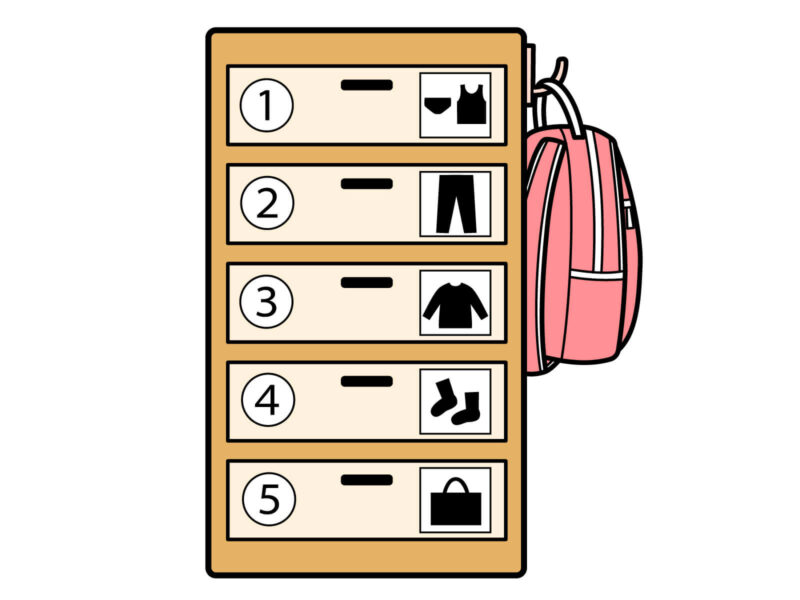

① 朝の準備がスムーズに 🪥👕

以前は、朝の準備に時間がかかり、何度声をかけてもなかなか動けませんでした。

言葉の意味は理解できているはずなのに、「次は何するの?」の繰り返し…。

▶壁に「トイレ→顔を洗う→歯みがき→着替え」のイラストカードを貼ったところ、

子どもが自分で流れを確認して動けるように!

🧘♀️ 手順を目で見て確認できるようにしただけで、迷わず動けるようになり、朝のバタバタがぐっと減りました。

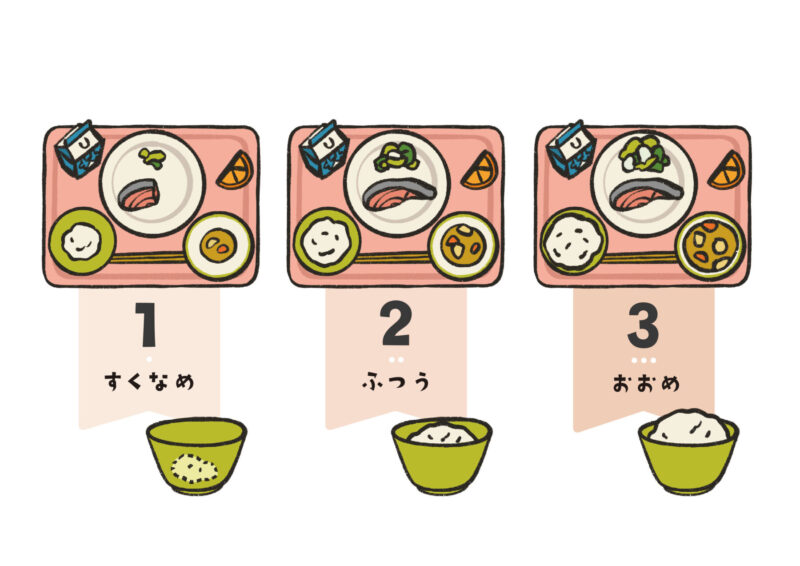

② 食事の時間が落ち着いた 🍽️

食事中に集中できず、すぐ席を立っていた息子。

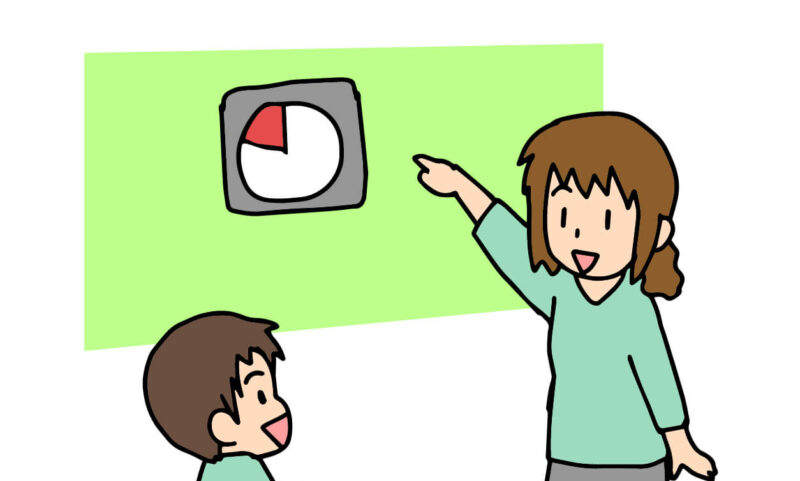

▶ 食事の流れをイラストカードとタイマーで提示すると、集中力が続き、楽しく食べられるようになりました。

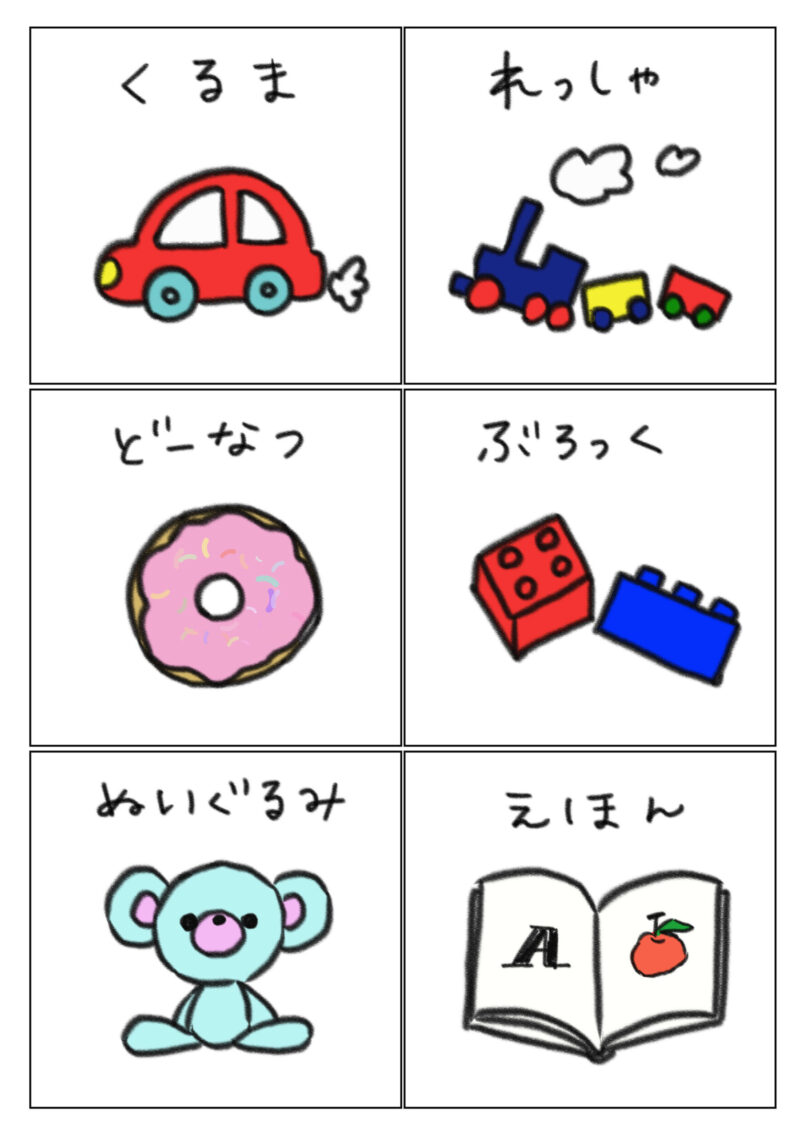

③ お片付けの習慣が定着 🧸📚

「片付けなさい」と言っても全く動かず、イライラ…。

そこで、片付ける順番を視覚化しました。

▶ 「ブロック → 絵本 → 車のおもちゃ」とイラストで指示を出すと、1つずつ終わらせることができるようになりました。

写真ラベル付き収納に変更。

自然と自主的に片付けができるように✨

④ 外出前の不安が軽減 🧳

▶外出前に不安が強かった子どもに、行き先や流れを写真入りスケジュールで説明。

「何をするか」が見えることで、不安が落ち着きスムーズに外出できるようになりました。

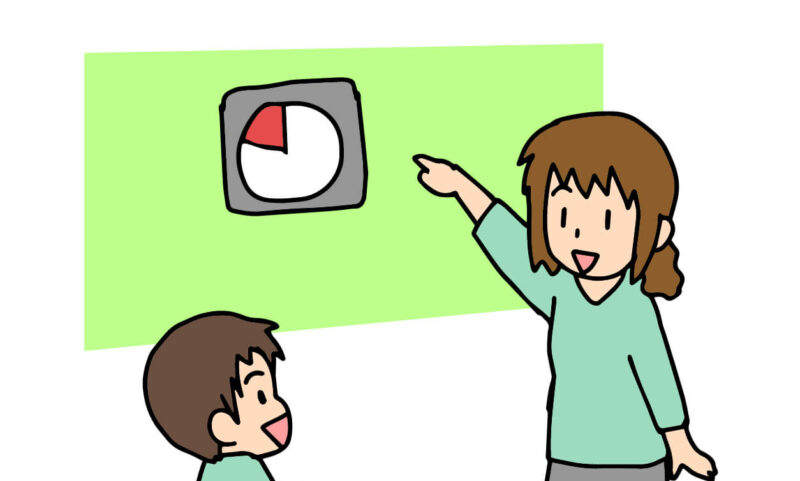

⑤ 学習への集中力がアップ ✏️

▶ 15分間の学習中に集中が続かない息子に、タイマーを使って作業時間と休憩時間を見える化。

時間の見通しが持てて、前向きに学習できるように📚

⑥ 衣服の着替えがスムーズに 👕

▶ 前後・上下をよく間違えていたため、タグに色付きマークを貼付。

正しく着られるようになり、✨自信にもつながりました。

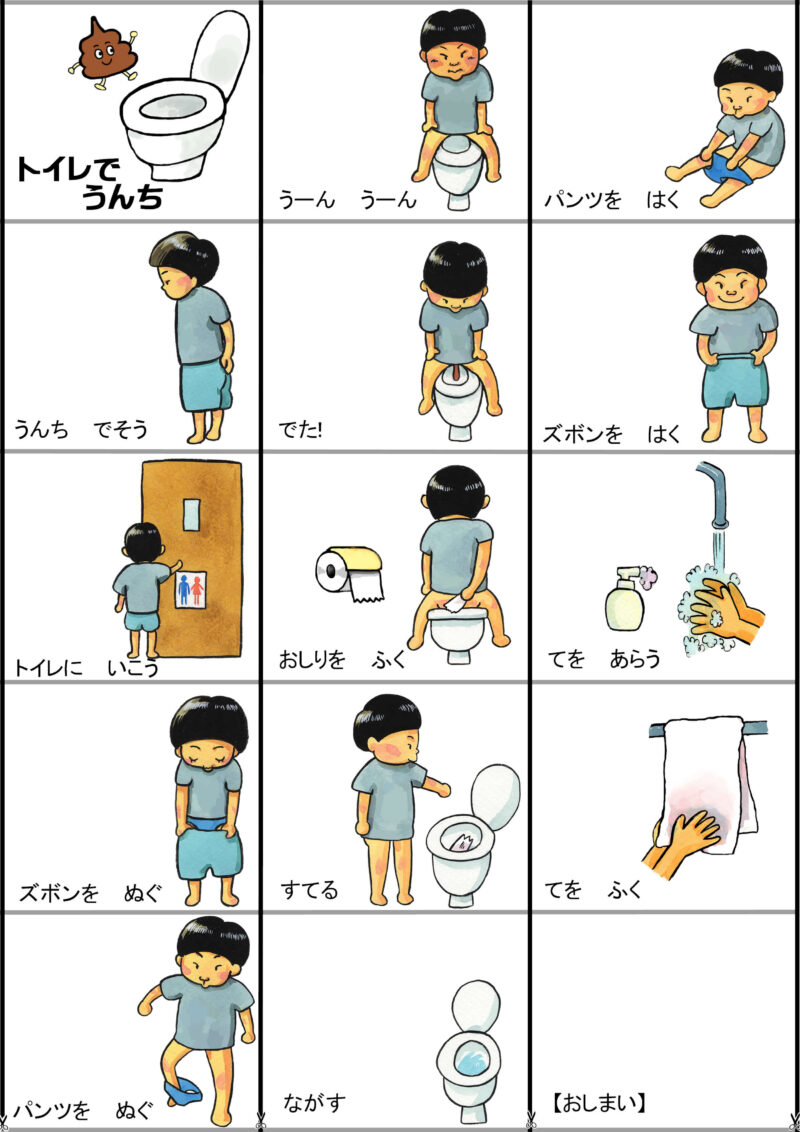

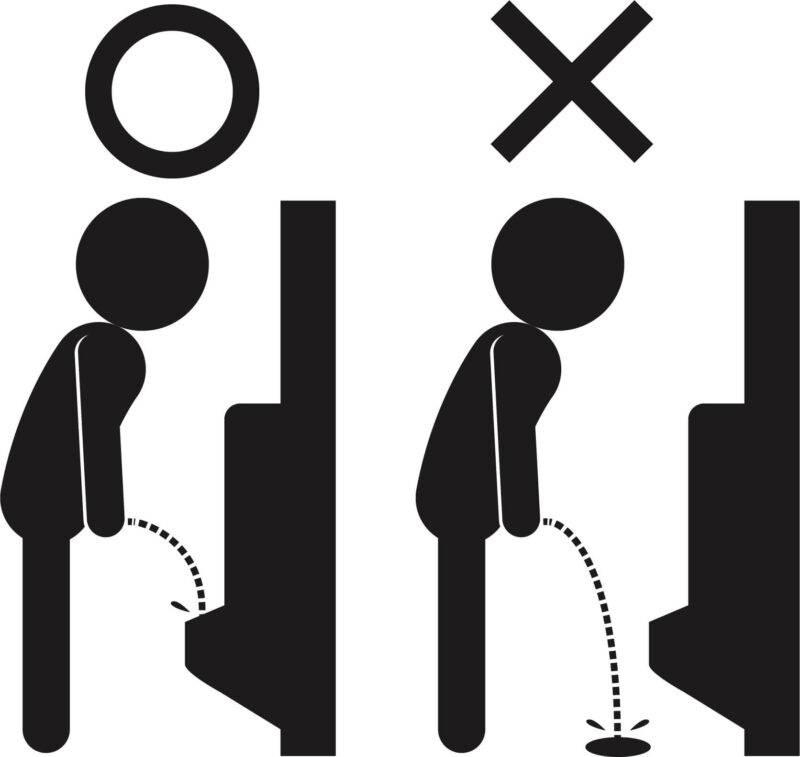

⑦ トイレトレーニングが進んだ 🚽

排便の手順や、女の子の場合はおしっこの流れも、実は子どもにとってはとても分かりにくいもの。

何度声かけしても「どうすればいいの?」と戸惑うことが続いていました。

▶そこで、「トイレの手順」をイラストでわかりやすく示したポスターを壁に貼ってみました。

すると、流れが視覚的に理解できるようになり、トイレに行くことへの不安も軽減✨

今では手順を自分で確認しながら、落ち着いてトイレに行けるようになりました。

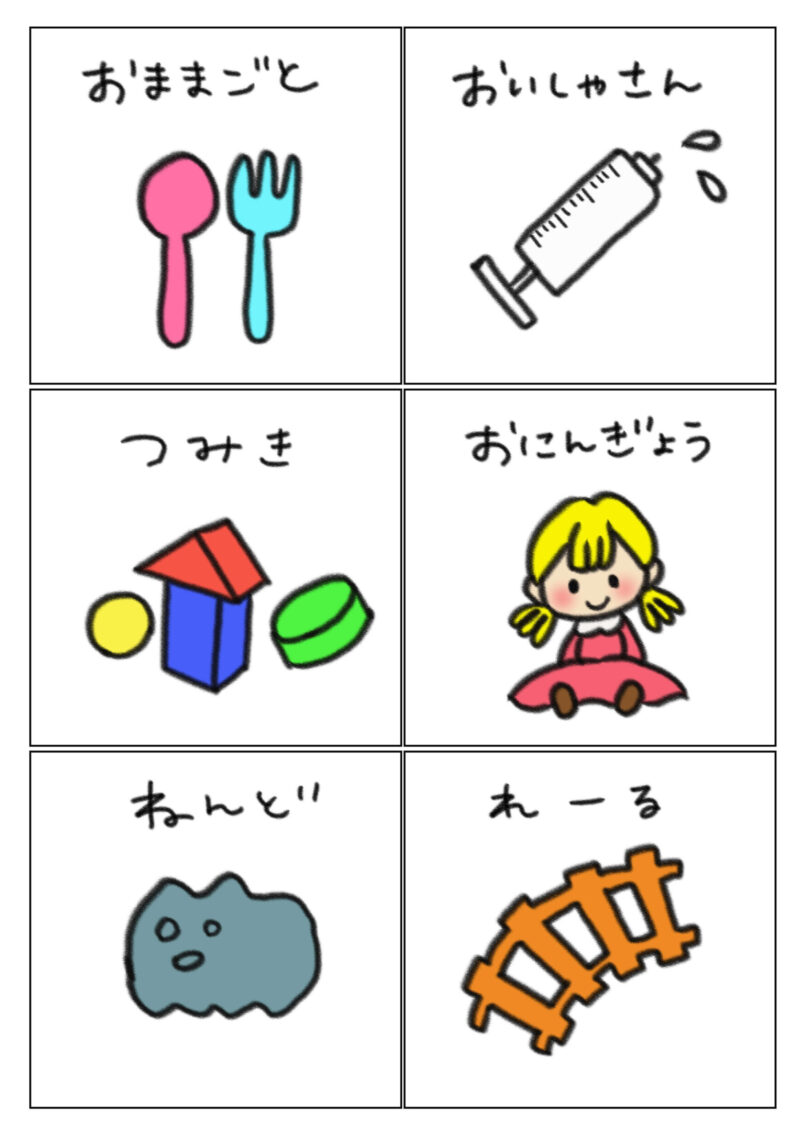

⑧ 遊びの幅が広がった 🎨

特定のおもちゃや、同じ遊びばかりで好む息子に

▶遊びの選択肢をイラストカードで示すと、

「新しい遊びにも挑戦!」創造性が伸びました🌱

⑨ コミュニケーション力が育った 💬

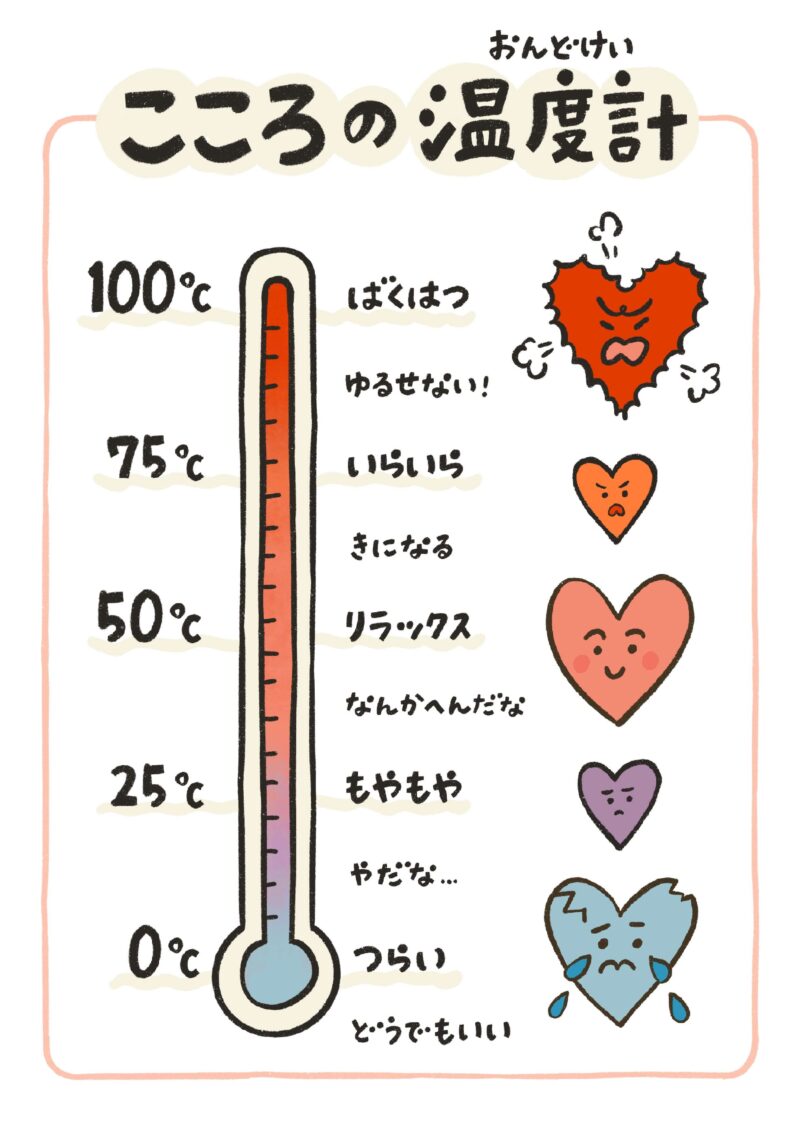

息子は、自分の気持ちを言葉で表現するのがとても苦手でした。

怒ったり泣いたりしても、「何がイヤなの?」と聞いても黙りこんでしまうことが多く、親もどう対応すればいいのか悩んでいました。

▶そこで、「気持ちカード」を使って感情を視覚化。

使い始めてから、「かなしい」「これがほしい」など、自分の気持ちを少しずつ言葉やカードで表現できるように✨

気持ちが伝えられることでイライラも減り、親子のコミュニケーションがぐっと楽に。

⑩ 就寝前のルーティンが定着 🌙

なかなか寝たがらない息子に、

▶ 就寝前の流れ(歯磨き→絵本→おやすみ)を視覚化。

見通しがあることで安心し、寝かしつけまでの時間が短縮できました。😴

⑪ お風呂の手順が分かるように 🛁

お風呂が苦手で、入るまでにも時間がかかることが多かったのですが、

▶「お風呂の流れカード」を作成。

「服を脱ぐ → シャワーを浴びる → 体を洗う → 湯船につかる」流れをカードで提示。

すると、1つずつクリアしていく感覚で安心して進められるように。

結果、お風呂を嫌がることが減りました。

⑫ 買い物でのぐずりが激減 🛒

スーパーに行くとすぐに走り回ってしまい、大変。 💦

▶イラスト買い物リストを渡し、子どもにも「この中から3つ探してね」とお手伝いをお願い。

役割があることで、買い物中も落ち着いて行動できるように!

⑬ 旅行中の不安が減った 🏨

旅行は大好きだけど、慣れない場所では不安が大きく、パニックになりがち。

▶ 旅行前に「スケジュール+写真」で視覚化し流れを説明。

ホテルや移動手段の写真を見せながら説明することで、見通しを持て、安心感がup。

新しい場所でも落ち着いて行動でき、家族で楽しい旅行に♪

⑭ 幼稚園の準備が自分でできた 🎒

通園バッグの準備を毎回私がやっていましたが、

▶ 「持ち物チェックリスト」をイラストで作成。

「ハンカチ・コップ・連絡帳」などを自分で用意できるように!

⑮ 順番待ちができるように 🧍♂️🧍♀️

公園や遊び場で、順番が守れずトラブルに…。

▶そこで、「待つ」ことを視覚支援で学習。

「今はAくん → 次はBくん → その次が自分」と、カードで見せることで、

順番の理解がしやすくなり、公園でも落ち着いて待てるように!

⑯ 偏食が少しずつ改善 🍅🥕

「これはイヤ!」と好き嫌いが激しく、食事が毎回ストレスに…。

▶「食べられるものカード」を作り、3つの中から1つ選ばせる方式に。

自分で選ぶことで納得感があり、新しい食材にもチャレンジ🌟

⑰ 外食時の困りごとが減った 🍽️

外食は大好きなのに、料理が来るまでの待ち時間が耐えられずぐずったり暴れたり…。

▶ 「入店→席に座る→注文→待つ→食事」の流れを事前に絵カードで確認。

さらに、待ち時間用の遊びリストも準備。

すると、「次は〇〇するんだね」と見通しを持てるようになり、落ち着いて待てるようになりました。

📝まとめ|視覚支援は、子どもと家族を笑顔にするツール💡

視覚的なサポートを取り入れることで、

✔ 声かけの負担が減る

✔ 子どもが自分で行動できる

✔ 家族全体が過ごしやすくなる

というポジティブな変化がたくさんありました😊

TEACCHの支援は、子どもの可能性を引き出し、親の心も軽くしてくれる実践的な方法だと、我が家の経験からも強く感じています。

6. TEACCHプログラムと視覚支援の違いとは?

療育でよく耳にする「視覚支援」や「TEACCH(ティーチ)プログラム」——どちらもASDの特性に合わせた支援法ですが、内容やアプローチにはちょっとした違いがあります。

それぞれの特徴を理解して、お子さんに合った支援を選びましょう✨

🧩視覚支援の特徴とは?

視覚支援は、特に言語による指示が難しい場合や理解が遅れる場合に有効です。

視覚的な情報は、ASDの方々が物事を理解しやすく、記憶に残りやすいという特性に基づいています。

視覚支援の効果

- 理解度の向上

例えば、時間の流れや活動の順番が視覚的に示されることで、何をすべきかが明確になり、行動しやすくなります。 - 不安の軽減

視覚的な指示や予測があることで、特に変化に敏感なASDの方々は安心感を得られ、行動の予測がつくことで不安が軽減します。

🧩TEACCHプログラムの特徴とは?

TEACCHプログラムは、アメリカ・ノースカロライナ州で開発されたASDの方に特化した包括的な支援法です。

視覚支援に加えて、環境の構造化や個別対応を組み合わせて、

日常生活におけるスキルを身につけ、子どもの「自立」を長期的にサポートするのが特徴です。

✅主な特徴はこちら👇

- 構造化された環境作り

➡︎見通しの持てる空間を用意し、安心して行動できるようにします。

生活の場面ごと(学習や生活の場面)に予測可能で整理された環境を作ことで、

混乱せず、自己管理できるようになります。

- 視覚支援の活用

➡︎ 視覚的にわかりやすい指示や情報を使います。

絵カード・スケジュール表・色分けされたエリアなどを使って「今なにをするか?」を明確に。 - 個別対応の重視

➡︎ 子どもの発達段階や得意・不得意に応じて、オーダーメイドの支援を行います。

これがTEACCHプログラムの大きな特徴です。

TEACCHプログラムの実感

- 生活スキルの向上

視覚支援と整理された環境を組み合わせることで、生活スキルを効率的に身につけることができます。

自立に向けた支援が強調され、生活の質が向上します。 - 社会的なコミュニケーションの改善

視覚支援と構造化された環境が提供されることにより、社会的な状況や他者との関係性を理解し、より適切に対応できるようになります。

🖼️視覚支援だけでは足りない?

多くの療育施設や学校では「視覚支援」だけが取り入れられているケースもあります。

視覚支援は確かに効果的ですが、「その場しのぎ」になってしまうことも…。

たとえば👇

- ✅ 即時的な行動の指示

「今、何をすべきか」を視覚的に伝えることはできる - ❌ 長期的な自立スキルの育成まではカバーしきれない

この点で、TEACCHプログラムはより包括的なアプローチと言えるのです。

TEACCHプログラムを採用している施設では、視覚支援に加えて環境構造化や個別対応が強調され、長期的な自立支援や生活スキルの向上を目指します。

視覚支援 vs TEACCHプログラムの違いまとめ

視覚支援とTEACCHプログラムは、支援のアプローチが微妙に異なります。

| 比較項目 | 視覚支援 | TEACCHプログラム |

|---|---|---|

| 対象 | 主に場面対応 | 長期的な自立支援 |

| 特徴 | 絵カードやスケジュールで行動を促す | 視覚支援+環境構造化+個別対応 |

| 効果 | 行動の見通しを持ちやすくなる | 自己管理力・生活スキルが育つ |

| ゴール | 今できることを助ける | 将来自立できる力を育てる |

💬親の実感|「違い」を体感した声

「視覚支援で【今何をすべきか】は伝わるけど、それだけでは【習慣】になるには不十分なことも。」

「TEACCHを取り入れてから、【自分で考えて動ける】場面が増えてきました!」

子どもが「ただ指示に従う」だけでなく、見通しを持って自分で動けるようになる——

それがTEACCHプログラムの強みです🌱

🎯結論|視覚支援+構造化で「自立」を支える

視覚支援は、今ある困りごとを軽減するための心強いサポートツールです。

ASD(自閉スペクトラム症)の子どもたちにとって、行動の理解を助けたり、安心感をもたらしたりする大きな助けになります。

でも、TEACCHプログラムは、それだけではありません。

TEACCHプログラムは、視覚支援を土台に、長期的な自立支援や生活全体のスキル向上を目指す

「将来を見据えた支援」を重視しているのが大きな特徴です。

- ✔ 視覚で「わかりやすく」

- ✔ 環境を「整えて」

- ✔ その子に「合った方法で」

こうした一体化されたアプローチによって、ASDの子どもが安心できる環境の中で、少しずつスキルを身につけ、自立に向かって成長していけるのです✨

7. TEACCHプログラムの地域展開と利用方法

TEACCHプログラムは、自閉スペクトラム症(ASD)の方々とその家族を対象とした包括的な支援プログラムで、日本国内の多くの施設で導入されています。

TEACCHプログラムの導入状況と活用方法

日本では、自治体や教育機関、療育施設を通じてTEACCHプログラムが提供されており、保護者や教育者向けの研修・セミナーも開催されています。

こうした機会を活用することで、家庭や学校での実践に役立ちます。

TEACCHプログラムを導入している施設の探し方

TEACCHプログラムは、療育センターや特別支援学校などで提供されていることが多く、以下の方法で探すことができます。

- 自治体の公式サイトをチェック

- 「発達支援」「療育」「TEACCH」などのキーワードで検索します。

- 発達支援センターに問い合わせる

- 市町村の相談窓口で情報を得ることができます。

- SNSやブログで口コミを調べる

- 実際に利用した方の体験談が参考になります。

- 地域の保護者サポートグループに参加する

- TEACCHに関する情報を共有していることがあります。

🗾地域別|TEACCHプログラム実施施設一覧

TEACCHプログラムは全国のいくつかの支援施設で導入されており、ASD(自閉スペクトラム症)や発達障害のある方への支援が行われています。

ここでは、地域ごとに主な実施施設をご紹介します。

【北海道地方】

● 札幌市自閉症・発達障害支援センター「おがる」

札幌市内で、自閉症や発達障害のある方への個別支援や相談を実施。

【東北地方】

● 仙台市発達相談支援センター

発達に関する不安や悩みに寄り添いながら、継続的な支援を行っています。

【関東地方】

● 東京都立東部療育センター(東京都)

TEACCHプログラムを活用し、子どもたちの自立と成長をサポート。

● 横浜市発達障害者支援センター「ラポール発達障害支援センター」(神奈川県)

家庭・学校・地域と連携した支援を実施中。

【中部地方】

● 名古屋市総合リハビリテーションセンター(愛知県)

TEACCHの考え方に基づいた支援プログラムを提供。

【近畿地方】

● 大阪市発達障害者支援センター「アクトおおさか」(大阪府)

包括的なサポート体制で、幅広い年齢層の支援に対応。

【中国地方】

● 広島市発達障害者支援センター(広島県)

視覚支援や環境構造化を活かした、安心感のある支援を実践。

【四国地方】

● 高松市発達障害者支援センター(香川県)

地域に根ざした発達障害支援を実施中。

【九州地方】

● 福岡市発達障害者支援センター「ゆう・もあ」(福岡県)

TEACCHプログラムの視点を取り入れ、個々のニーズに応じた支援を提供。

📝まとめ|気になる施設は公式HPをチェック!

これらの施設では、TEACCHプログラムの基本原則である「視覚的支援・環境の構造化・個別対応」を取り入れながら、ASDの方々の自立支援や生活の質の向上を目指しています。

📌ただし、支援の内容や対象年齢は施設によって異なる場合があります。

➡ 利用を検討する際は、各施設の公式ウェブサイトを確認するか、直接問い合わせてみるのがおすすめです。

8. よくある質問

TEACCHプログラムとは何ですか?

ASDの特性に合わせた環境づくりを重視した療育プログラムです。

TEACCHとABAの違いは何ですか?

TEACCHは「環境の調整」に重点を置き、ABA(応用行動分析)は「行動の改善」に焦点を当てます。

TEACCHプログラムはどこで受けられますか?

日本では療育センターや特別支援学校で導入されていることが多いです。

自治体の発達支援センターに問い合わせると良いでしょう。家庭でTEACCHの考え方を取り入れるには?

スケジュールの視覚化、ワークシステムの導入、作業スペースの整理などが有効です。

TEACCHプログラムは何歳から利用できますか?

幼児期から成人まで対応可能ですが、早期に導入するほど効果が期待できます。

TEACCHのデメリットはありますか?

視覚支援に依存しすぎると、環境が変わったときに適応しづらい場合があります。

また、実践するには専門的な知識が必要です。TEACCHは知的障害がないASD児にも有効ですか?

はい、知的発達に関係なく、構造化支援はASDの特性に合っています。

TEACCHプログラムを受けるための費用は?

療育施設によりますが、公的支援を活用すれば低コストで受けられることもあります。

TEACCHプログラムを受けた子どもの変化は?

ルーチンが安定し、自己管理能力が向上するケースが多いです。

親ができるTEACCHのサポート方法は?

①毎日のスケジュールを明確にする ②視覚支援を活用する ③一貫したルールを作る などが役立ちます。

8. まとめ

TEACCHプログラムは、自閉スペクトラム症(ASD)の特性に寄り添い、安心できる環境を整えることで、子どもの成長をサポートする方法です。

特に「視覚支援」を取り入れることで、子どもが見通しを持ちやすくなり、毎日の生活がグッと楽になります👀✨

私自身も、息子の育児を通して「環境の工夫が、子どもの安心感と自信につながる」ことを実感しています。

もし「どこから支援を始めたらいいのか迷っている…」という方がいれば、まずは地域のTEACCH支援や療育機関を調べてみてください。

小さな一歩でも、子どもにとっては大きな一歩になるはずです👣

このプログラムが、ASDを持つ方やご家族にとって、希望の光となることを願っています🌈

📢 次回予告

次回は、『ASDの療育方法まとめ』をお届けします。

TEACCHのほかにも、ABAや感覚統合、ペアレントトレーニングなど、さまざまな療育方法があります。

それぞれの特徴や活用法を詳しく解説します。お楽しみに!

🧩関連記事もチェック!

【実例あり】家庭でできるABAとペアレントトレーニング|発達障害の子どもに変化が見えた関わり方

太田ステージ完全ガイド|ASDの子どもの発達と家庭での支援法を紹介