✅はじめに

子どもが怒ったり泣いたりすると、

つい「どうしてそんな気持ちになったの?」と聞きたくなりますよね。

でも、子どもは自分の気持ちをうまく言葉にできないことも多いものです😥。

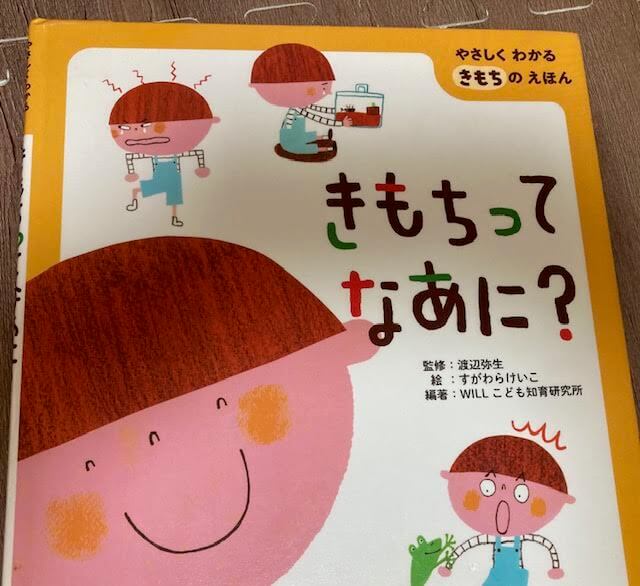

そんなときにおすすめなのが、絵本『きもちってなあに?』です✨。

「きもちってどこにあるんだろう?」という素朴な疑問から始まり、

うれしい・かなしい・くやしいなど、子どもが日常で感じる気持ちをやさしく描いています。

感情を言葉にする力は、自己理解の第一歩📖。

読み聞かせを通して「きもち」について語り合うことで、

子どもは少しずつ自分の心と向き合えるようになります。

この記事では、絵本『きもちってなあに?』の内容や魅力、家庭での活かし方を詳しく紹介します😊。

目次

- 絵本『きもちってなあに?』のあらすじと内容紹介

- 子どもが「わかる!」と感じる、「きもち」の表現がすごい!

- 「きもち」を育てる絵本の力とは?|絵本を通じた感情教育

- 読み聞かせのコツ|親子で「きもち」を話し合う時間にするには?

- 感想・口コミ|読者の声からわかる人気の理由

- 『きもちってなあに?』と一緒に読みたい!感情を育てる絵本3選

- よくある質問(FAQ)

- まとめ|「きもち」を知ることは、自分を大切にすること

1. 絵本『きもちってなあに?』のあらすじと内容紹介

絵本『きもちってなあに?』は、「見えないこころ」をテーマに、

感情をわかりやすく伝える人気シリーズの一冊です。

「きもちってどこにあるんだろう?」という印象的なフレーズから物語が始まり、

主人公がさまざまな人に質問していく形で進みます。

「うれしいとき」「かなしいとき」「怒ってるとき」──

たとえば怒ってるとき──

「猫にせっかく描いた絵をめちゃくちゃにされたとき」

子どもが実際に経験する場面が多く描かれており、

「そっか、そりゃ怒るよね」「こんな時、どんなきもちかな?」と親子の会話が自然に広がります。

2. 子どもが「わかる!」と感じる、「きもち」の表現がすごい!

この絵本のいちばんの魅力は、感情をむずかしい言葉で説明するのではなく、

子どもが「体験」として感じられる場面で描かれているところです。

「いやだ」「くやしい」「うれしい」などの気持ちが、

やさしい色づかいのイラストとともに表現されていて、

幼児でもすっと理解できる構成になっています。

わが家でも、

読み聞かせの途中で4歳の息子が「ぼくもそんなときある!」と話し出しました。

たとえば「猫にせっかく描いた絵をぐちゃぐちゃにされたとき」という場面では、

「そりゃ怒るよね」「ママだったらどうする?」と親子で気持ちを話し合うきっかけに。

読み終わったあとも、「今日は楽しかったね」「あのときくやしかった」など、

日常の中で「きもち」の言葉が自然に出てくるようになりました。

子どもが自分の心を表現できるようになる、そんな温かい絵本です😊。

3. 「きもち」を育てる絵本の力とは?|絵本を通じた感情教育

幼児期は、感情の言葉と体験を結びつける大切な時期。

絵本の中でさまざまな「きもち」を見聞きすることで、

子どもは自分の気持ちを整理し、他人の気持ちにも気づくようになります。

心理学では、感情を言語化できる力を「情動知能(EQ)」と呼びます。

『きもちってなあに?』は、このEQを自然に育てる教材のような存在です。

うれしい気持ちも、悲しい気持ちも、どちらも大切。

絵本がそのことを優しく伝えてくれることで、

子どもは「感じてもいい」「話してもいい」と安心できるはず。

4. 読み聞かせのコツ|親子で「きもち」を話し合う時間にするには?

絵本を読むときは、子どもの気持ちを受け止める姿勢が大切です。

たとえば読後に、こんな質問をしてみましょう。

- 「どんな気持ちになった?」

- 「○○ちゃんは、うれしいときどんな顔する?」

- 「怒ってるとき、どうすれば落ち着けるかな?」

気持ちを否定せず、「そう思ったんだね」と共感することがポイントです。

表情カードを使ったり、鏡を見ながら表情をまねっこしたりするのも効果的。

「感情をことばで伝える練習」として、家庭でも簡単に取り入れられます。

5. 感想・口コミ|読者の声からわかる人気の理由

読者からはこんな声が寄せられています。

「この本を読んでから、子どもが「いま怒ってるの」と教えてくれるようになりました。」

「きょうだいげんかのあとに読むと、自然と仲直りできる。」

保育園や療育現場でも、「気持ちを話す練習」として活用されることが多く、

感情教育の入門書として高く評価されています。

やさしい色合いの絵も安心感があり、年少さんから小学校低学年まで長く楽しめます。

6. 『きもちってなあに?』と一緒に読みたい!感情を育てる絵本3選

- 『どうしたの?』

相手の気持ちに寄り添う優しさを学べる絵本。 - 『なかなおりできるかな?』

けんかをしても、気持ちを伝えあう大切さを教えてくれます。 - 『こころってどこにあるの?』

「心の存在」に気づかせてくれる、少し深い内容の一冊。

いずれも、『きもちってなあに?』と同じシリーズで、感情理解を段階的に育てることができます。

7. よくある質問(FAQ)💬

『きもちってなあに?』は何歳から読めますか?

3歳頃から理解しやすく、保育園・幼稚園の年少〜小学校低学年まで楽しめます。

年齢に応じて話し合い方を変えるのがおすすめです。感情教育とは何ですか?

子どもが自分や他人の感情を理解し、表現・共感できるように育てる教育のことです。

自己理解や人間関係の基礎を作ります。絵本を読むときのコツはありますか?

感情を込めてゆっくり読むこと。読後に「どんな気持ちだった?」と質問し、

子どもの答えを否定しないことが大切です。『きもちってなあに?』はシリーズがありますか?

はい。「こころってどこにあるの?」「どうしたの?」「なかなおりできるかな?」など、

感情や人間関係をテーマにした姉妹作があります。この絵本は発達障害や療育の子にも向いていますか?

向いています。感情のラベル付けや表情理解を練習できるため、

ASDやADHD傾向のあるお子さんにも効果的です。どこで購入できますか?

Amazonや楽天ブックス、出版社(評論社)の公式サイトで購入可能です。

絵本ナビにもレビューが掲載されています。読み聞かせにどれくらい時間がかかりますか?

約5〜10分程度。寝る前の読み聞かせや、朝の保育時間にもぴったりです。

親が読むときに意識するポイントは?

子どもが話したくなる「間」をつくること。

たとえば「このとき、○○ちゃんならどう思う?」と優しく問いかけてみましょう。兄弟げんかの多い子にも効果がありますか?

あります。相手の気持ちを考える練習になり、けんか後の仲直りのきっかけづくりにも使えます。

大人が読んでも意味がありますか?

あります。自分の感情を言葉にする練習は、

ストレスケアや子どもとの共感力アップにもつながります。

8. まとめ|「きもち」を知ることは、自分を大切にすること

「きもちって、いったいなんだろう?」

この問いに、すぐに答えられる大人は少ないかもしれません💭。

だからこそ、子どもと一緒に絵本を読みながら、心の動きを感じる時間を持つことが大切です✨。

『きもちってなあに?』は、子どものこころを育てるだけでなく、

親自身も「感じることの大切さ」を思い出させてくれる一冊です。

親子で「きもち」を語り合う時間が、子どもの自己肯定感や優しさを育むきっかけになります💖。

📚絵本データ

- タイトル:『きもちって なあに?』

- 著者:キャシー・ストッツ 文/ノーラ・ジルー 絵

- 出版社:評論社

- 対象年齢:3歳〜小学校低学年

「どんなきもちでも、ぜんぶたいせつ。」

そんなメッセージを、ぜひ子どもと一緒に共有してみてください🌈。

「どんなきもちでも、ぜんぶたいせつ。」

そんなメッセージを子どもと共有できる、心温まる絵本です。

📢次回予告

「『わくわく!たのしい まいにちのつくりかた』絵本レビュー|子どもの自己肯定感と自信を育む」

お楽しみに!

📎関連記事

- 💗【体験談あり】感情カードで子どもの気持ちを育てる方法と効果

- 会話が苦手な幼児・子どもにおすすめ絵本『絵でわかる なぜなぜ会話ルールブック

- 1歳から5歳の子どもにおすすめの絵本10選:年齢別の絵本選びのポイント

- こころを育てる七田式えほん:年齢別に学ぶ心の成長

- 子育てママにおすすめの偉人や有名人の格言:育児に役立つ言葉たち

- 【4歳向け絵本おすすめ12選】想像力と社会性が育つ!現役ママ厳選

- 【保存版】3歳の子どもに本当に読んでよかった絵本12選

- 【保存版】2歳児におすすめの絵本11選|知育・言葉・しかけ絵本を厳選

- 【実体験】5歳児におすすめの絵本13選|知育・感情教育にも◎

- 宮西達也の恐竜絵本|おすすめランキング&全作品あらすじ【泣ける】