はじめに療育は本当に必要?不安から一歩を踏み出すまでのリアルな体験談 💭

「療育って必要?」「うちの子に合っているの?」

そんな不安を抱えるのは、あなただけではありません。

私自身、息子が3歳児健診で「発達の遅れがあるかもしれません」と言われたとき、

目の前が真っ白になりました。

さらに「療育を検討してみては?」という言葉に、正直戸惑いと抵抗を感じたのを覚えています。

▶︎【体験談】発達障害の兆候と3歳児健診で指摘された内容はこちら

「この子に本当に療育が必要なの?」

「普通に育てることはできないの?」

そんな葛藤と不安の中で、私たち家族は少しずつ答えを探していきました。

本記事では、療育に対する不安・葛藤・そして一歩を踏み出すまでのプロセスを、実体験に基づいてお話しします。

目次

- 療育とは?必要性と目的をわかりやすく解説

- 療育は本当に必要?

始める前に感じた不安と葛藤(体験談あり) - 療育の疑問 当時抱いていた疑問

(医師への相談) - 療育への一歩を踏み出す

- 療育を始めた後の変化

- よくある質問

- まとめ

- 療育を検討する方へのメッセージ

1. 療育とは?

必要性と目的をわかりやすく解説👶✨

「療育って本当に必要なの?」「うちの子にも必要?」「メリットやデメリットは?」

そんな疑問や不安を感じている方へ向けて、この記事では【療育の基礎知識】をわかりやすくまとめました。

結論からお伝えすると、療育は発達に課題のある子どもが「自分らしく成長するための大切なサポート」です🍀

ゆっくり着実に子どもの可能性を引き出すことができます。

療育とは?

療育(りょういく)とは、発達障害や知的障害、身体障害などの特性を持つ子どもたちに対して、適切な支援や環境を整えることです。

🧠 子どもの発達に合わせたアプローチを行うことで、

✔︎ 自分の力を最大限に発揮できるようになる

✔︎ 社会生活に必要なスキルを身につける

✔︎ 自信を持って成長していく

ことを目指します。

療育が対象とする子どもの特徴や困りごと📝

以下のような特性を持つ子どもに対して、療育は効果的です。

- 🗣️ コミュニケーションの難しさ

例:言葉の遅れ、吃音、やりとりのズレ - 👬 社会性の課題

例:友達との距離感、集団行動の苦手さ - 🔊 感覚過敏・鈍感

例:音や光への過敏、触覚の不快感 - 🤸 運動機能の不器用さ

例:手先の操作が苦手、転びやすい - 😡 感情コントロールの難しさ

例:癇癪、気持ちの切り替えが苦手

▶︎「発達障害の兆候と3歳児健診の体験談」は▶︎[こちらの記事]で詳しく紹介しています✍️

療育の目的とは?🌱

療育には、次のような重要な目的があります。

- 🎯 特性に応じた支援で困りごとを軽減

- 🧩 社会生活に必要なスキルの習得

(挨拶、順番を待つ等) - 👨👩👧 親へのサポート

(育児ストレスの軽減、支援の学び) - 💡 自己肯定感の向上

(「できた!」の体験を重ねる)

療育の種類と方法📚

子どもの状況に合わせて、以下のような療育が選ばれます。

🧑🏫 個別療育

子どもの特性に合わせた1対1の支援

(言語訓練、感覚統合療法など)

👦👧 集団療育

同年代の子と活動しながら社会性・協調性を育てる

(遊び・グループワークなど)

👨👩👧 親子療育

親子で一緒に参加し、親も支援の方法を学ぶことができるプログラム

療育を受けるには?【はじめの一歩】🚶♀️

療育を受けるための基本的な流れはこちら👇

- 📞 相談窓口へ連絡

→ 市区町村の福祉課、発達支援センターなどへ相談 - 🏥 専門機関での評価・診断

→ 医師や心理士による発達検査で支援の必要性を判断 - 📝 支援計画の作成と利用開始

→ 児童発達支援事業所や療育センターで支援スタート

療育を受けるときの注意点⚠️

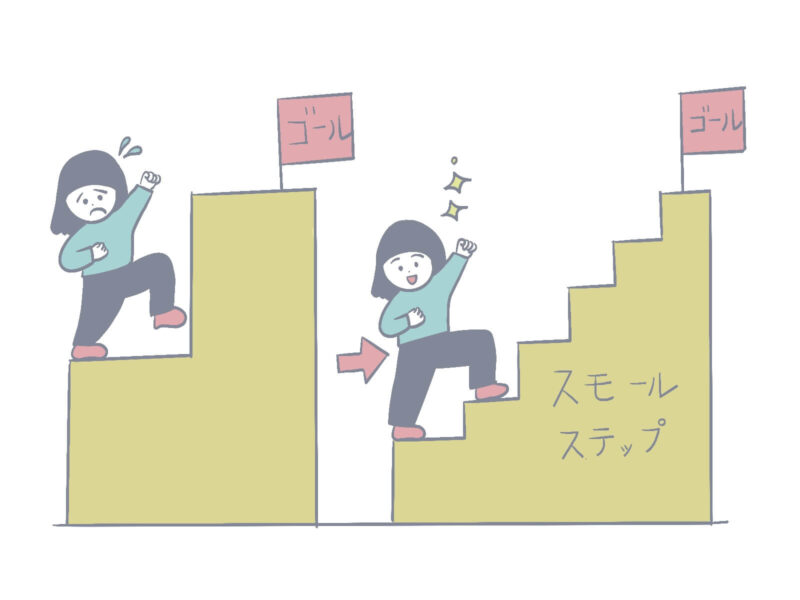

- 🌱 すぐに効果を期待しすぎないこと

→ 療育は「長い目」で子どもの変化を見守るサポートです - 🏠 家庭でのフォローがカギ

→ 療育と同じ方向で、家庭でも日々サポートを続けることが大切

▶︎「家庭でできる療育サポートの工夫」は▶︎[こちらの記事]で紹介しています📖

2. 療育は本当に必要?始める前に感じた不安と葛藤(体験談あり)

✅【結論】療育に不安があっても、大丈夫です

「うちの子に療育って本当に必要?」「もし合わなかったらどうしよう…」

そんな不安を抱える親御さんはとても多いです。

私もそのひとりでした。

でも今だからこそ言えるのは、「不安があっても、一歩踏み出してよかった」ということ。

療育は、子ども一人ひとりの個性を尊重し、可能性を広げてくれるサポートです🌱

療育に踏み出すまでの葛藤とモヤモヤ

「療育」という言葉を初めて聞いたとき、私はとても身構えてしまいました。

📚ネットで調べるたびに出てくるのは「専門的」「支援が必要な子」などの言葉。

「そんなに大げさなものなの?」「自分の子どもにそこまで必要なの?」と戸惑いの気持ちが大きくなっていきました。

さらに、

- 将来にどう影響するのか

- どんな支援が受けられるのか

- 家庭や日常生活との両立はできるのか

など、疑問や不安が次々と浮かび、なかなか一歩が踏み出せませんでした。

今振り返ると、

療育に対してハードルを感じていたのは、「よく知らなかったから」なんです。

漠然としたイメージだけが先行していて、正しい知識がなかった。

▶︎療育についてもっと知りたい方は、[療育を始める前に知っておきたかった7つのポイント]で詳しく書いています✍️

3. 療育ってどうなの?実際に感じた5つの疑問と医師の回答

療育を始める前、私は携帯サイトを通じて複数の医師に相談しました。

そのときに抱えていたリアルな疑問と、専門家からの回答をご紹介します。

❓3歳での発達の個人差はどれくらいあるの?

🩺医師の回答:

発達には大きな個人差があります。

性格や家庭環境、経験なども影響するため、同じ年齢でも成長スピードはバラバラです。❓もっとゆっくり見守る選択肢はアリ?

🩺医師の回答:

もちろん、見守る選択もあります。

「今すぐ支援が必要」と感じなければ、子どもの様子を見ながらタイミングを考えてもOKです。

ご家族やお子さん自身が大きな困りごとを感じていないのであれば、それも立派な選択肢の一つです。

親御さんの中には、「まずはゆっくり見守りたい」と考える方もいれば、「少しでも早く支援につなげたい」と感じる方もいます。

実は、療育そのものが「見守り」の一つの形とも言えるのです。❓昔は「個性」として受け入れられていたのでは?

🩺医師の回答:

確かに、昔は「ちょっと変わった子」「元気な子」として片付けられていたケースも多くありました。

ですが今は、子どもの特性を理解し、早めに支援することの大切さが広く知られるようになっています。

放っておくのではなく、支援が“選べる「時代」になったんですね。❓療育で子どもの「個性」が消えてしまわない?

🩺医師の回答:

療育は、子どもの個性を矯正するものではありません。

むしろ、その子らしさを大切にしながら、生活しやすくなる方法をみつける支援です。

言葉に困難があれば言語療法士がサポート、

人とのやりとりが苦手なら、集団活動で少しずつ育む…

「子どもに合わせたペースで成長を支える」のが療育です。❓ 療育にデメリットはある?

🩺医師の回答:

完全にデメリットがないわけではありません。- 通所の時間・距離の負担

- 親のストレスや情報過多による混乱

- 「診断名」による偏見やレッテル貼り

それでも、子どもに合った支援が受けられるというメリットは、何にも代えがたいものです。

▶︎ 療育のメリット・デメリットのリアルな体験は

▶︎[療育のデメリットとは?母親として感じた6つの課題と解決策]

▶︎[療育を始める前に知っておきたかった7つのポイント:私たち家族の経験から学ぶ]で詳しく紹介しています。迷ったら、まずは「疑問を出してみる」ことから📝

🔹 療育は「重い支援」ではなく「子どもを理解するための選択肢」

🔹 不安や迷いは自然なこと。疑問を持つのは愛情の証

🔹 医師など専門家の言葉で、不安が少しずつ整理される

🔹 子どもの個性を尊重しながら支えるのが「今の療育」

4. 【療育は必要?】療育センターで初面談|迷いから一歩踏み出すまで

結論:何もしない不安より、やってみる安心を選びました

「療育って本当に必要なの?」「始めると個性が失われるのでは…?」そんな不安を抱えていた私たち家族。

しかし、専門家との出会いと丁寧な面談によって、療育が「子どもを理解し支える手段」であることを実感しました。

🌱初めての療育センターでの面談|不安と緊張のスタート

ある日、療育センターで専門家の先生との面談が決まり、息子の日常生活での困りごとを詳しく相談することになりました。

初めてセンターに足を踏み入れたとき、私たちは緊張し、息子もどこか落ち着かない様子でした。

でも、担当の先生がにこやかに話しかけてくれたおかげで、次第にリラックス。

安心して本音を話すことができました😊

🗨️「焦らなくて大丈夫ですよ。まずは息子さんのペースで、一つずつ慣れていくことが大切です。」

その言葉に、胸がすっと軽くなりました。

さらに、

- 距離感を掴めないときの声かけ

- 不器用さへの家庭でのサポート方法

など、すぐに実践できる具体的なアドバイスもたくさん教えていただきました。

🏠家庭でもできるサポート|遊びを通じた療育の工夫

センターのアドバイスをもとに、家庭でもサポートを工夫しました。

たとえば…

🧒「むぎゅーっと顔を触る遊び」がブームになっていた頃、息子は力加減がわからずトラブルになりがち。

そこで、

「お友達の顔には触れないようにしようね。顔はとっても大事だからね」

とやさしく伝えるようにしました。

また、手先を使う力加減の練習として、

- 柔らかいボールでのキャッチボール

- ブロック遊び

などを日常に取り入れました。

楽しみながら力加減を学べるようにし、自然と「できた!」の体験が増えるように意識しました✨

✅【療育のメリット・デメリット】始めてから感じた親子の変化

結論:ゆっくりでも「確かな変化」と「親の安心」が生まれた🍀

療育を始めてから1年半。

劇的な変化はなくても、確実な成長を感じています。

そして、子どもだけでなく「親としての気持ち」にも大きな変化がありました。

📈小さな変化の積み重ねが大きな自信に

「今日も何も変わらなかったな…」

そんな日もありましたが、ふと気づくと

- 自分から挨拶できた

- おもちゃを譲れた

- イライラせずに待てた

など、小さな成長が確かに積み重なっていました🌈

💬親の気持ちにも変化が|安心感が支えに

療育スタッフに相談できる環境があるだけで、

「一人じゃないんだ」

という安心感に包まれました。

「完璧な親にならなくてもいい」と思えるようになり、心がふっと軽くなったのを覚えています。

🎯得意なことに目を向ける習慣

療育を通じて、息子の「できること」や「得意なこと」に注目するようになりました。

ちょっとした成功体験を親子で喜ぶことで、息子の自己肯定感が育まれ、私たちの絆もより深くなったと感じています💕

▶︎療育の効果を実感したエピソードは

▶︎[療育の効果を実感する瞬間]で詳しく紹介しています。

▶︎[【成功体験】療育で学んだポジティブコミュニケーション]で詳しく紹介しています。

🔑療育を通じて気づいた5つのポイント

- 療育は「子どもの個性を奪うもの」ではなく「支える手段」

- 専門家との相談で不安が軽減される

- 家庭でもできるサポートがある

- 子どもの小さな成長が自信になる

- 親自身の心の安定にもつながる

🌟読者へのメッセージ

療育に対する不安や迷いは、どの親も感じるもの。

私もそうでした。

でも、ほんの一歩を踏み出すだけで、見える世界が変わっていきます。

「うちの子にとってベストな方法って何だろう?」

そう考えるその気持ちが、もうすでに素晴らしい第一歩です🌸

6. よくある質問

療育を始める際、どうやって夫を説得しましたか?

療育の必要性や具体的な効果を何度も説明し、実際に困っている場面を一緒に共有することで、徐々に理解を得られました。

療育を受けるときに準備することは?

お子さんの日常生活や困りごとを記録し、療育先で共有することが重要です。

また、親自身の不安や疑問も事前に整理しておくと良いでしょう。療育に通い始めるまでにどのくらいの時間がかかりますか?

地域や施設によって異なりますが、申し込みから実際に通い始めるまで数週間から数か月かかることがあります。

早めの問い合わせがおすすめです。療育に通う頻度はどれくらいですか?

お子さんの状況や施設のプログラムによって異なります。

私の場合は月2回でした。療育費用はどのくらいかかりますか?

自治体の助成を受けられる場合が多く、費用は大幅に軽減されます。

自治体によっては、療育の無償化が適用される場合があります。

例えば、3歳以上の子どもが対象となることが多いですが、無償化の対象年齢や条件は自治体によって異なるため、詳細は各自治体や療育施設に確認してください。確認が必要です。療育に行くと発達検査を受ける必要がありますか?

必須ではありませんが、検査を受けることでより適切な支援が受けられることがあります。

療育と幼稚園・保育園の両立は可能ですか?

可能です。

多くの療育施設は幼稚園や保育園のスケジュールに配慮した時間帯でプログラムを提供しています。

私の場合は、療育の日は、午後早退して通所していました。

土曜日のプログラムもあるようです。療育を始めたら子どもの行動はすぐに変わりますか?

劇的な変化は期待せず、長い目で見守ることが大切です。

少しずつ成長が見られるはずです。他の親との交流はありますか?

多くの療育施設では親同士が情報交換や悩みを共有できる場が設けられています。

子どもが嫌がった場合どうすれば良いですか?

初めての場所に抵抗を感じるのは自然なことです。

徐々に慣らしながら、無理のない範囲で通所を続けることが大切です。

親子で一緒に参加できるプログラムの場合は、慣れたら楽しめることが多いようです。療育をやめるタイミングはどう判断すればいいですか?

お子さんの成長や家庭の状況を踏まえ、療育先の専門家と相談しながら決めるのが良いでしょう。

兄弟姉妹への影響が心配です。どうしたらいいですか?

療育の内容や目的を家族で共有し、兄弟姉妹にも配慮した時間を確保するよう心掛けてください。

まとめ療育の不安を乗り越えて感じたこと ✨

療育に踏み出す前は、分からないことばかりで不安でいっぱいでした。

でも実際に始めてみて、少しずつ息子に合った関わり方が見えてきて、私自身の気持ちも前向きに変わっていきました。

🔸 療育は「特別な場所」ではなく、「その子に合った学びの場」

🔸 不安や迷いがあるのは当然のこと

🔸 専門家や支援機関は親の味方

🔸 家族で支え合うことが大切

🔸 完璧じゃなくても、子どもの笑顔が一番の成長の証

まだまだ道のりは続きますが、子どものペースを信じて、親子で一歩ずつ進んでいこうと思っています😊

療育を検討する方へのメッセージ「療育は必要かもしれない」と感じたあなたへ 🕊️

「うちの子、大丈夫かな?」

そんな小さな不安が、いつの間にか大きな悩みに変わっていく——私もそうでした。

でも今は、「療育を始めてよかった」と心から思えます。

それは、子どもだけでなく、私自身も救われたからです。

もし今、「療育を始めるべきか?」と迷っているなら、まずは一人で抱え込まず、専門家や信頼できる人に話してみてください。

そして、焦らず、比べず、子どものペースで進めば大丈夫です。

あなたとお子さんにとって、最善のタイミングと形で、その一歩が踏み出せますように🍀

次回予告

次回の記事では、「【療育センター体験談】プログラム内容と息子の成長記録」について詳しくご紹介します。

「実際に療育ってどんなことをするの?」「うちの子にも合うの?」と気になる方は、ぜひご覧くださいね!