はじめに

🌟「児童発達支援を受けたいけど、相談事業所って何?どこを選べばいいの?」と悩んでいませんか?

私も同じでした。

市役所から渡された長い事業所リストを前に、「何を基準に選べばいいの?」と頭を抱えたのを覚えています。

息子の困りごとが目立ち始めた幼稚園生活。

療育センターで相談を重ねる中で、「今の息子に合った環境を整えてあげたい」と強く思うようになりました。

🌱この記事では、私たち親子が児童発達支援事業所を選んだ過程を振り返りながら、

✅手続きの進め方

✅相談支援事業所の選び方

✅児童発達支援事業所の選び方

✅実際に感じたポイント

をわかりやすくお伝えします。

「これから支援を始めたいけど、何から動けばいいの?」という方のヒントになりますように✨

目次

- 児童発達支援を利用するためのステップと手続き

① 申請と聞き取り

② サービス等利用計画案の作成依頼

③ 計画案の作成

④ 計画案の確認と提出

⑤ 審査および受給者証の発行

⑥ サービスの利用開始 - 児童発達支援における相談事業所の選び方

① 相談事業所とは

② なぜ相談事業所が必要なのか?

③ 【体験談】相談事業所選びのポイント - 児童発達支援事業所の選び方

① 児童発達支援事業所とは? 役割と利用方法

② 相談事業所との違い

③ 児童発達支援事業所選びの流れとポイント - よくある質問

- まとめ

1. 児童発達支援を利用するためのステップと手続き【体験を交えた解説付き】

「手続きが複雑そうで不安…」と感じる方も多いかもしれません。

でも、流れを理解しておけば安心して進められます🌱

私たち親子が実際に経験した、児童発達支援を受けるまでの一般的な流れを、体験談も交えてわかりやすくご紹介します👇

児童発達支援事業所や放課後デイサービスを利用するための一般的な流れは以下の通りです。

📌① 市役所で申請・聞き取り

まずは市役所の窓口で申請を行います。

その際、子どもの生活の様子や困りごとについての聞き取りがあります。

🔍 ポイント:

「具体的に、正直に伝えること」が大切です。

私も、息子の園での様子や家庭での困りごとをメモして持参しました✍️

ちょっと緊張しましたが、親の声をしっかり受け止めてもらえて安心できました。

📌② 相談支援事業所に計画案作成を依頼

申請が受理されると、「サービス等利用計画案」を作成するために、相談支援専門員との面談日を調整します。

📌③ 相談支援専門員と面談&計画案の作成

担当者が保護者と面談し、子どもの特性やニーズ、目標に沿った支援内容を一緒に考えてくれます。

ここでの対話が、その後の支援における重要な基盤となります。

👪 面談では、「どんな支援が必要か?」だけでなく、

「親としてどう関わりたいか」も丁寧に聞いてくれました。

🌸 私はこの面談を通じて、「一緒に悩み、支えてくれる人がいる」と感じられたことが、心の支えになりました。

📌④ 計画案の確認と提出

できあがった計画案を確認し、納得できたら署名して市役所に提出します。

💬 不安や疑問があれば、その場で相談してOK!

私も「この内容で本当にいいのかな?」と心配になりましたが、納得できるまで丁寧に説明してもらえました。

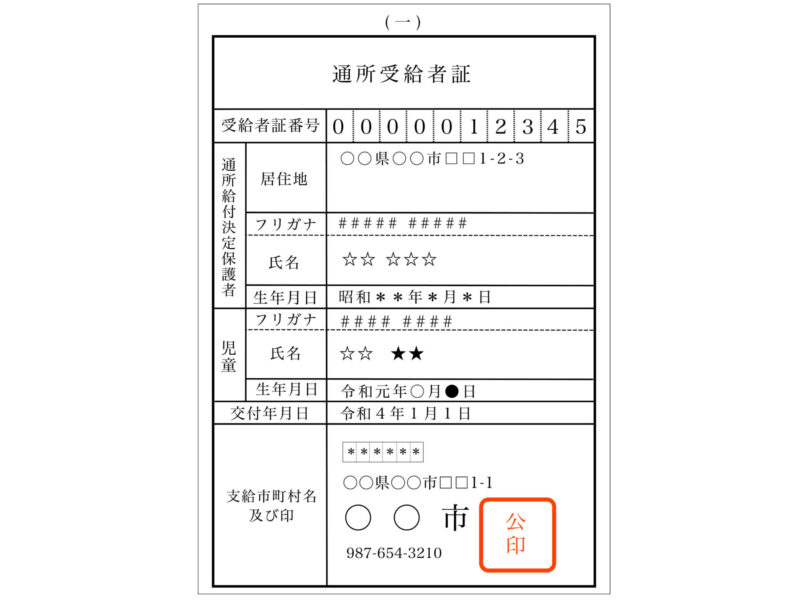

📌⑤ 審査と受給者証の発行

市役所での審査が完了すると、「受給者証」が発行されます。

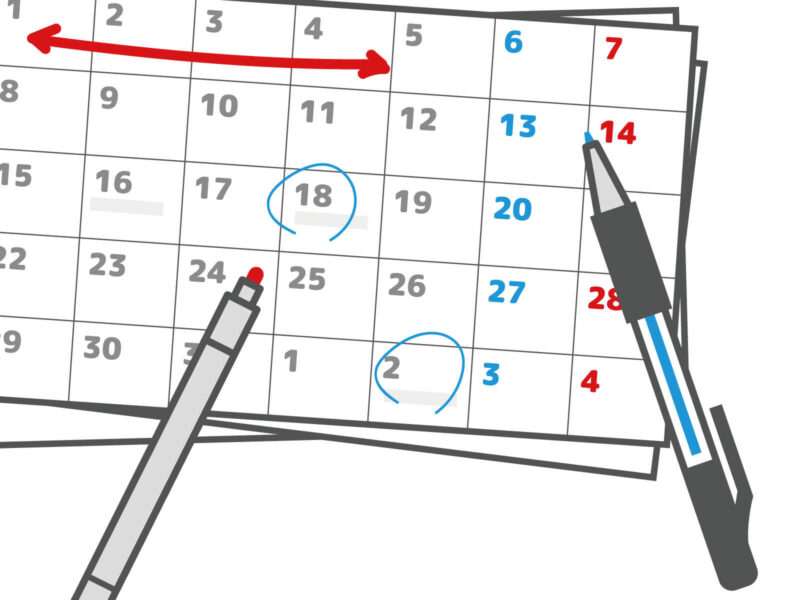

🕒 一般的には、申請から発行までに約1か月程度かかります。

📌 関連情報はこちら👇

▶ 【保存版】児童発達支援の無償化制度とは?利用条件と申請手続き

📌⑥ 児童発達支援の利用スタート!

受給者証が手元に届いたら、いよいよ事業所との契約を結び、支援がスタート✨

「ここまで来た!」という達成感と、子どもの未来に希望が持てる瞬間です。

✅ポイント一歩ずつで大丈夫。経験を味方に🌈

児童発達支援の手続きは、一見すると難しそうに感じますが、

ステップをひとつずつ踏めば、確実に前に進めます。

🌟 特に、相談支援事業所との面談は親にとっての心の支援にもなる大切な時間。

焦らず、自分のペースで進めてOKです。

▶ 次に読むおすすめ記事

📌 【完全ガイド】児童発達支援事業所の選び方:5つの見学体験から学ぶ成功のポイント

📌 療育センターと児童発達支援の違いは?(準備中)

2.【相談支援とは】児童発達支援を受けるために必要な相談事業所の役割と選び方

児童発達支援を受けるには、まず「相談事業所」でサービス等利用計画書を作成する必要があります。

でも……

「相談事業所って何?」「どうやって選べばいいの?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか?

私自身も最初は不安でいっぱいでした💦

この記事では、相談事業所の役割と選び方、実際の体験談をもとに、わかりやすくお伝えします。

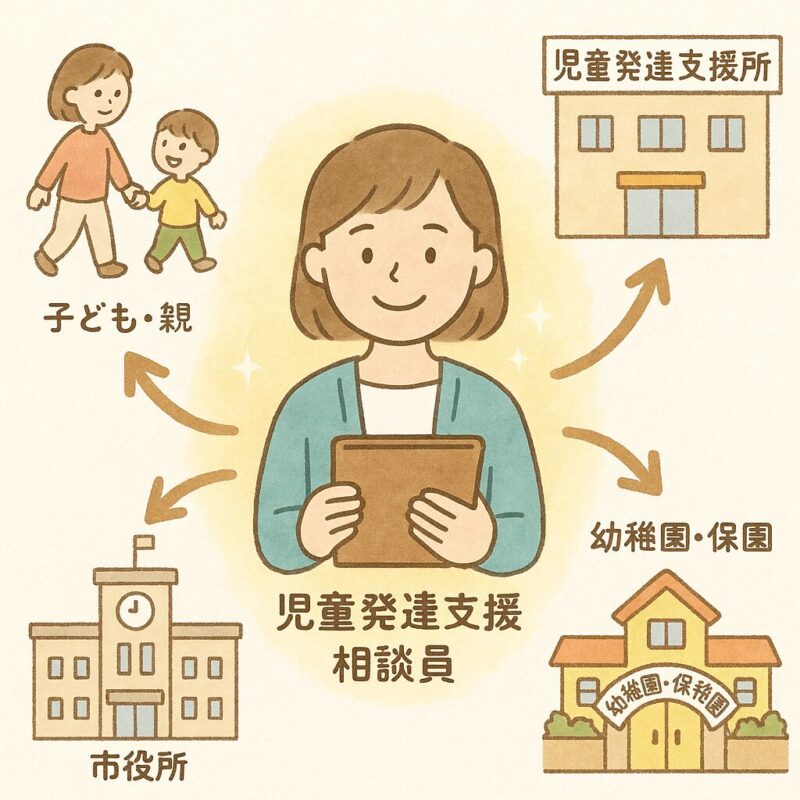

📌 相談事業所とは?

相談事業所は、以下のようなサポートを行う専門機関です。

🔸現状のヒアリングとアセスメント

- 保護者やお子さんと面談し、生活状況や困りごと、発達の様子を確認します。

- 子どもの特性や成長の方向性を話し合います。

🔸サービス等利用計画書の作成

- 面談結果をもとに、子どもに必要な支援や療育の計画書(支援計画書)を作成し、市町村に提出します。

- これが児童発達支援や放課後デイサービスの利用に必要です。

🔸関係機関との連携

- 相談事業所は、療育施設や市役所、保護者と連携し、支援を調整します。

- 必要に応じて園や学校との橋渡しもします。

🔸定期的なフォローアップ

- お子さんの成長に応じて、支援内容を見直しながら継続的にサポートします。

❓ なぜ相談事業所が必要なの?

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、「サービス等利用計画書」の提出が必須です。

これは指定の相談事業所でしか作成できません。

専門的な視点でのアセスメントと提案を受けられるので、親だけでは難しい支援の選択や制度の手続きもスムーズになります😊

🗒️【体験談】私の相談事業所選び

1. 市役所でリストを受け取り、戸惑う…

最初に「まず相談事業所を選んでください」と言われて手渡されたのは、100件以上の事業所名がずらっと並んだリスト📄

説明もなく、事業所名しか書かれておらず、「これ、どう選べばいいの……?」と戸惑いと不安でいっぱいに。

思い切って担当者に「どこがいいんですか?」と聞いてみても、「人それぞれですね……」というあいまいな返答だけ。

そこで「よく利用されているところはありますか?」と改めて聞いてみると、「私が担当した中ではこのあたりが多いですね」と、ようやくいくつか候補を教えてもらえました✨

2. 選ぶポイントは「距離」と「信頼感」

私が最終的に決めた基準はこちら👇

- 家から近い

(幼稚園、保育園、小学校、児童発達支援や放課後デイなど地域の情報に詳しく、通いやすい) - ホームページが丁寧で信頼できそう

- 担当者が子育て経験のあるママで、相談しやすそう

結果的に、とても親身な相談員さんに出会えたのは本当にラッキーでした🍀

💡 相談事業所選びのポイントまとめ

| ステップ | ポイント |

|---|---|

| ① 市役所でリストを受け取る | 不明点は遠慮なく質問してOK! |

| ② 家から近い事業所を選ぶ | 地元の支援情報に詳しくて◎ |

| ③ 担当者との相性を重視 | 性別や話しやすさも大切な判断基準 |

| ④ 面談時の対応を確認 | 子ども同伴の必要があるかなどを事前に確認 |

| ⑤ 変更も可能と知っておく | 相性が合わないと感じたら、無理せず事業所変更もOK🙆♀️ |

相談事業所は、児童発達支援を受けるうえで欠かせないパートナーです。

最初は戸惑うかもしれませんが、自分たちに合った相談事業所に出会えると、支援の質も、何より安心感もぐんと変わります。

「家からの距離」「担当者との相性」「柔軟な対応力」など、あなたとお子さんにとって「心地よい」と感じる事業所をぜひ見つけてくださいね✨

定期的に面談があり、お子さんの成長やニーズに応じて支援内容を調整していくため、「話しやすさ」や「信頼できるかどうか」はとても重要です。

知人の中には「子どもが女性の方だと安心するから」と、女性の相談員がいる事業所を選んだ方もいました。

また、最初に選んだ事業所が合わず、思い切って変更したというケースもあります。

無理せず変更できることも、知っておくだけで少し心がラクになりますよね🍀

📚 関連記事はこちらもチェック!

3. 児童発達支援事業所の選び方【体験談】

📌児童発達支援事業所とは?その役割と利用方法

児童発達支援事業所とは、発達に特性のある子どもが、日常生活や社会生活に必要なスキルを身につけられるよう、専門的な支援を行う施設です。

それぞれの子どもに合わせた療育プログラムを通して、成長や自立をサポートしてくれます。

※児童発達支援の無償化制度について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

対象となる子どもたち

児童発達支援の対象は、0歳〜就学前までの子どもたちです。

具体的には、こんな子どもたちが対象となります。

- 発達障害の診断を受けた子

- 発達の遅れが気になる子

- コミュニケーションや社会性に課題がある子

- 運動の不器用さが見られる子

児童発達支援事業所の役割

児童発達支援事業所では、専門スタッフが一人ひとりの子どもに寄り添いながら、次のような支援を行ってくれます。

- 発達支援の提供

専門スタッフが、子どもの発達に合わせて、言葉の指導、運動のトレーニング、グループでの活動など、個別に合わせたプログラムを行います。 - 保護者へのサポート

家庭での関わり方のアドバイスや相談対応もあり、親としての不安や悩みに寄り添ってくれます。 - 関係機関との連携

幼稚園・保育園や医療機関、市町村などと連携し、子どもにとって一貫した支援体制を整えてくれます。

例えば、幼稚園や保育園の先生と連携して、園での生活がスムーズに進むようにサポートすることもあります。 - サービス等利用計画の作成支援

受給者証の申請に必要な「サービス等利用計画書」を、相談支援事業所と一緒に作成するサポートもあります。

支援内容の例

児童発達支援で受けられる主な支援内容はこちらです。

- 個別療育

言葉や運動、生活スキルなど、子どもに合わせてマンツーマンで指導します。

- 集団療育

お友達との関わりを通して、順番やルールなど「集団の中でのふるまい方」を学びます。

協力や順番を待つなどのスキルを学ぶ場でもあります。

- 親子プログラム

保護者も一緒に参加できる療育では、家庭での関わりのヒントもたくさんもらえます。

児童発達支援事業所の利用方法

利用までの流れについては、前の項目「1.児童発達支援を利用するためのステップと手続き」で詳しくご紹介しましたが、

ざっくり言うと…

- 市町村で受給者証の申請&面談

- 書類審査を経て、発行までは約1か月半

- 受給者証があれば、支援を受けられるようになります

❓相談事業所との違い

- 児童発達支援事業所:子どもに直接支援・療育を提供する場所

- 相談支援事業所:どの支援が必要かを一緒に考え、「サービス等利用計画書」を作成してくれる場所

どちらも連携しながら、子どものために最適な支援を届けてくれます。

【体験談】事業所を選ぶまでの流れとポイント

受給者証の申請から発行までは、約1か月半かかりました。

その間に、相談支援の担当者さんと一緒に、5か所の児童発達支援事業所を見学しました。

実際に足を運んで、事業所の雰囲気・スタッフの対応・子どもたちの様子を見られたことが、最終的な決め手になりました。

👇くわしい見学の様子はこちら

🔗『児童発達支援事業所の見学レポート』

また、支援の利用日数は原則「最大23日/月」とされています(厚生労働省の基準。月の日数から8日を控除したもの)

複数の施設を併用して利用することが可能。

自治体によって異なることがあるので、確認が必要です。

実際に感じたこと

パンフレットやネット情報だけでは分からない、

「子どもとの相性」や「スタッフさんの対応」は、やっぱり現地で直接感じるのが一番です。

わが家の場合も、事前の情報収集と担当者との相談があったからこそ、息子に合った場所を見つけることができました😊

関連記事はこちら👇

「児童発達支援事業所 見学時に確認すべきポイント」

「【体験談】1時間(短時間集中型)の児童発達支援施設」

「【体験談】言語聴覚士・理学療法士による個別トレーニングでの成長」

「1日型の児童発達支援で見られた息子の成長と変化【親子の実体験】」

「【完全保存版】児童発達支援事業所の選び方|体験談から学ぶ成功のコツ」

「療育の効果を実感する瞬間 | 成長を感じる療育エピソード」

「療育のデメリットとは?母親として感じた6つの課題と解決策」

「【成功体験】療育で学んだポジティブコミュニケーションが子育てに与えた効果」

4. よくある質問

相談事業所はどうやって選べばいいですか?

家から近いこと、担当者との相性、口コミなどを基準に選びましょう。

相談事業所を途中で変更できますか?

はい、担当者との相性が合わない場合は変更が可能です。

受給者証の取得にはどのくらい時間がかかりますか?

通常は1か月程度です。

児童発達支援事業所と放課後デイサービスの違いは?

対象年齢や支援内容が異なります。

児童発達支援は未就学児向け、放課後デイサービスは就学児向けです。療育を始める時期の目安はありますか?

困りごとが増えてきたタイミングが一つの目安です。

相談事業所の担当者とどのように連絡を取ればいいですか?

面談や電話、メールでのやり取りが一般的です。

児童発達支援事業所の費用はどのくらいですか?

児童発達支援の無償化制度により、基本的に無料です。

療育と発達検査は同時に進めるべきですか?

ケースバイケースですが、困りごとが明確なら検査を併用すると効果的です。

療育センターと相談事業所の違いは何ですか?

療育センターは発達検査や専門的支援を提供し、相談事業所は計画書作成や連携を行います。

児童発達支援事業所を見学する際に何を確認すれば良いですか?

スタッフの対応、施設の雰囲気、プログラム内容などをチェックしましょう。

まとめ親の準備が、子どもの安心に繋がる

子どもの成長をサポートするためには、親が情報を集め、信頼できる支援先を選ぶことがとても大切です。

最初は不安や迷いもありましたが、相談支援事業所と一緒に一歩ずつ進めたことで、手続きや支援内容の不安がグッと軽くなり、安心して支援を利用できるようになりました。🌈

息子が少しずつ自信を取り戻していく姿を見ると、その選択が間違っていなかった「これでよかった」と感じます。

📚次に読みたい記事はこちら👇

次回予告

次回は、「【完全保存版】児童発達支援事業所の選び方|体験談から学ぶ成功のコツ」をご紹介いたします。

お楽しみに!