はじめに家庭でできる「行動介入」で、子どもの可能性を育てよう🌱

💭「このままで大丈夫かな…」

💭「どうすれば、発達に特性のある子どもがもっと安心して成長できるんだろう?」

そんな悩みを感じながら、毎日を一生懸命に過ごしていませんか?

発達障害やグレーゾーンの未就学児を育てる中で、親はたくさんの迷いや不安に直面します💦

「声かけの仕方、これで合ってるのかな?」と悩むこともあるでしょう。

でも、大丈夫です😊

家庭でできる「行動介入(ABA)」は、子どもの困りごとを減らし、できることを増やす力強いサポートになります。

この記事では、次の3つのポイントを中心に、わかりやすく解説します📘

✅ 行動介入の基本ステップ

✅ 家庭で実践しやすくするコツ

✅ よくあるつまずきとその対処法

「まずはこれならできそう!」と思えるヒントをたくさん詰め込みました✨

子育てに悩むあなたに、少しでも安心と希望が届きますように。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね🍀

目次

- 行動介入(ABA)とは?未就学児に効果的な理由と始め方

- 【家庭でできる】行動介入の3つの基本ステップ

- 適切な行動をしたらほめる

- 不適切な行動をしたら無視する

- 不適切な行動をしそうなときは置き換える

- 行動介入のステップと具体例:3つのキーワードでスムーズに!

- SD(声掛けとセッティング)

- プロンプト(手助け)

- 強化子(ごほうびと誉め言葉)

- ABAに科学的根拠はある?信頼できる研究データ3選

- 我が家のABA実践エピソードと心理士さんの助言

- 保護者の悩みと解決策

- 行動介入を成功させるためのコツ

1.【基礎知識】行動介入とは?

🧠行動介入とは?未就学児に効果的なサポート方法✨

「行動介入(ABA)」とは、発達障害やグレーゾーンの子どもに対して、特性に合った関わり方で行動を導く支援方法です🌱

家庭でも実践でき、子どもの困りごとを減らし、成長を後押しする力があります。

🔹 「行動」 → 子どもの短い動きや表現(例:座る、話す、片付ける)

🔹 「介入」 → 行動に働きかけ、適切な方向へ導くこと(成長を促す関わり)

この方法は「応用行動分析(ABA)」や「行動療法」とも呼ばれ、多少の定義の違いはあるものの、発達支援の現場ではほぼ同じ意味合いで使われます。

共通するポイントは、

🔍 子どもの行動を丁寧に観察し、ポジティブな行動を増やすことです。

📈いつから始める?行動介入のタイミングと効果

🔸開始時期:2歳ごろから実践可能!

早く始めることで、生活の中に自然に取り入れやすくなります。

🔸未就学児期に得られる主な効果

✅ 日常生活スキルの向上(着替え・食事の自立など)

✅ 社会性の習得(順番を待つ、あいさつする など)

✅ 困りごとの改善(かんしゃく、偏食、感覚過敏など)

🔸成長に応じて変わる支援ポイント

✅ 言葉の理解が深まり、説明が伝わりやすくなる

✅ 幼稚園・保育園など、集団行動の場面が増える

✅ 生活リズムが安定しやすくなる

📖アメリカ心理学会(APA, 2020)でも、ABAを取り入れた行動介入は、エビデンスに基づく有効な支援方法として推奨されています。

👩👦👦筆者の体験より

私も、息子が2歳のときからABAの考え方を少しずつ取り入れてきました。

最初はうまくいかず、「本当に意味あるのかな?」と不安に思ったことも。

でも、「できた!」が増えるたび、子どもも私も前向きになれました😊

2. 【行動介入の実践方法】家庭でできる基本の3ステップ✨

💭「子どもの困った行動、どうすれば落ち着くの?」

💭「叱るばかりで疲れてしまう…」

そんな悩みを抱えていませんか?😢

実は、家庭でできる「行動介入」を実践することで、子どもの行動を自然な形で整えていくことができます。

ポイントは、「感情的に叱る」のではなく、子どもが理解しやすく、楽しい方法で伝えることです。

ここでは、親子で取り組める《行動介入の基本3ステップ》をわかりやすくご紹介します💡

✅ ステップ①:適切な行動をしたら、すぐに「ほめる」✨

子どもは、否定されるよりも「認められること」によってやる気がアップします。

「またやりたい!」と思える経験を積ませることがカギ🔑

🌟 実践例

- おもちゃを片付けた →「きれいに片付けてくれてありがとう!助かったよ😊」

- 静かに座れた →「お話、最後まで聞けてえらいね!すごいよ👏」

- ちゃんとしているとき→「おりこうさんだね!」

🎯 ポイント

✅ ほめるタイミングは「行動の直後」が効果的!

✅「すごいね」よりも「●●ができたね!」と 具体的に何が良かったか伝えると、記憶に残りやすくなります

私の息子も、片付けが苦手でしたが、「細かく、すぐにほめる」ことを繰り返すうちに、習慣になっていきました😊

✅ ステップ②:不適切な行動には「過剰に反応しない」🧘♀️

(=計画的無視/消去法)

子どもはときに、親の反応を引き出すために困った行動をします。

そんな時は、感情的に反応するのではなく、「あえて無視」して、正しい行動をしたときに注目するようにしましょう。

🌟 実践例

- 床で泣き叫ぶ → 反応せず、落ち着くのを待つ

- 大声で叫ぶ → 普通の声で話したときに応じる

🎯 ポイント

✅ 「無視=冷たくする」ではなく、不適切な行動に「反応しない」という姿勢

✅ 適切な行動に戻ったタイミングでしっかりほめる!

(例:「静かに座れたね!」)

私の息子も、かんしゃくが多かった時期がありましたが、

計画的無視とほめを使い分けることで、次第に落ち着いて行動できるようになりました✨

✅ステップ③:「ダメ!」ではなく「代わりの行動」を提案する💡

(=置き換え)

「それはダメ!」と止めるだけでは、子どもは「じゃあ何をすればいいの?」と戸惑ってしまいます。

そんなときは、困った行動の代わりにできる「楽しい行動」を事前に用意しておくことがポイントです✨

行動の「禁止」よりも、「提案」の姿勢でアプローチしていきましょう😊

🎯 置き換えを成功させる5つのコツ

✅ 事前に代わりの行動を準備しておく

→ 急に対応しようとしても、咄嗟にアイデアが出ません。

普段から想定しておきましょう。

✅ 「ダメ!」ではなく「こうしよう!」とポジティブに伝える

→ 否定ではなく提案の形にすることで、子どもも素直に受け入れやすくなります。

✅ 子どもが「楽しそう!」「やってみたい!」と思える内容を選ぶ

→ 興味や好奇心を引き出せる工夫が効果的です。

✅ その子の「好きなこと」に関連づける

→ たとえば音楽が好きな子には「リズムに合わせて動こう!」など。

✅ 「成功体験」を積ませる仕組みにする

→ 達成感を感じられると、「またやりたい!」に繋がります✨

📌 子どもは「やめる」より、「別の方法を学ぶ」ほうが得意です。

「やめなさい」ではなく「こうすると楽しいよ♪」と寄り添って提案していくことで、

ストレスなく行動を整えていくことができます。

🌟 よくある置き換えの実践例

1️⃣ 走り回る → 「ジャンプ遊び」に置き換え

息子は家の中でよく走り回り、注意しても止まりませんでした😅

そこで、「走るんじゃなくて、トランポリンしよう!」と誘うと、大喜びでジャンプ!

🎯 工夫ポイント

✅ エネルギーを楽しく発散させる工夫をする

✅ ルールを守りやすい環境を整える

2️⃣ 物を投げる → 「ボール投げ遊び」に置き換え

気に入らないことがあると、おもちゃを投げてしまうことがありました。

でも、「投げたいなら、カゴにボールを投げてみよう!」と提案すると、楽しみながら発散できるように!

🎯 工夫ポイント

✅ 「投げる」行動を完全に禁止せず、安全な形に変える

✅ ゴール(目標)をつくることで楽しさアップ!

3️⃣ 口や指先を触るクセ → 「するめを食べる」に置き換え

息子は、口の中や指のささくれが気になり、無意識に触るクセがありました。

そこで、歯医者さんに相談したところ 「するめが効果的」とアドバイスをもらい、試してみることに!

最初は半信半疑でしたが、するめを噛むことで 手持ち無沙汰が解消 され、徐々に指を触る回数が減っていきました✨

🎯 工夫ポイント

✅ 「触りたい・噛みたい」欲求を別の方法で満たす

✅ 長時間噛めるおやつで、自然に気をそらす工夫を

✅干し芋や硬めのおやつもおすすめ🍠

📌 指しゃぶりや爪噛みのクセがある子にも応用可能!

✅ まとめ|やめさせるのではなく、「代わり」を教えるのが行動介入

「ダメ!」と叱るよりも、

- ✅ できた行動を「ほめる」

- ✅ 困った行動は「反応せず」

- ✅ 「代わり」になる行動を提案

この3ステップを意識することで、子ども自身が「良い行動」を自然と選べるようになります🌱

無理なく楽しく取り組めば、親子のストレスもグッと減ります😊

焦らず、一歩ずつ、一緒に進んでいきましょう🌈

3. 行動介入のステップと具体例:3つのキーワードでスムーズに!

子どもの行動を前向きにサポートするには、3つの基本キーワードを意識すると、ぐんと効果的になります✨

🔑 キーワード①:SD(きっかけの声かけ+環境の準備)

SDとは、「子どもが行動を起こすきっかけとなる刺激」のこと。

たとえば、「この絵本を読んで」と声をかけながら、子どもの手の届く場所に絵本を置く。

👉 この「声かけ」と「絵本の提示」がSDになります。

具体例

- 「ボールを持ってきて」と声をかけながら、ボールを子どもの見える場所に置く。

- 食事の時間に「スプーンを持とう」と声をかけながら、スプーンを手の届くところに置く。

- 「靴を履こう」と言いながら、玄関に靴を用意する。

- 「手を洗おう」と声をかけて、石鹸を目の前に準備する。

- 「お片付けしよう」と伝えながら、収納ボックスを開ける。

🎯 ポイント

✅ SDがはっきりしているほど、子どもはスムーズに行動できます。

✅ 視覚+聴覚のダブル刺激が行動を引き出しやすくします✨

🔑 キーワード②:プロンプト(手助け)

プロンプトは、刺激の一種で、子どもの行動を成功へ導くサポート「手助け」のことです。

SD(声掛けや環境設定)は一定ですが、プロンプトは子どもの状況に応じて変化します。

具体例

- ジャケットを着るとき、袖を少し広げてあげる。

- お箸の使い方を教えるとき、手を軽く添えて正しい動きを示す。

- パズルをするとき、最初はピースを正しい位置に少し近づけてあげる。

- 散歩中、手を引いて信号の前で止まることを教える。

- 色塗りを始めるとき、色鉛筆を持つ手を軽く調整してあげる。

🎯 ポイント

✅ 成功体験を積ませることが最優先!

✅ 何度も繰り返しながら、少しずつ手助けを減らしていくことで、自立が促されます✨

🔑 キーワード③:強化子(ごほうび・ほめ言葉)

強化子(きょうかし)とは、子どもが望ましい行動をしたあとに与える「ごほうび」や「ポジティブな反応」のことです😊

「やったらうれしいことがあった!」という成功体験を重ねることで、

👉 その行動を自分から繰り返そうとする力が育っていきます。

✅ 強化子の基本ルール

行動介入では、次のサイクルがとても重要です👇

刺激(声かけ) → 行動 → 報酬(ごほうび)

子どもは、行動の「直後」に起きたことの影響を強く受けます。

そのため、ごほうびはなるべく早く・わかりやすく与えるのがポイントです🎁

強化子の具体例

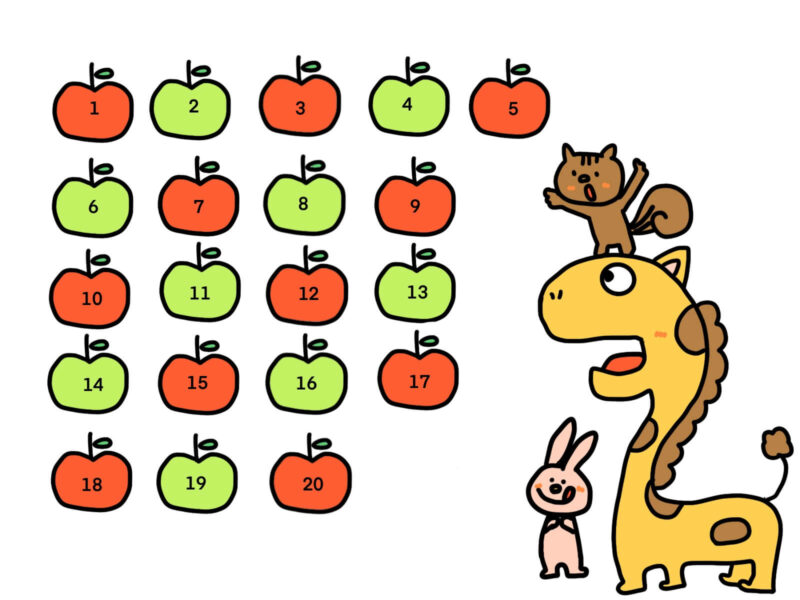

- トイレに行けたら「シールを貼ろう!」と声をかけ、好きなキャラクターシールを渡す。

- おもちゃを片付けたら「すごいね!」とほめながら、お気に入りのシールを渡す。

- 靴を自分で履けたら、好きなお菓子を少量渡す。

- 頑張って宿題を終えたら、遊びの時間を5分延長する。

- 歯磨きをきちんとできたら、シールを用意する。

- 挨拶をできたら、「偉いね」と笑顔でほめる。

🎯 強化子のコツとポイント

✅ ごほうびは「すぐに」与えるのが効果的!

→ 行動の直後に「うれしいこと」があると、記憶にしっかり残ります✨

✅ ごほうびの種類は「変化」をつけることが大切!

→ 飽きずに取り組めるよう、以下のようなものを組み合わせて使いましょう

- ほめ言葉(「すごいね」「えらい!」)

- 笑顔やハイタッチ🙌

- シール、スタンプ

- 小さなおやつやジュース

- 好きなおもちゃや遊びの時間

✅ 言葉のごほうび+物のごほうびのダブル効果も◎!

→ 例:「片付けできたね!ありがとう!じゃあシールを選ぼうか✨」

🔄 まとめ:行動介入は「きっかけ・サポート・ごほうび」の3ステップ!

子どもの行動を伸ばすには、次の3つのキーワードをセットで意識しましょう👇

1️⃣ 明確なきっかけ(SD)

2️⃣ やさしい手助け(プロンプト)

3️⃣ うれしいごほうび(強化子)

このサイクルを繰り返すことで、子どもは自然と良い行動を習慣化していきます🍀

楽しみながら続けて、親子の笑顔をどんどん増やしていきましょう😊

4. ABAに科学的根拠はある?信頼できる研究データ3選🔬

行動介入(ABA:応用行動分析)は、子どもの発達支援に効果があることが、多くの研究で示されています。

ここでは、特に信頼性の高い3つの根拠をご紹介します👇

1. Lovaasらの研究(2010年)

📖 研究概要:

ABAプログラムを受けた未就学児のうち、約47%が2〜3年の介入後に通常学級へ移行できたと報告されています。

✨ 注目ポイント:

・介入の開始年齢が早いほど効果が高い

・個別対応型のプログラムで成果が大きくなる傾向

🔗 出典:

Lovaas, O. I., Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2010

2. Smithらのメタ分析(2017年)

📖 研究概要:

複数の研究を分析した結果、ABAに基づく支援を受けた子どもたちは、以下の能力に顕著な向上が見られました。

✅ 認知能力(IQ)

✅ 言語理解・表現

✅ 社会的スキル

✨ 特筆すべき成果:

・平均IQが20ポイント以上上昇したケースも報告されています。

🔗 出典:

Smith, T., Research in Developmental Disabilities, 2017

3. アメリカ心理学会(APA)の声明(2020年)

📖 内容:

アメリカ心理学会(APA)は、行動介入を「科学的根拠に基づいた有効な支援」として公式に認めています。

🧠 特に早期に始めることで、以下の効果が期待されると報告されています:

- 日常生活の適応力向上

- 子どもの社会性・言語発達の促進

- 問題行動の軽減

- 家族のストレスの軽減

🔗 出典:

American Psychological Association(APA)公式声明, 2020年

💡 まとめ:行動介入は「根拠ある支援」

行動介入は、「なんとなく良さそう」ではなく、実証された効果がある支援方法です。

3つのステップを組み合わせて活用することで、子どもの可能性がグッと広がります👇

1️⃣ SD(きっかけづくり)

2️⃣ プロンプト(手助け)

3️⃣ 強化子(ごほうび・ほめ言葉)

科学的な根拠に基づいているからこそ、安心して・自信をもって取り組んでいきましょう😊

5. 我が家のABA実践エピソードと心理士さんの助言

🎭 初めての行動介入、親も試行錯誤の連続!

行動介入を始めたばかりの頃、息子は「ごほうび」に夢中になりすぎて、次々と求めるようになりました。

「これは逆効果では…?」と不安に感じたこともありました。

しかし、専門家のアドバイスを受けながら、

✅ ごほうびを段階的に減らす

✅ ほめ言葉をメインにする

✅ 子ども自身が達成感を得られる工夫をする

といった調整を重ねた結果、息子は少しずつ適切な行動を自発的にできるようになりました✨。

行動介入は「すぐに効果が出る」ものではなく、焦らずじっくり取り組むことが大切だと実感しました。

🧑⚕️ 心理士の先生からのアドバイス

✅ 行動介入は続けることで効果が出る

「ありがとう」と毎日声をかけていたら、ある日、息子から自然に「ありがとう」と言われて感動したことがあります。

小さな積み重ねが、大きな成長につながります。

✅ 親の関与が子どもに安心感を与える

たとえば、食事中にスプーンを持つのを嫌がる場合、「こうやって持ってごらん!」と軽く手を添えるだけで、

「ママが分かってくれてる」という安心感につながることがあります。

✅ 早期介入が将来のスキル習得を助ける

幼稚園入園前に「順番を待つ」「話を最後まで聞く」といったスキルを少しずつ身につけておくと、

集団生活への適応がスムーズになります。

✅ 子どもの特性に合わせた支援がカギ

触覚過敏で「靴下が嫌!」と泣くなら、無縫製の靴下を試したり、まずは短時間だけ履く練習をするなど、

無理なく進めるのがポイント。

✅ 家族みんなで楽しめる工夫を

お片付けが苦手な子も、「おもちゃをカゴに入れる競争!」とゲーム形式にすると、自然と習慣になりやすいです♪。

ご褒美を活用した具体例

行動介入の中で、「ご褒美」を取り入れることで、子どものやる気を引き出す工夫を行いました。

以下は我が家で実践した例です。

| 困りごと | 目標行動 | 行動介入計画(ステップ) | 期待される効果 |

|---|---|---|---|

| おもちゃを片付けない | 自分でおもちゃを片付ける | 1. 片付けのやり方を具体的に教える 2. 片付けられたら「自分でお片付けできて偉いね!」と具体的にほめる 3. ご褒美のシールを渡す | 片付けを習慣化し、自主性を育む |

| 食事の準備を嫌がる | 食卓の準備を手伝う | 1. 簡単な役割(お箸を並べるなど)を任せる 2. 手伝ったら「お手伝いしてくれて助かったよ、ありがとう!」と感謝を伝える 3. スタンプを押す | 家族の一員としての役割意識が育まれ、協力する姿勢が身につく |

| 挨拶をしない | 近所の人に元気に挨拶する | 1. 親がモデルとなり挨拶を実演 2. 子どもが挨拶できたら「元気に挨拶できて素晴らしいね!」とほめる 3. ご褒美のお菓子を渡す | 挨拶への自信がつき、対人関係がスムーズになる |

| 着替えを嫌がる | 自分で服を着替える | 1. 簡単な服から着替えを練習 2. 一人で着替えられたら「自分でお着替えできたね、すごいよ!」とほめる 3. スタンプを押す | 着替えへの抵抗感が減り、自主的な行動が促進される |

| 手を洗うのを嫌がる | 手洗いを楽しく習慣化 | 1.泡立てる遊びとして手洗いを紹介 2.好きな香りの石鹸を用意 (短い歌を歌いながら手洗いを促進) 3. シールを渡す | 手洗いが嫌ではなくなり、清潔の維持が習慣化する |

| 手洗いを忘れる | 外から帰ってきたら手を洗う | 1. 視覚支援として「手洗いチャート」を用意 2. 自分で手を洗えたら「ちゃんと手を洗えて偉いね!」と褒める 3. シールを渡す | 手洗いが習慣化し、衛生意識が高まる |

| 友達との関わりが難しい | 友達と仲良く遊ぶ | 1. 遊び方のルールを事前に練習 2. 仲良く遊べたら「お友達と仲良く遊べてお母さん嬉しいよ!」と伝える 3. ご褒美のお菓子を渡す | 対人スキルが向上し、友達との遊びが円滑になる |

| 集中が続かない | 絵本を最後まで集中して聞く | 1. 短い絵本からスタート 2. 最後まで聞けたら「最後までお話聞けてすごいね!」とほめる 3. スタンプを押す | 集中力が育まれ、読み聞かせの楽しさを感じられる |

| お風呂に入りたがらない | 自分からお風呂に入る | 1. 入浴前に好きな歌を歌って気分を盛り上げる 2. 自分から入ろうとしたら「お風呂に入る準備できて偉いね!」と伝える 3. シールを渡す | お風呂への抵抗感が減り、スムーズに入浴できる |

| 食事前にお菓子を欲しがる | 食事前にお菓子を我慢する | 1. 時間を決めて「食事の後にお菓子を食べよう」と説明 2. 我慢できたら「ちゃんと我慢できてすごいよ!」とほめる 3. 好きなキャラクターのシールを渡す | 我慢する力が育ち、時間を守る意識が身につく |

| 兄弟喧嘩が多い | 兄弟と仲良くする | 1.喧嘩の場面で譲る練習をする 2. 譲れたら「偉いね。優しくできたね。」とほめる 3. ご褒美のお菓子を渡す | 兄弟関係が良好になり、家族間の信頼関係が深まる |

| 食事中に立ち歩く | 食事が終わるまで席を立たない | 1. 食事中に目標時間を決める(タイマー使用) 2. 最後まで座れたら「最後までお席でいられたね、偉いよ!」とほめる 3. 好きなキャラクターのスタンプを押す | 食事のマナーが身につき、食事時間がスムーズになる |

| 公共の場で走り回る | 指定の場所で落ち着いて待つ | 1. 場所に応じた適切な行動を事前に説明 2. 落ち着いて待てたら「お利口さんに待てたね!」と伝える 3. ご褒美のお菓子を渡す | 公共の場でのマナーが身につき、安心して外出できる |

| 忘れ物が多い | 持ち物を自分で確認する | 1. チェックリストを作り、子どもと一緒に確認する 2. 忘れ物がなかったら「全部ちゃんと準備できてすごいね!」とほめる 3. スタンプを押す | 自主的な持ち物管理能力が育まれる |

| 複数の指示が混乱する | 一つずつの行動を順番に実行 | 1. 視覚支援ツール(カードや写真)を用いる 2. 一つの行動を終えるごとに「次はこれだね」と確認 3.スタンプを押す | 一度に複数の指示があっても、落ち着いて順番に対応できる |

| 長い指示が理解できない | 一つずつの行動を順番に実行 | 1. 「手を洗って座ってね」のように簡単な指示を出す 2. 最初は1つの動作ずつ指示、 慣れてきたら2つの指示を試す 3. ご褒美のお菓子を渡す | 指示を理解し、行動の流れをスムーズに実行できるようになる |

| 集団行動が苦手 | 並んで歩く、指示に従う | 1.家庭で簡単な「信号ゲーム」をする 2.指示を1つずつ(例: 止まる、歩く)出す 3.成功したら褒める・好きなご褒美を与える | 指示を理解し、集団生活でのルールが守りやすくなる |

| 椅子に座った時姿勢がすぐ崩れる | 姿勢を保つ | 1.短時間(3分)座る練習からスタート 2.タイマーをセットし、「鳴るまで姿勢よく座るよ」とゲーム形式に。徐々に時間を延ばす 3.スタンプを押す | 落ち着いて座れるようになり、集中力が向上 |

ご褒美のポイント

ご褒美を上手に活用すると、子どもが「できた!」という達成感を味わいながら、楽しく学べます✨

ただし、ご褒美が目的になりすぎないよう、適切なバランスで取り入れることが大切です。

✅ シールやスタンプ 🎖️

視覚的に成果を確認できるので、子どものモチベーションUPにつながります。

(例:トイレが成功するたびにカレンダーにシールを貼る)

✅ お菓子や小さなご褒美 🍬

少量のおやつや好きなジュースなどを取り入れ、成功体験を強化します。

(例:靴を自分で履けたら、一口サイズのラムネをあげる)

✅ 言葉でのほめ 💬

ご褒美とセットで「具体的に何が良かったのか」を伝えると、子どもが理解しやすくなります。

(例:「ちゃんと順番を待てたね!すごい!」)

行動介入を取り入れた感想

行動介入は、短期間で劇的な変化を期待するものではなく、少しずつ積み重ねていくものです🌱

私自身も、最初は「本当に効果があるのかな?」と半信半疑でしたが、小さな工夫を続けることで、子どもが自信を持って行動できる場面が増えてきました。

大切なのは、「子どもが自分からやってみよう!」と思える環境を整えること。

親子で一緒に取り組むことで、成長の喜びを共有できるのも大きな魅力です✨

6. 行動介入を成功させるためのコツ

🎯家庭でできる!行動介入をうまく進める6つのコツ

「行動介入って難しそう…」と思われがちですが、コツをおさえれば誰でも取り組めます。

特に家庭では、親だからこそできる関わりがたくさんあります✨

🔍1. 子どもをよく観察する

「好きなこと」「苦手なこと」「得意な場面」「困りやすい状況」など、日々の様子をよく見てみましょう。

その子に合ったアプローチが見つかります👀

📖2. 家庭での様子を記録する

「今日は〇〇ができた!」という小さな成功もメモしておくと、

✅ どんな声かけが効果的だったか

✅ どんなタイミングが良かったか

が見えてきます✍️

🎯3. 小さな成功体験を重ねる

最初は「スプーンを持つ」「おもちゃを渡す」など、簡単な課題からスタート!

成功体験が増えることで、子どもの自信にもつながります😊

🎁4. ごほうびを工夫する

毎回お菓子では飽きてしまうことも。

✅ 褒め言葉

✅ 抱っこ

✅ シール

✅ 一緒に遊ぶ時間

など、子どもに合ったバリエーションを用意しておくと効果的です✨

⏳5. 短時間で集中して取り組む

長時間の練習は集中が続きません。

5〜10分程度を目安に取り組むことで、負担なく続けやすくなります⏱️

🧑🏫6. 専門家の力も借りよう

「この対応で合ってるかな?」と迷ったら、

療育センターや発達支援の専門家に相談を。

専門的な視点から、もっと効果的な方法が見つかることもあります。

💬 完璧じゃなくてOK!

行動介入は、ちょっとした工夫と継続で大きな変化を生みます。

「楽しみながら続ける」気持ちで、無理なく家庭に取り入れてみてくださいね🌟

7. よくある質問(よくあるお悩みと対応法)

行動介入を続ける自信がありません。

初めは1日1回、5分だけでもOK。

少しずつ取り組みを増やしていきましょう。子どもがご褒美をもらうためにわざと行動します。

ご褒美をあげる頻度を少しずつ減らし、最終的には誉め言葉だけでも満足できるように調整します。

周囲の視線が気になります。

専門家や同じ悩みを持つ親同士のつながりを持つことで、不安を和らげましょう。

子どもが嫌がる行動を続けさせるのが難しいです。

無理強いはせず、行動の一部を簡単にしたり、短時間で終わるよう調整しましょう。

子どもが行動を理解しているかどうか不安です。

行動ができた後に、「何をしたか」簡単に振り返る声掛けをして確認します。

ご褒美を与えすぎると逆効果ではないか心配です。

褒美の内容を小さなもので始め、徐々に誉め言葉や達成感を重視する方向に移行します。

子どもがすぐに飽きてしまいます。

行動の内容やご褒美を定期的に見直し、新鮮な要素を取り入れましょう。

他の兄弟とのバランスが難しいです。

他の兄弟にも誉め言葉や報酬を与える場面を作り、不公平感を減らします。

行動介入の成果が見えず、不安になります。

小さな成功体験を記録して振り返り、継続のモチベーションを高めましょう。

子どもがプロンプトに頼りすぎてしまいます。

プロンプトの頻度や強さを段階的に減らし、成功体験を増やす工夫をします。

子どもが集団生活で行動介入が難しいと感じます。

幼稚園や学校の先生と連携し、家庭での取り組みを伝えて協力を依頼します。

周囲の親が自分たちを批判的に見ている気がします。

同じ悩みを持つ保護者の会や専門家のサポートを受けて、安心感を得ましょう。

子どものモチベーションが続きません。

行動後のご褒美だけでなく、途中で達成感を味わえる仕掛けを取り入れます。

行動介入って何ですか?

子どもの行動を良い方向に導くための支援方法です。

ABA(応用行動分析)が有名です。発達障害の子どもに効果的ですか?

科学的根拠があり、早期から取り組むことで効果が期待できます。

いつから始めればいいですか?

2歳ごろから可能ですが、何歳からでも効果は期待できます。

親がやるのと専門家がやるのは違う?

親が日常で取り入れるだけでも効果があります。

専門家のサポートがあればさらに良いです。どんな行動に適用できますか?

挨拶、片付け、食事、対人関係など、幅広い行動に使えます。

罰を与えずに改善できますか?

できます。「褒める」「置き換える」などポジティブな方法が基本です。

家庭でできる具体的な方法は?

「褒める」「無視する」「置き換える」の3つを使うと効果的です。

行動介入がうまくいかないときは?

一度方法を見直したり、専門家に相談するのもおすすめです。

すぐに効果は出ますか?

個人差がありますが、数週間から数ヶ月で変化を感じることが多いです。

行動介入を始めたけど、子どもがご褒美ばかり求める…

ご褒美の頻度を調整し、徐々に「ご褒美なしでもできる」ようにします。

無視すると逆に悪化しない?

最初は悪化することもありますが、一貫して続けることで落ち着くことが多いです。

褒め方が難しい…具体的にどうすれば?

「すごいね!」より「〇〇ができて偉いね!」のように具体的に伝えると効果的です。

ご褒美は何が良い?

子どもが好きなものでOK。

お菓子だけでなくシールや遊びの時間延長などもおすすめです。「置き換える」方法がうまくいかない…

事前準備が大切です。子どもが好きなものをうまく使いましょう。

他の兄弟にも同じ方法を使っていい?

兄弟でも個性があるので、それぞれに合ったやり方を試してみましょう。

外出先でも行動介入はできる?

できます。「声掛け」「手助け」「ご褒美」を工夫すると外でも対応しやすいです。

どのくらいの期間続ければいい?

子どもの成長に合わせて続けるのがベスト。

短期間で終わるものではありません。他の育児法と併用できる?

できます。「絵カード」や「ソーシャルストーリー」との組み合わせも効果的です。

まとめ行動介入は、家庭でもできる子どものサポート✨

発達障害のある子どもへの「行動介入」は、専門家だけが行うものではありません。

家庭での小さな取り組みでも、確かな変化と成長を引き出すことができます💡

今日からできることを1つだけ、ぜひ試してみてください。

お子さんの「できた!」という笑顔が、親子の自信につながっていきます😊

完璧を目指さなくても大丈夫。

親の関わり方ひとつで、子どもの世界はぐんと広がります🌈

一歩ずつ、あなたらしい子育てを大切にしながら、一緒に成長していきましょう🍀

📢 次回予告!

「幼児の言葉の発達をサポート!日本語CDリスニング学習のメリットと取り入れ方」

お楽しみに✨

📚 関連記事はこちらもおすすめ!

🔗療育は必要?始める前の不安と決断のリアル体験談

🔗【体験談】発達検査の結果で見えた支援の方向性

🔗【体験談】発達検査WPPSI-IIIを受けた息子|検査の流れと親の気づき