はじめに子どもが「感情を言葉で伝えられない」とき、どうすればいい?

子どもが自分の「気持ち」を言葉でうまく伝えられない——。

そんな悩みを持つママ・パパに向けて、この記事では【感情のセルフモニタリング】という方法をご紹介します。

「子どもが感情をコントロールできないのはなぜ?」

「気持ちを言葉にできないのは、発達に関係があるの?」

そう感じたことはありませんか?

実は、子どもが「今の気持ち」をうまく言葉にできないのは、とても自然なこと。

言葉の発達や感覚の未熟さから、モヤモヤ・イライラ・不安などの感情が整理できず、

行動で爆発してしまうことも少なくありません。

私の4歳の息子も、「なんだかイヤ」「泣きたいけど理由がわからない」といった状態で、感情のコントロールに悩む時期がありました。

そんな時に取り入れてみたのが、「色」を使った感情の可視化です🎨

まるで映画『インサイド・ヘッド』のように、「青=悲しい」「赤=怒っている」など、感情に「色の名前」をつけてあげることで、気持ちを表現しやすくなったのです。

本記事では、

✅ 子どもが自分の感情を理解する方法

✅ 「子ども 感情 コントロール」に役立つセルフモニタリング

✅ 親ができるサポートのコツ

を、実体験をもとにわかりやすくご紹介します✨

「うまく気持ちを伝えられない子に、どう関わればいいの?」

そんな不安を抱えるママ・パパに、ヒントが届きますように。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

目次

- 【感情コントロールの第一歩】子どもに感情のセルフモニタリングを教える方法

- 子どもの感情コントロールが身につく!感情モニタリングの5つのメリット

- セルフモニタリングを促進するツールとテクニック

- 感情日記

- 感情カード

- マインドフルネスの練習

- セルフモニタリングのグラフ化

- 感情の名前を覚える練習

- 親ができる!セルフモニタリングを支援する方法

(「親の役割」より行動を意識させる) - よくある質問

- まとめ

1. 【感情コントロールの第一歩】子どもに感情のセルフモニタリングを教える方法

「なんで怒ってるの?」「どうして泣いているの?」

子どもが感情をうまく言葉にできず、戸惑う姿を見たことはありませんか?🥺

そんな時に役立つのが【感情のセルフモニタリング】です。

これは、子どもが自分の気持ちや行動に気づき、それを記録・振り返る力を育てる方法です。

🌱このスキルが身につくと、

・自分の「イライラ」や「モヤモヤ」に気づける

・感情に振り回されず落ち着いて行動できる

・気持ちを整理して相手に伝えやすくなる

など、子どもの感情コントロール力が自然と育まれていきます。

2. 子どもの感情コントロールが身につく!感情モニタリングの5つのメリット自己肯定感・社会性もアップ!

感情のセルフモニタリングは、4歳頃から少しずつ練習できます🧒✨

感情モニタリングとは、自分の気持ちに気づいてコントロールする力を育てる方法です。

言葉にする力が育ってくる時期だからこそ、「自分の気持ちに気づき、伝える練習」が大切なんです。

ここでは、感情モニタリングがもたらす5つのメリットをご紹介します👇

🌟1. 自己理解&感情コントロール力がつく

「今、自分は悲しいんだ」「ちょっと怒ってるかも」と気づけると、感情を落ち着かせる手段を選べるようになります。

これは自己調整力の第一歩です。

🌟2. ストレスを抱えにくくなる

気持ちの変化にいち早く気づければ、爆発する前に対処ができます。

不安や怒りをためこまずにすむので、ストレスが軽減されます。

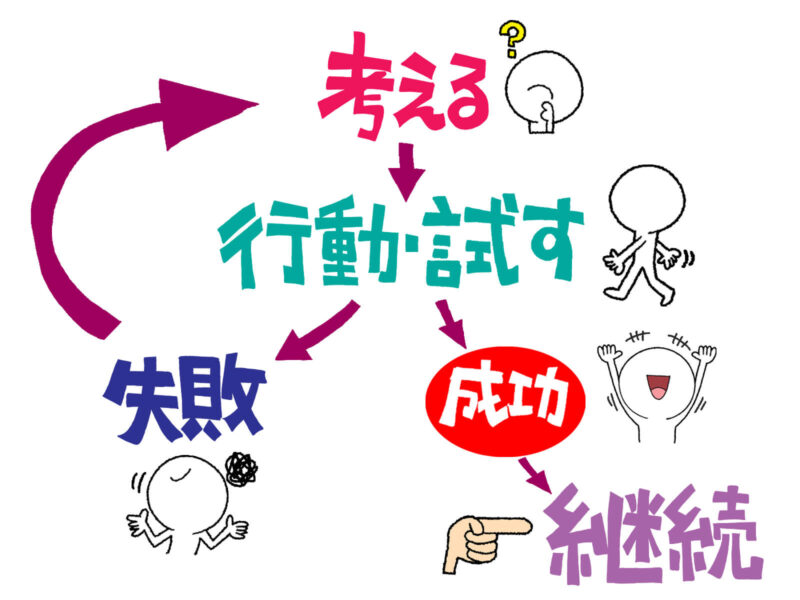

🌟3. 問題解決力がアップ

感情に流されず、冷静に考えられるようになると、

「じゃあ次はどうしたらいいかな?」と建設的な行動がとれるように。

小さなトラブルも、自分の力で乗り越える力につながります。

🌟4. 社会性やコミュニケーション力が伸びる

自分の気持ちを言葉にできる子は、人との関わりもスムーズに。

共感力や協調性が育ち、友達や家族との関係も深まります🤝

🌟5. 自信が育ち、自己肯定感が高まる

「気持ちをうまく伝えられた!」「ちゃんと対応できた!」

そんな小さな成功体験が、「自分はできる」という自信に。

やがて、挑戦する力や前向きな行動へとつながっていきます💪

🔍まとめ|「感情の名前」を知ることから始めよう

感情のセルフモニタリングは、「喜び・怒り・悲しみ・不安」など、

感情の名前を知ることからスタートします。

感情の名前を覚えることは、自分の気持ちを客観的に見つめる力=セルフモニタリング力を育む第一歩。

少しずつ、子どもが自分の感情に気づき、ことばで表現できるようになります🌈

まずは、日常の中で「今どんな気持ちかな?」とやさしく声をかけてみてください。

感情を言葉で表すのが難しいときは、絵カードや感情の色分けツールを使うのも効果的です。

焦らず、その子のペースに寄り添いながら進めてみてくださいね。

3. 【子どもの感情コントロール】セルフモニタリングを育てる5つの方法✨

「怒ってるけど、うまく言えない…」

「どうして泣いてるのか、自分でもわからない…」

そんなふうに「自分の気持ちをうまく伝えられない」お子さんを見て、戸惑った経験はありませんか?

ここでは、子どもが感情を自覚し、自分で整える力=セルフモニタリングを育てる具体的なツールとテクニックを5つご紹介します。

① 感情を「見える化」する|感情日記📝

感情日記は、子どもがその日感じた気持ちを絵や色、言葉で表現する方法です。

視覚的に感情を理解する力が育まれ、自分の気持ちに気づきやすくなります。

✅ こんな手順で進めましょう!

- 🎨【色で表現】怒り=赤、喜び=黄色など、感情を色で塗る

- ✍️【原因や結果を書く】「何があって、どんな気持ちになったか」を親子で記録

- 🔄【週に1回の振り返り】「こんなときはこうしようね」と一緒に考える

感情を「ためこむ」のではなく、「書き出す」ことで冷静になれる習慣が身につきます。

感情日記に役立つ外部サイト

🔗▶ いまどんな気持ち?

感情を言葉で表現する練習にぴったり!

イラスト付きで子どもにもわかりやすい資料が掲載されています。

提供元:大阪府人権教育研究協議会(大人教)

👉 公式サイトはこちら

② 感情カードで「今の気持ち」を伝える練習🃏

言葉で伝えるのが難しいお子さんにもおすすめなのが感情カード。

顔の表情やシーンが描かれたカードを見て選ぶことで、気持ちを言葉にする練習ができます。

感情カードとは?

感情カードは、子どもが自分の気持ちを視覚的に理解するのを助けるツールです。

例えば、笑顔や怒った顔が描かれたカードを使い、子どもがその時の気持ちに合うカードを選ぶことで、自分の感情を表現しやすくなります。

言葉で気持ちを伝えるのが難しい子どもでも、感情カードを使うことで自然に気持ちを表現できるようになります。

✅感情カードの使い方

- 「今どんな気持ち?」と聞いてみる

毎日、数回お子さんに問いかけてみましょう。

感情カードを使うと、より気持ちを表現しやすくなります。 - 感情を言葉にする練習をする

「どうしてそのカードを選んだの?」と聞いてみましょう。

「楽しい?」「悲しい?」だけでなく、「どうしてそう感じたの?」と質問することで、感情を深く理解できるようになります。

▶ 詳しい使い方はこちらの記事で解説!

→感情カードの使い方と効果!

🧒実際の体験より

4歳の息子は、以前は感情をうまく伝えられず、癇癪ばかり。

でも感情カードを取り入れてから、「怒ってる」「かなしい」と言えるようになりました。

ある日は「おもちゃでもっと遊びたかった」と理由まで話してくれて、驚きました。

試してみませんか?

「あなたの子どもは今、どんな気持ちを抱えていますか?」

感情カードを活用すると、子どもが自分の感情を言葉で表現しやすくなります。

ぜひ、お子さんと一緒に試してみてください!

③ 呼吸に集中する|子ども向けマインドフルネス🧘♀️

マインドフルネスとは、「今この瞬間」に意識を向ける練習のこと。

子どもが自分の体や呼吸に集中することで、気持ちが高ぶったときにも落ち着く力が身につきます。

✅ 簡単な取り入れ方

- 👁 目を閉じて子どもと一緒に深呼吸(3回でもOK!)

- 🌬 息を吸う・吐くときの感覚に意識を向ける

- 🕒 毎日5分、決まった時間に続けるのがおすすめ

静かな時間を持つことで、感情の嵐の中でも「止まって考える力」が育ちます。

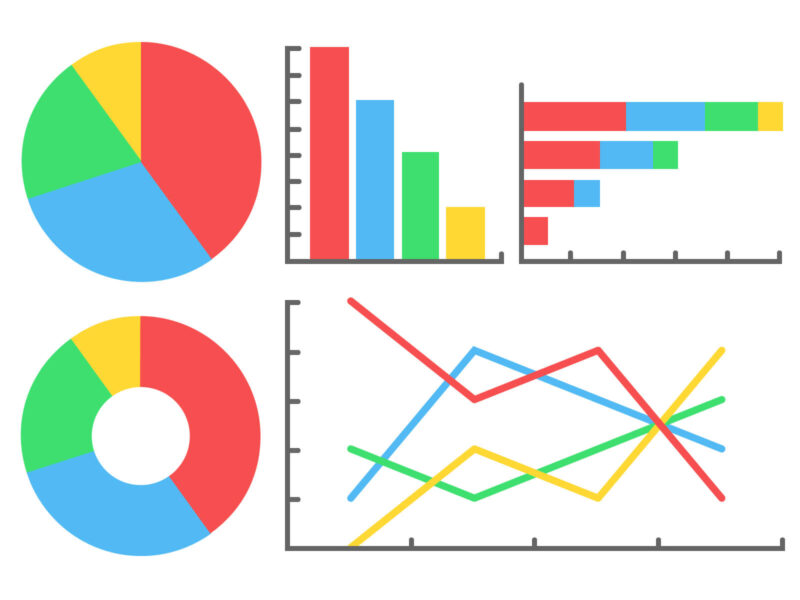

④ 感情の変化を見える化|グラフで記録📊

感情のグラフ化は、「今日はどれくらい怒った?」「いつがつらかった?」などを数字で記録し、グラフにして可視化する方法です。

✅ 実践ステップ

😠 毎日感情の強さを1~10のスケールで記録

📈結果をグラフに記入し、変化を可視化する。

👨👩👧 週1回の親子振り返りで「できたこと」を一緒に見つける

数字で見えると、子どもも納得しやすく、行動の変化にもつながります。

⑤ 感情の名前を覚える遊び🎭

多くの子どもは、「嬉しい・悲しい・怒ってる」など限られた語彙しか使えません。

感情語彙を増やすことで、より繊細な気持ちを表現できるようになります。

✅ 楽しく覚える方法

- 📚 絵本やアニメを見て、「このキャラクター、どんな気持ちかな?」と問いかける

- 🎤 日常会話に感情の言葉を取り入れる(例:「いま楽しかった?」「びっくりしたね!」)

語彙が増えることで、「なんとなくモヤモヤする…」という気持ちも、少しずつ言葉で表現できるようになります✨

おわりに|まずは小さな一歩から🚶♀️

「うちの子、気持ちがうまく言えなくて…」

そんな悩みを抱える親御さんはたくさんいます。

でも、焦らず、毎日少しずつ「気持ちに気づく」経験を積み重ねることが大切です。

🌱今日からできることはあります。

ぜひ、お子さんと一緒にセルフモニタリングを始めてみませんか?

4. 【感情のコントロールが苦手な子どもに】親ができる!セルフモニタリング支援法🧸

子どもが「怒り」「不安」「悲しみ」などの感情をうまく表現できなかったり、急に爆発してしまったりすること、ありますよね。

そんな時、子どもが自分の感情に気づき、コントロールできるようになるには、親の関わり方がとても大切です😊

ここでは、感情のセルフモニタリングを促すために、親ができるサポート方法をご紹介します。

✅ 感情に共感し、受け止めることが第一歩💬

子どもが感情をうまく言葉にできないとき、まずは「気持ちに寄り添う姿勢」が大切です。

たとえば、子どもが怒って泣いているときには…

🗣️「悔しかったんだね」

🗣️「そんなことがあったらイヤだよね」

と、気持ちを代弁するようにやさしく声をかけてみましょう。

「あなたの気持ち、ちゃんとわかってるよ」という姿勢が、子どもに安心感を与えます。

そのうえで、

👉「この気持ち、どうしたらいいかな?」

👉「一緒に落ち着く方法を探してみようか」

と声をかけ、次のステップへ導いてあげることで、子どもは自分の感情を「認めていいんだ」と感じ、安心します。

✅ 成功体験をしっかり褒める🌟

子どもが感情をコントロールできたときは、タイミングを逃さず、しっかり褒めてあげましょう!

たとえば、

👏「自分で深呼吸して落ち着けたね!」

👏「イライラしてたけど、ちゃんと気持ちを言葉で伝えられたね!」

こんな風に「努力」や「行動」に焦点を当てて褒めることで、子どもの自己肯定感が高まり、「またやってみよう!」という意欲が育ちます。

✅ 焦らず、柔軟にサポートを続けよう⏳

感情のセルフモニタリングは、すぐに身につくものではありません。

「今日はできたけど、明日はうまくいかない」ことも当たり前。

そんな日も、親が一貫して優しく寄り添うことで、子どもは安心して成長していけます。

🌈「できた日」も「できなかった日」も、どちらも学びのチャンス。

無理に感情を言葉にさせようとせず、気長に寄り添いながら、子ども自身が気づけるよう促してあげましょう。

💡まとめ|親の共感とサポートが子どもの成長を支える

感情をうまく言葉にできない子どもにとって、親の共感や日々の声かけはとても大きな力になります。

- 共感することで、安心感を与える

- 成功体験を褒めることで、自信と意欲を育てる

- 長い目で、柔軟に支えることで、子どもの力になる

💬「うちの子、なかなか気持ちを話してくれないな…」と感じている方も、焦らず一歩ずつ。

子どもと一緒に、感情との付き合い方を学んでいきましょう😊

5. よくある質問

セルフモニタリングとは何ですか?

自分の感情や行動を観察して記録し、気づきを得ることです。

子どもが感情をコントロールするのはなぜ重要ですか?

感情をコントロールする力は、ストレスの軽減や対人関係の改善に繋がります。

感情日記はどう使うべきですか?

感情を色で表現し、感情の種類とその原因を記録します。

感情カードはどのように活用できますか?

視覚的に感情を選ぶことで、言葉にすることが苦手な子どもでも感情を表現できます。

マインドフルネスはどのように練習すべきですか?

子どもと一緒に深呼吸を行い、今この瞬間の感覚に集中します。

セルフモニタリングを支援するために親ができることは?

子どもの感情に共感し、適切なサポートを提供します。

感情の名前を覚えることでどんなメリットがありますか?

子どもが自分の感情を適切に表現できるようになり、自己認識が深まります。

感情と行動のセルフモニタリングが有効な年齢は?

幼児期から小学生低学年にかけて、感情や行動を理解しやすくなります。

どのようにセルフモニタリングを楽しさと結びつけることができますか?

ゲームや絵本などを使って、感情の認識を楽しみながら学べる方法を取り入れます。

セルフモニタリングの成果はすぐに現れますか?

すぐには結果が出ませんが、継続することで少しずつ自分の感情に対する理解が深まります。

まとめ子どもが感情を理解しコントロールできる力は、少しずつ育つ

「子どもが自分の感情を理解し、コントロールする力」は、すぐに身につくものではありません。

でも、遊びのような工夫で楽しみながら続けていくことで、確実に育っていきます。

まずは、

🌈 感情カードや色分けを使って「気持ちの名前」を知る

🗣️「どんな気持ちだった?」と問いかける習慣をつける

といった日常の中の小さなステップから始めてみましょう。

そして何より大切なのは、「どんな気持ちでも受け止めてもらえる」という安心感。

子どもは、心が安心できる環境の中でこそ、自分の内面と向き合い、成長していきます🌱

焦らず、比べず、子どものペースに寄り添いながら。

感情のセルフモニタリングを通して、子どもの「こころの言葉」を一緒に育てていきましょう。

🔸次回予告🔸

次回は「【4歳児の実例つき】子どもの問題解決力を育てる家庭での関わり方7選」をお届けします!

トラブルが起きたときに、どうサポートすればいいのか?

親ができる関わり方を、分かりやすく解説しますのでお楽しみに😊