はじめに

子どもが「うんち出ない…」とトイレで困っている姿、見たことはありませんか?💦

そんな時にぴったりなのが、

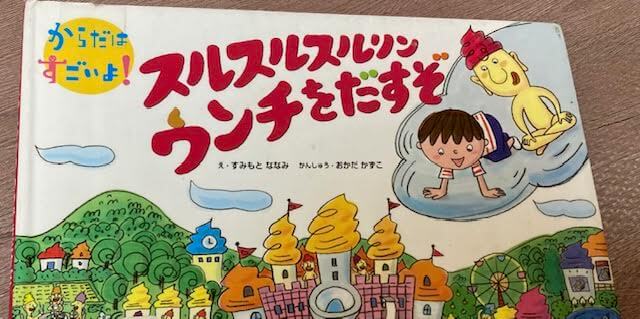

絵本『スルスルリンうんちをだすぞ』(あかね書房/「からだはすごいよ!」シリーズ)。

ウンチというテーマを、楽しく・科学的に・優しく伝えてくれる一冊です。

「スルリン」と出る健康なウンチの大切さを学べるこの絵本は、

親子での読み聞かせやトイレトレーニングにも最適。

今回は、実際に読んで感じた魅力や、家庭での活用法を紹介します✨

✅ 目次

はじめに

- 『スルスルリンウンチをだすぞ』とは?

└「からだはすごいよ!」シリーズの紹介

└ あらすじと登場キャラクター - この絵本が優れている3つの理由

- わが家の体験談|「スルスルリンうんちをだすぞ」が変えた日常

- 親子での読み聞かせ効果

- 家庭での活用法|トイレ・食育・生活習慣

- いいウンチを出すために家庭でできること

- よくある質問(Q&A)

- まとめ|「スルスルリン!」が合言葉になる絵本

1.『スルスルリンウンチをだすぞ』とは?

シリーズ概要:「からだはすごいよ!」ってどんな本?

『スルスルリンウンチをだすぞ』は、子どもの身体の仕組みをわかりやすく伝える「からだはすごいよ!」シリーズの1冊。

シリーズでは他にも「ちいさなけが」「くしゃみとせき」など、

生活に密着したテーマが扱われています。

どの作品も、子どもたちが「自分のからだってすごいんだ!」と感じられる構成になっていて、

保育園や小学校低学年でも人気です。

あらすじ

主人公は、ウンチの精「チャント・ウンチ」。

彼が登場して、「食べたものがどうやってウンチになるのか」を、

楽しい物語とイラストで教えてくれます。

バナナのような「スルスルリンうんち」が理想的であること、

我慢すると体に悪いことなど、子どもにも理解しやすい内容。

「うんち=おもしろい」だけでなく、「うんちはからだからの大事なメッセージなんだ」と学べるのが特徴です。

2. この絵本が優れている理由

①「ふざけていない」うんち絵本

「うんち」というテーマは笑いを誘いがちですが、この絵本は教育的でまじめ。

でもまじめすぎない。

子どもたちが笑いながらも、しっかり体の仕組みを理解できるよう作られています。

② 体の仕組みを自然に学べる

食べたごはんがどのように消化され、腸を通ってウンチになるのか。

難しい説明はなく、イラストとセリフで感覚的に理解できる構成です。

保育園や低学年の「生活科」「食育」にもぴったりです。

③「いいウンチとは?」が分かる

バナナのような形の「スルスルリンうんち」が理想✨

コロコロ・ベチョベチョなど、さまざまなウンチの状態を紹介しながら、

健康のサインを子ども自身が見分けられるようになります。

3. わが家の場合|「スルスルリンウンチをだすぞ」が変えてくれたこと🌸

わが家には、5歳と3歳の兄弟がいます。

どちらも小さいころから便秘ぎみで、ころころうんちが続く日も多く、病院で薬を処方してもらっていました💊

お薬のおかげで今は落ち着いていますが、それでもたまに「でない…」「おしりがいたい」と言う日があります。

そんなときに出会ったのが、この絵本『スルスルリンうんちをだすぞ』でした📖✨

💡「ママが言うより、絵本のほうが素直に聞ける」

この絵本には、するするうんちを出すコツがわかりやすく書かれています。

「うんちの精・チャントウンチ」が登場して、

「どんなうんちがいいのか」「どうすればスルリンと出るのか」を楽しく教えてくれるんです。

私が「野菜食べようね」と言ってもなかなか聞いてくれなかったのに、

絵本に書いてあるとスッと受け入れてくれるんです🥦

「野菜を食べるとスルスルリンうんちが出るんだよ!絵本にも書いてあったでしょ?」

と声をかけると、「あ、そうだったね!」と素直にパクパク✨

やっぱり「ママの言葉」より、

「絵本からの学び」の方が耳👂に届くこともあるんだなと感じました。

🧡絵本は「心に残るおまじない」みたい

子どもって、ママが言葉で注意すると反発したりスルーしたりしがちですが、

絵本を通すと、物語として自然に心に残るようです。

「スルスルリン!」という言葉もリズムが楽しくて、

我が家ではトイレの合言葉になっています🚽🎵

ちょっと出にくそうな日も、

「チャント・ウンチさん呼ぼうか?」と言うと笑いながらトイレに向かうようになりました。

🌼「伝える」じゃなく「一緒に感じる」

この絵本を読んで感じたのは、

「正しい知識を教える」だけじゃなく、親子で一緒に体を考える時間になるということ。

うんちの話って、つい「ちゃんと出さなきゃダメだよ」と言いがちですが、

実は「からだの仕組み」まではなかなか説明できないものですよね。

でも『スルスルリンうんちをだすぞ』を読んでからは、

「からだってすごいね✨」「うんちはがんばってる証拠だね💪」

と、子どもと一緒に「体の中で起きていること」を前向きに話せるようになりました。

✨まとめ

『スルスルリンうんちをだすぞ』は、

子どもがうんちが「自分の体の合図」として前向きに捉えられるようになる絵本です。

便秘やトイレトレーニングで悩んでいるご家庭にもおすすめ。

なにより、親子で笑いながら「体のこと」を考えられるのがうれしいポイントです🌈

絵本の力って本当にすごい。

「スルスルリン」の魔法の言葉が、今日もわが家のトイレで聞こえています😊

4. 読者からの声・実際の活用例

🌟「トイレが苦手だった子が、絵本を読んだ後から「スルリン出たよ!」と笑顔に」

🌟「保育園で読み聞かせしたら、大爆笑しながらも真剣に聞いてくれました」

🌟「便秘気味の娘が、「いいウンチ出すぞ!」と前向きになった」

保育現場でも、「うんち=恥ずかしい」から「うんちは大事」に意識が変わる絵本として、

取り入れられています。

5. 家庭での読み聞かせポイント

💡おすすめのタイミング

- 朝ごはん後やトイレ前後など、「うんち」を意識しやすい時間に読む

- 食育・体の話をする流れで読む

💬子どもに投げかけたい質問

- 「今日のうんちはどんな形だった?」

- 「チャント・ウンチさん、元気かな?」

- 「スルスルリンうんち出すには何食べたらいいかな?」

こうした声かけで、絵本が「ただ読むだけ」から「体を学ぶ教材」に変わります。

6. いいウンチを出すために家庭でできること

🍚 食事と水分

野菜・果物・発酵食品・水分をしっかり摂ることで、腸の動きを助けます。

「うんちが出る食べ物」を絵本の世界とつなげて話すと理解が深まります。

🏃♀️ 適度な運動

身体を動かすことで腸の蠕動運動が活発になります。

「スルスルリン体操」など、親子で楽しく動くのもおすすめ。

🚽 トイレのリズムを整える

我慢せず、毎日同じ時間にトイレに行く習慣を。

絵本のキャラクターをきっかけに「行こうか」と声かけするとスムーズです。

7.【よくある質問(Q&A)】💬

『スルスルリンうんちをだすぞ』は何歳からおすすめですか?

3歳ごろから小学校低学年まで楽しめます。

トイレトレーニングを始める時期にもぴったりです。この絵本はどんな内容ですか?

うんちの精・チャントウンチが登場し、

食べたものが体の中を通って「スルスルリンうんち」になるまでを楽しく説明してくれます。ふざけた内容ではないですか?

いいえ。笑いながらも体の仕組みをきちんと学べる教育的な絵本です。

保育園や学校でも読み聞かせに使われています。便秘の子に効果はありますか?

医療効果はありませんが、子どもが「うんち=体に大切」と理解するきっかけになります。

便秘への意識づけには効果的です。トイレトレーニング中でも使えますか?

はい!「スルスルリン!」というリズムが楽しく、トイレに行くきっかけ作りになります。

男の子・女の子どちらにも向いていますか?

性別問わず楽しめます。

うんちの仕組みをテーマにしているため、すべての子どもが学べる内容です。絵がリアルで怖くないですか?

イラストはカラフルでかわいらしいタッチ。

子どもが抵抗なく受け入れられる優しい表現です。「からだはすごいよ!」シリーズの他の本もおすすめ?

ぜひ!「ちいさなけが」「くしゃみとせき」など、

体の仕組みを楽しく学べる絵本が揃っています。読み聞かせのタイミングは?

朝ごはん後やお風呂上がりなど、リラックスした時間が◎。

トイレ前後にも効果的です。どこで購入できますか?

書店やオンラインショップ(Amazon・楽天ブックスなど)で購入できます。

まとめ 🌿

『スルスルリンうんちをだすぞ』は、

子どもが自分の体と向き合い、「うんち=健康のバロメーター」だと気づける貴重な一冊。

💡ただの「うんち絵本」ではなく、

身体の理解・生活習慣づくり・トイレトレーニングにもつながります。

お子さんが「うんち」や「体」に興味を持ち始めたら、ぜひ親子で読んでみてください📚✨

「スルスルリン!」の言葉が、家庭に笑いと健康を運んでくれます。

📢次回予告

「カスタムクレヨン×センサリートイがすごい!」

お楽しみに!

📎関連記事

- 「おこりたくなるのはどんなとき?」絵本レビュー|怒りの気持ちとやさしく向き合う

- 会話が苦手な幼児・子どもにおすすめ絵本『絵でわかる なぜなぜ会話ルールブック

- 1歳から5歳の子どもにおすすめの絵本10選:年齢別の絵本選びのポイント

- こころを育てる七田式えほん:年齢別に学ぶ心の成長

- 子育てママにおすすめの偉人や有名人の格言:育児に役立つ言葉たち

- 【4歳向け絵本おすすめ12選】想像力と社会性が育つ!現役ママ厳選

- 【保存版】3歳の子どもに本当に読んでよかった絵本12選

- 【保存版】2歳児におすすめの絵本11選|知育・言葉・しかけ絵本を厳選

- 【実体験】5歳児におすすめの絵本13選|知育・感情教育にも◎

- 宮西達也の恐竜絵本|おすすめランキング&全作品あらすじ【泣ける】

- 『わくわく!たのしい まいにちのつくりかた』絵本レビュー|子どもの自己肯定感を育む