はじめに遊びは発達支援の第一歩!家庭でできる療育遊びを紹介

🎨遊びは「成長のチャンス」✨

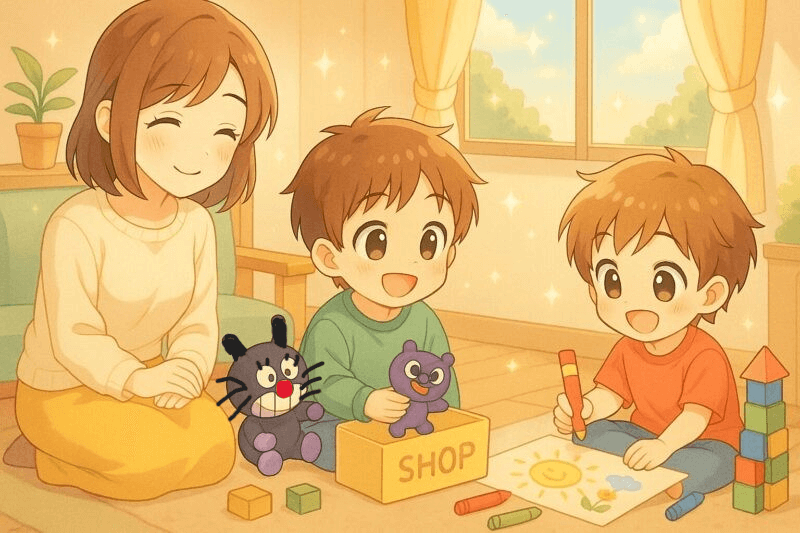

発達障害のある子どもにとって、遊びは単なる「楽しい時間」ではなく、創造力や感情のコントロール力、自己表現力を育む大切な機会です。

我が家の4歳の息子も、日々の療育や遊びの中で少しずつ「自分の気持ちを表す力」を身につけてきました。

「家庭でできる療育的な遊びってどんなもの?」

「感情のコントロールに役立つ遊びが知りたい」

そんな疑問をお持ちの保護者の方へ向けて、この記事では家庭で簡単に取り入れられる療育遊びのアイデア6選をご紹介します。

発達支援において、「遊び」は非常に重要な役割を果たします。

療育の現場では、遊びの中に「学び」が自然に組み込まれており、子どもが楽しみながら能力を伸ばせる工夫がされています。

わが子も、ごっこ遊びやお絵かきなどを通して、自分の気持ちを伝える力や感情をコントロールする力が育ってきました😊

「遊びが大事」とよく言われますが、その本当の意味を私自身、日々の関わりの中で実感しています。

とはいえ、保護者としてこんな不安を感じることもありますよね。

- 「ただ遊んでいるだけで本当に発達に良いの?」

- 「どんな遊びが子どもの力を伸ばすの?」

そこで本記事では、発達支援の視点から見た「遊びの力」について、実体験をもとに解説しながら、家庭で実践しやすい療育的な遊びの具体例をご紹介します。

ぜひ日々の遊びに取り入れて、楽しく学びながら子どもの発達をサポートしていきましょう✨

🎨この記事でわかること

- 創造力や自己コントロールが育つ「遊び」とは?

- 家庭でも取り入れやすい遊びの具体例3つ

- 発達段階に合わせた療育的アプローチとは?

目次

- 【創造力×自己コントロール】療育で育つ!家庭でできる遊びとは

- 【家庭療育のコツ】発達障害の子が夢中になる遊び方とは?

- 【創造力と集中力】を育てる!家庭療育おすすめ遊び3選

- 【家庭療育】で使える!創造力と集中力を伸ばす遊び3選

- 【発達障害・感覚過敏の子にも】創造力と自己コントロールを育てる親のサポート術

- よくある質問

- まとめ

1. 【創造力×自己コントロール】療育で育つ!家庭でできる遊びとは

創造力と自己コントロールは、実は深くつながっています。

一見、別々のスキルのように思えますが──

✔ 創造力を発揮するには、集中力や感情のコントロールが必要です。

✔ 一方で、自己コントロールを身につける過程では、柔軟に考える力(=創造力)も育ちます。

療育で「遊び」が重視されているのは、この2つのスキルを自然に、そして同時に伸ばせるからなのです✨

💡ポイント

遊びを活用すれば、「ただ楽しい」だけでなく、発達の土台となる力も育てられるんです。

2.【家庭療育のコツ】発達障害の子が夢中になる遊び方とは?

療育では、子どもが自分で考え、行動する力を育てるために、さまざまな遊びが取り入れられています。

たとえば、

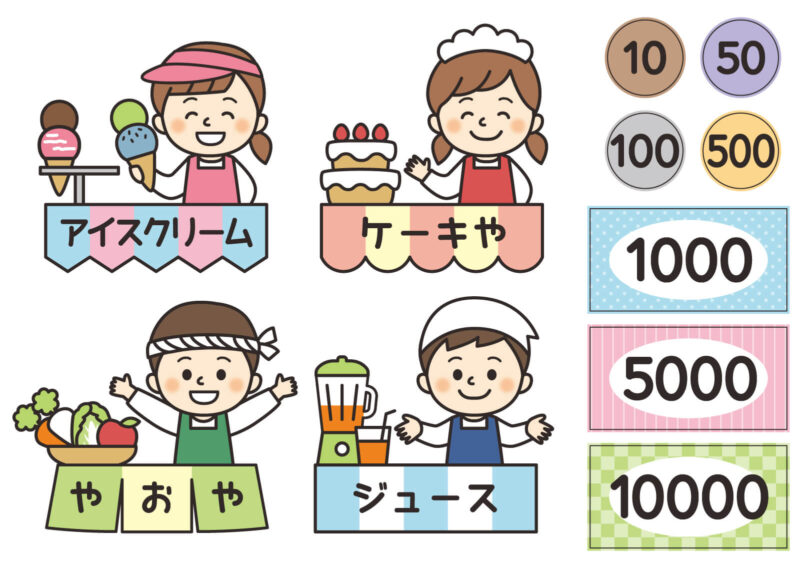

🛒 「お店屋さんごっこ」では、

→「いらっしゃいませ!」「これください」など、会話ややりとりを楽しみながら、コミュニケーション力や社会性が自然と身につきます。

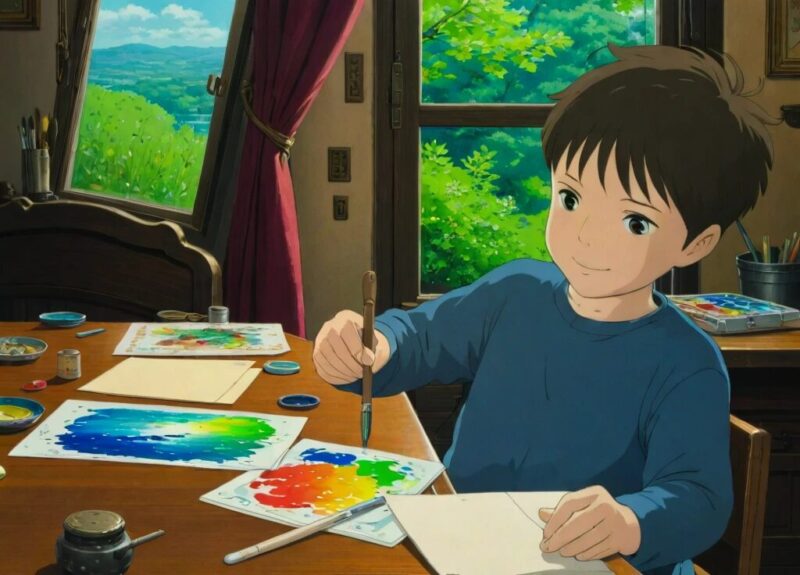

🎨 お絵かきや工作などのアート活動では、

→ 自由に表現する中で、想像力や自己表現力が養われました。

✅ 遊びが育てる!発達に役立つ3つの力

| 育つ力 | 遊びを通じた具体例 |

|---|---|

| 問題解決力 | ごっこ遊びやルールのあるゲームで、「順番を守る」「ルールに沿って行動する」練習に🌟 |

| 感情のコントロール | 負けたときの悔しさや、思い通りにいかない状況での気持ちの整理ができるように💡 |

| 自己表現力 | 自由な遊び(アート遊び)で、「こうしたい」「これが好き!」を形にする力が育ちます🎨 |

🌱 わが家でも、こうした遊びの時間を意識的に取り入れることで、息子の「できる」が少しずつ増えていきました。

👉 このような遊びの工夫は、どのご家庭でも応用可能です!

3. 【創造力と集中力】を育てる!家庭療育おすすめ遊び3選

創造力を伸ばすには、自由な発想や自己表現の機会が欠かせません。

ここでは、家庭でも気軽に取り入れられる創造的な遊びを3つご紹介します✨

🎨① 【自由なアート活動】で想像力を引き出す

絵を描いたり、粘土を使ったりするアート活動は、創造力や自己表現力を自然に育てます。

特に「ルールのない自由な制作」は、子どもが自分の思いをのびのびと形にする絶好の機会です。

✅ 我が家の工夫

「汚れてもOKなスペース」を確保し、自由に描ける環境を整えています🖌️

📌ポイント:

- 完成度よりも、「どう作ったか」という過程を大切にする姿勢が重要です

- 大人も「どんな気持ちで作ったの?」など、言語化を促す声かけをすると◎

👨⚕️② 【ごっこ遊び】で社会性と創造性を同時に育む

お店屋さんごっこやお医者さんごっこなど、役割を演じる遊びは、想像力と同時にコミュニケーション力・協調性も育てます。

📌ポイント:

- 大人が一緒に物語を広げると、子どもの世界観がぐんと広がります

- 家庭でも簡単に始められ、兄弟や親子での遊びにぴったりです👪

🧩③ 【ブロック・レゴ遊び】で論理的思考を育てる

ブロックやレゴを使った遊びは、手を使った創造と論理的思考を同時に鍛える遊びです。

自分で設計し、形にする過程で、問題解決力や集中力も自然と育ちます。

また、遊びの中で予期せぬ崩壊が起きたときには、冷静に対処することを学びます。

📌ポイント:

- 制限を設けずに、自由に組み立てることを奨励。

- 時には「今日は◯◯を作ってみよう!」と、お題を与える遊び方もおすすめ

- 失敗しても「どう直す?」と促すことで、冷静に考える力が育ちます🧠

4. 【家庭療育】で使える!創造力と集中力を伸ばす遊び3選

子どもが感情や行動をコントロールできる力=自己コントロールは、将来の学習や人間関係にも深く関わります。

ここでは、遊びを通じて自然にその力を伸ばす方法をご紹介します。

♟️① 【ルールのあるゲーム】で「待つ力・感情調整」を学ぶ

カードゲームやすごろくなどのルールのある遊びは、順番を待つ・勝敗を受け入れるなど、自己コントロールを育てる実践の場になります。

✅ 我が家の実践

息子が悔しくて泣きそうな時には、「深呼吸しようね」と声をかけて落ち着けるようサポートしています🌬️

📌ポイント:

- 勝ち負けより楽しさや参加することの価値を伝える

- 「悔しい気持ちもOK」と受け止め、次に向かう力へ変えていく声かけを

🏃♂️②【 運動遊び】でエネルギーを発散&心を整える

療育でもよく取り入れられている運動遊び。

かけっこや鬼ごっこなどの運動遊びは、感情の爆発を予防し、冷静さを保つ力を育てるのに効果的です。

✅ 息子も、体を動かした後は落ち着いて過ごせることが増えました😌

📌ポイント:

- 鬼ごっこなどにはルールを取り入れ、「順番」や「協力」も自然に学べます

- エネルギーを出し切ることで、その後の集中力UPにもつながります!

🧠③ 【パズルや迷路遊び】で集中力&我慢強さを育てる

パズルや迷路は一人でじっくり取り組む遊びとして、集中力や忍耐力を養います。

完成する達成感は、自己肯定感の向上にもつながります🌟

📌ポイント:

- 子どもの年齢・発達に合った難易度を選ぶことで、挫折を防ぎます

- 成功したら「頑張ったね!」とたっぷり褒めて、達成感を深めましょう🎉

✅まとめ|遊びは創造力も自己コントロールも育てる「学びの宝箱」

子どもは「遊び」の中でこそ、自ら考え、工夫し、感情と向き合う経験ができます。

今回ご紹介した遊びは、創造力や自己コントロールを育てるために家庭でもすぐに取り入れられる方法ばかりです。

🔹 創造力を育てるには:

自由なアート・ごっこ遊び・ブロック遊びがおすすめ🎨

🔹 自己コントロールには:

ルールのあるゲーム・運動遊び・パズルなどが効果的🧩

💡「楽しく学べる環境づくり」は、どんな家庭でも応用可能です。

子どもたちが夢中になって遊ぶ中で、未来につながる力をぐんぐん育てていきましょう!

5. 【発達障害・感覚過敏の子にも】創造力と自己コントロールを育てる親のサポート術✨

療育や日常の遊びを通して子どもの「創造力」や「自己コントロール力」を伸ばすには、親の関わり方がとても大切です。

ここでは、発達に特性のあるお子さんにも効果的な3つのサポート方法をご紹介します。

1.【安心感が鍵🔑】自由に遊べる環境を整える

子どもが自分のペースでのびのびと遊ぶことができる環境は、創造力を育てるうえで効果的です。

「ここでは何をしても大丈夫」という安心感が、自由な発想や自己表現につながります。

✅ たとえば…

・汚れてもいいスペースや服を用意する

・素材やおもちゃを自由に選ばせる

👉【どの家庭でも応用OK!】少しの工夫で、子どもが安心して挑戦できる空間になりますよ♪

2.【見守る力💡】過度な介入を避け、考える力を育てる

「こうしなさい」と指示するよりも、子どもが自分で考える時間を大切にすることが、自主性や自己コントロール力を伸ばします。

✅ 療育現場でも「子どものペースを尊重する」ことが基本。

私自身も、つい手や口を出したくなる場面で一歩引くよう心がけています。

👉 失敗しそうでも見守る勇気をもつと、子どもは自然と学んでいきます😊

【こんな関わりは、発達段階に関わらずすべての子どもに効果的です!】

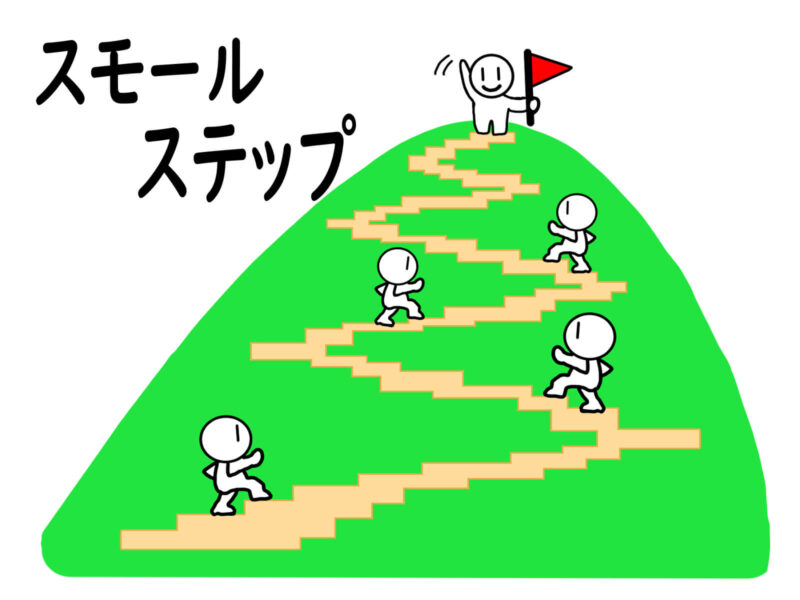

3.【成功も失敗も宝物🌱】結果よりプロセスを大切に

子どもが挑戦する中で、うまくいく経験も、うまくいかない経験も、どちらも成長の糧になります。

✅ 「失敗しちゃったね。でも挑戦できたことがすごい!」

✅ 「やり直してみようか?」など声をかけるだけで、子どもは前向きになります。

👉 子どもにとって、「失敗=悪いこと」ではなく、「学びのチャンス」になるよう、日々の声かけを工夫してみましょう。

✅まとめ|発達特性のある子どもも、親の関わりで伸びる!

🔸 自由に遊べる環境は創造力の源

🔸 考える時間を尊重すれば、自己コントロール力が育つ

🔸 成功も失敗も受け入れる姿勢が、挑戦する心を支える

🌸発達に特性があるお子さんも、環境と関わり方次第で大きく成長します。

小さな一歩を積み重ねることで、確実に力になります☺️

6. よくある質問

療育で遊びを取り入れるメリットは?

遊びながら学ぶことで、創造力・自己コントロール・問題解決力などを無理なく身につけられる点がメリットです。

療育でよく使われる遊びは?

ごっこ遊び、ルールのあるゲーム、運動遊び、ブロック遊び、アート活動などがよく使われます。

創造力を伸ばす遊びは家庭でもできる?

はい、絵を描く・ブロック遊び・お店ごっこなど、家庭でも取り入れやすい遊びがたくさんあります。

自己コントロールを伸ばすには何歳からがよい?

2〜3歳頃から、ルールのある遊びを取り入れると効果的です。

遊びの中で子どもが感情的になったらどうすればいい?

一度クールダウンの時間を作り、深呼吸を促すなどして感情を整理できるようにサポートします。

療育で学んだ遊びを家庭でも続けるべき?

可能なら続けるのが理想です。同じ遊びを家庭で繰り返すことで、学びが定着しやすくなります。

親はどの程度遊びに関与すべき?

サポートは必要ですが、子どもが主体的に遊べるよう見守ることが大切です。

遊びの中で子どもがすぐ飽きる場合は?

興味を引く工夫をしたり、異なる種類の遊びを組み合わせてみましょう。

療育で「遊びの時間」が多いのはなぜ?

遊びは発達を促す重要な手段であり、子どもが無理なくスキルを習得できるからです。

療育で学んだ遊びが合わない場合は?

すべての遊びが合うとは限らないので、子どもに合った方法を見つけることが大切です。

発達障害の子どもに遊びを通して何が身につきますか?

遊びを通して身につく力は多岐にわたります。

特に発達障害のある子どもにとっては、以下のようなスキルの習得につながります。- 自己表現力(例:ごっこ遊びやお絵かきで気持ちを伝える練習)

- 感情のコントロール力(例:ルールのある遊びや順番を待つ遊びで、待つ・我慢する経験)

- 想像力・創造力(例:ブロックやままごと遊びで自由に発想する)

- コミュニケーション力(例:やりとりが必要な遊びで人との関わり方を学ぶ)

- 感覚統合の支援(例:砂遊びや運動遊びで感覚刺激を適度に受ける)

遊びは、子どもにとって「楽しいだけ」で終わらず、発達段階に応じた支援の場にもなります。

感情の爆発が多い子にどんな遊びが効果的ですか?

感情の爆発(癇癪・パニック)が多い子には、「気持ちを整理する練習になる遊び」や「感覚を落ち着ける遊び」がおすすめです。

具体例:

- ごっこ遊び(人形・ぬいぐるみなど)

⇒「怒っているときどうする?」など気持ちを代弁しながら遊ぶことで、感情を客観視できるようになります。 - お絵かき・塗り絵

⇒イライラした気持ちを色で表現するなど、「出す」「整理する」経験ができます。 - スライムや水遊びなどの感覚遊び(苦手でなければ)

⇒触覚刺激で気持ちが落ち着く子も多く、情緒の安定に役立つことがあります。 - 深呼吸を取り入れた遊び(風船ふくらまし、シャボン玉など)

⇒「呼吸を整える」ことは感情のコントロールにもつながります。

遊びの中で「怒ってもいい」「落ち着ける方法がある」と学べると、徐々に感情を自分で調整できるようになっていきます。

- ごっこ遊び(人形・ぬいぐるみなど)

療育でおすすめされた家庭でできる遊びは?

療育の現場でも多く取り入れられており、家庭でも簡単に実践できる遊びには以下のようなものがあります。

おすすめ療育遊び:

- ごっこ遊び(お店屋さん、ヒーローごっこなど)

⇒想像力や会話力、相手の気持ちを想像する力が育ちます。 - ルール遊び(すごろく、カードゲーム、ジャンケン)

⇒順番を守る、勝ち負けを受け入れるなど、社会性の基礎を学べます。 - お絵かき・工作遊び

⇒手先を使うことで巧緻性や集中力、創造力が高まります。 - 運動遊び(バランス遊び、ボール遊び)

⇒体の使い方を学び、協調運動や体幹の発達にも役立ちます。

特に大切なのは、「遊びを通じて何を育てたいか」という視点です。子どもの特性に合わせて、少しずつ遊びの幅を広げていくことが効果的です。

- ごっこ遊び(お店屋さん、ヒーローごっこなど)

まとめ

🧠遊びの中に、子どもの未来を育てる力がある

遊びは、創造力と自己コントロール力を同時に育てられる絶好の機会です。

特に、子どもが楽しみながら学べる環境を整えることで、自然と発達を促すことができます✨

たとえば、以下のような遊びが効果的でした👇

🎨【アート活動】

自由に絵を描くことで、自己表現力がアップ!

🎲【ルールのあるゲーム】

順番を守る・勝ち負けを受け入れる経験から、感情のコントロール力が育ちました。

🎭【ごっこ遊び】

他者の視点を想像しながら遊ぶことで、共感力や社会性も少しずつ伸びてきました。

こうした遊びは、特別な道具がなくてもおうちで気軽に取り入れられます。

家庭でも「ただ遊ぶ」だけでなく、目的や視点を少し加えるだけで大きな成長につながります😊

ぜひこの記事で紹介した療育遊びを、毎日の遊びに取り入れてみてください。

「楽しいね」と笑い合える時間が、子どもの可能性を大きく広げてくれます🌱

✅次のアクション

- 今日から取り入れられる遊びを1つ選んで実践してみましょう♪

- 子どもの反応をよく観察し、遊びの工夫を少しずつ増やしていくのがおすすめです。

🎯次回予告

次回は、「うまく気持ちを伝えられない子どもが変わる!家庭でできる感情表現トレーニング」です。

をお届けします!お楽しみに✨