はじめに競争に頼らない教育とは?

💭「うちの子、他の子より遅れてる気がする…」

💭「もっと頑張らせたほうがいいのかな…?」

子どもを他の子と比べてしまい、焦っていませんか?

本記事では「比べない子育て」や「非競争的な教育」のメリットと、

「競争」に頼らず、子どもの可能性を引き出す育て方のヒントを、【実体験】を交えながらご紹介します✨

現代の子育てや教育では、

「早くできる子がえらい」「周りと比べて優れているかどうか」が注目されがちです。

でも、本当にそれが子どもの幸せにつながるのでしょうか?

実際に、多くの成功者が口をそろえて語るのは――

「才能よりも大切なのは、努力を続ける力」「自分のペースで成長できる環境」だということ。

焦りすぎず、比べすぎず、子どもと向き合うヒントが見つかりますように。

目次

【はじめに】競争に頼らない教育とは?

1.【学力重視から脱却!】競争に頼る子育ての落とし穴とは?

・競争中心の教育が抱える3つのリスク

└ 自信を失いやすくなる

└ 自己肯定感が育ちにくい

└ 創造力・問題解決力が育たない

・本当に必要なのは「その子らしさ」を活かす教育

2.【競争に頼らない教育】子どもの才能を引き出す方法とは?

・才能を伸ばす!非競争的な教育のすすめ

└ 興味のあることに没頭できる環境づくり

└ 成長のスピードは子どもそれぞれ

【非競争的教育のメリット】自分のペースで伸びる力

└ 焦りやストレスが減る

└ 学びが楽しくなる

└ 協調性・共感力が育つ

└ どんな子に向いているのか?

【実体験】比べる育児に悩んだ私が「見守る育児」に変われた理由

└ 療育を通して気づいた「見守ること」の大切さ

└ 私が実践した「焦らない育児」の3つの工夫

・「できたことノート」をつける

・ 専門家のアドバイスを大切にする

・ 「比べない」ルールをつくる

【実感】子どもを信じて見守ることで変わったこと

【家庭でできる】子どもの才能を引き出す!おすすめの関わり方

└ 興味や成長ペースに合った教育のすすめ

3.努力する子に育てるには?】才能より大切な「継続する力」の育て方

└ 「努力は才能を超える」

└ 成功のカギは「才能」ではなく「続ける力」

└ 【実体験】努力の裏には、小さな習慣があった!

努力する子に育てるための3つの工夫

・ 小さな成功体験を積ませる

・ 失敗をポジティブに捉える

・ 好奇心を大切にする

【まとめ】努力する力は、親の関わり方で育つ!

4. 学力だけじゃない!心と社会性を育む「非競争的教育」のすすめ

└ 感情教育の重要性

└ 療育でも活用される「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」とは?

└ 学力よりも大切な力とは何か

└ 社会的スキルを育むには?

└ 学力以上に大切な「非認知能力」とは?

5. よくある質問(Q&A)

まとめ|競争に頼らない子育てで、子どもの未来はもっと広がる

1. 【学力重視から脱却!】競争に頼る子育ての落とし穴とは?

💭「もっと早くできるようになってほしい」

💭「うちの子、他の子より遅れてる気がする…」

そんな不安や焦りを感じたことはありませんか?

現代の教育では、

「他の子よりも早く成長させること」

「学力で勝つこと」

が重視されがちです。

でも、競争をベースにした子育てや教育は、本当に子どもの未来にプラスになるのでしょうか?

📌競争中心の教育が抱える3つのリスク

1️⃣ 自信を失いやすくなる

「負けてはいけない」「失敗は悪いこと」と思い込むことで、挑戦への意欲が低下します。

競争に負けることで、「自分はダメなんだ」と感じ、学ぶ楽しさを失ってしまうことも。

学ぶこと自体がつらくなってしまいます。

2️⃣ 自己肯定感が育ちにくい

「他の子より優れているかどうか」で自分の価値を測るようになり、自己肯定感が育ちにくくなります。

評価されなければ「自分はダメ」と感じてしまうことも…。

他者との比較が続くと、子どもは「自分の価値=他人の評価」と思い込んでしまいます。

3️⃣ 創造力や問題解決力が育たない

詰め込み型の学習では、自分で考え、工夫する機会が少なくなり、将来自ら道を切り開く力が育ちにくくなります。

🌱 本当に必要なのは「その子らしさ」を活かす教育

競争に偏った教育ではなく、

「子どもの興味や個性を大切にするアプローチ」が、長期的に見てもっとも効果的です。

短期的には学力が伸びたように見えても、

🌟 自分を信じる力

🌟 他者と協力する力

🌟 やりたいことを深める集中力

といった「生きる力」が育まれなければ、将来の選択肢は狭まってしまいます。

2. 【競争に頼らない教育】子どもの才能を引き出す方法とは?

教育とは、📚「知識を詰め込むこと」ではなく、

🌱子ども自身の持つ力=個性や才能を引き出すことです。

他の子と競わせることよりも、

「その子らしさ」や「興味の芽」を大切に育てる関わり方が、長期的な成長と成功につながります✨

🌟 才能を伸ばす!非競争的な教育のすすめ

✅ 興味のあることに没頭できる環境づくり

子どもは、好きなことに夢中になるときに大きく成長します。

🔸アート好きなら…🎨

→ 自由に描けるお絵かきコーナーを用意

🔸科学に興味があるなら…🧪

→ 実験キットや図鑑を一緒に楽しむ

➡ 「好き」を伸ばすことで、探求心・思考力・集中力が育ちます。

✅ 成長のスピードは子どもそれぞれ

🐢「早くできること」より、「じっくり育つ力」に注目しましょう。

誰かと比べず、「今のわが子」に目を向けて見守ることが、

🌱 自然な自己肯定感と安心感の土台になります。

🎁 非競争的な教育のメリットとは?:自分のペースで成長できる

非競争的教育とは、子どもの個性やペースを尊重し、比べずに成長を促す育て方のことです。

✅ 焦りやストレスが減る

→ 比べられる不安が少なく、自分に集中できる

✅ 学ぶことが楽しくなる

→ 興味や関心から「もっと知りたい」が生まれる

✅ 協調性が育つ

→ 勝ち負けではなく、人と協力する楽しさに気づける

💡どんな子どもに向いているのか?

✅ 人と比べられるとプレッシャーを感じる子

✅ マイペースで取り組みたい子

✅ 競争よりも「協力」が好きな子

📝【実体験】比べる育児に悩んだ私が「見守る育児」に変われた理由

私は現在、2歳と4歳の息子を育てています👦👦

かつては「どうしてうちの子だけ…」と、焦りや不安でいっぱいでした。

🔹 長男の場合

おうちではおしゃべり大好き!

でも、幼稚園では声が出ず、吃音もありました。

お友達とのやり取りも苦手で、トラブルになることもしばしば…。

🔹 次男の場合

言葉の発達がゆっくり。

周囲の子と比べて、「本当に大丈夫かな?」と不安ばかりでした。

幼稚園の行事や参観日では、どうしても他の子と比べてしまい、

💭「もっと頑張らせた方がいい?」

💭「私の育て方が悪いのかな…」

と、自己嫌悪になる日もありました。

特に、授業参観や幼稚園のイベントで他の子どもたちとの違いを目の当たりにしたとき。

また、先生から「園での困りごと」を聞くたびに、焦りや不安を感じていました💦

🌱 「見守ること」の大切さに気づいた瞬間:療育を通して気づけたこと🌼

🌟 子どもには一人ひとりの成長スピードがある

🌟 親の焦りは、知らず知らずのうちにプレッシャーになる

🌟 比べるのではなく、「その子自身」を見てあげることが大切

「できるようになるまで、見守っていい」

そう思えたとき、心がふっと軽くなったんです😊

私は、「子どものペースを尊重して見守る」ために、「できることに目を向ける習慣」 を作ることにしました。👇

🎯 私が実践した「焦らない育児」3つの工夫

1️⃣ 「できたことノート」をつける📖

→ たとえば、「ありがとうが言えた」など、成長の一歩を記録!

2️⃣ 専門家のアドバイスを大切にする🧠

→ 療育の先生に相談することで、安心感が得られました。

3️⃣ 「比べない」ルールを作る🚫

→ 幼稚園の友達と比べて落ち込むのではなく、「昨日より少し成長した部分」 を見つけることを意識。

昨日より少しできた!を大事に。

🍀 子どもを信じて見守ることで変わったこと🌼

🔸 長男:自信を取り戻し、お友達との関係も改善✨

🔸 次男:表現が少しずつ増え、日々の成長を感じられるように😊

たとえ他の子と比べて遅れているように見えても、子どもはそれぞれのペースで自分の道を見つけていくもの。

🗣️比べたくなる気持ちが出てきたときは、

「この子はこの子なりのペースで育っている」と、自分に言い聞かせています。

💡こうして考え方を変えることで、気持ちが少しずつ楽になりました。

親として、小さな一歩をそばで支え、応援することこそが一番大切な役割 だと感じています😊

今では、子どもたちの「昨日よりちょっと成長した姿」を一緒に喜べる毎日になりました🌈

📘 子どもの才能を引き出す!おすすめの関わり方

✅ 子どもが好きなおもちゃで学びを促す

( 知育ブロック・パズルなど)

✅ 個別学習の導入

(モンテッソーリ教育・オンライン学習ツール)

✅ 自然体験を増やす

(家族でキャンプ・生き物観察・野外遊び)

🎓 興味や発達段階(成長ペース)に合った教育を

子ども一人ひとりに合った環境づくりが、可能性を広げます✨

例えば、「色や形」に興味がある子なら

➡ カラフルな知育ブロックや形合わせパズル がおすすめ!

また、「言葉が好きな子」には

➡ オンラインの絵本読み聞かせアプリ も◎

こうした 具体的な教材や活動 を取り入れることで、

子どものペースに寄り添った学び が実現できます✨

📖 詳しく知りたい方はこちら!

👉 『【年齢別】子どもの発達段階に合った遊びと学び』

ぜひチェックしてみてください✨

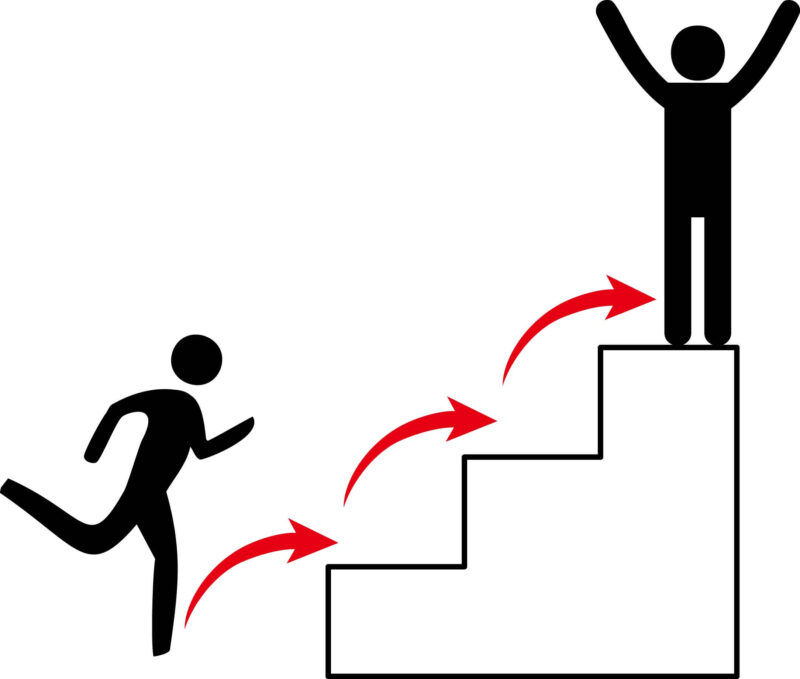

3. 【努力する子に育てるには?】才能より大切な「継続する力」の育て方

💡「努力は才能を超える」――これは、数々の成功者たちが証明してきた真実です。

例えば…

🏆 イチロー選手

→ どんなに有名になっても、毎日のルーティンを欠かさず継続。

その「積み重ね」が、メジャーでの輝かしい成績につながりました。

⚾ 大谷翔平選手

→ 小学生の頃から明確な目標を掲げ、日々の努力を継続。

その結果、前例のない「二刀流」という偉業を成し遂げました✨

🎯 成功のカギは「才能」ではなく「続ける力」

もちろん、イチロー選手や大谷翔平選手のような偉業を成し遂げた人々に、「才能」があったことは間違いありません。

でもそれ以上に、彼らを成功に導いたのは――

毎日淡々と努力を続ける「習慣化の力」=「努力を習慣にする力」でした。

🗣️ アルベルト・アインシュタインはこう語っています。

「私は特別な才能があるわけではない。ただ情熱的に好奇心を持ち続けただけだ。」

💡天才と呼ばれる人でさえ、才能よりも「継続すること」や「探求し続ける姿勢」の大切さ を強調しています。

つまり、成功のカギは、学力やスキルの有無ではなく、「努力を続ける力」にある のです。

これは どんな子どもにも当てはまること 。

🌟「努力できる力」を育むことこそ、子どもの未来を明るく照らすカギになるのではないでしょうか✨

🏡【実体験】努力の裏には、小さな習慣があった!

息子の授業参観や発表会で、まるで主役のように輝く子がいました。

私はつい「この子、地頭がいいのかな?」「生まれつき運動神経がいいのかも」と思っていました。

でもある日、その子の保護者の方と話す機会があり、驚いたのです。

🧗♂️ 縄跳び大会の前に、毎日コツコツ練習 を続けていた!

→ 夕食後に15〜30分、なんと3か月間も継続。

🎭 発表会のセリフも、家族で一緒にお風呂で練習していた!

🌟 私は「この子はすごいな、もともと才能があるんだろうな」と思っていました。

でも、その陰には――目に見えない努力の積み重ねがあったのです🌱

見えないところでの「地道な努力」があったからこそ、堂々と舞台に立つ姿、輝く姿に、つながっていたのだと気づかされました。

✨やはり、努力を続ける力こそ、子どもたちが未来を切り拓く「最大の武器」になるのかもしれません😊

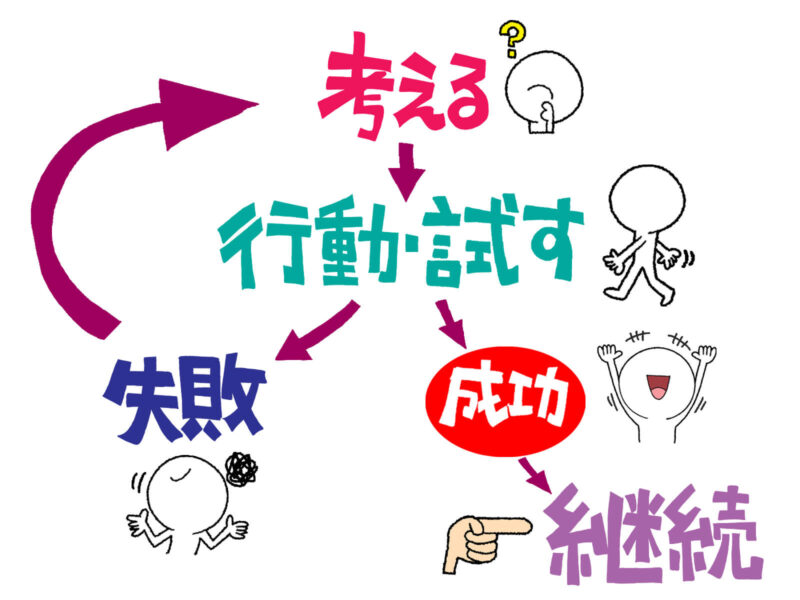

努力する子に育てるための3つの工夫🌟

努力は、教えるのではなく「育てる」もの。

以下の3つを日常に取り入れることで、子ども自身が「努力って楽しい!」と感じられるようになります😊

1️⃣ 小さな成功体験を積ませる

努力を継続するには、自信を持たせることが大切です。

「できた!」という体験が、次の挑戦への原動力に💪

🔸 例:「靴を揃えられたね!ありがとう!」

→ 褒められることで、「もっと頑張ってみよう」と思えるように。

→ お手伝いをしたら「ありがとう!」と感謝するだけでも、子どもは達成感を感じます。

🔸 小さな達成感を毎日1つ、親子で一緒に喜ぶ習慣を作るのもおすすめです🌸

2️⃣ 失敗をポジティブに捉える

チャレンジした結果、失敗しても大丈夫!

大切なのはその後の声かけ✨

💬「どうしたら次はうまくいくかな?」

💬「チャレンジできたことがすごいよ!」

➡ こうした関わりで、挑戦を楽しむ力が育ちます😊

📌3️⃣ 好奇心を大切にする

子どもの「知りたい!やってみたい!」を逃さずキャッチ🎯

子どもが興味を持ったことには全力で応援📚✨

📚 一緒に図鑑を見たり

🔍 体験型イベントに参加したり

🎮 好きなことに没頭できる時間を確保してあげましょう!

➡ 好奇心が努力の原動力になります。

🎓【まとめ】努力する力は、親の関わり方で育つ!

✅ 小さな「できた!」を毎日一緒に喜ぶ

✅ 失敗しても「次どうしよう?」と一緒に考える

✅ 好奇心の芽を大切に育てる

たったこれだけで、

「努力=つらいこと」から「努力=楽しい!」に変わっていきます🌈

🌸子どもが努力を楽しめるようになると、

やがて自分の目標を持ち、自分の力で成長できるようになります。

そして親も、「がんばらせる」から「応援する」存在へと変わっていけます😊✨

4. 学力だけじゃない!心と社会性を育む「非競争的教育」のすすめ🧑🤝🧑✨

学校や受験ではどうしても「学力」に注目が集まりがちですが、

実はそれ以上に大切なのが【心の力】と【社会性】です💡

将来、社会の中で豊かに生きていくためには――

他者と関わる力・感情を理解する力・協力する力が欠かせません。

👶 感情教育の重要性

「自分の気持ちを理解し、相手の気持ちも尊重できる力」は、人生を支える大切な土台です🌈

✅ 自分の感情に気づく力

✅ 相手の気持ちを想像し、受け止める力

このような力は、テストの点数や競争で勝つことよりも、

長期的な成功や人間関係の豊かさに深く関わっています✨

🧠 療育でも重視されている「SSTトレーニング」とは?

発達が気になるお子さんへの療育現場では、

SST(ソーシャルスキルトレーニング:人との関わり方を学ぶ練習)という支援が広く取り入れられています👀

SSTでは、次のような「人との関わりに必要な力」を練習します👇

✅ 気持ちの言葉を使って伝える練習

✅ 順番やルールを守る場面のロールプレイ

✅ トラブル時の対処法(謝り方、助けの求め方など)

実際に場面を想定してやりとりを練習することで、

子どもは「どう伝えたらいいか」「相手はどう感じるか」を少しずつ理解していけるのです😊

SSTは、ただスキルを教えるだけでなく、

子どもが安心して人と関わる土台づくりにもつながる、大切な取り組みです。

👫 社会的スキルを育むには?

「勝ち負け」ではなく「協力」や「共感」を大切にする教育が、子どもの心をのびやかに育てます💖

✅ 思いやりや助け合いの気持ちが育つ

✅ 友達との関わりの中で、信頼関係を築けるようになる

✅ 争うのではなく、共に達成する喜びを感じられる

🌱 学力以上に大切な「非認知能力」とは?

📚 子どもの「非認知能力(※テストの点数では測れない、協調性や粘り強さなどの力)」に注目が集まる今、

協調性・自己肯定感・粘り強さなど、社会で生きる力こそが「本当の学び」と言われています。

🎯そのためにも、家庭や教育現場では

「みんなで一緒に成長する」「自分のペースで学べる」環境づくりがカギ🔑

競争をあおるよりも、安心して挑戦できる場・人とのつながりを楽しめる体験を大切にしていきましょう🌟

5. よくある質問

競争しない教育は、社会に出たときに不利になりませんか?

競争がすべてではなく、協調性や問題解決能力を育むことが大切です。

非競争的な環境でも、子どもは成長できますか?

はい。子どもは安心できる環境でこそ、自発的に学び、成長します。

競争しない教育を実践すると、努力しなくなりませんか?

努力は「勝つため」ではなく「成長のため」と教えることが重要です。

兄弟間の競争はどうすればいいですか?

比べるのではなく、それぞれの成長を認め、励ますことが大切です。

非競争的な教育とモンテッソーリ教育の違いは?

モンテッソーリ教育も「自立」と「自己成長」を重視しており、非競争的な考えに近いです。

競争に頼らない教育は学校では難しくないですか?

学校では競争があるものの、家庭での接し方を工夫することで補えます。

習い事でも競争を避けるべきですか?

目的によります。楽しみながら学べる習い事を選ぶのがおすすめです。

競争に苦しむ子どもをどうサポートすればいいですか?

「他人と比べないことの大切さ」を伝え、自分の成長に焦点を当てるよう促しましょう。

子どもが「競争したい」と言ったらどうするべき?

本人の意思を尊重しつつ、「競争の中でも楽しむ」視点を持たせましょう。

非競争的な教育を実践している成功事例は?

フィンランドの教育や、個別指導型の学習法が成功事例として知られています。

療育ってどんなことをするのですか?

療育では、子どもの発達を促すために、個別またはグループでの活動を通じて、以下のようなスキルを伸ばしていきます。

- コミュニケーションスキル(会話の順番を待つ、相手の気持ちを考える)

- 感覚統合(触覚・聴覚・視覚などの過敏さを調整する遊び)

- 運動機能の向上(体の使い方を学び、姿勢を安定させる)

- 日常生活の自立(着替え、片付けなどの習慣化)

具体的なプログラム内容は施設によって異なるため、事前に確認するのがおすすめです。

まとめ競争に頼らない子育てで、未来の可能性を広げよう

🌈 子どもの未来を切り拓くカギは、競争に勝つことではなく、その子らしさを伸ばすことにあります。

💡他人と比べて焦るのではなく、

✅ 小さな成功体験

✅ 自分のペースでの成長

✅ 努力を楽しむ気持ち

を大切にすることで、子どもはのびのびと育っていきます。

💡競争に頼らない教育は、

🔹 学力だけでなく

🔹 心の安定や協調性

🔹 自己肯定感の向上

といった、人生を豊かにする力を育てます。

親ができるサポートは「引っ張る」ことではなく、温かく見守ること。

安心できる環境こそが、子どもが自分らしく挑戦できる土台になります。

🍀 今日からできる3つのこと

✅ 「できたこと」を1つ書き出す習慣

(小さな達成感を大切に)

✅ 比べないマイルールをつくる

(昨日の我が子と比べてOK!)

✅ 子どもがホッとできる時間を作る

(安心感が挑戦する意欲に)

親も子も、「比べない」「焦らない」「信じて見守る」。

その心がけが、親子でのびのびと成長する毎日につながります😊

🌟親として、今日からできることリスト

🔸 朝の声かけを「ゆっくりでいいよ」に変える

🔸 週1回は子どもの好きな遊びに付き合う

🔸 「〇〇ができたね!」と具体的に褒める

日々の小さな工夫を取り入れながら、あなたも今日から、「比べない子育て」を始めてみませんか?

小さな一歩が、大きな安心と笑顔につながります🌸

🔜次回予告

次回は「室内ジャングルジムの魅力とおすすめポイント!」をお届けします。

お楽しみに!