はじめに

公園で子どもを見守るとき、「どこまで関わるべき?」「放っておいていいの?」と迷ったことはありませんか?

公園に行くと、いろんな親子の姿があります。

ベンチでおしゃべりに夢中なママ、そばでずっと声をかけ続けるママ、遠くから静かに見守るママ…。

どのスタンスにも、理由があります。

でも正直なところ、「あれ?それでいいの?」とモヤっとする瞬間もありますよね。

私も、我が子と公園に通うなかで、何度もそんな気持ちになりました。

目次

- はじめに|公園で見かけるいろんな親子の姿

- 公園でよく見る3つの「見守りタイプ」

└ おしゃべり派(子どもの自立を信じるタイプ)

└ 干渉派(安全を守りたいタイプ)

└ 寄り添い型(適度な距離で見守るタイプ) - 🧩 ママと子どもの距離感チェックリスト

- モヤっとした瞬間もあるけれど…価値観の違いを受け入れる

- 「ちょうどいい距離感」を見つける3つのヒント

- 💬価値観の違うママとの会話ポイント

- よくある質問(FAQ)

- まとめ|完璧な見守り方はなくていい

👀 公園でよく見る3つの「見守りタイプ」

① おしゃべり派(子どもの自立を信じるタイプ)

ベンチでママ友と話しながら、子どもたちを自由に遊ばせている姿。

一見「放任」のように見えても、実は「自分の力で遊んで大丈夫」という信頼の表れかもしれません。

ただ、トラブルが起きたときや他の子との関わり方を見ていると、

「もう少し関わってもいいのでは?」と思う瞬間も。

実際、子ども同士のやりとりがうまくいかず、泣き出してしまっても誰も気づかない…

そんな場面を見かけて、少し切なくなることもあります。

② 干渉派(安全を守りたい・失敗させたくないタイプ)

滑り台の順番を守らせたり、ケンカが起きそうになるとすぐ間に入ったり。

「ちゃんと見てあげたい」「危ないことは避けたい」という気持ちが強いママ。

私もどちらかというとこのタイプです。

子どもが特性を持っている分、トラブルを防ぎたくてつい先回りしてしまうこともあります。

でも一方で、「ママがいないと何もできない」と思わせてしまうリスクもあると感じています。

安全と自立のバランスは、本当に難しいですね。

③ 寄り添い型(適度な距離で見守るタイプ)

少し離れて座り、必要なときだけ声をかけるママもいます。

子どもが転んでも、すぐには駆け寄らず「自分で立てるかな?」と様子を見守る。

その姿を見て、「ああ、ああいう見守りもいいな」と感じることも。

ただ、誰にでもできるわけではありません。

子どもの特性や発達段階によって、ちょうどいい距離はそれぞれ違います。

他の子と同じように任せられない場面があるのも、ごく自然なこと。

親として、わが子に合ったペースで関わることがいちばん大切なのだと思います。

🧩 ママと子どもの距離感チェックリスト

🔵【A】干渉ぎみタイプかも?(当てはまるものに✓)

- □ 「危ないから!」が口グセになっている

- □ 子どもが友達と話していると、すぐ間に入ってしまう

- □ ケンカやトラブルになりそうだと、先回りして止める

- □ 子どもの行動を常に目で追っていないと不安

- □ 「〇〇したら?」と指示が多くなりがち

- □ 遊び方や順番など、細かく注意してしまう

🟣傾向と対策:

「見守る勇気」がテーマ。

安全を確保したうえで、子どもが自分で考える「時間」を持たせてみましょう。

「失敗してもいい経験」を見届けることも、成長の一歩です。

🟢【B】ちょうどいい距離感タイプかも?(当てはまるものに✓)

- □ 子どもが困っていそうなときだけ声をかける

- □ 危険なとき以外は見守る姿勢を意識している

- □ トラブル時も、まずは子ども同士で解決するのを待つ

- □ 家に帰ってから、出来事をゆっくり振り返る時間を作っている

- □ 「どうしたかったの?」と気持ちを聞き出すようにしている

🟣傾向と対策:

バランスが取れた理想的なスタイル。

ただし、子どもの性格や発達特性によって「もう少し支援が必要」な場合もあるので、柔軟に対応できると◎。

🟠【C】少し無関心タイプかも?(当てはまるものに✓)

- □ 子どもが泣いていても「自分で何とかするだろう」と思ってしまう

- □ 他のママとのおしゃべりに夢中になりがち

- □ 危険そうでも、子どもを信じてあえて見ないことが多い

- □ ケンカの後、何があったかあまり聞かない

- □ 子どもの表情の変化に気づきにくい

🟣傾向と対策:

「信じて任せる」姿勢は大切ですが、小さなサインを見逃すリスクも。

ケンカの後や疲れた様子のときなど、短い時間でも「心のフォロー」をしてあげると安心感が深まります。

💬チェックの結果から見えること

- Aが多い → 子どもの「自分で考える力」を伸ばす余地あり

- Bが多い → 今のバランスを意識的に維持しよう

- Cが多い → 子どもの「気持ちのサポート」をもう少し意識してみよう

🧡まとめ|完璧を目指さず、ゆるく見守る距離を

子どもとの距離感は、日や場所によって変わるのが自然。

「今日は見守れたな」「ちょっと口出ししすぎたかも」と振り返るだけでも、十分立派な“成長の時間”です。

親子それぞれのペースで、「ちょうどいい距離」を見つけていきましょう。

💭 モヤっとした瞬間もあるけれど…

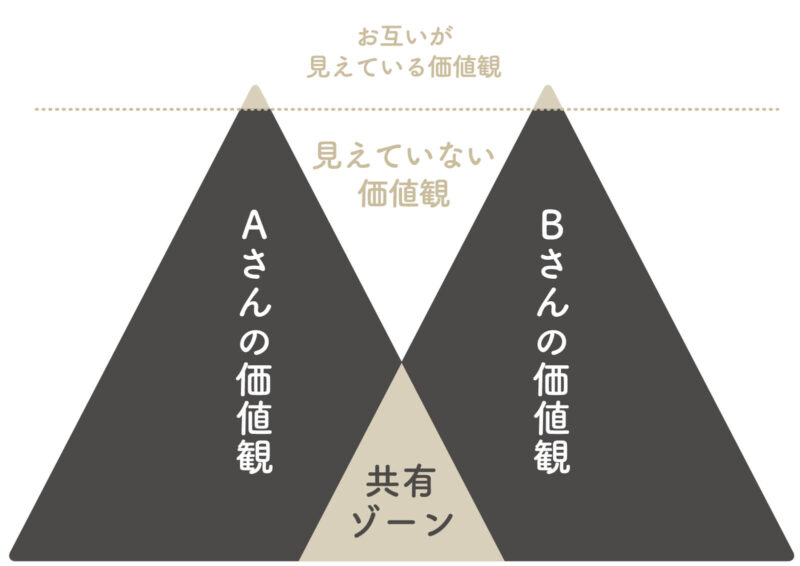

公園では、いろんな価値観が交錯します。

例えば、子ども同士のケンカで噛みついてしまったとき。

「うちは叱らない方針だから」と何も言わないママを見て、少しモヤっとしたことがありました。

もちろん、「叱らない=放任」ではありません。

そのママにも、その家庭なりの考え方があるはずです。

でも、自分の子が噛まれた立場になると、「一言あってもいいのにな」と思ってしまう。

逆に、私が子どもを厳しく注意したときに、「そんなに言わなくても…」という目で見られたこともあります。

公園は、子どもだけでなく、ママたちにとっても「学びの場」なんだなと感じました。

🌱 「ちょうどいい距離感」を見つける3つのヒント

1. 「いま助けが必要か」を見極める

泣いている=助ける、ではなく、

「自分で解決できるか」「心が折れていないか」を観察してから動く。

ほんの数秒の「待つ時間」が、子どもの成長につながることもあります。

2. 離れていても「見てるよ」を伝える

少し離れた場所からでも、目が合ったときにニコッとする。

「ママはちゃんと見てるからね」という安心感があれば、子どもは挑戦できます。

見守りは「距離」ではなく「心のつながり」が大事です。

3. 公園では「いろんな親がいる」と割り切る

おしゃべりに夢中なママ、静かに見ているママ、どちらも「その人なりの子育て」です。

モヤっとする場面があっても、

「あの人にはあの人の考えがある」と一歩引いて考えると、気持ちが少し楽になります。

人間関係のストレスを減らすには、クッション言葉と伝え方のコツがとても大事です。

以下に、実際の場面を想定しながら「やわらかく伝えるコツ+クッション言葉例」をまとめました。

💬価値観の違うママとの会話ポイント

「価値観の違うママとの会話」は、公園・園・学校などどこでも起こるリアルな悩み。

人間関係のストレスを減らすには、クッション言葉と伝え方のコツがとても大事です。

以下に、実際の場面を想定しながら「やわらかく伝えるコツ+クッション言葉例」をまとめました。

① まず「否定せず受け止める」スタンスで

相手の意見にすぐ反論せず、一度「そうなんだ」と受け止めるだけで、会話のトーンが和らぎます。

そのうえで、自分の考えを伝えると角が立ちにくくなります。

🪄クッション言葉例:

- 「そういう考え方もありますよね」

- 「たしかに、そういう見方もありますね」

- 「なるほど〜、そういうふうに感じるんですね」

② 「うちは〇〇なんです」と「主語を自分側」にする

「それは違うと思う」と言うと対立になりますが、

「うちはこうしてるんです」「うちの子にはこういう方法が合っていて」と言うと、

あくまで「自分のケース」として伝えられます。

🪄クッション言葉例:

- 「うちはちょっと違うタイプみたいで…」

- 「それもいいですよね!うちは今、こんな感じでやってます」

- 「子どもによって合う方法が違いますよね」

③ 相手が強い意見のときは、「共感+話題転換」が安全

「絶対〇〇するべき!」というタイプのママもいますよね。

そんなときは、共感で受け止めてからスッと話題を変えるのが平和的です。

🪄クッション言葉例:

- 「そうですよね、しっかりしててすごいなぁ✨」

→「うちはまだその段階までいけてなくて…最近〇〇にハマってます(笑)」 - 「それ大事ですよね!うちはまだ手探り中で…」

④ 話が合わないときは、「時間を区切ってサッと離れる」

無理に話を続けようとせず、笑顔で自然に切り上げるのも大事なスキル。

🪄クッション言葉例:

- 「そろそろ子どもが動き出しそうなので、また話しましょう〜!」

- 「お話できてよかったです😊」

- 「うちの子、そろそろ呼んでるみたいで(笑)」

⑤ 心にモヤっとしたら、後で整理する

「なんであんな言い方されたんだろう?」

「ちょっと比較された気がする…」

そんなときは、すぐに反応せず、一晩おいて「自分の気持ち」を整理するのがおすすめです。

感情的に反応しないことで、ママ自身の心も守れます。

🪄クッション言葉例:

- 「この人の価値観はこの人のもの」

- 「私の子どもに合うかどうかが大事」

- 「今日はうまく流せた、自分えらい!」

🌸まとめ|「違い」を責めず、「距離」で調整する

ママ同士の関係は、「わかりあう」よりも「ほどよい距離を保つ」ことがポイント。

無理に共感しようとせず、「この人はこういう考え方なんだな」と受け流せると、心がぐっとラクになります。

💬よくある質問(FAQ)

公園でおしゃべりばかりしているママを見てモヤっとします。

注意したほうがいいですか?注意は不要です。価値観の違いです。

自分の子の安全を最優先に。公園でトラブルが起きたとき、他の子を叱ってもいい?

原則NG。

まずは自分の子の気持ちを確認し、保護者に穏やかに伝えましょう。子どもが他の子を噛んでしまいました。どう対応?

すぐ謝罪+短く「やってはいけない」と伝え、あとで一緒に考えましょう。

「叱らない育児」のママを見ると不安。

「叱らない=放任」ではありません。

違いを尊重しつつ、自分の方針を大切に。干渉しすぎてしまう…。どうすれば?

行動前に「今、助けが必要?」と一呼吸。

待つ時間が成長を促します。公園で他のママとうまく関われません。浮いてしまいそうです。

無理に入る必要なし。

あいさつだけでも十分です。他のママがスマホばかり見ていて不安になります。どうしたらいい?

他人を変えるのは難しい。

自分の子の安全に集中を。子どもが他の子に叩かれても泣き寝入りしてしまいます。

どう関わればいい?すぐに介入するより、「どう感じた?」「次はどうしたい?」と声をかけて考える力を育てましょう。

必要なら相手のママに穏やかに伝えることも大切です。公園でママ同士のトラブルを避けるコツはありますか?

「うちはこうしてる」と「押しつけない」ことが大切です。

共感や情報交換はしても、育て方を比較しないのが平和の秘訣です。結局、公園での「正しい距離感」ってどんなもの?

子どもの性格や発達段階によって違います。

大切なのは「ママが見てくれている」と子どもが感じられること。

距離よりも「信頼」がキーワードです。

🌸 まとめ|完璧な見守り方はなくていい

公園での関わり方に正解はありません。

大切なのは、「安全」と「信頼」のバランスをとりながら、

その子に合った距離を見つけていくこと。

あのママが少し離れて見ているのも、

あのママがすぐ駆け寄るのも、

みんな「子どもを大切に思う」気持ちの表れです。

私自身、モヤモヤする瞬間は今でもあります。

モヤモヤしても、それは「子どもを想う証拠」。

でもそのたびに、「うちはうち」と心の中でつぶやきながら、

子どもの成長を信じて見守る時間を大切にしたいと思っています🌷

📢次回予告

「幼児の不安症とは?登園前に泣く子への安心サポート」

どうぞお楽しみに。

関連記事

【2歳〜4歳向け】七田式えほんの効果|育児ママの実体験レビュー付き

💛感情の切り替えが苦手な子どもに|自己コントロール力8選【療育にも◎】

【保存版】子どもの怒り・パニック対処法|23の感情コントロール遊び

子どもがルールを守らない!家庭でできるしつけと習慣づけの成功例5つ

育児ストレスの原因は「完璧を目指すこと」?比較しない子育てのススメ

【比較しない子育て】才能を伸ばす親の関わり方とは?実体験&4つの工夫

絵本で学ぶ子どもの優しい言葉|ちくちくことば・ふわふわことば