はじめに|寝ない夜に悩むママへ

🌙「夜なかなか寝ない」「夜泣きが止まらない」「寝かしつけに1時間以上かかる」——

発達障害のあるお子さんの睡眠トラブルに、悩んでいませんか?

「睡眠は大切」とよく言われますが、実際には思うようにいかず、イライラしたり、疲れ切ってしまうこともありますよね😢

特に発達障害のある子どもは、睡眠不足が原因で…

- 癇癪(かんしゃく)が増える

- 登園しぶりがひどくなる

- 社会的スキルが低下する

など、日常生活に大きな影響を及ぼすこともあります。

💡本記事では、【専門家の意見】や【実際に効果のあった方法】をもとに、発達障害の子どもの睡眠改善に役立つヒントをご紹介します。

目次

- 子どもが寝ない3つの理由とは?|発達障害児の特徴に注目

● 感覚過敏による刺激への反応

● 体内時計のずれ・メラトニンの分泌異常

● ストレス

● 専門家のサポートが必要なケースも - 睡眠が発達を支える理由|夜ぐっすり眠ることの重要性

● 脳の発達と記憶の整理に必要

【睡眠と学力の関係】夜しっかり寝ると勉強もはかどる!

● 感情の安定と行動の落ち着き

● 免疫力の維持と体調管理 - 【睡眠不足が発達に与える影響】誤解されやすい症状

- 今日からできる!発達障害児の寝かしつけ5つの工夫

- 一貫したルーチンを作る

- 快適な寝室環境を整える

- 就寝前のスクリーンタイムを制限する

- 身体活動を増やす

- 食事に気をつける

- 発達障害児の「寝かしつけ」に役立つおすすめグッズ&習慣

- よくある質問

- まとめ:今日からできる家庭での工夫

1. 子どもが寝ない3つの理由とは?|発達障害児の特徴に注目

よくある悩み「寝かしつけに時間がかかる」「夜泣きが止まらない」

発達障害のある子どもを育てていると、「なかなか寝ない」「夜泣きが続く」「寝かしつけに1時間以上かかる」といった睡眠に関する悩みが尽きませんよね。

私も「夜眠れない」息子に何度も起こされ、寝不足でイライラしてしまった経験があります😢

そして寝不足は子どもだけでなく、ママや家族全体の心身に大きな負担を与えてしまいます。

発達障害のある子の「寝ない」「夜泣き」「寝かしつけがうまくいかない」主な原因には、以下のようなものがあります。

🌟 感覚過敏による刺激への反応

自閉スペクトラム症(ASD)の子どもには、音や光、肌ざわりに対する感覚過敏があることがよくあります。

部屋のわずかな明かりや物音が気になって眠れない…ということも。

🔸対策:遮光カーテンや静かな環境、肌触りの良いパジャマなどで刺激を減らす工夫が大切です。

🌟 体内時計のずれ・メラトニンの分泌異常

ADHD傾向のある子どもでは、メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌タイミングが遅れていることがあり、夜に眠くならず、寝付きにくくなることがあります。

🔸対策:毎朝同じ時間に起きて太陽の光を浴びることや、夕方以降の強い光やテレビ・スマホを控えることもおすすめです📱🌅

🌟ストレス発達障害児が夜眠れない理由の一つ

🌙 ストレスが「夜泣き」や「寝かしつけの困難」に影響することも

発達障害のある子どもは、日常生活の中で強いストレスを感じやすい傾向があります。

特に保育園や幼稚園などの集団生活では、周囲との関わりや環境の変化から疲れをためこみやすく、それが夜の「寝かしつけ」や「夜泣き」に影響していることもあります。

🕹️ 例えば、帰宅後にテレビやゲームに夢中になってしまうのは、日中のストレスからくる「反動」であることも。

無理にやめさせると逆効果になることがあり、結果として夜眠れない原因になります。

💡【対処法のヒント】

まずは家庭での生活リズムを整え、安心できる環境を作ることが大切です。

・落ち着ける音楽を流す

・照明を暗めにする

・就寝前の絵本タイム📖を取り入れる など、ストレスを減らす工夫が「寝かしつけ」の助けになります。

発達障害のある子どもにとって「ぐっすり眠る」ことは、発達を支える土台。

原因を知り、少しずつ環境を整えることで、寝かしつけや夜泣きの悩みが軽くなる可能性があります。

🌟 専門家のサポートが必要なケースも

「寝かしつけが毎晩うまくいかない」「夜泣きがひどくて家族全員が睡眠不足」など、深刻な睡眠障害が続く場合は、早めに医師や発達支援の専門家に相談することも検討しましょう。

2. 睡眠が発達を支える理由|夜ぐっすり眠ることの重要性

「子どもが寝てくれるとホッとする」そんな瞬間、ありますよね。

でも実は、睡眠は単なる休息ではなく、子どもの発達や行動に深く関わる大切な時間です。

🧠 1. 脳の発達と記憶の整理に必要

睡眠中、子どもの脳はその日に得た情報を整理し、必要な記憶を定着させています。

また、ぐっすり眠ることで脳がしっかり休まり、学びの準備が整います。

特に、発達障害のある子どもにとっては、安定した睡眠が学びのベースになります。

【睡眠と学力の関係】夜しっかり寝ると勉強もはかどる!

📚 夜眠れないと学習にどう影響する?

実は、子どもの学習効果と睡眠には深い関係があります。

全国学力調査の結果では、8時間以上の睡眠をとっている子どもほど、テストの正答率が高い傾向があると報告されています。

🧠 睡眠中には、脳がその日学んだ情報を整理し、記憶の定着を行っています。

だからこそ、しっかりと寝ることが「勉強した内容を忘れない」ためにも大切なのです。

🌟 「夜泣き」や「夜眠れない」ことが続くと、翌日の学習意欲や集中力にも影響が出ます。

発達障害がある子にとっては、特に安定した睡眠が「学力の土台」となるのです。

😌 2. 感情の安定と行動の落ち着き

「夜眠れない日が続くと、翌日ハイテンションで手がつけられない…」

これは私の息子にもよくあることです。

しっかり眠れた翌日は、感情のコントロールがしやすく、朝の支度もスムーズになります。

🛡️ 3. 成長ホルモンと免疫力を高める

子どもは寝ている間に成長ホルモンを分泌し、体をぐんと育てていきます。

また、質の良い睡眠は免疫機能の働きを高め、病気になりにくい身体づくりにもつながります。

幼稚園や保育園に通う時期だからこそ、毎晩の睡眠で体と心をリセットして、元気な毎日を送りたいですね🌟

夜泣きや寝かしつけに悩むママへ

「なんでうちの子は寝ないの?」「夜中に何度も起きてしまってつらい…」

そんな風に悩むママは、決してあなただけではありません。

まずは、できることから一つずつ。

お子さんの眠りが整えば、日中の姿も少しずつ変わってくるはずです🌙

3. 【睡眠不足が発達に与える影響】誤解されやすい症状

😴「夜眠れない」が続くと、思わぬ誤解を生むことも…

発達障害の特徴と、睡眠不足による行動の変化はよく似ていることがあります。

そのため、実際は睡眠の問題が原因なのに「発達障害では?」と心配されるケースも少なくありません。

📍睡眠不足で見られる症状例

・日中の異常なハイテンション💥

・集中力の低下

・感情のコントロールが難しい

🧪【研究結果から見る睡眠の重要性】

🔬 全国学力調査より

8時間以上の睡眠をとっている子どもは、テストの成績が高い傾向。

🧠 MRI研究より

日本の5〜18歳の290人を対象とした研究では、十分な睡眠をとる子どもは記憶を司る海馬が発達していることが確認されています。

🩺 医師の見解

発達障害に似た行動を見せていた子どもが、生活習慣の改善で落ち着いた例も。

そのため、「夜泣き」や「寝かしつけの困難」が見られる場合、まずは睡眠の質を見直すことが重要です。

不安な時は、医師や療育の専門家にもぜひ相談を💡

📖もっと知りたい方へ|参考リンク集

発達障害と睡眠障害のデータ

- 寝不足の子どもを襲う「発達障害もどき」の実態

→ 東洋経済 - 子どもの睡眠問題と発達障害の関係―“誤診”の原因になることも

→ Medicai note - 発達障害のある人の約3割が睡眠障害を抱える

→ 講談社コクリコ|講談社 - 発達障害患者の76.7%に脳波異常、33.3%に睡眠障害

→ J-STAGE

4.【寝かしつけのコツ】発達障害児に効いた!5つの工夫と実際に効果があった我が家の体験談

「どうしても寝ない…」「夜泣きが続く…」

発達障害のある子どもの寝かしつけに、頭を抱えている親御さんも多いのではないでしょうか。

わが家も、寝かしつけに1時間以上かかる日が続き、私自身が寝落ちすることもしばしば…。

それでも、ちょっとした工夫で「夜眠れない」問題がぐっと楽になったのです✨

ここでは、我が家で実際に効果を感じた【寝かしつけの工夫】と、【リアルな体験談】をご紹介します。

🛏️まずは実践してほしい!発達障害児の寝かしつけ5つの工夫

✅1. 一貫した就寝ルーティンを作る

「毎日同じ流れで寝る」ことが、子どもに安心感を与えます。

・就寝前に絵本を読む📖

・リラックスできる音楽を流す🎵

・部屋の明かりを徐々に暗くする💡

これだけで、スムーズに「夜眠れる」ようになる子もいます。

✅2. 寝室環境を快適に整える

「寝ない」「夜泣き」が続く子どもには、環境の見直しが効果的。

・静かで暗く、涼しい部屋をキープ

・遮光カーテンで光や音をブロック

・お気に入りのぬいぐるみや毛布を用意🧸

子どもが「安心して眠れる」環境を整えてあげましょう。

✅3. スクリーンタイムは寝る1時間前まで📱❌

ブルーライトは、メラトニン(眠りのホルモン)の分泌を妨げます。

・寝る前のスマホ・タブレットは避ける

・家族との会話や読書タイムに切り替える📚

「夜眠れない」「興奮して寝ない」といった悩みに有効です。

✅4. 日中の身体活動をしっかりと💪

適度な運動は、夜の眠りに直結します。

・外遊びやお散歩でエネルギーを発散

・雨の日は家の中でストレッチやダンスも◎

体が心地よく疲れることで、寝かしつけがぐっと楽になります。

✅5. 食事タイミングと内容に注意🍽️

・カフェイン(チョコやコーラも要注意)はNG🚫

・寝る2〜3時間前には食事を終える

胃が休まることで、深い眠りにつながります。

😴実際に我が家で効果があったこと|体験談

わが家の息子(発達障害あり)も、睡眠に関してさまざまな課題を抱えてきました。

例えば、昼寝を避けるためにたくさん遊ばせても、夕食中に寝てしまい、夜中に覚醒してしまうことも…。

また、「寝たら何もできなくなるからつまらない」と言い、布団に入るのを嫌がる時期もありました。

夜中に何度も起きた翌日は、幼稚園でも疲れた様子で、午後になるとハイテンション&感情のコントロールが難しくなることも。

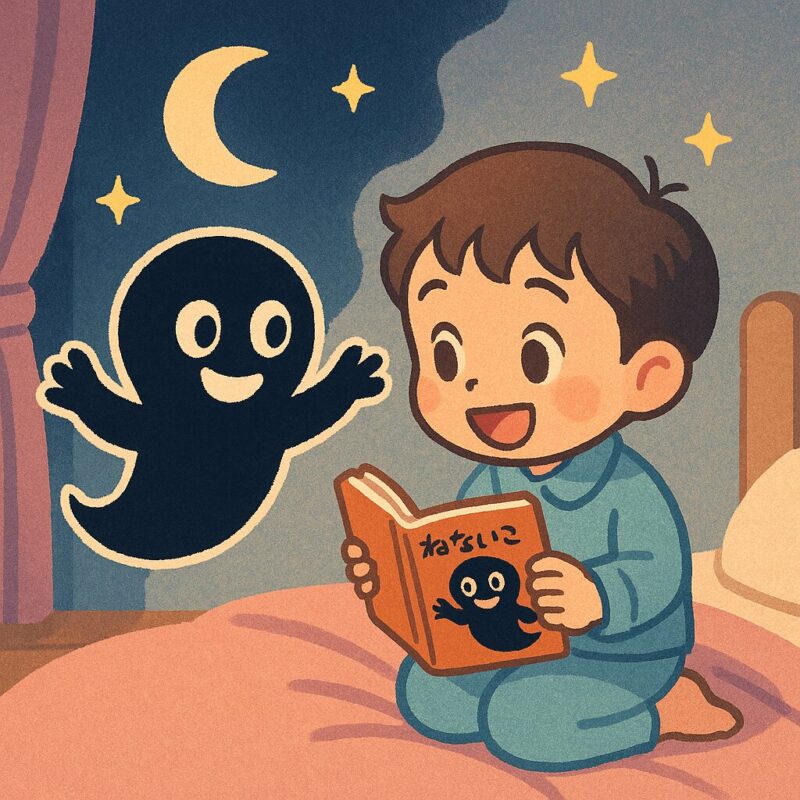

🌟そんな息子に変化をもたらしたのは、絵本『ねないこだれだ(せなけいこさん作)』でした。

「おばけが来るから早く寝る」と言って、自分から布団に入るようになったのです。

このように、ルーティンの工夫と本人が納得できるきっかけがそろうことで、少しずつ睡眠が安定していきました。

🩺それでも寝ない…そんなときは専門機関の力を借りて

「寝かしつけに毎日1時間以上かかる」「夜泣きが激しい」「夜眠れない日が続く」

そんなときは、児童精神科医や発達障害専門医、療育機関の支援も視野に入れてみてください。

・行動療法(寝かしつけプログラム)

・メラトニンサプリや睡眠薬の使用(医師の判断)

一人で抱え込まず、専門家と一緒に取り組むことで、親も子どももぐっと楽になります。

👉まとめ|まずはできることを1つだけ

5つの工夫の中から、「これならできそう!」と思うものを1つだけで大丈夫。

小さな一歩が、夜の笑顔と親子の心のゆとりにつながります😊

5. 発達障害児の「寝かしつけ」に役立つおすすめグッズ&習慣🎁

発達障害のある子どもは、「寝ない」「夜泣き」「夜眠れない」などの睡眠の悩みを抱えやすい傾向にあります。

そこで役立つのが、寝かしつけをサポートするグッズと安心感を与える習慣です🌙

✅1. 重み付きブランケット🛌

適度な重さが体を包み込み、「安心感」を与えてくれます。

感覚過敏がある子にも、心地よさを感じやすいアイテムです。

✅2. ホワイトノイズマシン🎧

雨音や波の音など、一定のリズム音を流すことで

周囲の物音や兄弟の声をかき消し、入眠をサポート🌊

✅3. 就寝前のルーティン🕰️

「歯みがき → パジャマ → 絵本 → 消灯」のように、毎晩同じ流れを作ることで、子どもは「今から寝る時間なんだ」と認識しやすくなります。

✅4. 視覚的スケジュール📋

絵カードやスケジュール表で、「今から何をするか」がわかると安心。

就寝までの流れを見せることで、不安や混乱を軽減します。

✅5. ナイトライト🕯️

真っ暗が苦手な子には、やわらかい光のナイトライトが効果的。

寝ることに対する「怖さ」が和らぎ、夜泣きが減ることもあります。

📝ポイント:無理せず、子どもに合ったものを選ぼう

これらのグッズや習慣は、すべての子どもに万能というわけではありません。

お子さんの特性や好みに合わせて、少しずつ取り入れてみてくださいね。

👉「寝ない」「夜泣き」「夜眠れない」…そんな悩みは、決してあなた一人のものではありません。

小さな工夫やグッズで、親子の夜時間がもっと穏やかになることを願っています✨

6. よくある質問

発達障害の子どもがよく眠れない理由は?

睡眠を調整する脳の機能が弱いことや、感覚過敏などが原因で入眠や睡眠維持が難しい場合があります。

睡眠不足が子どもにどのような影響を与えますか?

集中力の低下、感情のコントロールの難しさ、行動問題が増加するなどの影響が出ることがあります。

睡眠不足と発達障害の関係性は?

睡眠不足は発達障害に似た症状を引き起こす可能性がありますが、根本的な発達障害の原因とは異なります。

どのくらいの睡眠が子どもに必要ですか?

年齢によりますが、未就学児の場合は10〜13時間の睡眠が推奨されます。

睡眠問題が深刻な場合はどうすればいいですか?

小児科医や睡眠専門家に相談し、個々に適した解決策を検討することが重要です。

発達障害児の睡眠改善に効果的な工夫は?

就寝前のルーチン作り、寝室環境の改善、身体活動の増加が効果的です。

睡眠不足が癇癪に影響を与えることはありますか?

はい、睡眠不足は感情のコントロールを難しくし、癇癪が増える原因となることがあります。

夜中に何度も起きる場合の対処法は?

日中の活動量を増やし、就寝前にリラックスできる時間を設けることが有効です。

スクリーンタイムが睡眠に与える影響は?

スクリーンのブルーライトはメラトニンの分泌を抑制するため、睡眠に悪影響を与えます。

家庭で睡眠を改善する最初の一歩は?

一貫した就寝・起床時間を設定し、子どもが安心して眠れるルーチンを作ることから始めましょう。

発達障害の子どもが夜寝ないとき、どうすればいい?

まずは一貫したルーティンを作り、就寝前の環境を整えることが基本です。

それでも難しい場合は医師への相談をおすすめします。睡眠薬を使っても大丈夫ですか?

医師の判断が最も重要です。

安易に使用するのではなく、行動療法などと組み合わせる形で検討されることが多いです。発達障害の子どもが夜中に何度も起きてしまいます。どうすればいい?

まずは「体内時計のずれ」や「センサー過敏」を疑いましょう。

環境調整や、毎日同じ時間に寝るルーチンを習慣化することが有効です。寝かしつけに1時間以上かかります…

子どもが寝る前に「楽しかった」「安心した」と感じられるように、親子で穏やかな時間を持つことが大切です。

絵本やマッサージも◎。発達障害の子どもが夜寝ないとき、病院に相談すべき?

日常生活に支障が出ている場合は、小児科や児童精神科、発達外来への相談をおすすめします。睡眠障害がある可能性もあります。

昼寝はさせたほうがいい?

昼寝の時間とタイミングによります。15時以降の昼寝は夜の入眠に影響するため注意が必要です。

寝る前にやってはいけないことは?

スマホ・テレビの光、興奮する遊び、カフェイン飲料は避けましょう。静かな環境とルーティン作りが大切です。

子どもにおすすめの寝かしつけ絵本は?

『ねないこだれだ』や『おやすみ、ロジャー』、『おつきさまこんばんは』など、繰り返しが心地よい絵本が効果的です。

イヤイヤで布団に入らない時、どうしたらいい?

「あと3回読んだらおしまい」「おばけが来ちゃうかも」など、ルール+ごっこ遊び的要素を使うとスムーズに入眠しやすいです。

発達障害の子はどうして夜中に何度も起きるの?

感覚過敏や不安、自律神経の乱れが原因のこともあります。昼間の過刺激も影響するため、生活全体を見直すことが大切です。

寝かしつけにかかる時間が長くてつらい…

30分以上かかる場合は、生活リズムや寝室環境、声かけのパターンを見直してみましょう。タイマーや「あと〇分」の声かけも効果的です。

寝る前に子どもが不安を訴える時の対応は?

「ママがいるよ」「このぬいぐるみが守ってくれるよ」など、視覚的・感覚的な安心アイテムを取り入れるのがおすすめです。

まとめ:良質な睡眠を得るために

🌱息子との日々を通じて、発達障害のある子どもにとって「質の高い睡眠」がいかに重要かを、身をもって実感しています。

✔️ しっかり眠れた日は、表情や行動が落ち着き、園での過ごし方もスムーズ。

❌ 一方、寝不足の日は、過剰なハイテンションや不安定な感情が目立ち、集団生活にも支障が出がちです。

🔍研究でも、良質な睡眠が学習成果の向上や、発達障害に似た行動の軽減に効果があることが明らかになっています。

睡眠は、記憶の定着や脳の成長を支える、かけがえのない時間なのです🧠✨

わが家でも、毎日試行錯誤しながら「安心して眠れる環境づくり」に取り組んでいます。

すぐにうまくいくことばかりではありませんが、コツコツ続けることが大切。

🌙これからも睡眠の重要性を意識しながら、息子と一緒に成長していきたいと思います。

🔗信頼できる外部リンク:

▶️ 日本睡眠学会(睡眠に関する正確な情報はこちら)

🔜次回予告

次回の記事は…

「指先トレーニング9選|3歳から始める家庭での遊びで脳を育てる」

ぜひチェックしてください🖐️✨