はじめに|なぜ「立って靴を履く」が大切?

入学準備の中でも、意外と見落とされがちなのが「靴の着脱」です。

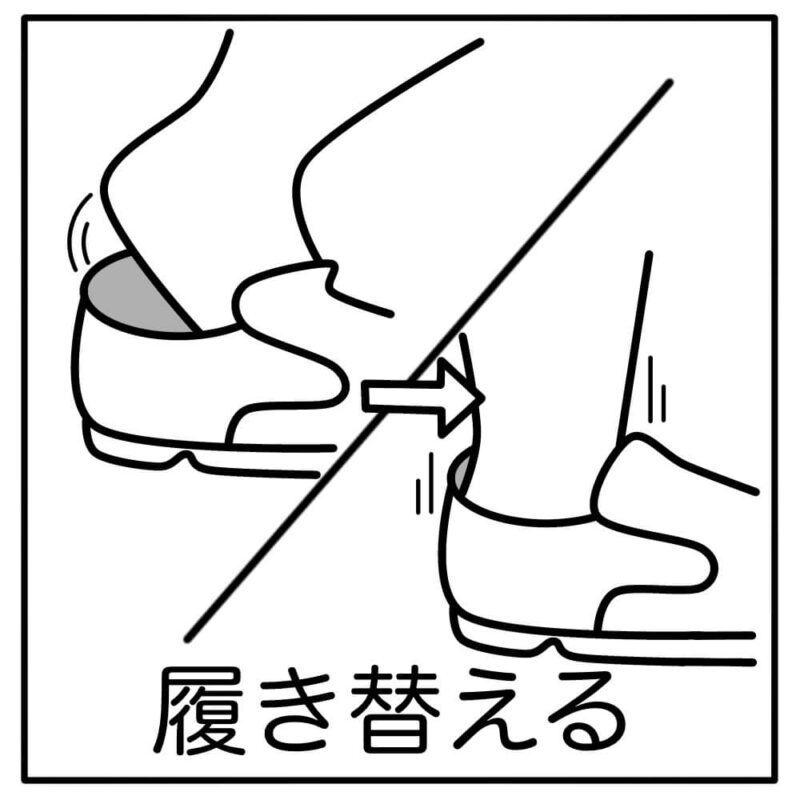

園では座って靴を履くことが一般的ですが、小学校では立ったまま履く場面が急増します。

うちの園でも、年長からは立って履くことを推奨しており、

バランスをとりながら自分で靴を履ける力は、就学に向けた大切な生活スキルとされています。

小学校に入ると、外遊びや体育、下校準備などで「立ったまま靴を履く」場面が増えます。

座って履く時間や場所がないこともあり、バランスをとりながら自分で靴を履けることは、

就学に向けた大切な生活スキルです。

また、立って靴を履くことは、

- 体幹の安定

- バランス感覚

- 手先と足の協調動作

などの発達にもつながります。

目次

はじめに|なぜ「立って靴を履く」が大切?

- 立って靴を履くのに必要な力とは?

- 練習を始める前にチェックしたい準備

- ステップ別!立って靴を履く練習方法

- よくあるつまずきポイントとサポート法

- 家庭での声かけ・工夫のコツ

- 片足立ちが苦手な子におすすめの遊び

- 靴選びのポイント

- よくある質問と答え(Q&A)

- まとめ|楽しく体幹を育てて「できた!」を増やそう

🧠 1. 立って靴を履くのに必要な力とは?

立って靴を履くには、いくつかのスキルが関わります。

- 🦵 体幹の安定:片足立ちをキープできる力

- ✋ 手足の協調:手で靴を持ちながら足を動かす力

- 👀 空間認知:靴の向きを理解して合わせる力

- 🧠 動作の順序理解:「靴を開く→足を入れる→かかとを合わせる→マジックを閉める」などの順序を覚える力

発達性協調運動症(DCD)やASD傾向のあるお子さんは、これらの複合動作に苦手さを感じることがあります。

👟 2. 練習を始める前にチェックしたい準備

まずは成功体験を増やすことが大切です。

以下を準備しましょう。

- ✅ 安定した靴(マジックテープで履きやすい)

- ✅ すべりにくい床(フローリングよりマットの上が安心)

- ✅ 姿勢を支える場所(壁や手すりの近く)

- ✅ しっかりした体幹・バランス練習(片足立ち、ケンケン、平均台など)

🪜 3. ステップ別!立って靴を履く練習方法

🔹ステップ1:座って正しい順序を覚える

まずは座った姿勢で「靴の前後・左右」を確認する練習から。

💡ポイント:「マーク」や「シール」で左右を区別すると◎

🔹ステップ2:壁に手をついて、片足で履く練習

壁や棚に手をついて安定させながら、片足立ちで靴を履いてみましょう。

このとき、片足立ちの時間を少しずつ伸ばすのがコツ。

🔹ステップ3:支えなしでトライ!

床が安定している場所で、両手を使って履く練習をします。

💬声かけ例:「バランスとって〜」「かかとトントン!」

🔹ステップ4:朝の準備や外出前に実践

実際の生活場面で「立って履く」練習を組み込みましょう。

毎日少しずつ取り入れることで、習慣化が進みます。

💡 4. よくあるつまずきポイントとサポート法

| つまずきポイント | サポート法 |

|---|---|

| 片足立ちでふらつく | 壁や手すりを使って支える/片足立ちゲームで練習 |

| 靴の向きがわからない | 左右マーク・動物シールを貼る |

| 順序がわからない | 絵カードや写真で手順を可視化 |

| 焦ってしまう | 時間を区切らず、ゆっくり取り組む |

🏠 5. 家庭での声かけ・工夫のコツ

- 「おっとっと〜バランス〜✨」と遊び感覚で楽しく

- 「上手にトントンできたね!」とできた部分を具体的に褒める

- 朝の時間に余裕を持たせ、成功体験を優先

6.🧍♂️片足立ちが苦手な子におすすめ!

遊びながらバランス力を育てる方法

立って靴を履くには、片足立ちでバランスを保つ力が欠かせません。

この力は、体幹・足首・股関節などの筋肉の発達と深く関係しています。

特に、発達性協調運動症(DCD)やASD傾向のあるお子さんは、

- 体幹がぐらつく

- 片足で立つと不安定

- すぐに転びそうになる

などの様子が見られることも。

でも大丈夫✨

「遊びながら」「楽しく」練習することで、自然とバランス感覚が育ちます!

🦶① ケンケンパ

昔ながらの「ケンケンパ」は最強のバランス遊び!

- 片足立ち+ジャンプでバランス感覚UP

- 室内ではマットやカラーテープを使うと◎

💡ステップアップ:ケンケンの回数を増やしてチャレンジ!

🐸② カエルジャンプ・ウサギジャンプ

しゃがんでジャンプする動きは、足の筋力や体幹を鍛えます。

「カエルみたいにピョン!」「ウサギになって3回ジャンプ!」など、動物なりきり遊びでモチベーションUP。

🎈③ 風船バランスキャッチ

風船を片手でポーンと投げて、キャッチする瞬間に片足立ちポーズ!

遊びながらバランスと集中力を育てられます。

💡床が滑らないように注意!

🧘④ 片足バランスチャレンジ

「どっちの足で長く立てるかな?」と競争形式にすると楽しい✨

タイマーを使って「5秒」「10秒」「15秒」と少しずつ時間を延ばします。

🐧⑤ ペンギン歩きゲーム

足の間にタオルやぬいぐるみを挟んで歩く遊び。

自然とバランス感覚と体幹が育ち、歩行姿勢も安定します。

💬「ペンギンさん、落とさないように歩けるかな〜?」と声かけ。

練習を楽しく続ける工夫と声かけ

- 「どっちの足が上手かな?」とゲーム感覚にする

- 「すごい!5秒立てたね!」とできた瞬間を具体的に褒める

- 失敗しても「もう一回チャレンジしてみよう!」とポジティブな声かけ

👉 できた喜びを積み重ねることで、自信と体幹力がぐんぐん育ちます。

7. 立って靴を履きやすくする「靴選びのポイント」👟

バランスが安定しない原因の1つに「靴の合わなさ」もあります。

以下のポイントをチェックして選びましょう。

✅ サイズ

- つま先に5〜10mmの余裕がある

- かかとがしっかりフィットして脱げにくい

✅ ソール(底)

- 柔らかすぎず、安定感のあるもの

- すべり止め加工付きで安全

✅ 留め具

- マジックテープ(ベルクロ)で調整可能なタイプ

- 紐靴はまだ難しい子には不向き

✅ 素材・形

- 軽量で通気性がよい

- 足首を適度に支えるデザインが◎

💡「瞬足」「ムーンスター」「IFME」などのブランドは、発達支援の現場でも人気です。

8. よくある質問と答え(Q&A)

立って靴を履く練習は何歳から始めるのがいいですか?

4〜5歳頃が目安です。

体幹が安定してきて、座っての着脱に慣れた頃に始めましょう。片足立ちが苦手で、すぐ転びます。どうすればいい?

壁に手をついたり、手すりの近くで練習しましょう。

遊びの中で体幹を育てることも効果的です。ASD・DCDの子でもできるようになりますか?

はい。段階的にサポートすれば、多くの子ができるようになります。

「順序理解」と「バランス練習」が鍵です。練習時間の目安は?

1回5分以内でOK。

毎日少しずつ、遊び感覚で続けるのがコツです。靴はどんなものを選ぶといいですか?

かかとがフィットして、マジックテープで調整できる靴がおすすめです。

左右をよく間違えるのですが?

左右の靴にシールやマークを貼りましょう。

動物の顔など、合わせると分かるデザインが◎片足立ちのバランスを鍛える遊びは?

ケンケンパ、風船キャッチ、ペンギン歩きなど、ゲーム感覚で楽しく取り組めます。

朝の準備で時間がないときはどうすれば?

平日の朝はサポート多めにして、休日にじっくり練習するのがおすすめです。

練習が嫌になったら?

無理せず中断OK。

「できた」体験を優先して、できた瞬間を具体的に褒めましょう。どのくらいで自分で履けるようになりますか?

個人差はありますが、1〜3か月の継続で「支えあり」→「自立」に進む子が多いです。

🌸 まとめ|楽しく体幹を育てて「できた!」を増やそう

「立って靴を履く」には、体幹とバランスの力が欠かせません。

遊びながらバランス感覚を育て、合った靴を選ぶことで、

子どもが「自分でできた!」という成功体験を積み重ねられます✨

焦らず、毎日少しずつ取り組んで、就学準備を楽しく進めていきましょう👟🌈

立って靴を履くのは、就学前に身につけたい大切なステップ。

焦らず、「できた!」を少しずつ積み重ねることが、子どもの自信につながります。

「毎日の生活の中で、少しずつ練習」していきましょう👟✨

📢次回予告

「『もったいないばあさん てんごくとじごくのはなし』感想|3歳・5歳兄弟が笑って学んだ「分け合う心」」

お楽しみに✨