はじめに

「教育委員会から就学判定の結果が届く」と聞くと、胸がドキッとする方も多いのではないでしょうか。

私もその一人でした。

封筒を開ける手が少し震えながらも、

「どうか、うちの子に合った環境でありますように」と祈るような気持ちでいました。

就学相談の時期には、何度も悩みながら「特別支援学級を希望していた」私。

だからこそ、判定でその学級が認められたときは、

胸の奥からホッと力が抜けるような安心感がありました。

私にとっては「安心の始まり」でした。

一方で、ネット上では「通常級ではなく特別支援学級になってショックだった」という声もよく見かけます。

その他、私の周りには「支援学級を希望していたのに通級判定だった」と戸惑う保護者が多くいて、

就学判定の受け止め方は本当に人それぞれだと感じます🌱

この記事では、就学判定の流れや結果の見方、支援学級と通級の違い、

そして入学前に家庭でできる準備のポイントを、実体験と専門的視点からわかりやすくお伝えします🌸

目次

はじめに

1. 就学判定とは?保護者が知っておきたい基礎知識

└就学判定の仕組みと流れ

└判定に関わる人と目的

└主な判定先の種類:通常学級/通級指導/特別支援学級

└発達障がい・ASD・ADHDの子の就学判定で大切な視点

2. 教育委員会から判定結果が届いたら|手続きと次のステップ

└判定結果の見方

└入学前の流れと準備

3. 判定が「特別支援学級」だった場合の意味とメリット

└特別支援学級の特徴

└通級指導教室の特徴と家庭でのサポート

4. 入学に向けた家庭での支援と環境づくり

└安心スタートの工夫

└感覚過敏・服選びのポイント

└ルーチンと見える化の支援

5. 特別支援学級での学びを最大化するために

└IEP(個別支援計画)との関わり方

└学校・家庭の連携のコツ

6. よくある悩み・質問Q&A

まとめ|就学判定はゴールではなくスタート

1. 就学判定とは?保護者が知っておきたい基礎知識

就学判定の仕組みと流れ

就学判定とは、「お子さんが安心して学べる環境はどこか」を教育委員会が保護者と一緒に考えるための仕組みです。

多くの自治体では、年長の秋ごろ(10〜12月)に「就学相談」や「教育相談」という形を経て行われ、

発達検査や園での様子などをもとに、

通常学級・通級指導教室・特別支援学級・特別支援学校などの選択肢を検討します。

判定はあくまで「子どもに合った学びの場を提案する」もので、保護者の希望も尊重されます。

就学判定に関わる人と目的

就学判定には、教育委員会の就学指導委員会が関わります。

この委員会には、心理士・特別支援教育コーディネーター・校長先生・養護教諭など、

子どもの発達を多角的に見る専門家が参加します。

判定の目的は「どの環境なら、その子が安心して力を発揮できるか」を見極めること。

決して診断名やラベルをつけるためのものではありません。

検査の結果や観察記録、園や保護者の意見書などをもとに、

通常学級・通級・特別支援学級・特別支援学校といった学びの場を総合的に検討します。

こうした判定を通じて、子どもが自分らしく学べる場所を見つけるサポートが行われているのです🌱

主な判定先の種類:

通常学級/通級指導/特別支援学級/特別支援学校とは

就学判定の結果は、主に次の4つの形で示されます。

- 通常学級:

集団での活動を中心に学び、必要に応じて学校内で配慮を受ける。 - 通級指導教室:

普段は通常学級に在籍し、週数回だけ通級先で専門的支援を受ける。 - 特別支援学級:

少人数制で、個別の支援や生活スキルの育成に重点を置く学級。 - 特別支援学校:

医療的ケアや専門的支援を必要とするお子さん向けの学校。

知的・肢体・聴覚・視覚など、障害種別ごとの専門的教育を受けられる。

どれが「上」や「下」というものではなく、お子さんに合った学び方を選ぶための判断です。

例えば、集団で過ごす時間が負担になりやすいお子さんには、支援学級が安心できる環境になることもあります。

発達障がい・ASD・ADHDの子の就学判定で大切な視点

ASD(自閉スペクトラム症)やADHD、発達性協調運動症など、発達特性を持つお子さんの就学判定では、

「困りごとの強さ」だけでなく、「支援があればできるか」という視点が重要です。

たとえば、

- 指示の理解に時間がかかる

- 集団行動で不安が強い

- 感覚過敏があり、環境の変化に疲れやすい

こうした特徴がある場合、

支援学級での丁寧な対応が安心につながるケースも多いです。

2. 教育委員会から判定結果が届いたら|手続きと次のステップ

判定結果の形式・通知の見方(例:特別支援学級 自閉症・情緒障がい)

判定結果は、自治体から文書または面談で伝えられます。

たとえば、「特別支援学級(自閉症・情緒)」といった表記は、支援の種類と学級のタイプを示しています。

- 自閉症・情緒:

社会性や感情のコントロールに支援が必要な場合 - 知的:

知的発達に遅れがある場合 - その他:

身体・聴覚・言語などの特性に応じた学級

初めて見ると難しく感じますが、あくまで「お子さんに合った支援環境を示す目安」です。

保護者がとるべきアクション:入学前準備の流れ

判定結果を受け取った後は、次のステップで進みます。

- 教育委員会との面談・就学先(学校)の調整

→ 通常は学区内で決まりますが、

支援学級・通級・特別支援学校などの希望を考慮して調整されます。 - 校長先生や担当教員との面談・学校見学

→ 学校の支援体制や雰囲気を知り、

具体的な支援方法を相談できます。 - 個別の教育支援計画(IEP)の準備

→ 入学前に園・家庭・学校で情報共有を行い、

支援の方向性を決めます。 - 入学説明会・体験入学で環境に慣れる

→ 実際の教室や先生に慣れることで、不安が和らぎます。

この時期は、学校や先生とつながりをつくる絶好のチャンスです。

家庭での困りごとや支援の工夫を共有しておくと、入学後の連携がスムーズになります。

3. 特別支援学級のメリット・注意点と通級との違い

特別支援学級の特徴

「特別支援学級」と聞くと、最初はショックを受ける保護者も少なくありません。

私自身も、年中までは「うちの子もいずれは通常級へ進むもの」と思っていて、

「支援級」という選択肢はまったく頭にありませんでした。

ところが、年長になり、療育先で就学に向けた相談をした際に

先生から「支援学級という選択もありますよ」と言われ、

その言葉に胸がざわついたのを今でも覚えています。

でも、小学校の支援学級を実際に見学してみると、

先生が一人ひとりの子どもに寄り添いながら、丁寧に関わっている姿がありました。

その光景を見て、自然と気持ちがほぐれ、

「ここなら安心して通わせられる」と前向きに思えるようになったんです🌷

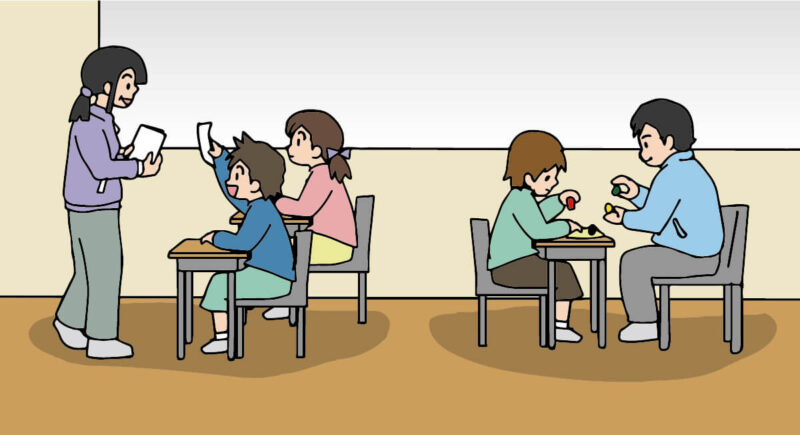

特別支援学級では、少人数制で先生の目が行き届きやすく、

子どもの特性やペースに合わせて学習や生活をサポートしてくれます。

一斉授業が苦手な子でも、自分のリズムで学べる環境が整っているのが大きな魅力です✨

一方で、すべての学校に支援学級があるわけではありません。

そのため、在籍校の有無・通学範囲・送迎の可否など、事前に確認しておくことが大切です。

また、就学判定は一度決まったら終わりではなく、定期的に見直しがあります。

子どもの成長や変化に合わせて、

支援学級から通級、そして通常学級へとステップアップしていくケースも少なくありません。

つまり、「支援学級=固定された環境」ではなく、

「そのときの子どもに合った環境を選び続けていくプロセス」なのです🍀

通級指導教室の特徴と家庭でのサポート

「通級」とは、通常の学級に在籍しながら、

週に数回だけ特別な支援を受ける仕組みです。

言葉の発達や注意のコントロール、運動面など、子ども一人ひとりの課題に合わせて指導が行われます。

私の周りにも「特別支援学級よりハードルが低い」と感じて通級を希望する保護者が多くいました。

確かに、クラスのお友達と一緒に過ごす時間を確保しながら、

必要なサポートを受けられるのは大きな魅力です🌼

ただ、実際に通ってみると「通級の日だけではサポートが手薄」「送迎が大変」という声もあります。

通級の先生と通常級の先生の連携が十分でないと、支援の内容が家庭に伝わりにくい場合もあります。

家庭では、通級で取り組んでいる内容を共有してもらい、「学校と家庭で一貫したサポート」を意識すると効果的です。

たとえば、通級で教わったスケジュールカードや視覚支援を家でも使うことで、

子どもが安心して行動できるようになります✨

「支援学級」と「通級」、どちらが正解というわけではありません。

大切なのは、「今のわが子がどんな環境なら安心して力を発揮できるか」を考えることが大切らしいです🌱

4. 1年生スタートに向けた家庭での支援と環境づくり

社会適応に必要な技術・態度とは?

1年生に向けて育てたいのは、「話を聞く姿勢」や「指示を理解して動く力」です。

発達特性のある子は、これらが難しいことも多いため、

家庭では「短い指示」「視覚的サポート(絵カード)」を使うのがおすすめです。

緊張・不安を緩和する工夫:家庭でできる「安心スタート」の仕掛け

新しい環境に不安を感じやすい子には、『入学準備を「見える化」』すると安心につながります。

例:写真付きスケジュール表、登校練習、学校の制服や靴を事前に慣らす。

「学校=怖い場所」ではなく、「知っている場所」に変えていく工夫が大切です🌸

洋服・靴下のこだわり(触覚過敏)への配慮と登校準備のヒント

我が家の息子は、脇や靴下の縫い目がチクチクするのが苦手で、朝の着替えに時間がかかります。

このような場合は、タグなし・縫い目の少ない素材を選び、慣れた服を入学初日にも着せると安心です。

「新しい服で挑む」より、「安心できる服で挑む」ことを優先しましょう👕

片付け・準備・複数指示が苦手な子どもへ:ルーチン導入と見える化の支援

「やることリスト」をイラストで貼り出すなど、ルーチンを固定化することで朝のバタバタが減ります。

特に複数指示が苦手な子には、「一つずつ」「順番カード」でサポートを。

できたらシールを貼るなど、成功体験を「見える形」で積み重ねるのがポイントです。

5. 特別支援学級での学びを最大化するために

個別の支援計画(IEP)に保護者として関わるポイント

IEP(個別の教育支援計画)は、子どもの成長を見える形でサポートするツール。

家庭の意見が反映されるように、「家庭での様子」や「得意・苦手」を具体的に伝えましょう。

学校・支援級・家庭の連携を円滑にするためのコミュニケーションのコツ

連絡帳や面談では、「お願い」より「共有」の姿勢が大切です。

「〇〇の場面で困っていました。

家では××の方法でうまくいきました」など、

先生と情報を双方向で伝え合うと信頼関係が深まります。

集団生活・友だち関係・力の加減など「経験を積む場」としての支援学級の活かし方

支援学級では、社会性や感情調整を学ぶ時間が多く設けられています。

お友だちとの関わりが苦手でも、

先生が間に入りながら「関わりの成功体験」を積ませてくれます。

こうした経験が、将来の集団生活の土台になります🌱

6. よくある悩み・質問Q&A

特別支援学級と通級の違いは何ですか?

特別支援学級は、主に支援が必要な子どもが在籍し、個別の支援や少人数授業を受けられるクラスです。

通級は通常学級に在籍しながら、必要に応じて週に数時間だけ支援を受ける仕組みです。就学相談はどんな内容を話すの?

発達検査や幼稚園・保育園での様子、家庭での行動などをもとに、

教育委員会が子どもに合った学びの場を一緒に考えてくれます。特別支援学級を希望しても通級になることはありますか?

あります。

子どもの発達状況や自治体の判断によって、希望と異なる結果になる場合もあります。「通級」になってショックを受ける保護者が多いのはなぜ?

支援学級を希望していたのに、通級判定になると「サポートが足りないのでは」と不安になる方が多いからです。

判定結果に納得できないときはどうすればいい?

教育委員会や学校との面談で再相談が可能です。

必要であれば再度アセスメントを受けることもあります。特別支援学級に入ると将来の進路に影響しますか?

学校や地域によって異なりますが、

多くの場合、本人の成長に応じて通常学級や支援の形を柔軟に変えていけます。支援学級に入るメリットは?

一人ひとりの特性に合わせた支援が受けられること、

安心できる環境で自信を育てられることが大きなメリットです。逆にデメリットはありますか?

友達関係の形成や学習内容の進度が異なる点に戸惑うことがありますが、

支援体制の充実で軽減できる場合も多いです。就学相談の時期はいつから準備すればいい?

年長の夏〜秋ごろに行う自治体が多いです。

春ごろから園と相談を始めるとスムーズです。保護者として一番大切な心構えは?

「子どもに合った環境を選ぶこと」が最優先です。

周囲の意見よりも、わが子が安心して過ごせる場所を一緒に探す姿勢が大切です。

「通常学級に通えないのでは…?」という不安/「通級と支援学級どちら?」という疑問

支援学級だからといって「分けられる」わけではなく、

子どもが安心して学ぶ場所を選ぶという考え方が大切です。

多くの学校では、通常学級との交流もあります。

兄弟・家庭の負担・転校・学びの場の変更などケース別対応

家庭によって通学距離や支援体制は異なります。

迷ったときは、スクールカウンセラーや教育相談センターに早めに相談しましょう。

入学後、支援が見直されるタイミングと家庭のフォローのポイント

子どもの成長に合わせ、年度ごとに就学先が見直されることもあります。

支援学級から通級、通級から通常学級へ――と、

成長とともに変わることも自然な流れです。

🌸まとめ|就学判定は「ゴール」ではなく「スタート」🌸

就学判定の結果を受け取ったとき、ホッとする人もいれば、不安や戸惑いを感じる人もいると思います。

けれど大切なのは、「判定=お子さんの可能性を狭めるもの」ではなく、

その子に合った学び方を一緒に探していくスタート地点だということです。

🏫 特別支援学級・通級指導教室・特別支援学校——どの環境にも、それぞれの良さと支援の形があります。

「うちの子らしいペースで成長できる場所はどこか」を見つめることが、何より大切です。

🌱家庭では、「着替え・準備・片付け」などの生活スキルや、

安心して気持ちを切り替える力を少しずつ育んでいきましょう。

小さな成功体験の積み重ねが、子どもの自信と安心感につながります。

💬就学判定の紙一枚に一喜一憂するのではなく、

「この子に合った環境で、のびのびと成長していけるように」という気持ちを大切に、前を向いていきましょう✨

🌈子どもの未来は、「今」の小さな一歩からつながっています。

お子さんのペースを信じて、家庭・学校・地域が一体となって支えていくことが、何よりの力になります。

あなたとお子さんが未来を見据えて、笑顔で進んでいけますように😊

📢次回予告

「「おこりたくなるのはどんなとき?」絵本レビュー|怒りの気持ちとやさしく向き合う親子の時間」

お楽しみに!