はじめに:どうして「あつまれ どうぶつの森」で社会やお金の仕組みが学べるのか

このブログは親子での学びや遊びをテーマにしています。

最近、6歳の息子が「あつまれ どうぶつの森(あつ森)」に夢中です🎮

ゲームは単なる遊びと思いきや、実は社会の仕組みやお金の使い方を自然に学べる場面がたくさんあります。

例えば、ゲームの中で家を建てるためにローンを返したり、

ベル(ゲーム内通貨)を計画的に使ったりする経験は、

現実世界でのお金の流れや責任感を学ぶ小さなトレーニングになります。

「どうしてお金が必要なのか」「ローンって何?」といった抽象的な概念も、

ゲーム内で体験を通して理解できるのが魅力です。

目次

はじめに:あつ森で「社会」や「お金」が学べる理由

- ゲーム内のお金の仕組み

1. ベルを稼ぐ・使う:収入と支出の体験

2. マイルと報酬の関係:目標達成の喜び

3. カブ(株)で学ぶリスクと判断力 - 社会の仕組みを体感する遊び方

1. ローン返済で責任と契約を学ぶ

2. 住民との関わりで社会性を育てる

3. 推し住民との出会いと別れを体験できる

4. 島づくりで計画性と意思決定力を鍛える - 6歳だからこそ育つ「遊びながら学ぶ力」

- 実践例:わが家の息子が学んだこと

- 家庭で活かすコツと工夫

- 『あつまれ どうぶつの森』で育つ10の生きる力

- ダイソーで「あつまれ どうぶつの森」ぬりえを発見!

- よくある質問(FAQ)

- まとめ:ゲームを「学びの場」に変えよう

1. ゲームの中のお金の仕組み:ベル/マイル/カブ(株)から見る

1‑1. ベルを稼ぐ・使う:収入と支出の体験 💰

あつ森の基本通貨は「ベル」です。

息子は、魚や虫を捕まえて売ることでベルを手に入れます。

「今日はいくら稼げるかな?」と計算しながら行動することで、

自然に収入と支出のバランスを学んでいます。

例えば、息子の実際の会話:

- 息子:「この家具、買いたいけど、お金が足りない…」

- ママ:「じゃあ、あとどれくらい必要かな?」

- 息子:「あと5,000ベル!魚をたくさん捕ろう!」

このやり取りだけで、計画→行動→結果というお金の使い方の基本を体験できるのです。

1‑2. マイル・マイル旅行券:目標達成と報酬の構造 ✈️

ゲーム内で「マイル」を集めると、島外旅行ができる仕組みがあります。

これは目標達成と報酬の関係を自然に学べる教材です。

息子の例:

- 息子:「今日は島のタスクをクリアして、マイルを貯める!」

- ママ:「いいね~!タスクを全部クリアしたら、旅行券がもらえるよね」

- 息子:「やった!次はどこに行こうかな!」

このように、目標に向かって計画的に行動する楽しさと達成感を体感できます。

1‑3. カブ(株)や金策:リスク・リターンの理解 📈

あつ森には「カブ(株)」という投資要素もあります。

価格が毎日変動する中で「買う・売る」を選ぶことで、リスク管理や判断力を学べます。

息子の会話例:

- 息子:「カブが高くなった!売ろう!」

- ママ:「そうするとベルが増えるね。でももし下がったら?」

- 息子:「うーん、待ってみる!」

もちろん現実の株とは違いますが、お金の流れや意思決定の感覚を、

子どもでも安全に体験できるのは大きなメリットです。

2. 社会の仕組みを体感する場面:ローン・住民・役割・島クリエイター

2‑1. 住まい(ローンを返す)→責任・契約の理解 🏠

家を建てると「たぬきちローン」を返済する場面があります。

息子は「今日はいくら返せるかな?」と考え、少しずつ目標をクリアしていきます。

これは責任感や契約の概念を体験する良い機会です。

会話例:

- 息子:「家買えたのにお金払わないといけないと?」

- ママ:「ローンで買ったからね。少しずつ頑張って返そうね。」

- 息子:「まだ、こんなにローン残ってる!早く返し終わりたいな」

2‑2. 住民・役割分担・挨拶:コミュニティ感・社会性 🐻

島にはさまざまな住民が暮らしており、挨拶をしたり、頼まれごとを引き受けたりすることで、

他者との関わり方や「役割分担」を自然に学ぶことができます。

息子は住民に「こんにちは」「またね」と声をかけるうちに、

人とのやり取りや言葉のキャッチボールに慣れていきました。

ゲームを通して「関わる楽しさ」や「思いやり」を体験できるのが、

あつ森の大きな魅力です。

また、住民から頼まれごとをされたとき、

「ありがとう」と言われる達成感を味わったり、

「むずかしいから今はできない」と断る判断を学んだり。

こうした一つひとつの経験が、社会性や自立心を育てる貴重な練習の場になります。

2-3. 推し住民との「出会いと別れ」も学びに:感情のゆれを体験できる 🍃

あつ森では、仲良くなった住民が突然引っ越してしまうことがあります。

大人でも「えっ…行っちゃうの?」と切なくなる場面ですが、

子どもにとっては 感情の揺れを安全に体験できる機会 になります。

息子も、大好きだったキャラクターが旅立つと

「さみしい…なんで引っ越しちゃうの。」

とポツリ。

その気持ちを受け止めつつ、

「また新しい出会いもあるよ」

と声をかけることで、別れの受け止め方や気持ちの切り替え を自然に練習できました。

そして本当に次の日には、新しい住民が登場して再びワクワク!

この 「出会いと別れのサイクル」 は、子どもにとって

- 気持ちの整理

- 新しい環境への適応

- 人とのつながりの変化

を学ぶ、ちょっとした「人生の縮図」のような体験になります。

2‑4. 島クリエイター・公共施設建設:計画・選択・結果 🏗️

橋や公共施設の設置は、どこに作るか決める必要があります。

息子は「ここに橋を作ると便利だね」と考え、計画→実行→結果を体験します。

これは意思決定と結果の因果関係を学ぶチャンスです。

3. 子ども(6歳)だからこそ得られる「遊びながら学び」のポイント

3‑1. 感覚特性・触覚過敏のお子さんにも配慮できる遊び方 ✨

触覚や感覚に敏感なお子さんでも、

ゲームなら手や目で操作するだけで楽しめます。

泥遊びや糊遊びが苦手でも、安心して「学びの体験」を提供できるのがメリットです。

3‑2. 遊びの中で「お金」や「選択」を自然に体験するメリット

ベルやローンの経験を通して、自分で考えて選ぶ力が養われます。

ゲーム感覚なので「勉強」と意識せず、楽しみながら学べるのがポイントです。

3‑3. 親としての役割:一緒に遊ぶ/対話する時間を作る 👩👦

子どもが遊ぶ時間に少し声をかけるだけで、学びが深まります。

例えば:

- ママ:「今日はどの家具を買う?」

- 息子:「このベッド!でもベルが足りない」

- ママ:「じゃあどうする?」

- 息子:「魚を売ってベルを貯める!」

こうしたやり取りで、思考や計画の言語化も促されます。

4. 実践例:我が家の息子(6歳)が「あつ森」でどう学んでいるか

4‑1. お金(ベル)を貯めて家具を買うまでの流れ 🪑

息子はベルを貯め、欲しい家具を購入する計画を立てます。

「今日は魚をたくさん捕ろう」と自分で目標を決め、

計画→行動→結果→振り返りを体験しています。

息子はベルを計画的に貯め、欲しい家具を購入します。

ゲーム内で「魚を売る」「木を揺すって果物を手に入れる」といった手段を考えることで、

目標設定と行動の連動を理解しています。

4‑2. ローン返済が終わった時の気持ち・振り返り 💸

ローン完済時の喜びは格別です。

息子:「やった!ローン返せた!」

親としても、「自分の行動で達成感を味わった」という体験を共有でき、

努力の価値を学ばせられます。

4‑3. 片付け・準備・住民とのやり取りで育まれたこと 🐶

ゲームの準備や整理整頓、住民とのやり取りを通して、

生活習慣や社会性の素地も少しずつ育っています。

5. 家庭でどう活かすか

5‑1. ルールを決めて遊びを振り返す時間を設ける ⏰

「1日45分だけ」などのルールを設け、

遊んだ後に振り返りタイムを作ると学びが定着します。

5‑2. お金の流れを可視化する(ゲーム内+現実) 💳

ゲーム内のベルやローンの体験を、お小遣い管理や貯金に応用できます。

子どもは「ベルを貯める感覚」と「現実のお金の管理」を結びつけやすくなります。

5‑3. 感覚特性のお子さんと遊ぶ時の工夫(触覚配慮・環境設定) 🌿

周囲が静かで操作しやすい環境を整えることで、安心して集中して遊べるようになります。

6.『あつまれ どうぶつの森』で育つ「生きる力」🎮

幼児・小学生におすすめの学びポイント

🐟 1. 自然と社会の仕組みが学べる

🎣 釣りや虫取り、化石掘りなどの遊びを通して、

「季節の移り変わり」や「昼と夜の違い」「生き物の種類」など、自然のサイクルを体験できます。

🎃 さらに、ハロウィンやクリスマスといった季節のイベントも楽しめるため、

子どもが 時間や暦の概念を自然に身につける きっかけにもなります。

💰 2. お金(ベル)の大切さが身につく

働いて稼ぐ → 欲しいものを買う → 住宅ローンを返す

という流れをゲームで体験できるため、

「お金は無限じゃない」「計画的に使う」といった金銭感覚が育ちます。

🌱 3. 植物の育成・交配で「科学的思考」が育つ

花の交配などはちょっとした実験のようで、

「条件を変えると結果が違う」という科学的な興味を引き出します。

観察力や予測力も自然と身につきます。

👗 4. ファッションで自己表現が育つ

洋服やアクセサリーの着せ替えで、

「自分らしさ」や「センス」を自由に表現できます。

自作デザインの服を作ることで創造力もアップ✨

✉️ 5. 手紙を書くことで言語力が伸びる

住民に手紙を書くことで、

「ひらがな」「語彙力」「文の組み立て方」を学ぶ機会にもなります。

「伝えるって楽しい」という気持ちが育つのも大きなポイント。

🧑🍳 6. 料理レシピで「食育」と「探究心」

釣った魚や育てた野菜で作る料理レシピがたくさん!

例:アジのフライ、キノコカレー、パンプキンパイなど。

「材料を集めて料理を作る」経験から、

栄養や食材に興味を持つようになります🍴

🏝️ 7. イベント参加で「協調性」が育つ

釣り大会や虫取り大会では、

「ルールを守る」「順番を待つ」「みんなで楽しむ」といった

社会的スキルを自然に学べます。

💬 8. 住民との交流で「思いやり」を育む

困っている住民に声を掛けたり、助けたり、贈り物をしたり。

コミュニケーションを通して「相手の気持ちを考える」練習になります。

📸 9. 自分の島をデザインして「計画力」が育つ

土地を整え、家や橋を建てていく中で、

「どんな街にしたいか」を考え、計画的に行動する力が育ちます。

💡 10. 失敗しても「もう一回やってみよう」と思えるゲーム設計

虫が逃げても、魚が逃げても、また挑戦できる。

この「やり直しができる安心感」は、挑戦意欲を育てます✨

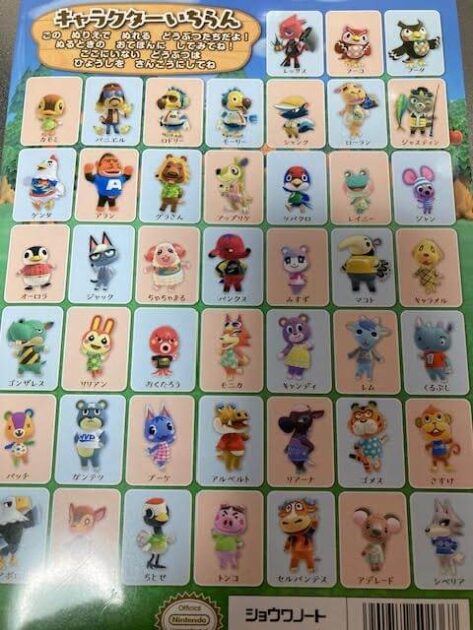

7. ダイソーで「あつまれ どうぶつの森」ぬりえを発見!🖍️

先日、ダイソーで『あつまれ どうぶつの森』のぬりえを発見しました🎨

100円で買えるのに、キャラクターの種類も多く、クオリティが高くてびっくり!

息子はゲームで見た住民たちを思い出しながら、

「これブーケ!」「こっちはしずえさん!」と嬉しそうに色を塗っていました😊

ぬりえを通して、

- キャラクターの名前や個性を思い出す(記憶力アップ)

- 色を選んで塗る(創造力・集中力のトレーニング)

- 「前より上手に塗れた!」という達成感

と、ゲームでの体験を現実の「学び」につなげることができます。

ダイソーには他にも、『マリオ』『ポケモン』『スプラトゥーン』など人気キャラのぬりえもあり、

お気に入りを探すのも楽しいですよ✨

🛒 「あつ森が好き!」という気持ちを活かして、

家庭でも遊びながら「学びの広がり」を感じてみてください。

8. よくある質問(FAQ)💭

あつまれ どうぶつの森って何歳から遊べますか?

文字が読める5〜6歳頃からが目安です。

親子で一緒にプレイするのがおすすめです。子どもにお金の使い方を教えるのにあつ森は役立ちますか?

はい。ゲーム内でベルを稼いだり、ローンを返済したりする体験を通して、

収入・支出・計画性を学べます。カブ(株)やマイルって何ですか?

カブは株式のように価格が変動する投資要素で、マイルは島内のタスク達成で貯めるポイント。

どちらも計画性や判断力を育む要素です。ゲームだけで社会性は育ちますか?

ゲームはきっかけとして有効です。

親が声かけや振り返りを行うことで、社会性の理解が深まります。触覚過敏の子でも遊べますか?

はい。操作は画面上なので安心して遊べます。

静かな環境を整えれば集中しやすいです。親はどのように関わればいいですか?

一緒に遊び、目標設定や選択の理由を聞くなど会話を取り入れると学びが定着します。

ゲーム時間はどのくらいが適切ですか?

1日30分~1時間程度ががおすすめ。

親が一緒に管理してあげると◎です。

遊んだ後に振り返りタイムを作ると学習効果が上がります。ローン返済や家具購入の体験は現実で役立ちますか?

はい。計画してお金を使う経験は、お小遣いや貯金の管理に応用できます。

島クリエイターでの意思決定は何を学べますか?

計画→実行→結果の因果関係を理解でき、問題解決力や選択の大切さを学べます。

あつ森を教育的に活かすコツは?

ゲームの中で達成感や責任感を体験させ、親子で振り返りや会話を取り入れることです。

勉強になるって本当?

はい。お金の管理や読み書き、観察力など、生活に役立つ学びがたくさんあります。

暴力的な要素はありますか?

一切ありません。優しい世界観で安心して遊べます。

ネット通信は必要ですか?

オフラインでも十分楽しめます。

オンライン通信はお友だちと交流する時に使えます。失敗するとどうなりますか?

特にペナルティはなく、何度でもやり直せます。

失敗を恐れず挑戦できます。料理やDIYは難しい?

材料を集めてボタンを押すだけ。

幼児でも簡単に楽しめます。教育的な効果は?

創造力・社会性・金銭感覚・文字の理解力など幅広く育ちます。

他の子と比べて焦ることは?

自分のペースで進められるので、競争が苦手な子にもぴったりです。

親が一緒にできる工夫は?

家族で島を共有して、お金の使い方や目標設定を一緒に考えると効果的です。

まとめ:ゲームを「ただの遊び」にせず、「学びの場」に変えるために 🎯

『あつまれ どうぶつの森』は、単なる癒し系のゲームではありません。

遊びながら社会の仕組みやお金の使い方、他者との関わりを学べる、

まるで「生きた教材」のような存在です。

お金、自然、交流、創造──

子どもがこれから社会で生きていくうえで必要な力が、この小さな島の中にギュッと詰まっています🌈

6歳の子どもでも、

「あつまれ どうぶつの森」を通して お金の価値・社会性・計画性・コミュニケーション力 を遊びながら学ぶことができます。

親が少し声をかけたり、遊びのあとに振り返りを一緒にしたりするだけで、

ゲームの体験が「教育の時間」へと変わります✨

🎮 ゲームでの経験は、やがて現実世界での考え方や行動の土台となります。

ぜひ、家庭でも「あつ森」での学びを活かしてみてください。

次回予告

「🎮 Wiiは発達育成にも使える!家庭でできる感覚あそび・運動支援のヒント」

お楽しみに!