はじめにおうちで「指先を使う遊び」、はじめてみませんか?

「子ども 指先 トレーニング 効果」などのキーワードが注目されている今、家庭でも簡単に始められる「指先あそび」が人気です。

とくに3歳ごろからは、脳の発達や集中力、巧緻性(こうちせい:手先の器用さ)を育てる大切な時期。

「おうちでできる指先トレーニング」が、子どもの成長に思いがけない効果をもたらしてくれます。

ある日、わが家の息子(当時3歳)が、小さなボタンを一生懸命留めようとしている姿に、思わずハッとしました。

「指先って、こんなにたくさんの力が必要なんだ…!」と気づいたのです。

最初は「遊びの一つ」として気軽に始めた指先トレーニングですが、続けるうちに言葉の発達や自己表現力にも良い変化が見えてきました。

本記事では、家庭でできる指先トレーニングの効果とともに、3歳から楽しめる遊び9選、続けるためのちょっとした工夫まで、まとめてご紹介します✨

目次

- 【指先トレーニングの効果】3歳からの子どもに現れる脳へのメリット

- 【3歳から家庭でできる】子どもの指先を育てるおすすめトレーニング9選

① ちぎり絵

② トング・お箸でつかむ

③ 積み木積み

④ 折り紙

⑤ 紐通し

⑥ お絵描き&運筆トレーニング

⑦ はさみの練習

⑧ 洗濯ばさみ遊び

⑨ あやとり

・幼児でもできる!簡単なあやとり8選(3歳〜) - 【指先トレーニングの効果】子どもの成長を感じたエピソード実例

- 【家庭で楽しく続けるコツ】子どもの指先遊びを習慣化するアイデア

- 【苦手な子どもでも安心】指先トレーニングのサポート方法

- 【Q&A】よくある質問

- まとめ:楽しく続けて「手と脳」を一緒に育てよう

1. 【指先トレーニングの効果】3歳からの子どもに現れる脳へのメリット

「子ども 指先 トレーニング 効果」――このキーワードは、保育や療育の現場でも注目されています。

とくに3歳ごろからは、手や指を使った遊びが脳の発達をサポートしてくれると言われています。

指先を動かすと、なぜ脳にいいの?

小さな子どもの脳は、まるでスポンジのよう。

いろんな刺激をどんどん吸収して、どんどん成長していきます。

そのなかでも、指先を細かく動かす遊びや作業は、脳に良い刺激を与えてくれます。

たとえば、こんな効果が期待できます:

- ✔ 記憶力や集中力がアップ

- ✔ 「見る・触る・動かす」をまとめる力(感覚統合)が育つ

- ✔ 気持ちをコントロールする力の土台になる

「手を動かすこと=脳を動かすこと」と言われることもあるように、手と脳はとっても仲良し。

実際に、手や指をよく使うことで、脳の大事な部分(前頭前野)に良い刺激が伝わることが、いくつかの研究で分かってきています。

💡もっと知りたい方へ|参考になる記事や研究

◆ベネッセ教育情報サイトより

「指体操」~指先を使うことが脳に与える効果とは?

保育士さんの視点から、指先を使う遊びと脳の発達との関係をやさしく解説してくれています。

▶︎ ▶︎ 詳細はこちら(ベネッセ公式)

◆筑波大学大学院の研究より

手の器用さと脳の働きの関係性について

こちらは高齢者を対象とした研究ですが、「手先の動き」と「脳の活性化」には密接な関係があることが明らかになっています。

子どもの脳にも同じような効果が期待できるという示唆として参考になります。

▶︎ 研究概要はこちらで紹介しています(つくば大学公式リポジトリ)

✍️ ワンポイント解説

「ちぎる」「つまむ」「丸める」などのシンプルな動きでも、指先をたくさん使うことが「脳トレ」に繋がります。

遊びの中に自然に取り入れていくのが、長く続けるコツですよ♪

2. 【3歳から家庭でできる】子どもの指先を育てるおすすめトレーニング9選

「家庭でできる 指先遊び」は、特別な道具がなくてもOK!

どれも3歳〜6歳の子どもにぴったりな指先トレーニングです。

集中力や器用さだけでなく、親子のやりとりも深まります✨

① ちぎり絵|感覚刺激+創造力UP

■ 方法

紙を手でちぎって模様を作り、台紙に貼る

■ 効果

手指の力加減・巧緻性・創造力・集中力

指の力加減を学ぶことで、手先の器用さが増し、創造力も高まる。

🧩体験談:

ある日、息子が新聞紙を握りしめて「これ、ちぎってもいい?」と一言。

最初はちぎる力が強すぎてうまくいかずモヤモヤしていたけれど、「大きくちぎってごらん」と伝えると、徐々にコツをつかんでいきました。

カラフルなちぎり絵が完成したときの「ママ、見て!」の笑顔が忘れられません😊

② トング・お箸でつかむ|集中力と巧緻性を育てる

■ 方法

トングや子ども用お箸でビーズ・スポンジ・毛玉などをつかむ

■ 効果

指の分離・手のコントロール・食事の自立につながる

🎉エピソード:

「お箸でつかめたー!」と喜ぶ息子の姿に、思わず私までガッツポーズ!

以前は食事中にイライラしていたのが、トレーニングを通じて一歩ずつ自信に変わってきました。

嬉しい変化です。

③ 積み木積み|バランス感覚とチャレンジ力🔺

■ 方法

積み木を積み上げて塔や形を作る

■ 効果

手の力加減・空間認識・集中力・忍耐力

手の力加減とバランス感覚を養い、集中力や忍耐力が身につく。

🧱親子の会話から生まれた成長:

最初は少し積んでは倒れて…「もうやだ」と諦める様子も。

でも「今度はここを横にしてみたらどうかな?」と声をかけると、工夫する楽しさを感じたようで、どんどん積むことに前向きに✨

完成した塔を「見て見てー!」と嬉しそうに見せてくれる今があります。

💡アドバイス:

テーマを「高く積もう」「家を作ろう」など設定すると、目標を持って楽しく続けられます。

④ 折り紙|順序性と達成感を育む

■ 方法

簡単な形から始め、少しずつ難しい作品へステップアップ

■ 効果

空間把握・記憶・指先の器用さ・自己肯定感

📖ある日の様子:

「ママ、これ一緒に作ろう」と持ってきた折り紙の本。

最初は私がほとんど折っていたけれど、工程を一つずつ教えていくうちに、少しずつ自分でも折れるように。

完成したカブトやネコを得意げに飾ってくれました✨

⑤ 紐通し(3歳〜)

■ 方法

穴のあるビーズや大きめのボタンを、ひもに通していきます。

■ 効果

指先の巧緻性(こうちせい)アップ

手と目の協調運動を促進

集中力や根気の向上にも◎

📖エピソード:

ある日、「むずかしい…」とつぶやきながらも挑戦していた息子。

「ゆっくりやってみようね」と励ましながら取り組んでいくと、少しずつコツを掴み、やがて最後まで通せるように✨

完成したときの嬉しそうな顔と「できたよ!」の一言に、私も思わず拍手してしまいました。

💡アドバイス:

カラフルなビーズを使うと色の識別力も育まれます🎨。

形や大きさを変えることで、遊びの幅が広がります。

⑥ お絵描き&運筆トレーニング

■ 方法

クレヨンや色鉛筆を使って、線や丸を自由に描くところから始めましょう。

■ 効果

手首や指先のコントロール力アップ

文字や図形の土台になる力を育てます

📖エピソード:

大好きなキャラクターを描きたくて、何度も何度も紙とにらめっこしていた息子。

最初は線だけだったのが、少しずつ「顔」や「手」らしき形も出てきて…✨

絵描き歌を口ずさみながら「また描きたい!」と自発的に取り組む姿に、成長を感じました。

💡アドバイス:

✏️クレヨンや鉛筆の持ち方も、少しずつ声かけしていくと◎

⑦ はさみの練習

■ 方法

小さな紙片を切る・線に沿って切るなど、簡単なステップから挑戦。

■ 効果

指先の力と器用さアップ

手の動きを自分で調整する力が身につきます

📖エピソード

「切れない〜」と最初は苦戦していた息子。

「ちょっとずつね」と声をかけていくと、次第にコツを掴み、切れるたびに誇らしげな表情に✨

💡アドバイス:

✂️安全な子ども用はさみを使いましょう。

📄紙の厚さや質感を変えると、手応えが違って楽しいですよ。

⑧ 洗濯ばさみで掴む遊び

■ 方法

布やカードを挟んだり、紐に取り付けていく遊びです。

■ 効果

指の握力強化

手の巧緻性や空間認識力アップ

📖エピソード:

最初は中指と親指で洗濯ばさみを掴もうとして苦戦し、「むずかしい…」と諦めかけていましたが、人差し指と親指を使うよう教えると、少しずつコツを掴んで自信を持って挟めるようになりました。

最後には「もっとやりたい!」と楽しそうに取り組んでくれました。

💡アドバイス:

🎨色付き洗濯ばさみで色分けゲームにしたり、数字や形を貼ると学習効果もUP!

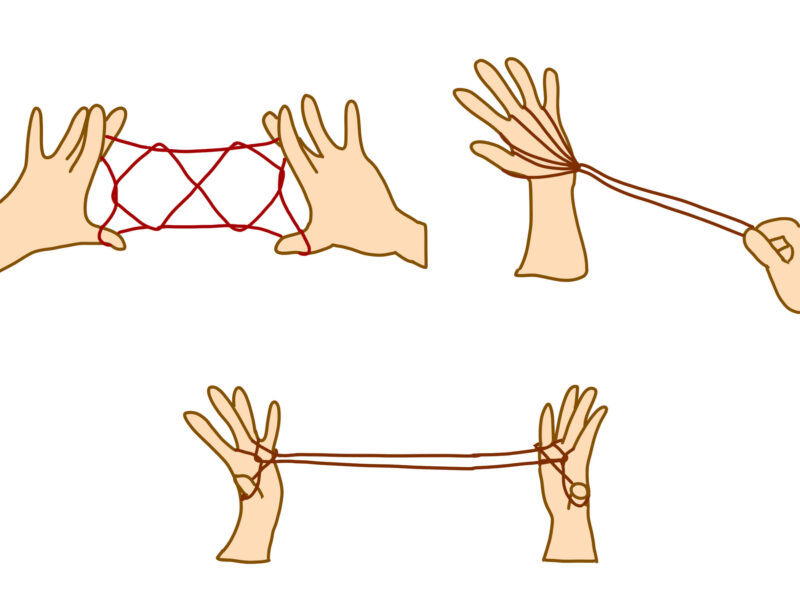

⑨ あやとり|親子で楽しくできる指先トレーニング

■ 方法

毛糸やゴム紐を使って、指で形を作ります。

■ 効果

指先の感覚が鋭くなる

手順の記憶・次の形をイメージする力が身に付く(空間認識力の育成)

親子や友だちと一緒にやることで【協調性・忍耐力・語彙力】も向上!

📖エピソード:

「これ、どうやるの?」と息子が何度も確認しながら挑戦しています。

最初はうまく形にならずイライラすることもありましたが、「少しずつできるようになってきた!」と自信を持てたときの笑顔は格別です。

🎯幼児でもできる!簡単なあやとり8選(3歳〜)

「幼児 あやとり 簡単」「あやとり 初心者 子ども」などで検索される方の参考にどうぞ👇

| 作品名 | 特徴 | ポイント |

|---|---|---|

| 🌀輪っか | 基本の形 | 最初のステップに最適 |

| 🌊なみなみ | 揺らすだけ | 動きが楽しく簡単 |

| 🦋ちょうちょ | 想像が広がる | 「虫好き」なお子さんに |

| 👨おひげ | ユーモア形 | 思わず笑っちゃう形 |

| ☕カップ | 引っ張るだけ | シンプルだけど満足感あり |

| 👒ほっかむり | 被せて楽しむ | 幼児に大人気の形 |

| 🔁ゴム | 引っ張って変化 | ダイナミックな動きが◎ |

| 🌊川 | 波の形 | 自然をイメージして感性UP |

1. 輪っか(基本形)

手順:

両手の親指と小指にひもをかけて、大きな輪を作ります。

人差し指で反対側のひもを引っかけて、三角形を作ります。

ポイント:

基本の形としておすすめ。形を作る楽しさの第一歩です。

2. なみなみ

手順:

両手の親指と小指にひもをかけて輪を作ります。

手を少し広げて、ひもを左右に揺らします。

ポイント:

指を使わずに揺らすだけで、波のような動きが楽しめます。

3. ちょうちょ

手順:

両手の親指と小指にひもをかけて輪を作ります。

輪を少し広げて、蝶のような形に整えます。

ポイント:

簡単にできるので達成感があり、想像力もふくらみます。

4. おひげ

手順:

両手の親指と小指にひもをかけます。

手を開いて上下に揺らし、「おひげ」のような形にします。

ポイント:

ひもの揺れが面白く、小さな子も夢中になれます。

5. カップ

手順:

両手の親指と小指にひもをかけて輪を作ります。

手を軽く引っ張ると、輪がカップのような形になります。

ポイント:

引っ張るだけのシンプルさが魅力。小さな子にもおすすめです。

6. ほっかむり

手順:

両手の親指と小指にひもをかけて輪を作ります。

その輪を頭にかぶせるようにして形を整えます。

ポイント:

顔まわりにかぶせる動きが楽しく、笑顔が生まれます。

7. ゴム

手順:

両手の親指と小指にひもをかけます。

片方の人差し指で反対側のひもを拾って交差させます。

もう一方の人差し指で輪を引っ張り、「ゴム」のような形にします。

ポイント:

交差させて引っ張る動きがユニークで、飽きずに楽しめます。

8. 川

手順:

両手の親指と小指にひもをかけます。

片方の人差し指で反対側のひもを引き出し、中央で広げます。

ポイント:

波のような動きが楽しめ、「川」をイメージしながら遊べ

🧩まとめ:今日からできる!家庭での指先トレーニング(3歳〜)

🔹共通点:

- 指先を使うことで脳の発達にも良い影響

- 成功体験が自信につながる

- 集中力・根気・語彙力・協調性など副次的効果も多数!

🔹こんなお子さんにおすすめ

- じっと座っているのが苦手

- 集中力を養いたい

- 文字や絵の練習に繋げたい

- 手先が不器用で困っている

🔹始め方のステップ

- 子どもの「やってみたい」を見つける

- 簡単なものからスタート

- 「できたね!」をたくさん伝える

- 毎日5分でもOK!継続がカギ✨

3. 【指先トレーニングの効果】子どもの成長を感じたエピソード実例指先トレーニングの成果に感動✨

「家庭でできる指先遊び」は、子どもの成長を日々感じられる嬉しい取り組みです。

わが家の息子(当時3歳)は、指先を使うことがとても苦手で、ボタン留めや細かな作業はすぐに「ママ、やって〜」と助けを求めてきました。

けれど、毎日の「子ども向け指先トレーニング」を習慣にしたことで、驚くほどの変化が⤴️

ある日、息子が一人でパジャマのボタンを留めながら「できたよ!」とニッコリ😊

その表情に、胸がいっぱいになりました。

また、苦手だった折り紙も「これ楽しい!ママも一緒にやろうよ」と、自分から誘ってくれるように。

まだ不器用な面はありますが、「自分でやってみよう」という前向きな姿勢が育ったのは大きな成長でした。

🎯 ポイントまとめ|指先トレーニングで育った力

- 自信を持って「自分でやる」と言えるようになった

- ボタン留めや折り紙など生活動作への意欲がアップ

- 失敗しても投げ出さずに「やってみよう」と思える心が育つ

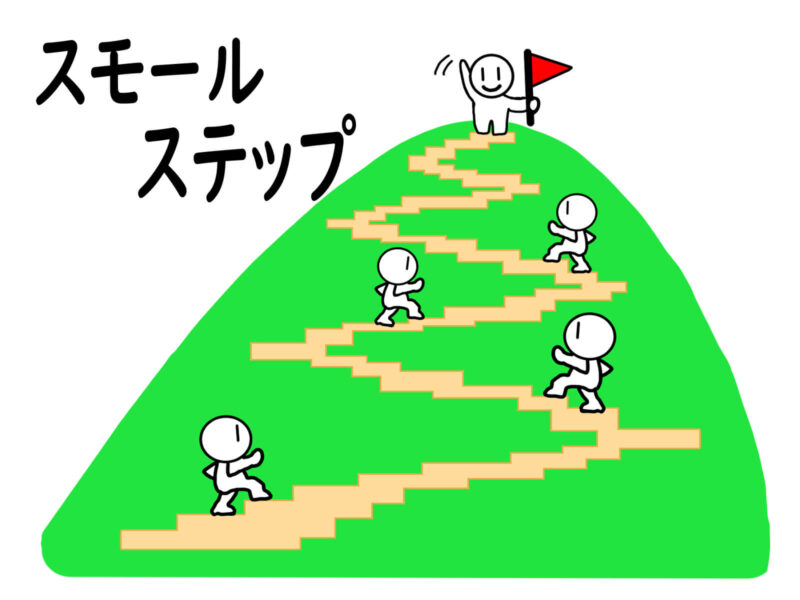

4. 【家庭で楽しく続けるコツ】子どもの指先遊びを習慣化するアイデア

「指先トレーニング 家庭 3歳」などで検索されるように、ご家庭で無理なく続けるコツは、遊びの延長として取り入れることです✨

🎲 楽しさを取り入れて

ゲーム感覚にすると、子どもは自然と夢中に!

たとえば:

- 好きなキャラクターの折り紙で折る

- タイムアタック方式で親子競争

- 色をテーマにして「赤いものだけで作品づくり」🎨

「今日のチャレンジは何かな?」と、ワクワクしながら取り組めます。

🗓️ 見える化でやる気アップ!

1ヶ月の記録をカレンダーに貼って、できた日は★マークやシールで表現✨

「今日は3つできたね!」と一緒に振り返ることで、達成感が積み重なり、子どものモチベーションも育ちます。

✅ 無理なく続けるコツ

- 遊びと組み合わせて「楽しい!」と感じさせる

- 成果を見える化して「自分でできた」喜びを感じる

- 親子で一緒に楽しむことで、継続しやすくなる

5. 【苦手な子どもでも安心】指先トレーニングのサポート方法やさしく寄り添う工夫💭

「うちの子、手先を使うのが苦手で…」という声もよく聞かれます。

指先トレーニングは、子どもの発達に合わせたアプローチが大切です。

🌱 まずは短時間・簡単な遊びから

いきなり難しい課題ではなく、シール貼りや粘土こねなど短くて楽しい作業からスタート。

「できた!」という体験が次の意欲につながります。

また、親が一緒に楽しんでいる姿を見せると、子どもも安心して取り組めます。

🧑⚕️ 専門家のサポートを活用する

「苦手さが強い」「日常生活に支障がある」と感じたら、発達の専門家や作業療法士(OT)に相談するのもおすすめです。

たとえば、以下のような情報源を参考にすると安心です:

- 国立特別支援教育総合研究所

- 地域の児童発達支援センターや子育て支援センターの相談窓口

💡 「苦手」な子へのステップ

- 遊びから少しずつステップアップ

- 親の関わりで「安心できる環境」をつくる

- 必要に応じて専門家と連携

✅ まとめ|家庭でできる指先トレーニングのポイント3つ

🎯 9つのトレーニングはこんな子におすすめ!

- 手先が不器用で日常動作が難しいと感じる子

- 集中力を楽しみながら高めたい子

- 親子で関わる時間を大切にしたい家庭

✨ 今日から始められる簡単ステップ

- まずは1つの遊びからスタート

- カレンダーで楽しく記録

- できたことはしっかり褒める!

6. よくある質問

指先トレーニングは何歳から始めれば良いですか?

2~3歳ごろから始めるのが適しています。

ただし、子どもの発達段階に合わせて遊びを選ぶことが重要です。特別な道具が必要ですか?

家庭にある紙や洗濯ばさみなど、身近な道具で十分です。

子どもがすぐに飽きてしまいます。どうすれば良いですか?

遊びを短時間に区切り、好きなキャラクターや色を取り入れる工夫をしてみましょう。

指先トレーニングはどのくらいの頻度で行うべきですか?

毎日10~15分程度、無理のない範囲で続けるのが理想です。

不器用さが治らない場合、どうすれば良いですか?

焦らず、成功体験を積み重ねることが大切です。不安が続く場合は専門家に相談を。

トレーニングで何が改善されますか?

手先の器用さだけでなく、集中力や忍耐力、記憶力も向上します。

どのような専門家に相談すれば良いですか?

発達支援センターや作業療法士、言語聴覚士が役立つアドバイスをくれます。

指先トレーニングはどんな効果が期待できますか?

脳の神経回路を活性化し、将来の学習能力や日常動作の自立に役立ちます。

脳の発達に良い他の方法はありますか?

指先トレーニングに加え、音楽やリズム遊び、絵本の読み聞かせも効果的です。

兄弟や親も一緒にトレーニングできますか?

はい。一緒に取り組むことで、楽しい時間を共有でき、家族全員の協調性も高まります。

まとめ子どもの手と脳を育てる家庭での指先遊びを楽しもう

🎯指先トレーニングの効果まとめと家庭で始めるコツ

指先トレーニングは、発達段階にある子どもの「自信・自立・集中力」を育む力強いサポーターです✨

とくに【3歳〜6歳】は、遊びの中で自然にスキルが伸びていく“ゴールデンタイム”!

🔹9つの指先トレーニングに共通するポイント

- 楽しく取り組める工夫がある

- 成功体験を重ねやすい

- 親子のコミュニケーションが深まる

🔹こんなお子さんにおすすめ!

- 不器用さが気になる

- 集中力が続かない

- ボタン留めやお箸の操作に苦手意識がある

🔹今日から始める3ステップ✨

- 子どもの「できそう!」を見つける

- 毎日10分だけ、ゆるっと続ける

- 成長を言葉でほめる💬

家庭の中の小さな取り組みが、未来の大きな“できた!”に繋がります。

今回紹介したトレーニングは、どれもおうちで簡単にスタートできるものばかり。

まずはひとつから、親子で一緒に楽しんでみてくださいね♪

指先から、子どもの「できた!」が広がっていきますように。

📚あわせて読みたい(関連記事紹介)

- 発達障害の子どもの特性とサポート方法:実行機能の弱さ、感覚過敏、体の使い方のコツ

- ワーキングメモリを鍛える!神経衰弱やものがたり、積み木を使った効果的なトレーニング方法

- 【遊びを通じて身につく】自己コントロールを子どもに教える8つの方法

🔜次回予告

次回の記事は…

「発達障害の子どもの行動に隠れた理由とは?親が知るべき対応法と支援のコツ【体験談あり】」🧠

子育てに役立つ知識やヒントを、次回もわかりやすくお届けします!

どうぞお楽しみに♪