はじめに

子どもが思うように感情をコントロールできず、突然怒ったり泣き出したりする…そんな場面、子育て中のママやパパなら誰もが一度は経験しているのではないでしょうか?😢

我が家の息子も、気持ちの切り替えがうまくできず、つい手が出てしまったり、強い言葉で言い返してしまうことがあります。

そんな姿に戸惑い、「どう対応すればいいんだろう」と悩む日も少なくありませんでした。

でも実は、こうした行動は【自己コントロール】を学んでいる途中にある自然な反応でもあります。

大切なのは、怒りや悔しさといった強い感情とうまく付き合う力を、遊びや関わりの中で少しずつ育てていくこと🌱

この記事では、療育の現場で学んだヒントや、実際に家庭で取り組んでいる具体的な方法を交えながら、

「感情のコントロールをサポートするための関わり方」についてご紹介します。

目次

- 自己コントロールとは?子どもにとっての重要性

- 切り替えの重要性と方法|スムーズな移行が育む自己コントロール力

- 「ストループ効果」とは?遊び感覚でできる自己コントロールトレーニング

- 遊びで育てる!感情のコントロール力【色判断トレーニング】

① カラーレスポンスゲーム

② 色反応スピードチェンジ

③ カラータッチゲーム

④ リフレックスカラーズ - 線上歩行で【バランス感覚×集中力】を遊びながら育てよう!

- 旗揚げゲームで【判断力・自己コントロール】を楽しく育てる

- 【迷路遊びで集中力と忍耐力UP✨】親子で楽しむ力育てゲーム

- 【サイモンセイ🗣️】ルールを守って遊びながら自己コントロール力を育てよう

- よくある質問

- まとめ

1. 自己コントロールとは?子どもにとっての重要性

自己コントロールとは、自分の感情や行動、欲求をうまく調整する力のことを指します。

例えば、怒りを爆発させずに気持ちを落ち着けたり、我慢して順番を待ったりする力もこの一部です。

子どもにとってこの力は、友達との関係づくりや、集団生活に適応していくうえで欠かせないスキル。

将来的には学校生活や社会生活にも深く関わってきます。

でも実際には、まだ言葉でうまく気持ちを表現できなかったり、「イヤ!」の気持ちが先に出てしまったりする子が多いのが現実😔

だからこそ、小さなうちから遊びや生活の中で少しずつ【感情との付き合い方】を練習していくことが大切です。

2. 切り替えの重要性と方法|スムーズな移行が育む自己コントロール力

🔄「切り替え」とは?

切り替えとは、一つの活動から次の活動へ、気持ちや行動をスムーズに移す力のこと。

例えば「おもちゃ遊びから片付け」「テレビからお風呂」「園から帰って療育へ」など、日常生活にはたくさんの切り替えの瞬間があります。

この切り替えがスムーズにできると、子どもは自分の感情や行動をコントロールする感覚を少しずつ身につけていけるのです🧠✨

🛠️ 切り替えを助ける実践方法

⏰1. タイマーの活用

「あと5分でお片付けだよ」と予告しておくと、心の準備ができます。

音で区切りがつくことで、視覚・聴覚の両方から切り替えをサポートできます。

🔁2. ルーチン(生活の流れ)を作る

毎日の行動パターンに「決まった順番」を取り入れることで、切り替えの成功体験を積み重ねやすくなります。

たとえば「おやつ→お風呂→絵本→寝る」のように流れが分かると、次の行動をイメージしやすくなります。

🌟ポイント

・子どもによって切り替えの難しさには個人差があります

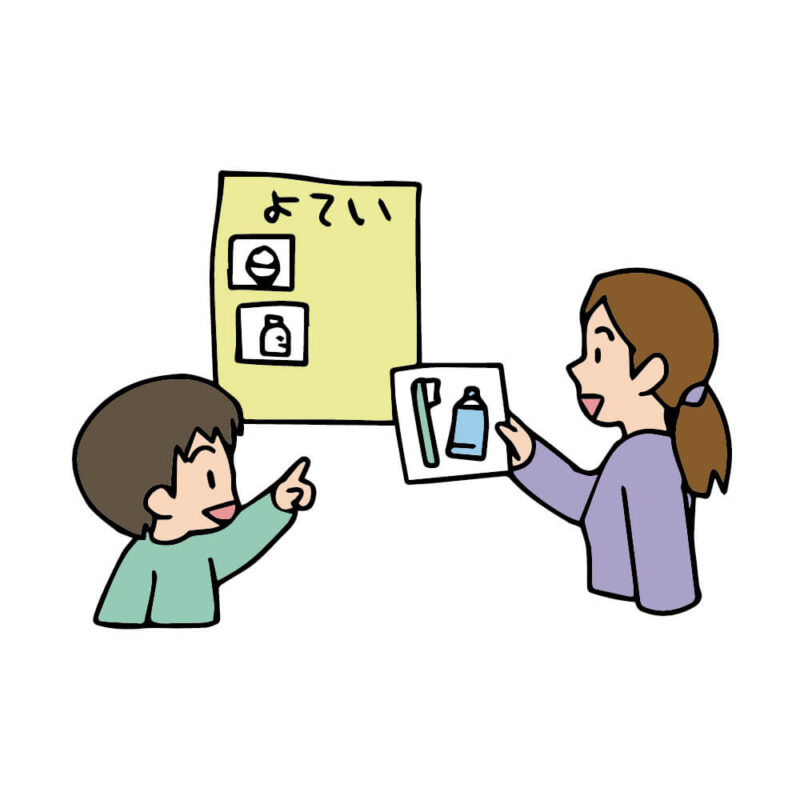

・急な切り替えが苦手な子ほど「予告」や「視覚サポート(絵カードなど)」が効果的

少しずつの工夫で、日常の中に「成功の体験」を増やしていくことが、自己コントロール力を育てる第一歩です😊

3. 「ストループ効果」とは?遊び感覚でできる自己コントロールトレーニング

🧠 ストループ効果とは?

「赤」と書かれた文字が青色だったとき、つい「赤」と読んでしまいそうになりませんか?

このように、文字の意味と色が違うと脳が混乱してしまう現象を「ストループ効果」と呼びます。

人は複数の情報(文字・色・形)を同時に処理するのが苦手。

この「脳の混乱」を逆手にとったのが、自己コントロール力や注意力を高める「ストループトレーニング」なんです💡

🃏 ストループカードってなに?

「ストループカード」とは、色と文字(または形)をあえてズラして表示したトレーニング用カード。

たとえば「あお」と書いてあるの文字の色が赤い……そんなカードを使い、「本当はどの情報を答えるべきか?」を判断する練習になります。

こうしたトレーニングを繰り返すことで、脳の処理力や感情のブレーキをかける力(反応抑制)が鍛えられるのです✨

🎯 基本の使い方|家庭でも簡単にできる!

✅ 1. 色を答える

👉「あお」と赤で書いてあるカード →「あか」と答える

✅ 2. 単語を読む

👉 色に関係なく、「あお」と書いてあれば「青」と読む

✅ 3. 形を答える

👉「☆」が緑で書いてあっても「ほし」と答える

※ いずれも、惑わされずに正しく反応できるかがポイントです🔍

🚀 ストループトレーニングの効果とは?

ストループカードを使ったトレーニングを続けることで、こんな力が育ちます:

- ✅ 集中力・注意力の向上

- ✅ 柔軟な思考(認知の切り替え)

- ✅ 衝動や感情のコントロール力

このような力は、

🧒子どもには「かんしゃくを抑える」「順番を待つ」

🧑大人には「冷静な判断」「うっかりミスの減少」

といった形で、日常生活に直結する大切なスキルです。

🔁 レベル別トレーニングで難易度アップ!

🟢 レベル1|色や形に集中

- 「色を答えてね」→ 色だけを見る

- 「形を答えてね」→ 形だけを判断

応用トレーニング方法:難易度アップ

🟡 レベル2|色と文字がチグハグ!

- 「あか」と緑色で書いてある →「みどり」と答える

🔴 レベル3|文字を読む練習

- 「あか」と緑で書かれていても →「あか」と読む

🔷 レベル4|形を読む応用

- 「☆」が青色でも →「ほし」と答える

🟣 レベル5|一致・不一致の判断力アップ

- 例:「♡」が赤→ 一致(あかと文字が書いてあるため一致)

「☆」が青色 → 不一致(あかと文字が書いてあるため、赤色の場合が一致)

👪 おうち療育にもぴったり!

市販のストループカードを使ってもOKですが、手作りもできます✨

遊び感覚で親子一緒に取り組めるので、療育や発達支援の一環としてもおすすめです。

4. 遊びで育てる!感情のコントロール力【色判断トレーニング】瞬発力・集中力・自己コントロールを養うアクティビティ

子どもが気持ちの切り替えや衝動をコントロールできず、思わず手が出てしまったり、怒りを爆発させてしまったり…。

そんな姿に戸惑い、「どう接すればいいの?」と悩んだ経験、ありませんか?😢

実はこうした反応は【自己コントロール力(感情の調整・衝動の抑制)】を学んでいる途中でよくあること。

大切なのは、怒りや興奮などの感情を「悪いもの」と決めつけず、遊びを通じて少しずつコントロール力を育てていくことなんです🌱

そこで今回は、療育や家庭で取り入れやすい「色判断トレーニング(カラートレーニング)」をご紹介します!

楽しみながら脳を鍛え、瞬発力・集中力・感情のコントロールを育てる実践的な方法です💡

🌈 色判断トレーニングの効果・メリット

このトレーニングを続けることで、子どもに以下の力が身につきます✨

✅ 瞬時の判断力・反応力

✅ 集中力の持続と切り替え力

✅ 衝動をおさえる「自己コントロール力」

「楽しい!」という気持ちと結びつけながら実践できるため、イヤイヤになりにくく、継続しやすいのも魅力です💕

このトレーニングを続けることで、日常生活でも冷静で的確な行動がとりやすくなり、ミスを減らす力が身につきます。

🎮 おすすめアクティビティ3選

① カラーレスポンスゲーム

- 目的: 瞬時の判断力と反応速度を高める

- 方法:

- 3つの動作(例:拍手・ジャンプ・しゃがむ)をそれぞれ「赤・青・黄」などの色に対応させます。

色カードを見せながら、表示された色に合わせて動作を行うシンプルな遊びです。 - 📌 例:

- 赤 → 拍手

- 青 → ジャンプ

- 黄 → しゃがむ

たとえば、赤で「拍手」、青で「ジャンプ」、黄色で「しゃがむ」といった具合です。

- 3つの動作(例:拍手・ジャンプ・しゃがむ)をそれぞれ「赤・青・黄」などの色に対応させます。

- 応用編:

色を増やしたり、動作を変えることで難易度アップ!「混乱→切り替え」の練習にも。

② 色反応スピードチェンジ

- 目的: 衝動を抑え、待つ力を育てる!

- 方法:

- 異なる色がランダムに光るライトやフラッシュカードを使用します。

- 「青が光ったら拍手」など特定の色にだけ反応します。

- それ以外の色では「じっと待つ」のがルール。

📌 ねらい:

- 指定の色を見極める判断力

- 他の色では動かない=衝動のコントロール

- 応用編:

「前の色と同じなら反応しない」など、記憶×反応を組み合わせることでさらに脳を活性化!

③ カラータッチゲーム

- 目的: 集中力と正確な判断を育てる!

- 方法:

- 床にランダムに配置したカラーカード(またはマット)の中から、指示された色だけをタッチします。

- 「赤!→青!→黄!」とテンポよく指示するのがポイント✨

- 応用編:

- 形も組み合わせることで難易度UP!

- たとえば、「赤の星をタッチ」といった指示により、色だけでなく形も判断しなければならなくなります。

- 「赤い星をタッチ」「青い丸には触れない」など、視覚的な情報処理力も育てられます。

④ リフレックスカラーズで【脳の柔軟性&反射神経】を楽しくトレーニング!

子どもが夢中になって遊びながら、注意力・記憶力・反射神経を育てられる知育ゲーム、それが「リフレックスカラーズ」です🌈

色と指示に素早く反応する中で、感情の切り替えや自己コントロール力も自然と身についていきます。

- 目的: 脳の柔軟性と反射神経を同時に鍛える

- このアクティビティで育つ力:

✅ 瞬発的な判断力

✅ 色・指示の記憶力

✅ 落ち着いて反応する自己コントロール力

- 方法:

🔸基本のやり方

🔸複数の色が表示される画面やカラーボードを準備します。

🔸 支援者や保護者が「赤をタッチ!」「青を押して!」とランダムに指示を出します。

🔸子どもはその色をすばやく見つけて、反応(タッチ or ボタン押し)✨

🔸👉 音声指示にすることで、聞く力(聴覚認知)も同時に育てられます。

🔸応用編:

🔸「ひとつ前の色」を押すルールに変更。

🔸 2〜3色を順番通りに押す記憶ゲーム形式に。

🔸「指示された色以外に反応」など、逆転ルールで混乱に打ち勝つ力も育てられます。

📌ポイント:

家庭でも簡単にできる!

スマホやタブレットのアプリを使ってもOK。

紙に色を塗ってボードを作るだけでも、十分トレーニングになります🎨

💡このゲームは、発達障害・グレーゾーンの子どもたちにも効果的で、遊びながら「感情の切り替え」や「集中の持続」が少しずつ身についていきます☺️

🔚 「遊び」と「支援」をつなげて、楽しく発達をサポート

家庭療育の第一歩として、リフレックスカラーズをぜひ取り入れてみてください!

5. 線上歩行で【バランス感覚×集中力】を遊びながら育てよう!

「じっと座っていられない」「体の使い方がぎこちない」そんな子どもの困り感にアプローチできる、家庭でできるシンプルな運動が【線上歩行】です🚶♂️

細い線の上を歩くだけで、バランス感覚・集中力・姿勢保持力を自然と身につけられます。

特に、幼児〜小学生の発達段階にピッタリのトレーニングです🌟

🔹準備とやり方(とっても簡単!)

- 床にビニールテープやマスキングテープでまっすぐな線を貼る

- 子どもにその線の上を歩いてもらうだけ!

✅ 線上歩行の5つのポイント

- 姿勢を意識しよう

背筋を伸ばして、視線はまっすぐ前に👀

猫背や反り腰にならないように注意。 - 足の運びはゆっくりと

かかとからつま先へできるだけ一直線上を歩く。

足をゆっくり置き、焦らず、丁寧に一歩ずつ。 - 腕を使ってバランスを取ろう

バランスを取るために初めは軽く腕を広げてOK。

慣れてきたら腕を下ろしてレベルアップ👐 - 深呼吸しながら歩こう

深呼吸を意識し、リラックスして行う。

息を止めると体が硬くなりバランスを崩しやすくなるため、自然な呼吸を心がける。 - 目線は前方2〜3m先へ

足元ばかり見ず、少し先2〜3m先を見ると体幹も安定します。

慣れたら目を閉じて歩くなど、難易度を調整できる。

🔸応用編:

🔸障害物(コーンやぬいぐるみ)を避けながら歩く🎯

🔸 音楽やメトロノームに合わせてリズム歩行🎵

🔸 後ろ向きや横向きでチャレンジ!🔄

💡線上歩行は、発達障害やDCD(発達性協調運動障害)の子にも効果的!

感情のコントロールや落ち着きが求められるシーンに備えた、「からだとこころ」の土台作りになります。

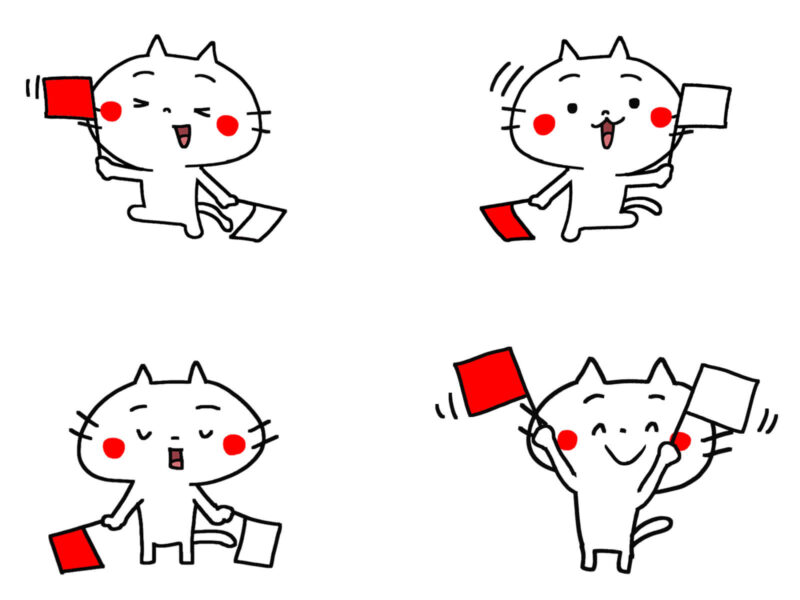

6. 旗揚げゲームで【判断力・自己コントロール】を楽しく育てる🎌

旗揚げゲームは、子どもが夢中になって取り組める中で、

🧠「聞く力」「考える力」「瞬時の判断」

をすべてフル活用する知育×運動あそびです!

旗の動きに集中することで、感情の切り替えや衝動のコントロールにもつながります✨

実践方法

🔸基本のやり方

- 赤と白の旗(カードや布でもOK)を用意

- 指示者が「赤あげて」「白さげて」などと声をかける

- 子どもが指示どおりに旗を動かす!

例:

🗣「赤あげて、白さげて」→🚩赤を上げて、白を下げる

🗣「赤さげないで白あげて」→🚫赤はそのまま、白を上げる

✅ 旗揚げゲームのポイント

✅ 指示をよく聞く

・最後まで聞いてから動く!慌てるとミスしがち😅

・「〇〇あげて」「〇〇下げて」「〇〇下げないで〇〇あげて」などの複雑な指示に注意。

✅ 素早く正確に動く

・耳で聞いた情報をすぐに体の動きに反映させる。

・何度も繰り返して、判断スピードを上げる。

✅ 自分の判断で動く

・周りに影響されず、自分の判断で動く。

・途中で迷わないように、落ち着いて指示を処理する。

✅ 難易度アップで挑戦心を引き出す

・スピードを速くする

・より複雑な指示にする

(例:「赤をあげてから白をさげる」)。

・逆の動きをするルール

(例:「赤あげて」と言われたら白を上げる)

🔸応用編:

🔹 リズムに合わせて旗を上げ下げ🎵

(リズム感+集中)

🔹 ペアやグループでチーム戦にする

(対人スキルUP)

🔹 動作を組み合わせる🤸♀️

(例:「赤あげて+ジャンプ!」)

💡旗揚げゲームは、楽しみながら「自己制御」「感情のコントロール力」を育むのに最適✨

特に多動・衝動性が強い子どもには、「落ち着いてから動く」経験を積める貴重な遊びです。

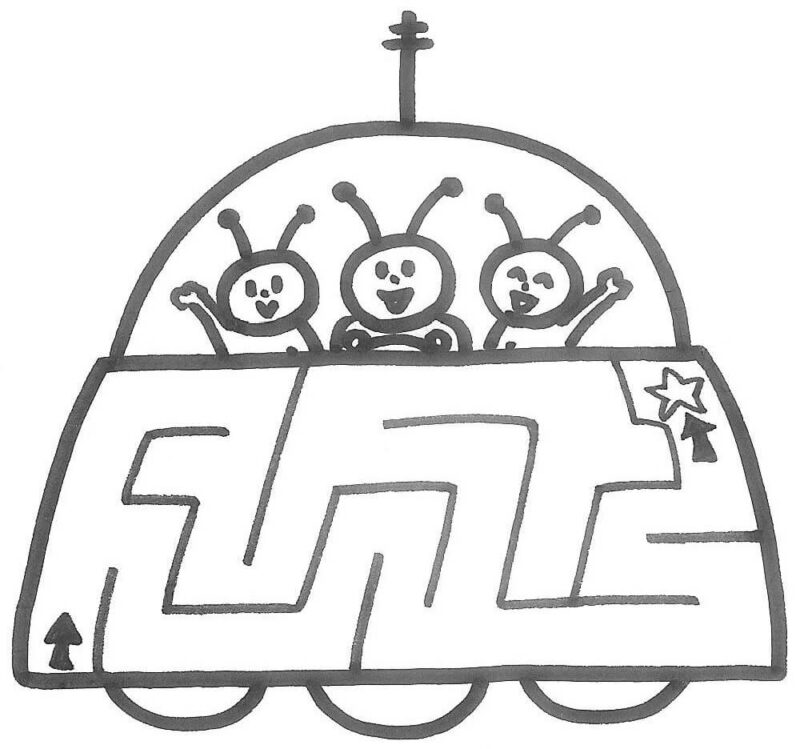

7. 【迷路遊びで集中力と忍耐力UP✨】親子で楽しむ力育てゲーム

迷路を解く遊びは、集中力や忍耐力、問題解決力を自然と育むのにとても効果的です。

一つの道をゴールまでたどるには、試行錯誤と継続的な努力が必要。

子どもが「あきらめずに考える力」や「落ち着いて取り組む姿勢」を身につけるには、ぴったりの遊びなんです。

🌟迷路遊びのねらい

- じっくり考える力がつく

- 失敗してもやり直す柔軟性が育つ

- 小さな成功体験が「やればできる!」という自信に💪

おすすめの実践方法

✅ 紙やアプリで迷路に挑戦!

⇒ お出かけ先では紙、家ではタブレットや知育アプリを活用して楽しく取り組みましょう。

✅ 集中して1本の道をたどる練習

⇒「焦らなくていいよ」と声をかけ、丁寧にたどる習慣を育てます。

✅ レベルアップ式で継続を促す

⇒ 最初は簡単な迷路、次に少し複雑なもの…という流れで段階的に挑戦することで、成長を実感できます。

🎯迷路遊びで育つ力と工夫ポイント

| 育つ力 | 工夫ポイント |

|---|---|

| 忍耐力 | 最後までやり切る経験が自信に✨ クリアできた達成感を味わい、次のチャレンジへの意欲を高める。 |

| 柔軟な思考 | 行き止まりでもやり直すことで「違う方法で考える力」がつく。 |

| 集中力 | 迷路を解く際、途中で気が散らないように意識する。 視線を迷路の道筋に沿わせ、ゴールまでの道を丁寧にたどる。 最初はシンプルな迷路から始め、徐々に複雑なものに挑戦。 |

\「できた!」の達成感が、次への意欲を引き出します/

難易度を上げたり制限時間をつけたりして、ゲーム感覚で楽しむとより効果的です🎮

8. 【サイモンセイ🗣️】ルールを守って遊びながら自己コントロール力を育てよう

「サイモンセイ(Simon Says)」は、遊びながら集中力・聞く力・自己抑制が身につく、親子で楽しめるゲームです。

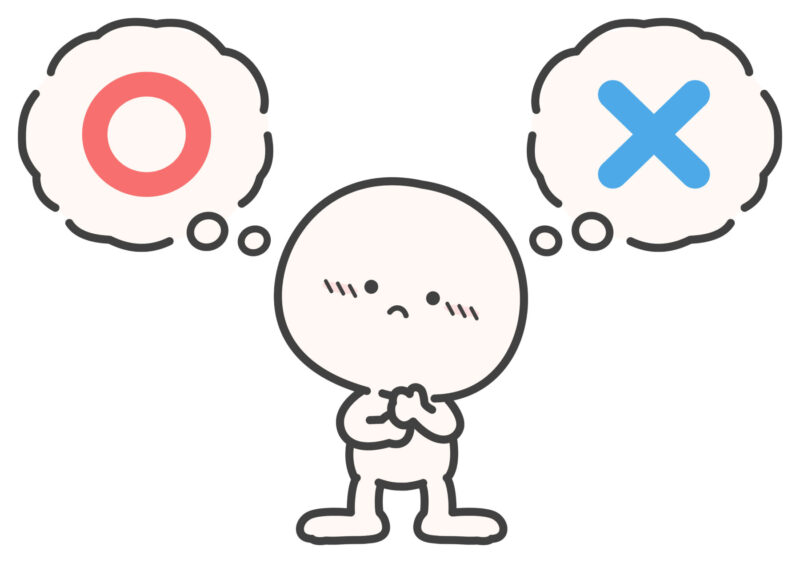

「○○して」と言われたときに、それが「サイモンセイで○○して」だったら動く、そうでなければ動かない…という簡単なルールですが、実は瞬時の判断力や冷静な思考力が鍛えられます。

🌟こんなお子さんにおすすめ

- つい反応してしまう衝動をコントロールしたい子

- ルールを守る練習がしたい子

- 集中して話を聞く力をつけたい子

サイモンセイのルール・実践方法

「サイモンセイ(Simon Says)」は、子どもの自己コントロールや注意力を養うのにぴったりのゲーム!

「サイモンセイで始まる指示」に従って動き、自己コントロール力を鍛えることができます。

間違った指示に反応しないことが重要なポイントです。

このゲームのルールは次の通りです。

- リーダーの指示に従う

1人がリーダーとなり、「サイモンセイで〇〇して」と指示を出します。

例:「サイモンセイで手をあげて」と言われたら、全員がその指示に従って手をあげます。 - 「サイモンセイ」がついたときだけ動き、ついていなければ動かない。

リーダーが「サイモンセイで」と言わずに「手をあげて」とだけ言った場合は、その指示に従わないのがルール。

間違えて指示に従ってしまうと失敗。 - 間違えたら一度休憩し、ゲームの観察者に回る。

ゲームを進める中で、間違えた人は座って次の指示を待つなどして、最後まで残る人を目指します。

✅育つ力と親の声かけの工夫

| 育つ力 | 声かけのコツ |

|---|---|

| 判断力 | 「よく聞いてから動こうね」 |

| 自己抑制 | 「急がなくていいよ、正しく動くことが大事だよ」 |

| ルール理解 | 「今のはサイモンセイって言ってなかったね。よく気づいたね!」 |

サイモンセイのポイント

ポイントは、「聞いてすぐに動かない」「よく聞いてから判断する」こと。

これが自己コントロールの練習になるんです。

✅ 「サイモンが言ったら」実行するルールを守る

・「サイモンセイ(Simon says)」で始まった指示だけを実行する。

・それ以外の指示には反応しないことで、聞き分ける力を養う。

✅ 瞬時の判断力を鍛える

・素早く正しい動作を選ぶことで、集中力と反射神経を向上させる。

✅ 自己コントロール力を養う

・間違えないように落ち着いて判断することで、衝動的な行動を抑える練習になる。

🌱繰り返すことで、ルールを守る力、落ち着いて行動する力、注意力が着実に育っていきます。

遊びながら学べるから、毎日の親子時間にも取り入れやすいです😊

遊びの中にこそ「力を伸ばすチャンス」がある!

子どもの「集中力」「忍耐力」「自己コントロール力」は、一朝一夕では身につきません。

でも、迷路遊びやサイモンセイのように【楽しさ】をベースにした活動を通じて、無理なく育てることができます。

🍀「遊び=学び」になる工夫を取り入れて、わが子の成長を一緒に見守っていきましょう!

9. よくある質問

子どもがゲームを楽しめない場合はどうする?

簡単なルールから始め、少しずつステップアップしましょう。

効果が出るまでどれくらいかかる?

個人差がありますが、継続することで効果が出やすくなります。

何歳から始めるのが理想?

3歳頃から始めると効果が高いですが、年齢に応じた方法で取り組めます。

兄弟がいる場合の対応は?

兄弟一緒に楽しめるゲームを選び、協力して行うのが効果的です。

ゲームに飽きたらどうする?

ルールを変えたり、新しいバリエーションを加えてみましょう。

家庭で簡単にできるものは?

タイマーを使った切り替え練習や、旗揚げゲームなどが手軽です。

集中力が続かない場合の工夫は?

短時間で区切り、成功体験を積み重ねることで集中力が伸びます。

幼稚園や学校でも使える?

先生と相談しながら取り入れると、集団生活にも役立ちます。

親がイライラしないためのコツは?

子どもと一緒に楽しむ気持ちを持つと、お互いにストレスが減ります。

継続するコツは?

ルーチン化し、子どもが「楽しい」と感じる要素を加えましょう。

まとめ

「自己コントロール」は、大人でも難しい力。

感情が高ぶると冷静になるのは、子どもにとってなおさら難しいことです。

我が家の息子も、怒りや悔しさを感じると気持ちの整理ができず、行動が荒れてしまうことがあります。

それでも、今回ご紹介した遊びや関わりを継続していくうちに、

少しずつですが変化が見えてきました✨

・泣いたり怒ったりしても、自分なりに気持ちを立て直そうとする姿

・以前よりも落ち着いて話を聞ける時間の増加

これらの小さな「できた!」が、子どもの自信にもつながっていくと感じています。

焦らず、比べず、親子で楽しみながら取り組むことがいちばんの近道です🍀

お子さんのペースに寄り添いながら、自己コントロール力を少しずつ育てていきましょう。

📘次回予告

次回は、「子どもの癇癪を落ち着かせる5つの方法|親ができる声かけ&環境づくり」をご紹介します。

遊び感覚で取り入れられる内容をお届け予定ですので、どうぞお楽しみに🎵