はじめに育児ストレスとアンガーマネジメントの関係とは?

💭「また怒ってしまった…」そんな自己嫌悪に悩んでいませんか?

この記事では、

- 怒りを爆発させる前にできるアンガーマネジメントの方法

- 子どもとの信頼関係を深める対話スキル

- 育児ストレスを軽減するセルフケア術

を【実体験】をもとに紹介します。

育児はかけがえのない喜びを与えてくれる一方で、【育児ストレス】や【ママの怒り】に直面する日々でもあります。

「つい子どもに感情をぶつけてしまった」「イライラが止まらない」——そんな経験、あなたにもありませんか?

実は私自身、【実体験】として感情のコントロールができずに悩んだことが何度もあります。

でも、「アンガーマネジメント(怒りの感情を上手に扱う方法)」を学び、少しずつ育児に取り入れることで、心に余裕が生まれました🌿

💡この記事では、以下のような方に向けてお届けします

- 育児のイライラが止まらないママ・パパ

- 子どもを怒りすぎてしまい、自己嫌悪に悩んでいる方

- 感情をコントロールする具体的な方法を知りたい方

子どもとの関係性をより良くするには、まず「親自身が感情を理解し、整える」ことがとても大切です。

このブログでは、【育児中のメンタルケア】【怒りの原因と向き合う方法】を中心に、具体例と一緒にわかりやすく解説しています。

一緒に「怒りに振り回されない育児」を目指していきましょう✨

目次

- 親が身につけるべきアンガーマネジメントとは?

- 怒りの原因を理解する重要性

- 怒りを沈めるための即効テクニック

- 【子どもとの関係改善】アンガーマネジメントに役立つ親子の対話スキルとは

- 自己ケアで親のストレスを解消する方法

- アンガーマネジメントのための具体的な練習方法

① 具体的な怒りの対処法

② ジャーナリング

③ リラクゼーション法

④ 親同士のサポートグループ - よくある質問

- まとめ - ストレスの少ない育児のために

1. 育児ストレスを減らす!親が身につけたいアンガーマネジメントの基本【実体験あり】

育児中、「また怒ってしまった…😔」と自己嫌悪に陥ったことはありませんか?

アンガーマネジメントは、怒りやイライラを適切にコントロールし、冷静な対応を可能にするスキルです。

子どもとの関係をより良くし、親自身のメンタルケアにもつながります✨

📌アンガーマネジメントとは?

アンガーマネジメントとは、「怒りの感情」を理解し、自分自身で調整できるようになるための心理的スキルです。

特に子育て中のママ・パパには必須のスキルとも言えます。

感情にまかせて叱ってしまうと、親子関係にヒビが入ることも…💦

でも、冷静に対応できれば、信頼関係はむしろ深まります!

【実体験】イライラを深呼吸でコントロールした話

私は、何度も注意しているのに子どもが全然聞かないとき、どうしてもイラっとしてしまっていました。

でも、アンガーマネジメントを知ってからは…

🟡 まず深呼吸 →

🟡 少し距離を取る →

🟡 冷静に伝える

この3ステップを意識するようにしたんです。

すると子どもも、私が落ち着いていると自然と話を聞いてくれるように👂

以前よりずっと信頼できる関係が築けてきたと実感しています。

2. 怒りの原因を知ると感情をコントロールしやすくなる!

「なんで私はこんなに怒ってしまうの?」

育児の中で繰り返されるイライラの裏には、必ず「怒りの引き金(トリガー)」があります。

💡育児中にありがちな「怒りのトリガー」

🔹 子どもが約束を守らない

🔹 家事が予定通りに進まない

🔹 兄弟ゲンカが止まらない

🔹 寝不足や疲れがたまっている

これらは、「ママ・パパの怒りスイッチを押す【背景】」としてよくあるもの

🔍まずは「自分の怒りポイント」を知ることが第一歩!

怒りの前兆を知っておくと、感情が爆発する前にクールダウンする準備ができます。

📝自分の「怒りやすい状況」をメモしておくだけでも、セルフモニタリングの力がUPしますよ。

3. 育児イライラを今すぐ鎮める!アンガーマネジメント即効テクニック3選

育児中に「もう限界!」と感じたとき、すぐにできるクールダウン法をご紹介します🌿

💨1. 深呼吸で心を落ち着ける

怒りを感じた瞬間に、ゆっくり深く呼吸をしてみましょう。

「息を吐く方を長くする」のがコツ。副交感神経が働き、自然と落ち着いてきます。

🔢2. 数を数えるテクニック

イライラが頂点に達しそうなときは、1から10まで数えてみましょう。

脳に「待つ時間」を与えることで、感情の波が静まりやすくなります。

🚶♀️3. 少し外へ出てリセット

子どもが安全であれば、短時間の散歩も効果的。

外の空気を吸うだけで、脳も心もリフレッシュできます🌿

📚関連記事でさらに学ぼう✅

- 「親としてのメンタルヘルスケア:子育てのストレスを軽減するための実践的アプローチ」

- 「育児疲れや落ち込みから回復する7つの方法」

- 「心が疲れた時に観たいドラマ10選|癒しと元気を与えてくれる作品」

- 「完璧な親を目指さない:育児を楽しむための心構え」

4. 【子どもとの関係改善】アンガーマネジメントに役立つ親子の対話スキルとは

「怒鳴ってしまった…」「もっと優しく話したかったのに…」

そんな後悔、ありませんか?

子どもとのやり取りでイライラしてしまう原因の多くは、感情的なコミュニケーション。

でも、【伝え方をちょっと工夫するだけ】で、親子の信頼関係はぐっと深まります✨

子どもと感情的なやり取りを避けるためには、対話の仕方を工夫することが大切です。

怒りに任せた言葉や感情的な言葉を避け、相手の気持ちを理解しながら話すことで、親子関係が深まります。

👂子どもの心をひらく!共感的な質問のコツ

「なんでやらないの?」ではなく、

「どうしてやりたくなかったのかな?」「今どんな気持ち?」と問いかけてみましょう。

✅ 子どもが感情を言葉にしやすくなり

✅ 話し合いの土台ができる

✅ ママやパパも冷静でいられる

そんな好循環が生まれます😊

🧊感情的な言葉を避けるだけで関係が変わる!

怒りに任せて「いい加減にして!」など強い口調で言ってしまうと、

子どもは心を閉ざしがちになります。

【冷静な言葉選び】ができるようになると、

子どもとの関係がぐっとスムーズになります✨

5. 【育児ストレス対策】親が穏やかでいるためのセルフケア術

育児で毎日ヘトヘト…そんな状態では、子どもに優しくするのも難しいですよね。

実は、アンガーマネジメントの基本は【まず親自身が整うこと】。

以下に、すぐに始められるストレス解消法をご紹介します🌿

🧘♀️1. 趣味や休息で「自分時間」をつくる

「何もしていないのに疲れる」

そんな日こそ、自分をいたわる時間を🌼

・カフェで一息☕

・お気に入りの音楽を聴く🎵

・ほんの5分、目を閉じるだけでもOK

✅ 気持ちが整い

✅ 子どもにも優しくなれますよ💗

🤝2. 同じ悩みを持つママ・パパと話してみる

【実体験】

私は近所の「子育てサロン」に参加してから、

「うちだけじゃなかったんだ」とホッとできる場ができました。

悩みを共有するだけでも、心の負担がスーッと軽くなります。

📚関連記事でさらに学ぶ

- 「子育て中のママ必見!忙しい日々でも今実践できる簡単ストレス解消法11選」

- 「親子でできるリラックス法:家庭内でストレスを管理する方法」

- 「家庭でリフレッシュするための「おひとり様タイム」のアイデア」

- 「心が疲れた時に観たい国内ドラマ5選|癒しと元気をくれるおすすめ作品」

📣まとめ|ママ・パパの心が整えば、子育てがもっとラクになる

子どもとの関係をよくしたいなら、

まずは【自分の心の余裕】を大切にしてみませんか?

感情的に怒らず、伝え方を少し変えるだけで、

イライラの悪循環から抜け出すことができます😊

育児のイライラに悩む方は、ぜひ以下の記事も読んでみてください👇

6. 【育児ストレス・怒りを手放す】アンガーマネジメントの具体的な練習方法6選✨

こんなお悩みありませんか?

- つい子どもに強く怒ってしまって自己嫌悪…

- イライラしても冷静に対応できるママになりたい…

- 子どもの特性に向き合いたいけど、心がついていかない…

それ、アンガーマネジメントを練習すれば改善できます😊

この記事では、私自身の【実体験】を交えながら、育児中の怒りとの付き合い方をお伝えします。

① 怒りの原因を知る・見える化する📝

アンガーマネジメントの基本は「怒りのトリガー(引き金)」を理解すること。

- どんな時にイラッとする?

- なぜその言動に反応してしまうのか?

【具体例】

「朝の準備で子どもが着替えないとイライラする」

→実は「時間に遅れる」ことが不安で怒っている…など。

怒りは、実は【第2感情】と言われています。

本当は「不安」「焦り」「疲れ」などが根底にあることが多いのです。

② 怒りのピークをやりすごす呼吸法🧘♀️

怒りのピークは【最初の6秒】と言われています。

まずはその時間をやり過ごしましょう。

- 深呼吸を3回ゆっくりする

- 頭の中で「6・5・4・3…」とカウントダウン

- 「今怒ってるな」と自分に気づくだけでも効果的

✨ポイント

怒りをゼロにするのではなく、「爆発しないように温度調節」するイメージです。

③ 書くだけで整理できる「感情ジャーナリング」✍️

紙に怒りやモヤモヤを書き出すだけで、驚くほど気持ちが軽くなります!

感情ジャーナリングの3ステップ

- 今日の出来事・怒りの原因を書く

- なぜその感情が湧いたのか分析する

- 次に同じ場面が来たときの対処法をメモしておく

🌼寝る前の5分でOK。習慣化すると「感情の棚卸し」が上手になります。

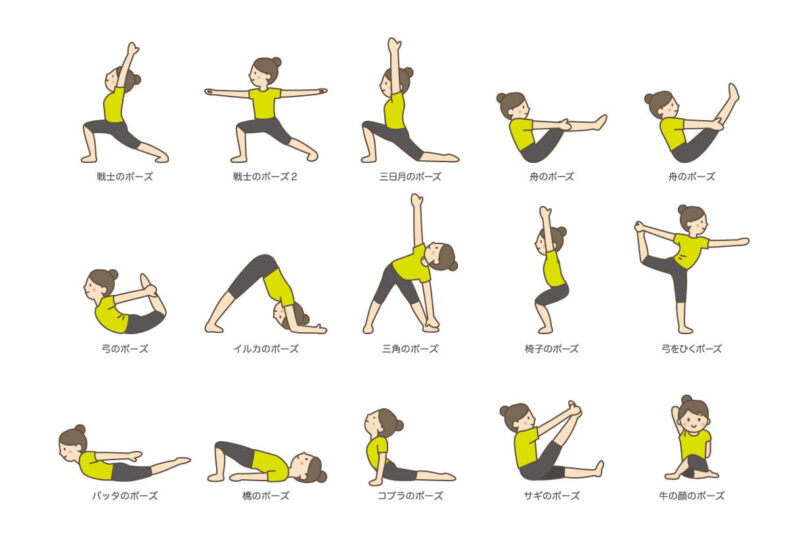

リラクゼーション法には、ヨガや瞑想などがあり、心身をリラックスさせることができます。

④⑤⑥ リラックスで怒りをリセット💤【育児中でもできる簡単リラクゼーション】

心が疲れていると、ちょっとしたことでイライラしやすくなりますよね。

おすすめは…

- ④ ヨガ(簡単なストレッチでもOK)

身体の緊張をほぐし、心を落ち着けるためのポーズを取り入れます。

- ⑤ 瞑想(1分間だけでも◎)

静かな場所で座り、呼吸に意識を集中させることで深いリラックスが得られます。

- ⑥ 深呼吸(寝る前やトイレで一人になれる時間に)

ストレスを感じたときに、ゆっくりと深く呼吸することで気持ちを落ち着けます。

🧡自分の気持ちに向き合う時間を、少しでもつくってあげましょう。

7.【実体験】親同士のサポートグループで心が軽くなった話👭

私は、コロナ禍で育児をスタートし、周囲に頼れるママ友もいませんでした。

発達特性のある息子が幼稚園に入園してからも、

周りの子と比べては落ち込み、誰にも相談できない孤独を感じる日々……。

そんな私の世界が変わったのは、【療育センター】に通い始めたことがきっかけでした。

先生に悩みを聞いてもらえたことで気持ちが軽くなり、同じ悩みを抱えるママたちと出会えたのです。

✔ 勇気を出して参加した「地域の会」で仲間ができた

その後、思い切って参加したのは、

- 地域の「子育てサークル」が主催する「就学前の不安を語る会」

最初は一人での参加に不安もありましたが、そこで出会ったママたちは、私と同じように悩みを抱えながら育児をしていました。

「わかるよ」「うちもそうだよ」と共感し合える会話に、何度も救われました。

さらに、その会で出会ったママから、発達特性のある子を育てる親のサークルを紹介してもらい、つながりが広がっていきました。

✔ 今では心の支えになってくれる「戦友」が

療育センターや児童発達支援の座談会、子育てサークルを通じて、気軽にLINEできるママ友や、

気持ちを素直に話せる「戦友」のような仲間ができました。

今は、「今日はつらかった」「こんな小さな成長があった」と話せる相手がいることで、

育児の孤独感や不安がぐっと軽くなっています。

✔ 一歩踏み出すことで、孤独から抜け出せる

「ママ友の作り方がわからない」

「誰にも悩みを話せず、つらい」

そんな方には、ぜひ地域の会や親のサークルに参加することをおすすめします。

私自身、最初の一歩を踏み出したことで、たくさんの共感と支えを得ることができました。

同じ思いをしてきたママたちと出会えることで、育児が少しずつラクになっていくはずです。

【育児ストレスや孤独を解消】親の支えになる「サポートグループの探し方」🔍

育児の悩みを一人で抱え込んでいませんか?

特に発達障害や発達特性のある子どもを育てる親にとって、共感し合える仲間との出会いは、心の大きな支えになります。

ここでは、私自身の経験をもとに「親のサポートグループの見つけ方と選び方」をご紹介します✨

✔おすすめの探し方【実体験にもとづく】

以下のような場では、同じ悩みを抱える親に出会いやすく、自然とつながりが生まれやすいです。

- 🧩発達障害児の親の会

⇒地域の支援センターや療育施設に情報があります。 - 🏫療育センターや児童発達支援事業所の座談会

⇒同じような年齢や特性の子を持つ親との貴重な交流の場。 - 🏡自治体主催の子育てサロン・子育て支援センター

⇒無料で参加でき、情報交換もできます。 - 🌐オンラインの親のサークル(Instagram、Xなど)

⇒匿名で参加できる場合もあり、気軽に相談しやすいです。

✔参加するときのチェックポイント💡

サポートグループを選ぶときは、以下のような観点を大切にしてみてください。

- ✅自分と似た悩みを持つ親がいるか

発達特性・育児のストレスなど、共通の悩みがあると共感しやすい! - ✅話しやすい・聞いてもらえる雰囲気があるか

安心して気持ちを出せる環境かどうかを重視しましょう。 - ✅継続的に交流できる仕組みがあるか

定期開催の集まりやチャットグループなどがあると◎

🌸共感し合える仲間がいると、心が軽くなる

【実体験】

私自身、はじめは「相談できる人がいない」「ママ友もいない」と感じ、孤独でした。

でも、療育センターの先生や座談会で出会ったママたちと話す中で、少しずつ気持ちがほぐれていきました。

今では「一緒に悩み、笑い合える仲間」がいて、育児のストレスを抱え込みすぎずに過ごせるようになりました🌱

🤝親同士のサポートグループがもたらす効果

- 💬 経験の共有

「うちも同じだよ」と言われるだけで、安心感が生まれます。 - 🔄 アドバイスと情報交換

療育のこと、保育園の対応、行政サービスなど、リアルな情報が得られます。 - 💗 感情のサポート

話すだけで気持ちが整理され、リフレッシュにつながります。

💡サポートグループ探しのヒント(まとめ)

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 🎯 同じ悩みを持つ親とつながる | 発達障害・感覚過敏・言葉の遅れなど、共通項が多いと話がしやすい |

| 🤗 話しやすい雰囲気があるか確認 | 無理なく気持ちを出せるグループが理想 |

| 📱 オンライン・オフライン両方検討 | 忙しい方にはSNSやZoomでの会もおすすめ |

📣少しの勇気が、支えにつながる

もし「孤独でつらい」「誰かに話したい」と思っているなら、ぜひ一歩踏み出してみてください。

たとえ最初は勇気が必要でも、あなたと同じように悩んでいる人は必ずいます。

【実体験】アンガーマネジメントを学んだ経緯

私は育児に悩み、アンガーマネジメントの本を3冊読みました。中でも『子育てのイライラ・怒りにもう振り回されない本』(著:篠真理子)は実践的でとても参考になりました。

また、市の子育て支援センターで開催された【アンガーマネジメントのミニ講座】にも参加。

他のママたちと体験を共有できたことで、孤独感も少し軽くなりました。

🌟まとめ|アンガーマネジメントは「自分を守る手段」

「怒りを爆発させないための引き出し」を少しずつ増やしていくことが、育児ストレスを減らす近道です✨

育児のストレスは誰にでもありますが、共感と安心のあるつながりがあると、前向きに乗り越えられることもたくさんあります。

あなたにとっての「安心できる場所」が見つかりますように🌸

私自身、「一歩踏み出してつながる」ことで、心がラクになりました。

あなたも、今日からできる小さな一歩を踏み出してみませんか?

8. よくある質問

親が怒りをコントロールできるようになるまで、どのくらいの期間がかかる?

習慣化には1〜3ヶ月程度かかることが多いですが、意識するだけでもすぐに効果を実感できます。

育児中にイライラしやすい時間帯は?

朝の支度時間や寝かしつけの時間帯が特にストレスが溜まりやすいです。

怒りを抑えられなかったときのフォローは?

「ママ(パパ)も感情的になってごめんね」と伝え、次にどうするか話し合うのが大切。

子どもが感情を爆発させたとき、親はどう対応すればいい?

まずは落ち着いて聞き、感情を否定せずに「そうだったんだね」と受け止めるのが効果的。

イライラを減らすために日常でできることは?

5分でも「自分の時間」を持つ、リラックスできる習慣を作るのが大切。

パートナーとのアンガーマネジメントはどうすればいい?

メッセージ(「私はこう感じる」)を使い、感情的にならず伝えるのがポイント。

アンガーマネジメントの効果を高める習慣は?

朝に瞑想、日記を書く、寝る前に1日の良かったことを振り返る習慣が効果的。

親がイライラしていると、子どもにどんな影響がある?

子どもも不安になったり、怒りっぽくなることがあるので、穏やかな対応を意識。

怒らない子育てって本当にできるの?

完全に怒らないのは現実的ではありませんが、「感情に振り回されない伝え方」をすることは可能です。

アンガーマネジメントはその一助となります。毎日イライラしてしまう私は、ダメな親?

そんなことはありません。多くの親が同じように悩んでいます。

イライラは「疲れ」「焦り」「理想とのギャップ」などが原因。

まずは自分の感情に気づくことが第一歩です。子どもに怒った後、どうフォローすればいい?

「さっきは怒りすぎちゃったね、ごめんね」と素直に謝ることが大切。

感情をどう扱うかを、子どもに見せることも教育の一部です。

まとめアンガーマネジメントで心に余裕ある育児を 🌈

怒りをうまくコントロールできるようになると、親子関係は驚くほど穏やかになります。

【ママの怒り】【育児中のストレス】に向き合い、感情の波を乗り越えるスキルは、どんな子育て家庭にも必要です。

🧘♀️例えば…

- 感情が高ぶったときの「6秒ルール」

- 子どもに伝わりやすい「Iメッセージ」の使い方

- 忙しい毎日に少しの「自分時間」をつくる工夫

これらを取り入れることで、【イライラをコントロール】しながら、前向きな気持ちで子どもと向き合えるようになります。

✨できることから少しずつ取り入れて、自分自身の心を大切にしながら育児を楽しんでいきましょう。

📣次回予告

「怒らない子育て!親のアンガーマネジメント8つのテクニック」です。

具体的な対策やテクニックを詳しくご紹介するので、ぜひご覧ください!

次回の記事もお見逃しなく👀