はじめに

絵本『ぼくのなかにはおこりんぼうがいます』は、

NHK Eテレで放送中の「ふつうってなんだろう?ユウセイのふつう」から生まれた話題作です📺

主人公・ユウセイくんは、怒りの感情をコントロールできずに悩む男の子。

「また怒っちゃった…」「本当は仲良くしたいのに」――

そんな「心の中の葛藤」を、言葉と分かりやすい絵で描いています。

親としても、「どうしてそんなに怒るの?」「わがままなのかな?」と感じる瞬間がありますよね。

でもこの絵本は、そんな子どもの“怒り”の裏にある困りごとや苦しさに気づかせてくれます。

「発達障害の子どもへの接し方」や「子どものアンガーマネジメント(怒りのコントロール)」に関心がある方にもおすすめの一冊です📚

このあと紹介するあらすじでは、ユウセイくんがどのように「おこりんぼう」と向き合い、

少しずつ成長していく姿を一緒に見ていきましょう。

目次

はじめに

- あらすじと作品の背景

- 感想とテーマ解説|「怒り」は悪いことじゃない

印象的なメッセージ - 子どもの怒りは「困りごとのサイン」かもしれない

- 親として感じたこと・声かけのヒント

- 家庭での読み聞かせと活用アイデア

- 我が家で実践した支援ステップ(アセスメント〜振り返り)

- 読み聞かせ後の「感情ワーク」で振り返り

- よくある質問(FAQ)

- まとめ|「おこりんぼう」と共に成長する絵本

1. あらすじと作品の背景📖

みんなと野球をするのが大好きなユウセイくん。

でも、彼には少し困ったことがありました。

それは――「怒り」をコントロールするのが苦手なこと。

思い通りにいかないとすぐに怒ってしまい、友だちに「こわい」と言われてしまうユウセイくん。

そんな自分が嫌で、2年前から「自分の中にいるおこりんぼう」と向き合う修行をはじめます。

絵本『ぼくのなかにはおこりんぼうがいます』は、

NHK Eテレで放送中のショートアニメ「ふつうってなんだろう?ユウセイのふつう」から生まれた作品。

「ふつう」って何だろう?――そんな深い問いを子どもにも分かりやすく届けてくれる、心に残る絵本です。

この絵本を読んでまず感じたのは、

「怒り」は「悪いもの」ではなく、「自分の中の一部」として丁寧に描かれている点。

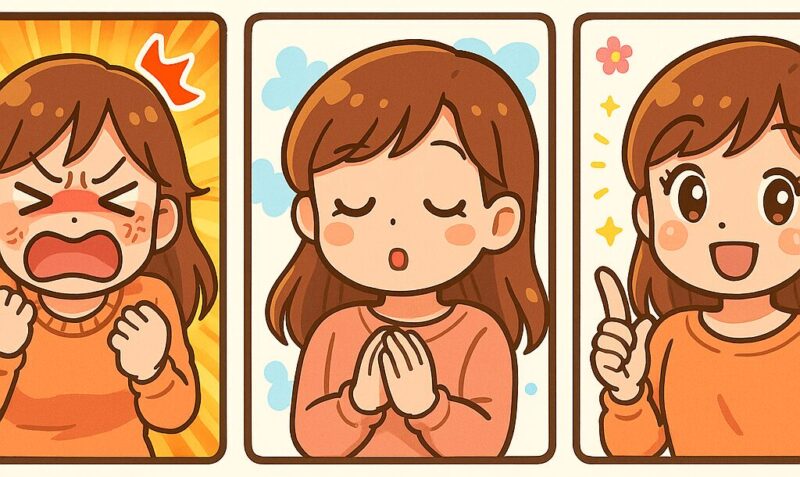

2. 感想とテーマ解説|「怒り」は悪いことじゃない🌋

ユウセイくんは「すぐ怒る怖い子」と見られてしまいますが、

本当は誰よりも自分の「おこりんぼう」に困っているのです。

これは発達特性をもつ子どもたちにも重なる部分があります。

感情のコントロールが難しいのは、

わがままだからではなく、脳の発達のバランスや感覚の過敏さなど、

生まれつきの「特性」に由来している場合もあります。

印象的なメッセージ💬

よのなかには、じぶんではどうにもならない「こまりごと」をかかえた人がいます。

うまれつき のうの はったつのバランスが デコボコだったりすることで、

きもちのコントロールが うまくできず、ついつい おこりすぎてしまうのです。

この絵本は、そんな「おこりんぼうの裏にある苦しさ」を代弁してくれる作品。

怒ってしまう子どもを「怖い」「わがまま」と決めつける前に、

「この子も困っているのかも」と気づかせてくれます。

3. 子どもの怒りは「困りごとのサイン」かもしれない💬

発達障害や感覚過敏をもつ子どもの中には、

音や光、服の感触などの刺激に過敏で、ストレスがたまりやすい子もいます。

また、思い通りに体が動かない(発達性協調運動症=DCD)ことで、

イライラが爆発するケースもあります。

そんなとき、親ができるのは「叱ること」よりも

「怒りの前にある困りごと」に気づいてあげること。

この絵本はその大切さを、やさしく、でもしっかりと教えてくれます。

4. 親として感じたこと・声かけのヒント🌱

私自身、子どもが感情を爆発させたときに

「なんでそんなに怒るの?」「また同じことして!」と責めてしまうことがあります。

でもこの絵本を読んでからは、

「おこりんぼう」は子ども自身の敵ではなく、

一緒に向き合っていく存在なんだと思えるようになりました。

子どもに「怒らないで」と言うよりも、

「どうしたらおこりんぼうと仲良くできるかな?」

と声をかけるほうが、ずっと前向きに感じます。

🎈読者へのメッセージ

もし、あなたのまわりに「おこりんぼうで悩んでいる子」がいたら、

この絵本を一緒に読んでみてください。

さあ、もし きみのそばに おこりんぼうで なやんでいる子がいたら、どうしますか?

どんな くふうをしたら いっしょに あそんだり べんきょうしたり することができるでしょう?

——その問いかけに、親として、支援者として、

もう一度「怒り」を見つめ直すきっかけがきっと見つかるはずです。

5. 家庭での読み聞かせと活用アイデア

📚読み聞かせ前に知っておきたいポイント

『ぼくのなかにはおこりんぼうがいます』は、怒りの感情をテーマにしているため、読むタイミングがとても大切です。

怒っている最中や、トラブルの直後ではなく、落ち着いている時間帯に読むのがおすすめです。

たとえば、

- 寝る前の穏やかな時間

- 休日の午前中(心に余裕があるとき)

- お風呂上がりやスキンシップの時間

「最近おこりんぼうが出てきちゃうね」と自然に話題に出しながら、

「おこりんぼう」を子どもの中にある「気持ちのキャラクター」として扱うと、

子どもも受け入れやすくなります。

👂読み聞かせ中の工夫|「おこりんぼう」を「他人ごと」にしない

我が家では、5歳の息子は、思い通りにならないと叩いたり、怒ったり、

勝負に負けると泣き崩れてしまうことがあります。

絵本を読むときには、ただ読むだけでなく、

ページをめくりながら「ユウセイくん、今どんな気持ちかな?」と声をかけています。

息子は「おこりんぼうが出てきたね」と言いながら、

自分の中の「怒り」を少しずつ客観的に見られるようになってきました。

ポイントは、

- 「怒る=悪いこと」ではなく、「気づく・受け止める」流れを作ること

- 子どもの表情や反応を見ながら、一緒に「心の中の会話」をすること

たとえば、

「おこりんぼうが出てきたとき、どうしたらユウセイくんみたいに修行できるかな?」

「ママの中にもおこりんぼういるんだよ」

と伝えると、子どもも「ママもか!」と笑ってくれます。

6. 我が家で実践した支援ステップ(親の視点)

🧩STEP1:アセスメント|怒りの「きっかけ」を観察する

『ぼくのなかにはおこりんぼうがいます』を読んで、まず取り組んだのが「観察」です。

息子が「おこりんぼう」になってしまう場面を、できるだけ客観的に見つめてみました。

たとえばこんなきっかけ👇

- 洋服が少し濡れたとき(触覚過敏)

- 遊びが中断されたとき(切り替えの難しさ)

- 勝負に負けたとき(切り替えの難しさ)

- 複数の指示を一度に受けたとき(情報処理の苦手さ)

- 思い通りに体が動かないとき(発達性協調運動症=DCD傾向)

- 眠たいとき

- 疲れたとき

これらは「わがまま」ではなく、感覚の過敏さや発達の特性が引き金になっていることが多いと気づきました。

怒りは「困っているサイン」だと分かると、こちらの受け止め方も大きく変わります。

🎯STEP2:目標設定|「怒らない」より「気づける」へ

以前は「怒らないようにしようね」と声をかけていましたが、

それでは本人も「我慢しなきゃ」とストレスが溜まるばかり。

そこで目標を、「怒らない」から「怒りに気づける」に変更しました。

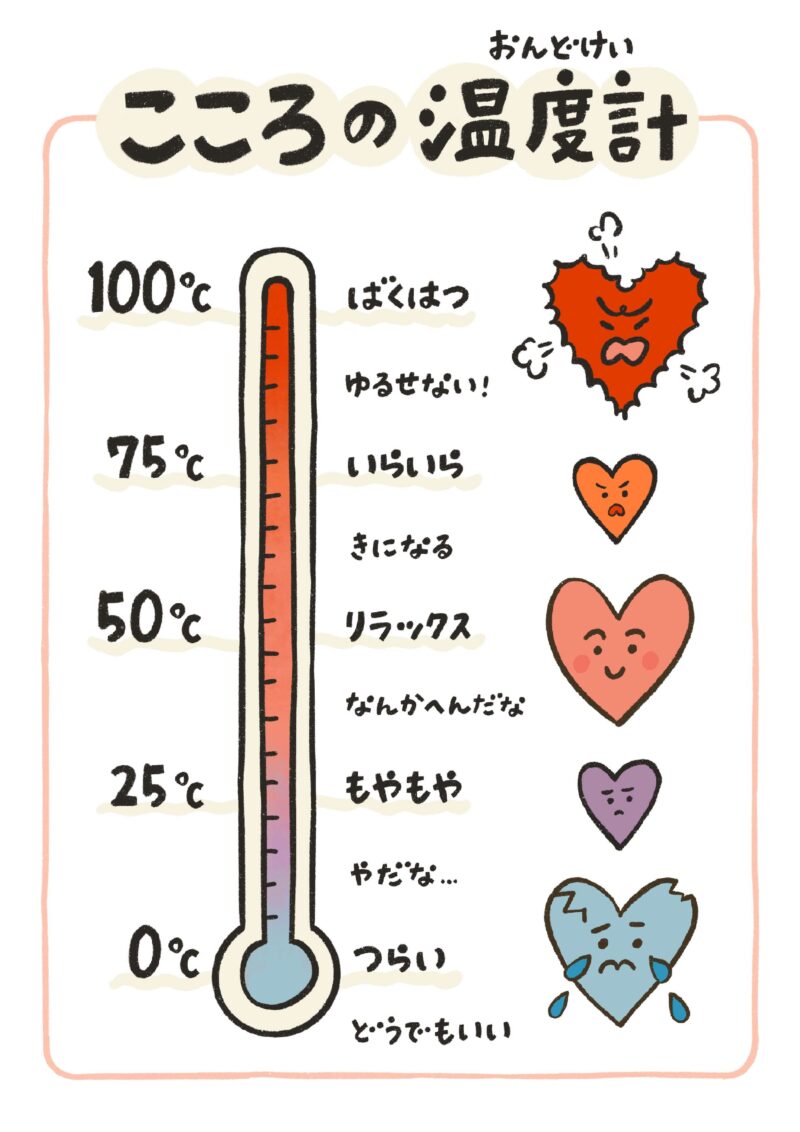

息子と一緒に「こころの温度計」を作り、

0(つらい)〜50(リラックス)〜100(爆発)で今の気持ちを表すようにしています。

「ママ、いま80だよ」

「じゃあちょっと深呼吸して、100にならないようにしようか」

こうして、怒りの前兆を言葉にできるようになり、

「おこりんぼう」が出る前に気づけるようになってきました。

💬STEP3:アプローチ|「おこりんぼう」と仲良くなる方法

息子の場合、「怒る=自分が悪いこと」と感じてしまう傾向がありました。

そこで、『ぼくのなかにはおこりんぼうがいます』の世界観を借りて、

「おこりんぼう」は「悪者ではなく、一緒に暮らしているキャラクター」と伝えました。

🧘♂️我が家で取り入れた支援方法

- おこりんぼうノート:

怒ったときに、どんなことが嫌だったかを絵で描く - 「おこりんぼうが出てきた」サイン:

深呼吸3回 or 抱っこを求める - リセットルーティン:

好きな絵本を1冊読む or ボールを握る(感覚刺激で落ち着く)or 好きなアイスを食べる

さらに、「怒り」が出たあとには、「出さなかった」よりも

「気づけた」「落ち着こうとした」を褒めるようにしました。

「おこりんぼう、早く気づけたね!」

「落ち着こうとしたの、ママ見てたよ」

この言葉がけが、「怒っても受け止めてもらえる安心感」につながり、

少しずつ爆発の頻度が減っていきました。

🔁STEP4:振り返り|「怒り」とのつきあい方が変わった

以前は怒りが爆発すると、私もつい感情的になりがちでした。

でも今は、怒ったときこそ「おこりんぼうが出てきたサイン」として受け止められるように。

息子も、自分の中の気持ちを少しずつ整理できるようになってきています。

たとえば、

- 「ママ、いまおこりんぼうがきたけど、バイバイできた!」

- 「ズボン濡れたけど、ちょっと我慢してみた」

そんな言葉が出るようになったとき、

「怒り」を通して成長している姿を感じました。

7. 読み聞かせ後の「感情ワーク」で振り返り✋

絵本を読んだあとにおすすめなのが、簡単な感情ワーク。

我が家では次のような方法を取り入れています👇

🌈1. 「おこりんぼうカード」を作る

- 紙に顔マークを描いて、「おこりんぼう」「かなしい」「うれしい」「びっくり」などを書き出す。

- 子どもにその日の気分を選んでもらう。

→ 言葉で気持ちを表す練習になります。

🎨2. 「おこりんぼうの退散ポーズ」を考える

- 「おこりんぼうが出てきたら深呼吸ポーズ」など、家庭ルールを決めておく。

- 息子は両手を広げて「バイバイおこりんぼう~!」が合図です。

💬3. 「怒っちゃったとき」を振り返る

- 「あのとき、おこりんぼう出てきたね。どうすればよかったと思う?」

- 一緒に考えることで、怒りを「分析」できるようになります。

こうした小さな積み重ねが、アンガーマネジメントの基礎になります。

🏫保育・幼稚園での活用アイデア

保育士さんや先生方にも、この絵本はおすすめです。

グループ活動の前に読めば、

子どもたちが「怒りは悪くない」「誰にでもある」と知ることができます。

たとえば:

- トラブルが起きたとき、感情を共有する教材として

- 生活発表会や集団活動の導入として

- 「みんなの中にもおこりんぼういる?」と話し合う時間に

子ども同士が「怒る友だち」を理解するきっかけにもなります。

8. よくある質問(FAQ)

『ぼくのなかにはおこりんぼうがいます』は何歳から読めますか?

目安は4〜8歳ごろ。感情を理解しはじめる年中〜小学校低学年におすすめです。

読み聞かせるタイミングはいつがいい?

怒っている最中ではなく、落ち着いた時間(寝る前・休日の朝など)が効果的です。

怒りっぽい子に読ませても大丈夫?

もちろんOKです。怒りを「悪いこと」ではなく「心の一部」として受け入れる手助けになります。

発達障害や感覚過敏の子にも合う?

はい。感情のコントロールに悩む子にとって、共感できるストーリーです。

保育園や学校で読んでもいい?

集団生活の中で「怒りの理解」を学ぶ導入教材として最適です。

親向けのメッセージもありますか?

はい。「怒りの裏にある困りごとに気づく」ことの大切さを伝えています。

作者は誰?

NHK Eテレ「ふつうってなんだろう?ユウセイのふつう」制作チームが原案です。

アンガーマネジメント絵本との違いは?

技術的な指導よりも「心の理解と共感」に重きを置いています。

続編や関連作品はありますか?

「ふつうってなんだろう?」シリーズのアニメにも関連ストーリーがあります。

どこで買える?

Amazonや楽天ブックス、書店の児童書コーナーで購入できます。

まとめ|「おこりんぼう」と共に成長する絵本

『ぼくのなかにはおこりんぼうがいます』は、

「怒り」を通して「自分と向き合う勇気」を描いた絵本。

子どもだけでなく、親や教師にも読んでほしい1冊です。

怒ることに悩む子、感情をうまく言葉にできない子に、

「きみだけじゃないよ」と伝えてあげられる優しい物語です。

📢次回予告

「5歳息子に激怒した体験と学んだこと|危険行動」

お楽しみに!

📎関連記事

- 💗【体験談あり】感情カードで子どもの気持ちを育てる方法と効果

- 会話が苦手な幼児・子どもにおすすめ絵本『絵でわかる なぜなぜ会話ルールブック

- 1歳から5歳の子どもにおすすめの絵本10選:年齢別の絵本選びのポイント

- こころを育てる七田式えほん:年齢別に学ぶ心の成長

- 子育てママにおすすめの偉人や有名人の格言:育児に役立つ言葉たち

- 【4歳向け絵本おすすめ12選】想像力と社会性が育つ!現役ママ厳選

- 【保存版】3歳の子どもに本当に読んでよかった絵本12選

- 【保存版】2歳児におすすめの絵本11選|知育・言葉・しかけ絵本を厳選

- 【実体験】5歳児におすすめの絵本13選|知育・感情教育にも◎

- 宮西達也の恐竜絵本|おすすめランキング&全作品あらすじ【泣ける】

- 『わくわく!たのしい まいにちのつくりかた』絵本レビュー

- 『きもちってなあに?』絵本の魅力と効果|感情を言葉で伝える