はじめに

「またぶつかった…どうして?」

そんな風に感じたこと、ありませんか?

発達障害のあるお子さんは、空間認知やボディイメージ(=自分の体の位置や動きを把握する力)が未発達なことが多く、

物や人との距離感をつかむのが苦手です。

そのため――

- ドアの枠に肩をぶつけてしまう🚪💥

- お友だちと遊んでいて思わず衝突👦💨👦

- 椅子に座るとき、うまく体の位置を合わせられない🪑💦

…といったことが日常的に起こる場合があります。

💭「うちの子、なんだか落ち着きがない…」

💭「どうして何度もぶつかるの?」

と不安になったり戸惑ったりすることもありますよね😢。

でも、実はこれ――

「注意力の問題」ではなく、体の感覚や脳の働きによる特性かもしれません。

✅ 脳がうまく体をコントロールできていない

✅ 自分の体の「位置」や「広がり」を感じにくい

✅ 空間や距離を認識するのが苦手

この記事では、

「なぜぶつかるのか?」という原因をわかりやすく解説し、家庭でできる支援方法も紹介していきます🌱。

目次

- 【発達障害の子どもがぶつかりやすい理由】

ボディイメージと空間認知の未発達が関係

ぶつかりやすい主な原因とは?

大人が「不注意」や「落ち着きのなさ」と感じてしまう行動の背景 - 【ボディイメージとは?発達障害の子に必要な体の感覚】

ボディイメージとは? - 【空間認知が苦手な発達障害の子どもの特徴と支援方法】

前後・左右の感覚がつかみにくい - 【「痛みを感じにくい」発達障害の特性とは?】

ぶつかっても平気な理由 - 【家庭でできる!ぶつかりやすい発達障害の子どもへのサポート方法】

安心して過ごせる環境づくりと、ちょっとした工夫がカギ

① 安全対策をしっかり行う

② 日常の声かけを工夫する

③ 感覚統合あそび・トレーニングを取り入れる - ボディイメージを育むための工夫と遊び

ボディイメージを育てる!効果的な遊びアイデア7選

① ストレッチで体を感じる

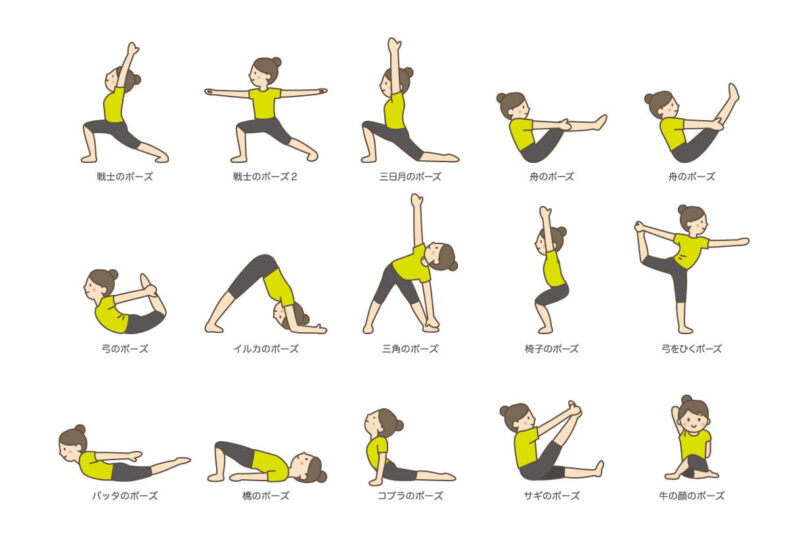

② ヨガや太極拳でゆっくり動く

③ ツイスターゲームで体の感覚UP

④ しがみつき遊びで安心+体感覚

⑤ 鏡を使った動きのまねっこ

⑥ 線の上を歩く「線上歩行」

⑦ お絵かきで体の形を描く - 親としての取り組みと改善例

- よくある質問(発達障害の子どもがぶつかる理由と対策)

- まとめ

1. 【発達障害の子どもがぶつかりやすい理由】ボディイメージと空間認知の影響 🚶♂️

ボディイメージと空間認知の未発達が関係しています💥

「またぶつかってる…どうして?」

そんな場面、日常の中でよく見かけませんか?

発達障害のあるお子さんは、

空間認知能力やボディイメージ(体の位置や動きを把握する感覚)の発達がゆっくりな傾向があります。

そのため、人や物との距離感をつかむことが難しく、家具や壁にぶつかってしまうことがあるのです。

🔍 ぶつかりやすい主な原因とは?

✅ 自分の体のサイズ・動きを把握しにくい

→ 自分の「肩幅」や「手足の長さ」などをイメージしづらく、距離の感覚がズレてしまう

✅ 空間認知が苦手

→ 例えば…

- 椅子にまっすぐ座れない🪑💦

- 狭い通路で体をよける動作がうまくできない

- かけっこでまっすぐ走れない🏃♀️🌀

✅ 感覚フィードバックが弱い

→ 体をどのくらい動かしたか、どれだけの力を使ったかがわかりにくく、動作の強弱をコントロールしづらい。

💡大人が「不注意」や「落ち着きのなさ」と感じてしまう行動の背景には、

発達の特性に起因する「感覚の未発達」が隠れていることが多いのです。

でも、心配はいりません😊

このような感覚は日々の遊びや関わりの中で、少しずつ育てていくことが可能です✨

次の章では、ボディイメージを育てる遊びや実践例をご紹介します!

2. 【ボディイメージとは?発達障害の子に必要な体の感覚】

見えないけれど、とても大切な力🌈

ボディイメージとは?

→ 自分の体の大きさ・形・動きを「頭の中で正しくイメージできる力」のことです。

例えば、大人なら…

- 狭いすき間を通るときに、自然と肩をすぼめる

- 誰かの隣を歩くとき、無意識に距離をとる

こうした行動は、脳が体の大きさや動きを把握しているからこそできることです。

でも、発達障害のあるお子さんの場合は…

❌ 自分の体の幅をうまく認識できない

❌ 手足の長さをイメージしにくい

❌ 動きの方向や距離感がわからない

そのため――

➡ 壁やドアにぶつかる🚪💥

➡ お友だちとよくぶつかってしまう👦💨👧

➡ 自分では「ぶつかってる」ことにすら気づいていないことも…!

🎯ポイントまとめ

- ボディイメージとは、「体の地図」のようなもの🗺️

- この感覚が未発達だと、空間内で自分をうまく動かすのが苦手に

- でも、遊びや日常生活の中で、少しずつ育てていける感覚です🌱

具体的にどんな遊びや工夫がボディイメージの育ちをサポートするのか?

効果的な取り組み例をご紹介します✨

3. 【空間認知が苦手な発達障害の子どもの特徴と支援方法】

どこにある?どこまで届く?がわからない子どもたち🚶♂️🔄

「空間認知」とは、

物と自分との距離感や、上下・左右といった位置関係を把握する力のことです。

発達障害のあるお子さんは、この空間認知力が未発達なことが多く、

日常のさまざまな場面で「ぶつかりやすい」「加減ができない」といった行動が見られます。

🔍 よくある特徴や行動の例

✅ どのくらいの力で押せばいいか分からない

→ ドアを強く閉めてしまう🚪💥、人を押すときも加減ができずびっくりさせてしまうことも…

✅ 空間の広がりがイメージできない

→ 廊下を歩いていて壁にぶつかる、家具との間隔がつかめない💦

✅ 動きの方向がずれてしまう

→ まっすぐ走れない、椅子に正しく座るのが難しい🪑

💡支援のポイント

このような子どもたちには、

「空間の感覚」を育てる遊びや経験の積み重ねがとても効果的✨です。

- ボール遊びやトンネルくぐりなどの身体全体を使う遊び🏃♂️

- 「右・左」などの言葉がけを意識した声かけ🗣️

- 視覚的なマーク(足型・矢印など)を活用して位置関係を理解しやすくする工夫👣

➡ 子ども自身が「どう動けばいいか」を少しずつ体で覚えていくことが大切です😊

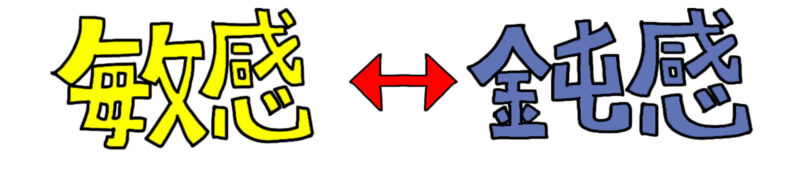

4. 【「痛みを感じにくい」発達障害の特性とは?】

ぶつかっても平気に見える子どもたちの背景💡

発達障害のある子どもの中には、「痛みを感じにくい特性(痛覚鈍麻)」を持っているケースがあります。

これは、体が刺激をうまくキャッチできない感覚の特性で、

転んだりぶつけたりしても「痛い」と感じづらいのが特徴です。

🔍 実際にあった、よくあるエピソード

🔹 転んでも泣かずにすぐ立ち上がる👦💨

→ 「強い子だね!」と思われがちですが、実は痛みに鈍感で、ケガをしても気づきにくいことがあります。

🔹 お友だちとぶつかっても「痛くないよ!」😅

→ 相手は泣いているのに本人は平然…

そのため、「わざとやったの?」と誤解やトラブルになることも😣

💡感覚の特性は「混ざっている」こともあります

「痛みに鈍感」な子どもが、同時に「触覚や聴覚に敏感」な場合もあります。

これが、発達障害の子の感覚の難しさでもあります。

✅ こんな組み合わせもよくあります

- 👕 洋服のタグがチクチクして我慢できない(触覚過敏)

でも → 転んでケガしても痛くない(痛覚鈍麻) - 🔊 大きな音が苦手で耳をふさぐ(聴覚過敏)

でも → 名前を呼ばれても気づかない(聴覚鈍麻) - 🍽 特定の食感を嫌がる(味覚過敏)

でも → 熱いものを食べても平気(温度感覚鈍麻)

このように、ある感覚には過敏で、別の感覚は鈍いというケースはとても多く見られます。

「なんでこの子はこうなの?」と感じたときは、感覚の偏りに目を向けてみると理解が深まります😊

🌈 感覚特性に合わせたサポートを

- 怪我をしていないかこまめにチェックする🩹

- 子どもが「痛みを言葉にできる環境づくり」をする🗣️

- 園や学校と連携して、トラブル時の説明やサポート体制を整える

「痛がらない=大丈夫」ではないことを、大人が理解しておくことが大切です✨

🧠 感覚の特性はひとりひとり違います。

「この子はどんな感じ方をしているのかな?」と想像しながら、やさしく関わっていきたいですね😊

5. 【家庭でできる!ぶつかりやすい発達障害の子どもへのサポート方法】

安心して過ごせる環境づくりと、ちょっとした工夫がカギ🔑

発達障害のあるお子さんは、空間認知やボディイメージの未発達により、家具や壁、人にぶつかりやすいことがあります。

そんな子どもたちが、安全に・楽しく・のびのび過ごすためには、家庭での環境づくりや声かけがとても大切です。

🔒 ① 安全対策をしっかり行う

✅ 家具の角にクッションカバーをつける

🛋️ → 万が一ぶつかっても、ケガのリスクを軽減できます。

✅ 転倒防止マットを敷く

🧸 → 床の衝撃を和らげ、転んでも痛みを最小限に抑えられます。

📌「事故をゼロに」ではなく、「ケガをしにくい環境をつくる」ことがポイントです。

🗣️ ② 日常の声かけを工夫する

子ども自身が「体をどう動かせばいいか」を少しずつ意識できるよう、具体的で肯定的な声かけを心がけましょう。

- 「ドアの前ではストップだよ!🛑」

- 「ぶつかりそうなときは、手で壁を感じてみよう✨」

- 「イスに座るときは、おしりをまっすぐピタッとね🪑」

🎵 声かけは「叱る」のではなく、「気づかせてあげる」イメージで。

続けるうちに、子ども自身が少しずつコツをつかめるようになります。

🎯 ③ 感覚統合あそび・トレーニングを取り入れる

発達障害の子どもに多い、感覚の偏りやボディイメージの未発達に対しては、感覚統合療法の視点を取り入れた遊びが効果的です。

発達障害の子どもは、感覚の情報処理がうまくいかないことがあります。

こうした特性にアプローチするのが感覚統合療法です。

🔹おすすめの感覚統合あそび(家庭でもOK!)

- ブランコに乗って前後の揺れを感じる🎠

- バランスボールで体幹を刺激する⚽

- トランポリンでジャンプして重力や力の感覚を育てる

- ボールをキャッチして目と体を連動させる🎾

👪 わが家の実例:息子の成長エピソード

うちの息子も、療育でトランポリンやボールキャッチの練習を続けたことで、

次第に「体の動き方」や「どこまで手が届くか」などがわかるようになってきました😊

「前よりスムーズに動けたね!」

そんな小さな成功体験を積み重ねることで、本人の自信にもつながっていきます🌱

💡焦らず、子どものペースに寄り添って

発達障害の子どもにとって、感覚の発達には個人差が大きく、時間がかかることもあります。

でも、親のサポートと環境の工夫次第で、少しずつ確実に変化は現れてきます。

🔗 関連記事もチェック!

📘『【感覚統合とは】家庭でできる遊び・支援法まとめ』

📘『子どもの不器用さが気になる?発達性協調運動症(DCD)の基礎知識』

📘『発達支援に活かす公園遊び|遊具の効果と親の関わり方』

🌈 子どもは「できること」が必ず増えていきます!

「うちの子、いつもぶつかってばかりで心配…」

そんなときこそ、子どもの内面や感覚の特性を知るチャンスです。

焦らず、怒らず、見守りながら一歩ずつ。

親子で一緒に成長を楽しんでいけたら素敵ですね😊

6. 【ボディイメージを育むための工夫と遊び】〜体の感覚を楽しく育てる!発達障害の子に効果的な遊び〜

発達障害のある子どもは、「自分の体の大きさ・位置・動き」がイメージしづらいことがあります。

その結果、空間認知が苦手になり、ぶつかりやすかったり、動きがぎこちなく感じたりすることも。

そんなときこそ、日常の中に「ボディイメージを育てる遊び」を取り入れてみましょう😊

楽しく取り組めるものばかりなので、無理なく続けられます。

🌟 ボディイメージを育てる!効果的な遊びアイデア7選

① ストレッチで体を感じる🧘♀️

ゆっくりと体を伸ばしながら、筋肉や体の部位を意識します。

寝る前のリラックスタイムにもおすすめ。

② ヨガや太極拳でゆっくり動く🌿

バランスを取ったり、静かな動きを繰り返したりすることで、体の位置や重心を感じる力が育ちます。

心を落ち着ける時間にも◎。

③ ツイスターゲームで体の感覚UP🎨

「右手を赤、左足を青」などのルールで、柔軟性や空間認知を楽しくトレーニング!

親子や兄弟で楽しみながら取り組めます♪

④ しがみつき遊びで安心+体感覚👶

親にしがみついて動くことで、安心感の中で自分の体をコントロールする力が自然に身につきます。

スキンシップにも効果的です。

⑤ 鏡を使った動きのまねっこ🪞

親と一緒に鏡の前で動きを真似することで、視覚的に体の動きを理解できます。

「視覚+体感覚」をセットで使うことで、動きの理解が深まります。

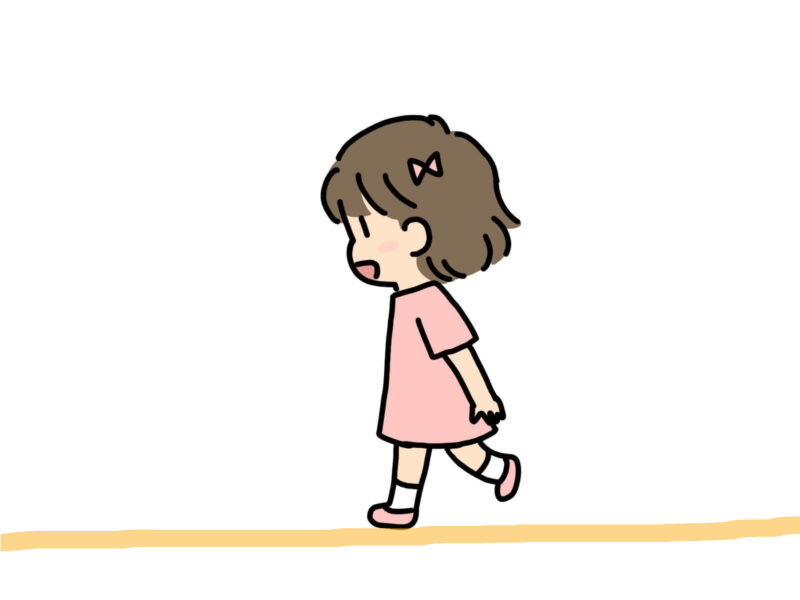

⑥ 線の上を歩く「線上歩行」👣

床にマスキングテープで1本の線を作り、その上を歩くだけ!

バランス感覚と空間認知力を高める実際に定番療育遊びです。

(実際に療育先のカリキュラムにもあります)

⑦ お絵描きで体の形を描く🖍

大きな紙に寝転んで、体の輪郭をなぞってみましょう。

自分の体の大きさや形を視覚で確認する良い機会になります。

☘️ 遊びは「目的」ではなく「きっかけ」

子どもにとって「遊び」は、最高の学びの場です。

難しいトレーニングを強いるのではなく、日常の中の楽しさを活かしてサポートしていきましょう✨

これらの遊びを通して大事なのは、「上手にできること」ではなく、

子どもが自分の体の動きに少しずつ気づけることです。

「昨日よりスムーズだったね」

「この動き、できたね!」

そんな声かけをしながら、子どもの「できた!」を一緒に喜びましょう🌼

🔗 関連記事

📘 『家庭でできるスキンシップ・愛着形成&感覚統合』

→ 親子でできるスキンシップ遊びを通して、愛着と感覚の両方を育てる方法を紹介しています。

7. 【親としてできること】わが子の変化と成長を見守って

息子は幼い頃から、よく壁や家具に体をぶつけてしまう子でした😢

ときには、乱暴に動いているようにも見えて「なんでこんなにぶつかるの?」と悩んでいたんです。

そんなとき、療育の先生から

「ボディイメージがまだ育っていないのかもしれません」

と教えていただき、初めて心から納得できました💡

子どもにとって、自分の体の大きさや動きを正確に感じることって、実はとても難しいことなんですよね。

🧸 我が家で取り入れた工夫

そこで、家庭でもできる支援として

✅ ツイスターゲーム

✅ 線上歩行

など、遊びを通して「体の感覚」を育てる取り組みを始めました!

最初はぎこちなくて、転んでしまうこともありましたが…

それでも「楽しい!」「またやりたい!」という気持ちを大切に、無理なく続けてきました😊

🌟 少しずつ見えてきた変化

数ヶ月後、療育先の先生から

「最近はお友達とぶつかる回数が減りましたね✨」

と言われたときは、本当に嬉しかったです。

本人も

「できることが増えてきた!」

と自信たっぷりに話してくれるように😊

運動能力が伸びただけでなく、

自分に自信を持てるようになったことが、なによりの成長だと感じています🌱

💬 親として伝えたいこと

子どもの困りごとには、ちゃんと理由があることが多いです。

最初は「なんで?」「うちの子だけ?」と戸惑うこともあるかもしれませんが、

子ども自身が悪いわけではないと知ることが、支援の第一歩。

焦らず、子どものペースで「できたね!」を一緒に見つけていきましょう🍀

8. 【よくある質問】発達障害の子どもがぶつかる理由と対策

子どもが頻繁にぶつかるのは性格の問題ですか?

空間認知能力やボディイメージの未発達が関係していることが多いです。

性格とは無関係です。痛覚鈍磨の子どもはどうサポートすればよいですか?

怪我に気付きにくいため、安全対策を徹底し、定期的に体の状態をチェックしましょう。

ボディイメージの育成にどんな遊びが適していますか?

ツイスターや線上歩行、鏡を使った遊びが効果的です。

空間認知能力は自然に育つものですか?

遊びや日常的な工夫で少しずつ育てていく必要があります。

子どもの痛覚鈍磨は改善できますか?

痛覚の特性そのものを変えることは難しいですが、注意深く対応することで安全性を確保できます。

体をぶつける行動はいつごろ改善しますか?

個人差がありますが、適切な支援を続けることで徐々に改善する場合があります。

療育と家庭の遊びでどちらが効果的ですか?

両方を併用することで、相乗効果が期待できます。

ボディイメージを育てる遊びは何歳から始めるべきですか?

幼児期から始めると効果が高いですが、小学生以降でも取り組めます。

痛覚鈍磨が原因で、乱暴な子だと誤解されることはありますか?

あります。そのため、特性を周囲に伝え、理解を促すことが大切です。

親が子どもにできる最も重要なサポートは何ですか?

子どもの特性を理解し、寄り添う姿勢を持ちながら適切な支援を行うことです。

感覚過敏の子が、感覚鈍磨であることはある?

はい、あります!

発達障害の子どもは、感覚の特性が一律ではなく、「感覚過敏」と「感覚鈍磨」を同時に持つことがあります。

まとめ

発達障害のある子どもは、

空間認知力やボディイメージの未発達が原因で、周囲にぶつかりやすいことがあります。

でも、大丈夫✨

✅ 感覚を育てる遊び

✅ やさしいサポート

✅ 親子で楽しむ関わり

…を取り入れることで、少しずつ改善していくことができます💪。

また、痛みに気づきにくい(痛覚鈍麻)特性がある子もいます。

安全対策や見守りを工夫しながら、焦らず成長をサポートしていきましょう😊。

✅ おさらいポイント

- ボディイメージの育ちが、ぶつかりやすさのカギ🔑

- 楽しい遊びを通じて、空間認知や身体感覚がUP♪

- 「できた!」を親子で一緒に喜ぼう💞

「うちの子、大丈夫かな?」と心配になることもあるかもしれませんが、

子どもは日々、小さな一歩を重ねています🌿。

できることを、少しずつ。

お子さんの「伸びしろ」を一緒に応援していきましょうね😊。

📢次回予告

次回は、「モンテッソーリ・リトミックも!幼児期におすすめの家庭学習法5選」をご紹介します📚🎵

お楽しみに!