はじめに

発達障害のあるお子さんにとって、集団生活の場はときに大きなハードルになります。

特に、友達とのコミュニケーションや集団行動のルール理解は、得意・不得意の差が大きく表れます。

👫「友達との関わりがうまくいかない…」

📏「集団のルールがわかりづらくて戸惑う…」

こうした困りごとは、決して珍しいことではありません。

多くのご家庭や先生方が、日々、同じような悩みに向き合っています。

💡でも安心してください。

ちょっとした支援や工夫によって、子どもは集団のなかでのびのびと過ごせるようになるんです😊

この記事では、こんなことがわかります ✅

- 発達障害の子どもが集団生活でつまずきやすいポイント

- 幼稚園・保育園・学校でできる「5つの具体的な支援策」

📝「発達障害 集団生活 なじめない」「発達障害 友達関係 支援」「発達障害 小学校 サポート」などで情報を探している方には、特に役立つ内容です!

関連記事もあわせてどうぞ 🔗

🔗 「【実体験】子どもの社会性を伸ばす方法|家庭でできるSST×協力スキルの育て方」

🔗 「吃音症の子供に親ができるサポート方法7選【理解と支援のポイント】」

子どもが「安心できる居場所」で過ごせるよう、一緒に考えていきましょう✨

目次

- 発達障害の子どもが集団生活で困りやすいこと

発達障害の子が集団生活でつまずきやすい場面 - 発達障害の子どもが集団生活に馴染みやすくなる5つの支援方法

① 明確なルールと視覚的サポートで「見てわかる」を大切に

② 小さな成功を褒める!肯定的フィードバックで自己肯定感UP

③ 社会的スキルは「遊び」を通して育てる

④ 教師や保育士との連携で安心感を生み出す

🔹先生との連携でできること

🔹個別支援計画(IEP)の活用

⑤ 感覚過敏にやさしい環境づくりで安心感を - 発達障害の子どもが楽しみながら学べる!おすすめの遊びアイデア

① 模倣遊び(例:おままごと・電車ごっこ

② カードゲームでソーシャルスキルを学ぶ(例:UNO・神経衰弱)

③ 体を動かす遊び(例:障害物競争)

④ 絵本を使ったストーリーテリング

⑤ 感覚遊び(例:スライム・スライムが苦手な子向けの代替案)

🔹小麦粉粘土の作り方 - 子ども自身のペースに合わせた支援を大切に

- よくある質問

- まとめ

1. 発達障害の子どもが集団生活で困りやすいこと

発達障害の子が集団生活でつまずきやすい場面 💡

発達障害のあるお子さんが集団生活に参加するとき、さまざまな困りごとに直面することがあります。

🧩 たとえば…

- 友達との距離感や接し方がわからない(急に近づいたり、大きな声を出してしまう など)

- 力加減がうまくできない(遊びの中でトラブルになることも)

- 指示を聞き取る・理解するのに時間がかかる

- 集団のルールが曖昧で混乱しやすい

こうした困りごとは、その子の特性や置かれた環境によってさまざまです。

園や学校での活動中に「うまく馴染めない」「孤立してしまう」といったことも珍しくありません。

でも、これらはその子の性格や努力不足ではなく、支援の工夫で改善できることがほとんどです😊

🌱 大切なのは、個々の特性に合わせたサポートを行うこと。

周囲が理解し、適切な環境を整えることで、子どもは少しずつ集団生活に適応していくことができます。

次の章では、発達障害の子が安心して集団に参加できるようになるための支援方法を詳しくご紹介していきます✨

2. 発達障害の子どもが集団生活に馴染みやすくなる5つの支援方法 💖

① 明確なルールと視覚的サポートで「見てわかる」を大切に 👀📝

発達障害のある子どもは、口頭での説明だけでは理解しにくいことが多いため、

視覚的なサポートを取り入れることがとても効果的です。

( 具体的な支援例👇)

✅ 毎日の活動スケジュールをイラストやピクトグラムで示す

例:朝の支度 → 遊びの時間 → お片付け → 帰りの準備

✅ 視覚的カレンダーやToDoリストの活用

予定や活動をひと目で把握できるようにする👀

視覚的な手がかりがあることで、子ども自身が「今何をすべきか」を理解しやすくなり、不安や混乱を減らすことができます😊

② 小さな成功を褒める!肯定的フィードバックで自己肯定感UP ✨👏

集団生活の中で「できた!」を実感できるようにするには、成功体験を積み重ねることが大切です。

🌟 ポイントは「褒めるタイミング」と「具体性」

- 成功した直後にすぐ褒める(タイミングを逃さず、すぐにフィードバック)

- 「できたね!」ではなく「順番を守れたね、すごいね!」と具体的に伝える

- 小さな進歩でも大いに認める。👏

小さな進歩を見逃さずに言葉でしっかり伝えることで、子どもは「わたしにもできる」「やってみよう」という気持ちを持てるようになります💪🌈

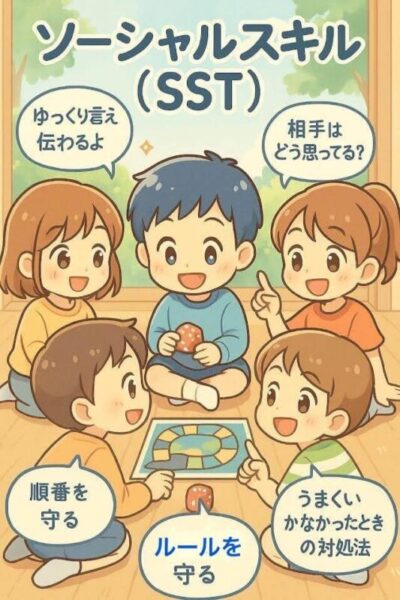

③ 社会的スキルは「遊び」を通して育てる 👫🎈

発達障害の子どもが円滑な人間関係を築くためには、「社会的スキル」の学びが欠かせません。

💡 おすすめは、遊びの中で社会性を自然に学ぶ方法

- ごっこ遊びやルールのあるゲーム

- 順番・協力・気持ちのやりとりを練習できる遊び

「学ぶ」より「楽しむ」から始めると、子どもはリラックスして自然に社会性を育むことができます🎵

遊びのアイデアについては、関連記事もぜひ参考にしてみてください。

④ 教師や保育士との連携で安心感を生み出す 🌱💬

家庭だけで頑張るのではなく、園や学校の先生との連携がとても重要です。

1. 🧩先生との連携でできること

- お子さんの特性や困りごとを事前に共有

- 具体的な支援方法や配慮のポイントを話し合う

2. 📘個別支援計画(IEP)の活用

個別支援計画「IEP(Individualized Education Program)」を作成することで、支援の内容や目標を明確かつ一貫して管理できます。

学校や保育園での支援が一貫性を持って行われ、お子さんが安心して過ごせる環境を整えることができます。

🔹個別支援計画(IEP)作成手順

個別支援計画(IEP)は、子ども一人ひとりの特性や困りごと、目標を明確にし、そのニーズに応じた支援を計画的に行うための重要なツールです。

学校や保育園での支援が円滑に進むよう、一般的には以下の手順で作成されます。

個別支援計画(IEP)の基本手順

1. 現状の把握:困りごと・得意なことの記録

教師や保育士が子どもの現在のスキルや困りごとを記録します。

例: 集団行動が苦手、感覚過敏がある。

2. 目標設定

短期・中期の目標を設定します。

例:

「3か月以内に簡単な挨拶を習得する」

「半年で視覚的スケジュールに従えるようにする」

3. 具体的な支援内容の明記:視覚支援・環境調整など

具体的なサポート内容を明記します。

例: 毎朝のスケジュール確認、感覚過敏に配慮した教材の使用。

4. 保護者の意見を反映:家庭での様子や希望も記録

保護者の希望や子どもの特性に関する情報を共有します。

5. 定期的な見直しと更新:効果検証しながら調整

支援の効果を確認し、計画を修正することで、常に適切で効果的な支援を提供できます。

定期的な話し合いと見直しを通じて、必要に応じて改善を図りながら支援を進めていくことが、

お子さんが安心して過ごせる環境作りに繋がります。

児童発達支援に通っている場合

相談員さんが保護者や事業所と協力し、定期的に個別支援計画を作成するケースが多いです。

この計画を学校や保育園と共有することで、家庭と園での一貫したサポートが可能となります。

関連リンク

🔗「療育の効果を実感!1年4か月の変化とリアルなエピソードを紹介!」

🔗「吃音症の子供に親ができるサポート方法7選【理解と支援のポイント】」

⑤ 感覚過敏にやさしい環境づくりで安心感を 🛋️🎧

発達障害の子どもの中には、音・光・匂い・触感などに敏感な「感覚過敏」の特性を持つ子も多くいます。

👂たとえば…

- 周囲のざわざわした音が気になる

- 蛍光灯のまぶしさが苦手

- 洋服のタグや素材に違和感を覚える

そんな子どもたちが安心して過ごせるよう、環境への配慮が欠かせません。

感覚過敏に配慮した環境作り

✅ 具体的な配慮のアイデア

- 静かな休憩スペースを設ける

感覚過敏を持つ子どもたちは、過度な音や光に敏感なことが多いため、静かで落ち着いた場所を提供することが有効です。

例えば、教室や保育室内に感覚過敏に配慮した専用の休憩スペースを設けると良いでしょう。

教室の隅にクッションや照明を落とした空間など。

2. ノイズキャンセリングヘッドホンの活用:音の刺激を減らし、集中力UP

周囲の音が気になる場合、ノイズキャンセリングヘッドホンを使用することで、音に対するストレスを軽減できます。

特に授業やグループ活動の際に有効です。

3. 触感に優しい素材の服やグッズ

感覚過敏を持つ子どもには、触覚に優しい素材の衣類や、リラックスできるぬいぐるみ、手触りの良い教材などを使うことが有効です。

こうした小さな配慮が、大きな安心感に変わることもあります🌸

📌 関連リンク

🔗「感覚過敏を持つ子どもが安心して過ごせる環境作り」

🔗 [吃音症の子供に親ができるサポート方法7選【理解と支援のポイント】]

3. 発達障害の子どもが楽しみながら学べる!おすすめの遊びアイデア 🌟

発達障害のあるお子さんにとって、「遊び」は社会性や感覚への理解を深める大切な手段です。

ここでは、家庭や支援の場ですぐに取り入れられる遊びのアイデアを5つご紹介します。

遊びを通して、子どもの「できた!」を増やしていきましょう😊

① 模倣遊び

(例: おままごとや電車ごっこ)👩🍳🚂

- 目的(ねらい): 他の子どもの行動を真似ることで、社会的スキルを学ぶ。

社会的なやり取りや役割の理解を育てます。 - 方法(遊び方): 大人がまず簡単なロールプレイを見せて、お子さんが真似しやすいように促しましょう。

安心できる環境で行うのがポイントです。

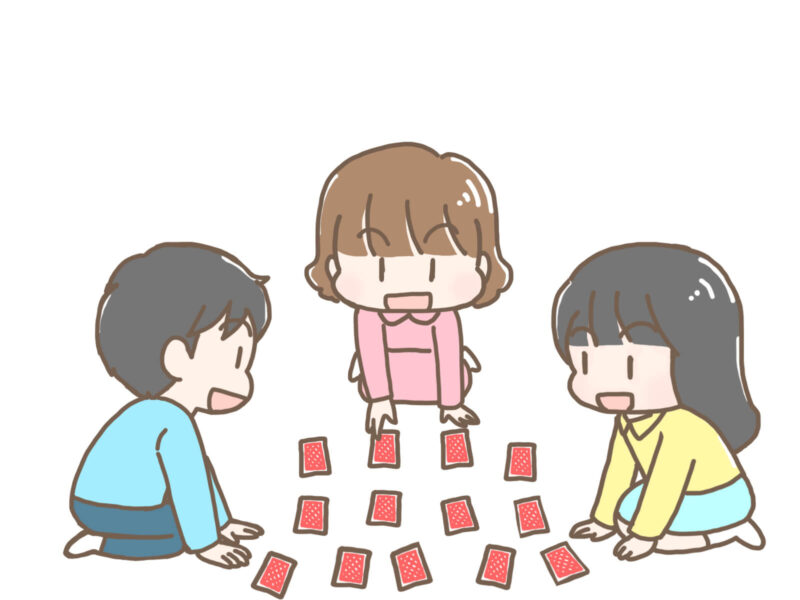

② カードゲームでソーシャルスキルを学ぶ

(例:UNO・神経衰弱)🃏🤝

- 目的(ねらい): 順番を待つ・ルールを守るなど、集団での基本的なルールを身につけます。

- 方法(遊び方): 最初はルールが簡単なゲームからスタートして、成功体験を重ねましょう。

遊びながら社会性を育むことができます。

③ 体を動かす遊び

(例:障害物競争)🏃♂️🏃♀️

- 目的(ねらい): 距離感や力加減、バランス感覚などを楽しみながら学べます。

- 方法(遊び方): 段ボールやクッションを使って、おうちで簡単な障害物コースを作りましょう。

安全性に配慮しながら、自由に体を動かせる空間を用意します。

④ 絵本を使ったストーリーテリング📖🗣️

- 目的(ねらい):他者の気持ちや視点を理解する練習になります。

- 方法(遊び方):絵本を読んだあとに「この子はどんな気持ちだったと思う?」と問いかけてみましょう。

自然に共感力を育てることができます。

⑤ 感覚遊び

(例:スライム・スライムが苦手な子向けの代替案)👋

発達障害のあるお子さんの中には、触覚や感覚刺激に敏感な子がいます。

そんなお子さんにとって「感覚遊び」は、無理なく感覚に慣れていくための大切なステップになります🌟

今回は、スライムが苦手な子にも取り入れやすい、代替の感覚遊びもご紹介します!

- 目的(ねらい):感覚過敏のある子でも、無理なく感覚刺激に慣れるきっかけになります。

🎲 スライム以外のおすすめ感覚遊び

✅ 小麦粉粘土

柔らかくて扱いやすく、安全性も高いので初めての感覚遊びにぴったり!

- 小麦粉と水を混ぜて作る簡単&安心な粘土

- 市販の粘土より柔らかな触感で、好きな形を自由に作れため興味を持ちやすい。

- 子どもが夢中になりやすく、創造力も育めます🎨

▶ 作り方はこの下で紹介しています👇

✅ 水遊び(ぬるま湯+おもちゃ)

ぬるめのお湯に小さなおもちゃを浮かべて、安心感のある感覚刺激を体験✨

- ぬるま湯が、過敏な子でも受け入れやすい

- コップやスプーンで水をすくう遊びもおすすめです🫧

✅ 米や小豆で触る遊び

米や小豆をトレイに広げ、手で触って遊びます。

- サラサラ・カラカラとした刺激が心地よく、五感の発達を促す

- 小さなスプーンやカップで「すくう・分ける」などの遊びも発展できます🥄

💡ポイント

すべての遊びで一番大切なのは、子どもの様子をよく観察することです。

無理にやらせず、「楽しい!」「やってみたい!」という気持ちを大切に🌟

お子さん一人ひとりのペースに寄り添いながら、感覚遊びを通して安心感と自信を育んでいきましょう😊💕

3. 子ども自身のペースに合わせた支援を大切に ⏳💕

発達障害のあるお子さんは、発達や適応のペースが一人ひとり違います。

📌 だからこそ、周囲の大人が

- 「○歳なんだから、これくらいはできて当然」

- 「他の子はできているのに…」

といった比較やプレッシャーをかけてしまうと、逆効果になることも。

焦らず、その子の「今の状態」に合わせた支援を行うことが、長い目で見てとても大切です🌼

🧘♀️無理に集団のなかに「溶け込ませよう」とするのではなく、

まずは「安心できる場」で少しずつ自信を積み重ねられるような関わりを意識しましょう。

🌟 子どもが笑顔で過ごせる環境は、「安心感」から生まれます。

その子のペースで、一歩ずつ前に進めるよう、寄り添った支援を続けていきましょう✨

4. よくある質問

発達障害児が集団生活で困りがちな具体例は?

距離感の掴み方が分からない、集団行動に遅れが生じる、指示が理解しにくいなどの課題があります。

視覚的なサポートの例はどんなものがありますか?

イラストや写真付きのスケジュール表、ピクトグラム、絵カードなどが効果的です。

教師と連携する具体的な方法は?

定期的な面談や、個別支援計画を共有することで連携を強化できます。

感覚過敏のある子どもに適した環境作りとは?

音や光の刺激を抑えた静かな場所を用意し、ヘッドホンや遮光カーテンを使う方法があります。

家庭で社会的スキルを練習するには?

ロールプレイやソーシャルストーリーを使い、遊びの中で練習するのがおすすめです。

肯定的なフィードバックを与えるタイミングは?

小さな成功を見逃さず、その場ですぐに褒めることが効果的です。

子どもの成長ペースが遅いと感じたときの対応は?

焦らず、子どもの得意なことを見つけて伸ばす支援を心掛けましょう。

集団行動が苦手な子どもの支援例は?

少人数での活動から始め、徐々に集団活動に慣れさせる方法があります。

発達障害児向けの遊びの具体例は?

ターン制のゲームやお店屋さんごっこなど、社会的スキルを学べる遊びがおすすめです。

保護者が集団生活でできるサポートとは?

子どもの特性を教師や保育士に伝え、家庭と園で一貫性のある支援を行うことが大切です。

発達障害の子どもが友達関係でつまずく原因は?

発達障害の子どもは、相手の気持ちを読み取るのが苦手だったり、距離感が近すぎたりすることがあります。

そのため、友達との遊びのルールが分からず、トラブルになることも。遊び方を事前に練習するなどのサポートが有効です。保育園・幼稚園・小学校の集団生活にスムーズに適応させるには?

家庭で事前に「園や学校のルール」を伝えることが大切です。

絵カードや写真を使いながら、朝の流れや給食・遊びの時間の過ごし方を具体的に説明すると、子どもも安心しやすくなります。先生や周囲に子どもの特性を伝えるコツは?

「発達障害」という言葉を使うのが難しい場合は、「○○が苦手で、こんなサポートがあると助かります」と具体的に伝えると理解してもらいやすいです。

また、短く分かりやすいメモやお便りを活用するのも効果的です。児童発達支援を利用するメリットは?

専門家の視点で子どもに合った支援方法を提案してもらえる点が大きなメリットです。

また、保護者同士の交流ができ、「ひとりじゃない」と実感できる場にもなります。兄弟姉妹との関係をよくする工夫は?

発達障害のある子どもは、兄弟姉妹との関係でもトラブルが起こりやすいことがあります。

🔹 お互いのペースを尊重する時間を作る

🔹 「どちらかばかり優先しない」よう意識する

🔹 兄弟も親に甘えられる時間を確保するこのような工夫を取り入れることで、家庭内のバランスを整えやすくなります✨

まとめ

発達障害の子どもが集団生活にうまく馴染むには、大人の支援がとても重要です。

特に次の5つのポイントを意識することで、子どもが安心して過ごせる環境づくりができます 👇

🔹 わかりやすいルールの提示(視覚的な工夫など)

🔹 成功体験を重ねるフィードバック(肯定の声かけ)

🔹 子どもに合ったサポートの実践(遊びや活動の導入)

🔹 先生・保護者・専門機関との連携

🔹 感覚や特性に配慮した環境づくり

💡特に大切なのは、「その子に合った支援を続けること」。

大人が一貫した対応で安心できる土台をつくることで、子どもは徐々に自信をつけていきます。

焦らず、一歩ずつで大丈夫です🌸

お子さんのペースを大切にしながら、できることから始めていきましょう。

関連リンク

🔗「子どもがルールを守れる!習慣化のコツと成功例4選」

🔗「感覚過敏を持つ子どもが安心して過ごせる環境作り」

🌱 次回予告! 🌱

次回は、「発達障害の子どもへの具体的なサポート方法」について、療育の現場で実践されている事例をご紹介します!

💬 「うちの子はどうしたらいいの?」など、ご質問や体験談があればぜひコメントで教えてください!