はじめに

毎日の子育て、本当にお疲れさまです🍀

発達障害や自閉症スペクトラム症(ASD)のお子さんとの生活の中で、こんなお悩みはありませんか?

「癇癪が多くて対応に困る」

「何度言っても指示が通らない…」

「どう接すればいいのか分からない」

私自身も、子どもとの関わりに悩み、戸惑う毎日を送ってきました。

そんな中で出会ったのが「ABA(応用行動分析)」と「ペアレントトレーニング」です。

これらは、子どもの行動を前向きに導き、親としての関わり方にもヒントをくれる支援方法。

特別なスキルがなくても、家庭の中で少しずつ実践できます✨

実際に私は、自治体主催のペアレントトレーニングに参加し、日々の困りごとがグッと楽になりました。

この記事では、

🔸 ABAやペアレントトレーニングとは?

🔸 子どもへの具体的な支援方法

🔸 家庭でできるステップ

について、実体験も交えてわかりやすくお届けします。

「試してみたいな」と思えるヒントが、きっと見つかるはずです。

どうぞ気軽に読み進めてくださいね😊

目次

- ABA(応用行動分析)とは?

- 行動の観察と分析

- 強化と報酬の活用

- 具体的なターゲット行動

- 結果のモニタリング

- ABA(応用行動分析)の具体例

- お片付けを覚えさせる場合

- 食事中に座っていられるようにする

- 友達との順番待ちの練習

- トイレの習慣を身につける

- お出かけの準備を手伝わせる

- ペアレントトレーニングとは?

- ペアレントトレーニングの目的と効果

- 親が学ぶスキルとサポート方法

- ABAとペアレントトレーニングの違い

- ABA・ペアレントトレーニングの効果

- コミュニケーション能力の向上

- 社会的スキルの習得

- 問題行動の減少

- 実体験から学んだこと

- ①子どもの行動の背景を理解すること

- ②適切な強化と報酬の使い方

- ③親の反応を一貫させることの大切さ

- ④他の親との交流が支えになる

- ABAの活用方法

- ①トークンシステムの活用

- ②「もし〜なら」ルールでスムーズな行動へ

- ③ポジティブな声かけを意識する

- 継続がカギ!

- よくある質問

- まとめと今後のステップ

1. ABA(応用行動分析)とは?発達障害の子どもへの支援の基本

発達障害や自閉症スペクトラム症(ASD)をもつ子どもとの日々の関わりの中で、

「癇癪をどう対応すればいいのか…」

「いい行動をどうやって教えればいいの?」

と、悩む場面は多いですよね。

そんなときに心強い支援法のひとつが、ABA(応用行動分析)です🌱

ABAとは、子どもの行動を科学的に分析し、良い行動を増やし、困った行動を減らす支援アプローチ。

療育の現場や支援センター、家庭など、さまざまな場面で活用されています。

🔍 ABA(応用行動分析)を効果的に活用する方法

1️⃣ 行動の観察と分析

🔹まずは子どもの行動を丁寧に観察し、問題行動が起きる状況を特定します。

🔹たとえば、子どもが癇癪を起こす原因やタイミングを特定します。

💡「癇癪が起こるのは、どんな時?」「声かけの前?後?」など、行動の前後の流れをつかみましょう。

例:「おもちゃを片付けてと言った直後に癇癪を起こす」など、状況を記録するのがポイント

2️⃣ 強化と報酬の活用

🔹子どもが望ましい行動をした時には、褒めるなどの報酬を与え、行動を「強化」します。✨

🔹これにより、子どもがその行動を続けるようになります。

💡例えば…

- できたね!と笑顔で褒める

- 好きな遊びの時間を少し増やす

- 小さなごほうび(シールやスタンプなど)を渡す

「やってみよう」と思える環境を作ることが大切です。

3️⃣ 具体的な目標(ターゲット行動)の設定

🔹「何をできるようにしたいのか」を明確にします📝

🔹目標を設定し、その達成に向けたサポートを行います。

💡例えば、挨拶や友達とのコミュニケーションをスムーズに行うことなどを目標にします。

例:

・「朝の挨拶ができるようになる」

・「お友達に『貸して』と言えるようになる」

家庭や療育で、段階的に目標を立てて取り組むと、子どもも達成感を得やすくなります。

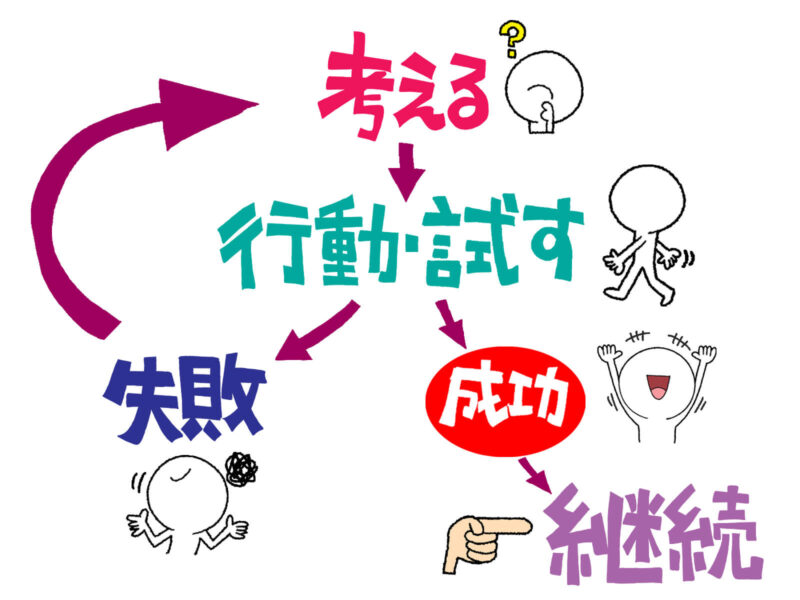

4️⃣ 結果のモニタリングと見直し

支援は「やりっぱなし」ではなく、定期的な振り返りがカギ🔁

「どんな行動が増えてきたか?」「まだ難しい場面は?」などをチェックし、支援方法を調整していきます。

必要に応じて、支援センターや専門家とも連携しましょう。

🌈 ABAの魅力は「小さな変化に気づけること」

ABAの良いところは、子どもの行動の変化が目に見えるようになること✨

少しずつでも、確実に「できること」が増えていく実感があります。

例:「前より待てる時間が少し長くなった」「返事ができた」

こうした日々の積み重ねが、子どもの自信にもつながっていきます😊

🧠 ABAを学べる場所は?

・自治体のペアレントトレーニング

・地域の児童発達支援センター

・オンラインでも学べるABA講座や書籍

📌 関連記事もチェック

▶ 発達障害の子どもの行動に隠れた理由とは?親が知るべき対応法と支援のコツ【体験談あり】

▶ TEACCHプログラムとは?ASDの子どもへの家庭でできる支援と実践例

▶ 【初心者向け】ASDの療育方法まとめ|ABA・TEACCH・感覚統合の選び方を解説

▶ 太田ステージ完全ガイド|ASDの子どもの発達と家庭での支援法を紹介

2. ABA(応用行動分析)の具体例

子どもに「良い行動を自然に身につけてほしい」

そんな親の願いを叶えるのが、ABA(応用行動分析)の魅力です🌱

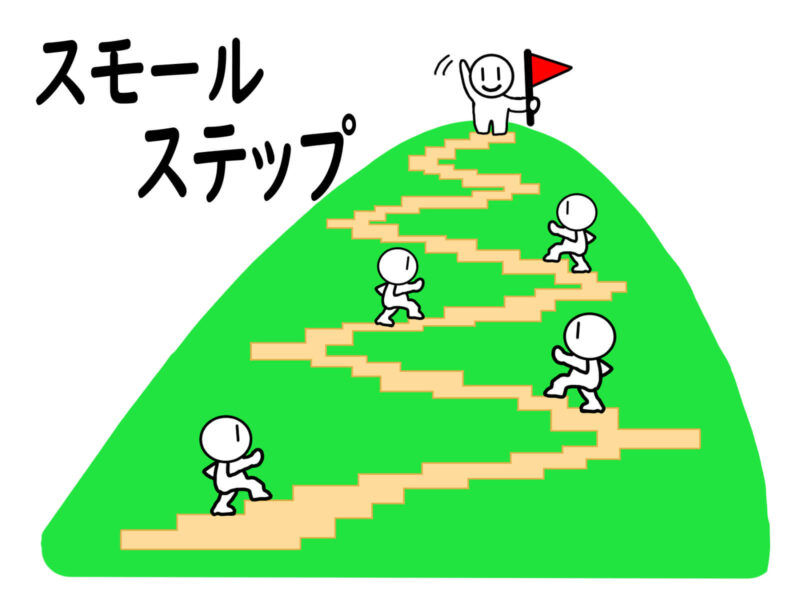

ABAは、子どもの行動を小さなステップで習得させていくことで、「できた!」の経験を積み重ね、自信と成長につなげていきます。ここでは、幼児向けに家庭で実践しやすいABAの具体例をご紹介します👇

🧸 お片付けを覚えさせる

目標行動:遊び終わったおもちゃを片付ける

ステップ:

- 「おもちゃを箱に入れてみよう」と声かけし、親子で一緒に実践

- 自分で片付けられたら「上手!ありがとう✨」と大げさに、しっかり褒める

- 慣れてきたら(親は片付けずに)「おもちゃをお片付けしよう」と声かけだけで、子どもが自分から取り組むことを目指す。

- 難しい場合はもう一度やり方を教える・片付ける理由を伝えて再チャレンジ

🍽️ 食事中に座っていられるようにする

目標行動:食事中に最後まで椅子に座る

ステップ:

- 「ご飯のときは座ろうね」とルールを伝える

- 数分でも座れたら「じょうずに座れたね!」とすぐ褒める

- 5分座れたらごほうび(おやつ・シールなど)を渡す

- 徐々にごほうびを減らして、自然に座れるようにする

🤝 友達との順番待ちの練習

目標行動:他の子が遊んでいるときに待つことができる

ステップ:

- 友達と遊んでいる際に「順番が来たら遊べるよ」と伝える

- 1分でも待てたら「待てたね、えらい!」と褒める

- 少しずつ待てる時間を延ばしていく

- 待った後の楽しさを実感させて、「待つ=いいこと」に

🚻 トイレの習慣を身につける

目標行動:トイレに行きたいときに知らせる・自分で行ける

ステップ:

- 「行きたくなったら教えてね」と定期的に声かけ

- 行けたら「すごいね!」とたくさん褒める

- 慣れてきたら声かけを減らし、自発的に行けたときにごほうび

🎒 お出かけの準備を手伝わせる

目標行動:帽子をかぶる・靴を履くなど、身支度を自分で行う

ステップ:

- 「帽子かぶれる?」とお願いし、できたら「すごいね!」と褒める

- 靴も自分で履けたらシールや拍手などごほうびを与える

- 最終的に声かけなしで準備できたら「ぜんぶ自分でできたね!」と褒めて自信をつける。

🌈 ABAは「焦らず・着実に」がポイント

1つひとつのステップを丁寧に積み重ねることで、子どもは自信を持ち、行動が安定していきます。

家庭でもできるABA支援、ぜひ試してみてください✨

📚 関連記事:

▶ 発達障害の子どもが伸びる!行動介入の方法【家庭でできる実践ガイド】

▶ 褒め方で変わる!子どもの自信を育てるポジティブ育児のコツ

3. ペアレントトレーニングとは?ペアレントトレーニングの目的と家庭での実践方法

「この対応で合ってるのかな…」

「子どもの癇癪に、どう向き合えばいい?」

そんな迷いを抱える親の心を支えてくれるのが、ペアレントトレーニングです🧩

ペアレントトレーニングは、発達障害や行動の問題を抱える子どもの保護者向けに、家庭での具体的な関わり方を学べる支援プログラムです。

ABAの基本を取り入れながら、親が「家庭内セラピスト」のように支援できるスキルを身につけていきます。

✅ ペアレントトレーニングの4つのポイント

1️⃣ 親の理解とスキル向上

子どもの特性や行動の背景を知り(理解する)ことで、対応の選択肢が増え、育児ストレスの軽減につながります。

2️⃣ 一貫した対応の習得

「癇癪を起こしたとき、どう対応する?」

親が同じ方針で接することで、子どもが安心して行動を学べるようになります。

3️⃣ 行動問題への効果的な対応

ABAをベースに、親が適切な対応を行うことで、「よい行動を増やす・困った行動を減らす」具体的な方法が学べます。

4️⃣ サポートネットワークの形成

ペアレントトレーニングを通じて、同じ立場の親同士の交流や、専門家とのつながりができることで、孤立感が軽減されます。

サポートネットワークが広がります。

🌟 ペアレントトレーニングはどこで受けられる?

以下のような場所で受講できます👇

- 自治体の子育て支援事業(🔗◯◯市の公式ページを見る)

- 療育センター(児童発達支援)

- 民間のABA支援団体

- オンラインセミナーや書籍

4. ABAとペアレントトレーニングの違い

発達障害やASDの支援に役立つABAとペアレントトレーニング。

どちらも「子どもの行動を改善・サポートする」点で共通していますが、アプローチの仕方や役割には違いがあります。

🎓 ABA(応用行動分析)とは

ABAは、セラピストや専門家が中心となって行動に直接働きかける支援法です。

子どもの行動を詳細に観察・分析し、改善プランを立ててセッション形式で支援していきます。

例:

- 癇癪が起きるパターンを分析

- 落ち着いて行動できるように導くサポートを実施

🏠 ペアレントトレーニングとは

ペアレントトレーニングは、ABAの考え方を親が家庭で実践できるようになるためのトレーニングプログラムです。

親が学びながら、

- 子どもの困りごとへの対応力を高め

- 日常の中で安定したサポートができるようにしていきます✨

👉 ペアレントトレーニングとは?受講方法と始め方【地域別リンク付き】

🔍 違いのまとめ

| 比較項目 | ABA | ペアレントトレーニング |

|---|---|---|

| 担い手 | セラピストなどの専門家 | 保護者 |

| 実施場所 | 療育施設、支援センター | 家庭 |

| 対象 | 子ども本人 | 親(保護者) |

| 内容 | 行動の観察・直接支援 | 対応スキルの習得・実践練習 |

5. ABAとペアレントトレーニングの効果

これらの支援法には、子どもと親の両方にポジティブな変化が期待できるという共通点があります🌱

🗣️ 1. コミュニケーション能力の向上

ABAでは、子どもが「言いたいことをうまく伝える力」を育てる練習を行います。

また、ペアレントトレーニングで親が適切な促し方や声かけの仕方を学ぶことで、子どもの表現力もアップします。

特に言葉の発達がゆっくりなお子さんには、大きな効果が見込まれます💬

👭 2. 社会的スキルの習得

「友達と順番を守って遊べるようになる」

「集団生活でのルールを理解できる」

そんな社会性・協調性の土台作りにも、ABAやペアトレは役立ちます。

⛅ 3. 問題行動の減少

癇癪、かんしゃく、不注意、こだわり…

困りごとに対して「どうしてそうなるのか?」をABAで分析し、適切な行動に導くサポートを実施。

ペアレントトレーニングを受けた親が、一貫した対応をすることで問題行動は徐々に減少していきます。

🧘♀️ 4. 親のストレス軽減

「この対応で良かったんだ」と思えることが増えると、育児への不安やストレスも和らぎます。

ペアレントトレーニングを受けることで、親も「できた」という成功体験を重ねられるのです🌼

📘 関連記事:

▶ ABAを家庭に取り入れるステップと実践例

▶ ペアレントトレーニングの効果とは?経験者が語るリアルな変化

6. 実体験から学んだこと ✨

私自身、自治体が開催する無料のペアレントトレーニングに参加し、多くの気づきと学びを得ました。

正直、最初は

「本当に効果あるのかな?」

「他の親と学ぶ意味ってある?」

と半信半疑でしたが…

実際に参加してみて、親としての視点や対応力が大きく変わったのを実感しました🌈

1️⃣ 子どもの行動の背景を理解する大切さ🧠

ペアレントトレーニングで学んだのは、行動の「裏側」に注目すること。

たとえば、癇癪を起こす場面。

以前の私は「なんでこんなに怒るの?」と困ってばかりでした。

でも、「この行動の前に何があったのか?」を丁寧に振り返ることで、

👉 ストレスの原因

👉 伝えたかった欲求

が少しずつ見えてきたのです。

💡子どもを「困った存在」ではなく、「困っている存在」として捉える視点が身につきました。

2️⃣ 強化と報酬の上手な使い方🌟

ABAの手法を取り入れながら、望ましい行動を増やすための「強化」の使い方

つまり、「ほめる」タイミングや方法を意識するように。

- すんなり着替えられたとき

- 友達と適切な距離感で遊べたとき

そんな日常の小さな成功を見逃さず、

✅「頑張ったね、うれしいな!」と伝える

✅ 少し多めに一緒に遊ぶ🎵

→ すると、「またやってみよう」という気持ちが育ちました。

達成感を感じられることで、良い行動が増えていきました!

3️⃣ 一貫した対応が行動の安定につながる📏

私の課題は「対応のブレ」でした。

以前は、日によって対応が変わってしまい、息子も混乱することがありました。

でも、トレーニングで学んだ「一貫性の大切さ」に納得!

- 癇癪が起きたら、毎回クールダウンタイムを設ける

- 落ち着いたら「どうすればよかったか」を話し合う

📌同じ対応を繰り返すことで、子ども自身が「今、どうしたらいいか」がわかるようになってきたのです。

4️⃣ 他の保護者との交流が心の支えに🤝

グループ形式の講座では、他の親の体験を聞く機会もありました。

✔「うちの子もそれで困ってる…」

✔「その方法、明日試してみよう!」

お互いの経験をシェアすることで、孤独感が軽減され、前向きな気持ちになれました。

共感とヒントをもらえる場所があることが、孤立感を減らす大きな支えになりました。

🌷自分では気づかなかった子どもの成長にも、気づけるようになったのは収穫でした。

✅ ABAを家庭で実践する工夫

ペアレントトレーニングを通して、我が家で効果的だったABAの具体的な方法をご紹介します👇

1️⃣ トークンシステムでやる気アップ!

視覚的に「できた!」を実感できるトークン(ご褒美)システム。

🔹 例

✅ 着替え成功 → シール1枚

✅ おもちゃ片付け → スタンプ1個

➡️ 5つ集めたら「好きなお菓子や絵本タイム」など

→「あと○枚!」と見える化することで、やる気アップ!

視覚的な目標を設定し、子どもが自発的に行動できるようにしました。

2️⃣「もし〜なら」ルールで切り替えがスムーズに

ABAの手法の一つ、「もし〜なら」のルールを活用しました。

🔹 例

✅ 「もしおもちゃを片付けたら、一緒に絵本を読もうね。」

✅ 「もし手を洗ったら、おやつにしよう!」

→ 「次に何をするのか」が分かりやすくなり、「切り替えが苦手」な子でも、行動の切り替えがスムーズに!

3️⃣ ポジティブな声かけを意識する

ABAでは、「してはいけない」より「こうするといいよ」と伝えることが大切 です。

❌「走っちゃダメ!」

✅「ゆっくり歩こうね」

❌「散らかさないで!」

✅「使ったら箱に入れようね」

✨否定ではなく、できる行動を示すことで、子どもが前向きになれる声かけが増えました。

→ ポジティブな言葉の方が、子どもも前向きに行動できる!

📚 関連記事:

▶ 子どもの癇癪への具体的対応法|ペアレントトレーニングの実践記録

▶ 【保存版】家庭でできるABA支援5選|トークン・視覚支援・声かけ例

日々の関わりが変わる体験でした

ここまでご紹介した内容は、すべて私自身がペアレントトレーニングを受講して実感した変化です。

最初は戸惑いながらの学びでしたが…

✅ 子どもの行動の背景を丁寧に見つめるようになり

✅ 声かけや対応も、一貫性と温かさを意識できるように

✅ 同じ立場の親たちとの交流で「ひとりじゃない」と感じられるように

少しずつ、親としての対応に「芯」ができていきました。

その結果、子どもの落ち着きも増し、家庭の雰囲気全体が柔らかくなったように感じます🌼

🌟ペアレントトレーニングは、発達障害を持つ子どもと一緒に歩む親にとって、とても心強い学びの場です。

もし今、子育てに迷いや不安がある方がいれば、

「自分だけじゃない」と感じられる第一歩として、ぜひ参加を検討してみてくださいね😊

7. 継続がカギ!⏳

もちろん、ここまでご紹介した取り組みや考え方が、「魔法」のように、すぐに目に見える効果として現れるわけではありません。

だからこそ、大切なのは…

📌 ABAもペアレントトレーニングも、「続けてこそ」力になります。

🌱 継続の3つのポイント

- 毎日コツコツと実践すること

→ 小さくても行動を積み重ねていく - 子どものペースに合わせること

→ 比べない・焦らない姿勢が大切 - 親が学び続けること

→ 学んだことをアップデートし、家庭に合う形に応用

私自身も、最初は「全然変化がない…」と落ち込んだことがありました。

でも続けていくうちに、ふと気づくんです。

💡「そういえば最近、癇癪の回数が減ってきたかも…!」

📌変化はゆっくり、でも確実にやってきます。

焦らず、子どもと一緒に「一歩ずつ」🌟

子どもの「できた!」と、親の「よかった!」を一緒に重ねていける道のりが、ここにあります。

📍学びを続けることが未来を変える

ペアレントトレーニングやABAを通して、私は次のような変化を得られました。

✔ 子どもの行動に対する「理解」

✔ 適切な対応ができる「自信」

✔ 自分自身の「心の余裕」

少しずつでも前に進んでいけば、きっと子どもの未来にも希望が見えてくるはずです🌈

✅ 子どもが少しずつ前進している

✅ 自分も確かに成長している

そんな実感を、今このブログを読んでくださっているあなたにも、ぜひ体験していただきたいと思います。

8. よくある質問

ABAとは何ですか?

ABA(応用行動分析)は、行動の原因と結果を分析し、望ましい行動を増やす手法です。

ペアレントトレーニングとは?

親が専門的な知識を学び、子どもの行動を適切にサポートするためのトレーニングです。

ABAはどんな子どもに有効ですか?

発達障害や自閉症の子どもに有効ですが、一般の子どものしつけにも活用できます。

家庭で簡単にできるABAの方法は?

具体的なターゲット行動を決め、成功したら褒めたりご褒美を与えたりします。

ペアレントトレーニングはどこで受けられますか?

自治体の支援センターや療育施設、オンライン講座などで受けられます。

ABAのデメリットはありますか?

継続が重要で、効果が出るまで時間がかかることがあります。

ABAとペアレントトレーニングの違いは?

ABAは子どもの行動を変える手法、ペアレントトレーニングは親が学ぶトレーニングです。

ABAを家庭で取り入れるコツは?

無理なく日常生活に取り入れ、小さな成功を積み重ねることが大切です。

ペアレントトレーニングを受けるメリットは?

子どもの行動を理解し、ストレスを減らしながら育児ができるようになります。

ABAの効果はいつから出ますか?

子どもによりますが、数週間~数ヶ月で変化が見られることが多いです。

9. まとめと今後のステップ

ABAやペアトレを取り入れることで、子どもの行動に前向きな変化が現れ、親子関係もよりあたたかくなっていきます🌱

🔸 まずは基本から:強化・消去・行動

🔸 家庭でできる工夫:トークンシステム・ルール設定・ポジティブな声かけ

🔸 小さな成功を積み重ねる:焦らず、継続がカギ

「すぐに効果が出るもの」ではなく、「じわじわと効いてくるもの」。

できるところから、無理なくはじめてみましょう😊

✅ABAとペアレントトレーニングの活用|まとめ

発達障害や自閉症スペクトラム症(ASD)のある子どもを育てる中で、ABA(応用行動分析)やペアレントトレーニングは、多くの家庭で効果が期待されています。

✔ ABAとは?

子どもの行動を科学的に分析し、良い行動を増やしながら、困った行動を減らす方法です。

✔ ペアレントトレーニングとは?

親がABAの基本を学び、家庭で実践することで、子どもの成長をサポートするプログラムです。

どちらも、日々の生活に少しずつ取り入れ、子どもの「できた!」を増やしていくことで、確実に前進していきます。

親も子も無理なく続けられる方法を見つけながら、一歩ずつ進んでいきましょう!

✅今後のステップ

1️⃣ 地域のペアレントトレーニングを調べてみる

自治体や療育センターで実施されていることが多く、無料の講座もあります。

👉 各市区町村の福祉課や、療育支援センターのHPをチェックしてみてください。

2️⃣ 専門家とつながる

療育スタッフや心理士、作業療法士などに相談し、子どもの特性に合ったアドバイスをもらいましょう。

「ABAを家庭でどう取り入れるか」について、具体的なプラン(実践方法)を一緒に考えると、より効果的です。

3️⃣ 「できた」を見逃さない

「完璧を目指す」のではなく、「できる範囲で続ける」ことが大切。

例えば…

✅ 「今日は少しだけ集中できた!」

✅ 「少しでも話を聞いてくれた!」

✅ 「今日は少しだけ待てた」

✅ 「自分から片付けられた」

こんな小さな一歩を喜び合うことが、継続のモチベーションになります。

4️⃣ 他の保護者と情報交換してみる

支援グループやペアレントトレーニングで出会った保護者と交流し、情報交換をしてみましょう。

同じ経験をしている仲間とつながることで、実体験に基づくアドバイスを聞くことができ、

孤立感が減り、安心感やヒントが得られます。

👉 地域の親の会や、ペアレントトレーニング仲間との交流もおすすめです。

🧭次回予告

次回は、「TEACCHプログラムとは?ASDの子どもへの家庭でできる支援と実践例」をご紹介します!

日常生活を整えるための視覚的支援や構造化について、わかりやすく解説します📘

🔗関連記事

▶ 【TEACCHとは?】ASDの特性を活かす地域支援プログラムの実践法

▶ 【初心者向け】ASDの療育方法まとめ|ABA・TEACCH・感覚統合の選び方を解説

▶ 太田ステージ完全ガイド|ASDの子どもの発達と家庭での支援法を紹介