はじめに

幼稚園や保育園に通うASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)の子どもたちは、

登園後の準備(バッグを棚にかける・上靴に履き替える・タオルやコップを出す・連絡帳を入れるなど)に

苦手さを感じることが少なくありません。

💭「なかなか準備が進まない」

💭「間違えて他の子の棚に入れてしまう」

💭「気が散って動き出せない」

——園や家庭でよく耳にするお悩みです。

「うちの子も、もしかしてそうかも…?」と感じた方もいるのではないでしょうか。

この記事では、発達障害の子どもの登園準備の「よくある困りごと」と、家庭・園でできるサポート方法をまとめました。

目次

- 実体験

- ASD・ADHDの子どもが登園後の準備を苦手とする主な理由

複数の手順を順序立てて覚えるのが難しい

視覚情報と聴覚情報の処理の偏り

ワーキングメモリの弱さ

空間認識や整理整頓の苦手さ

注意のコントロールが難しい

細かい作業に時間がかかる - 登園後の準備をスムーズにする家庭でのサポート方法

視覚的サポートで手順を「見える化」

動作を細かく分けて段階的に練習

ロールプレイで経験を積む

環境調整で注意をコントロール

手先の動作をサポート - 幼稚園・家庭でできる登園後準備の工夫

視覚的サポートを活用する

スモールステップで練習する

置き場所を明確にする

時間を見える化する

最終確認ステップを入れる

感覚フィードバックを利用する - 長期的に自立を促すためのポイント

- よくある質問(Q&A)

- まとめ|小さな工夫で「登園後の準備」がスムーズに

1. 実体験

息子は3歳のときに受けた発達検査でIQは99と平均値でしたが、登園後の準備になると毎日つまずいてしまいました。

(ASDとADHDの診断あり)

靴を脱ぐ、上靴を履く、バッグをかける、タオルやコップを出す——。

その一つひとつの動作を、毎回「次は靴を脱ごう」「バッグをかけてね」と声をかけないと進めません。

「年少だから仕方ないのかな?」と思っていましたが、年中になっても状況は変わらず…。

しかし、あるサポート方法を取り入れたことで、少しずつ自分で準備ができるようになったのです。

同じように悩んでいるママ・パパや、園で支援にあたる先生方の参考になればと思い、この記事を書きました。

2. ASD・ADHDの子どもが登園後の準備を苦手とする主な理由

① 複数の手順を順序立てて覚えるのが難しい

登園後の準備は「靴を脱ぐ→上靴を履く→バッグをかける→タオルとコップを出す→連絡帳を入れる」といった複数の手順があります。

ASDの子どもは、頭の中で一連の流れを整理することが苦手で、途中で「今自分は何をしているのか」を見失いやすい傾向があります。

👉 息子も手順を飛ばしたり、順序を逆にしてスムーズにいかないことがよくありました。

② 視覚情報と聴覚情報の処理の偏り

先生の口頭指示だけでは理解が難しく、さらに教室内の音や動き、掲示物といった視覚・聴覚の刺激に注意が向きやすいため、次の行動に移りにくくなります。

👉 息子は、周囲の音や動きに気を取られ、声かけされても反応が遅れることがありました。

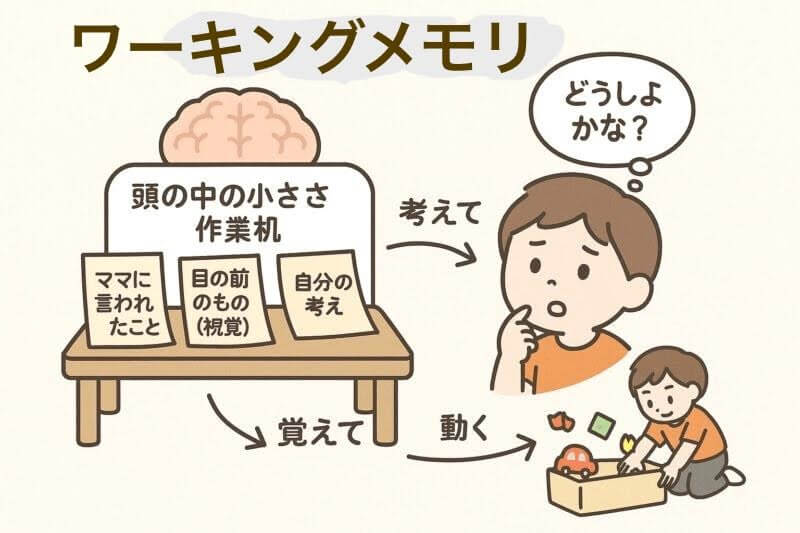

③ ワーキングメモリの弱さ

複数の手順を記憶しながら動くことが負担になるため、

「バッグをかける前にタオルを出すのを忘れる」などのつまずきが起こりやすいです。

👉 息子はワーキングメモリ自体は高めでしたが、それでも複数の作業を同時に進めるのは負担だったようです。

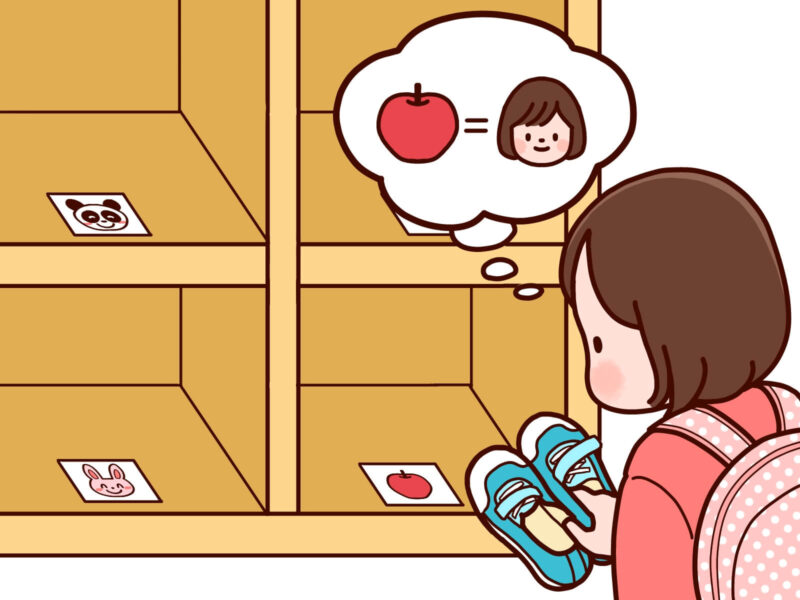

④ 空間認識や整理整頓の苦手さ

「決まった場所にバッグをかける」「水筒を棚に置く」といった動作がスムーズにできず、他の子の棚に間違えて入れてしまうこともあります。

👉 息子は空間認知がとても苦手で、決められた場所に手順通りに物を置くことが難しかったです。

さらにADHDの影響もあり、他の子の棚に間違えて入れてしまうことが頻繁にあり、整理整頓も大の苦手でした。

⑤ 注意のコントロールが難しい

周囲の刺激に注意が向きやすいため、準備よりも「友達の様子」や他のことに意識が向いてしまいます。

👉 息子も、やるべきことを忘れて遊びや周囲の刺激に夢中になってしまうことが多くありました。

⑥ 細かい作業に時間がかかる

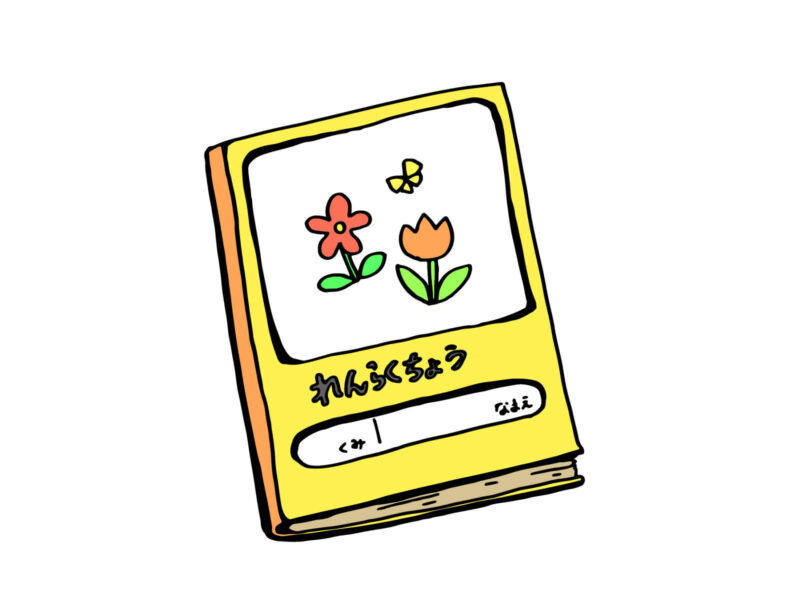

連絡帳の提出やシール貼りなど、指先の操作が必要な作業は、不器用さや微細運動の未熟さから時間がかかり、間違いが増える傾向があります。

👉 息子は手先の不器用さが目立ち、シールを貼る、ハサミで切るなどの作業はいつも時間がかかっていました。

3. 登園後の準備をスムーズにする家庭でのサポート方法

① 視覚的サポートで手順を「見える化」

チェックリストやイラストで手順を視覚化。

声かけなしでも流れを理解しやすくなります。

👉 息子はイラストを見ながら自分で準備できる回数が増えました。

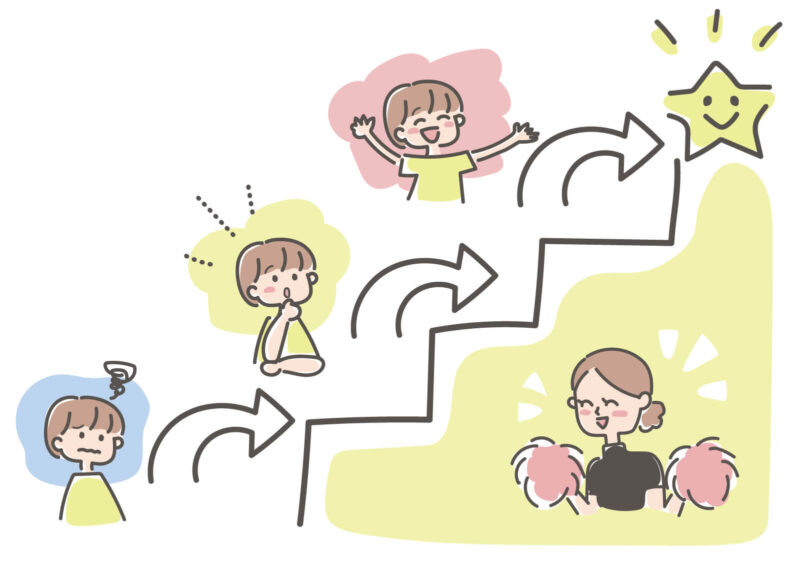

② 動作を細かく分けて段階的に練習

一度に全部をやらせず、「靴を脱ぐ→上靴を履く」だけを毎日練習。

できたら次の手順を追加するステップ学習を行いました。

③ ロールプレイで経験を積む

家で「幼稚園ごっこ」をして、場面に近い練習を実施。

👉 現場でも流れをイメージしやすくなりました。

④ 環境調整で注意をコントロール

準備コーナーを静かにして、必要なものだけを置くことで集中力アップ。

👉 息子も手順に沿って準備できる回数が増えました。

⑤ 手先の動作をサポート

連絡帳やシール貼りは最初は手を添えてサポート。

慣れてきたら「見守るだけ」に段階を移行。

→焦らず繰り返すことで、自分でできる力を育てられます。

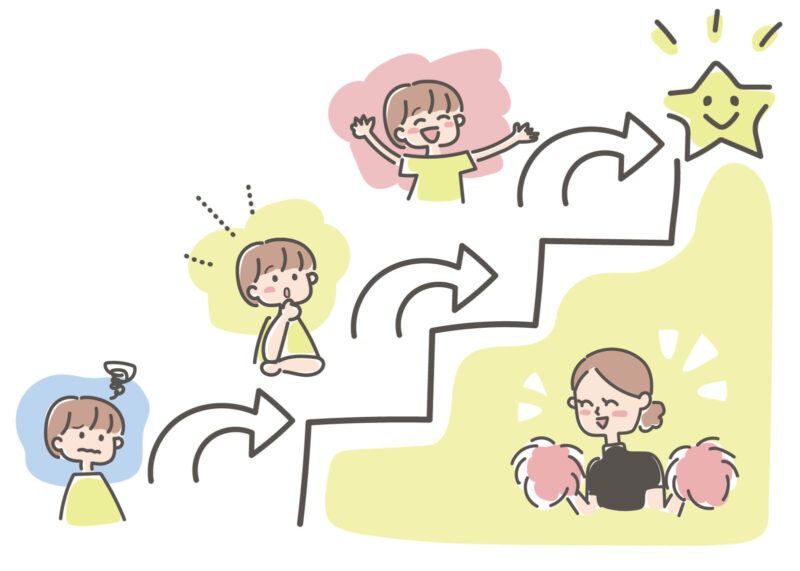

まとめ:小さな成功体験を積み重ねよう🌱

ASD・ADHDの子どもは複数手順や注意のコントロールが難しいため、登園後の準備でつまずきやすいです。

しかし、視覚的サポート・段階的練習・ロールプレイ・環境調整・手先サポートを組み合わせることで、

自分で準備できる力を少しずつ育てられます。

大切なのは、焦らず毎日の小さな成功体験を積み重ねること。

息子も「次は何をする?」と自分で考えながら準備できるようになり、親子で少しずつ安心して登園できるようになりました😊✨

💡 ポイント

- 視覚支援で「声かけに頼らず自分で動く力」を育てる

- 段階的練習で小さな成功体験を積む

- 環境調整で集中力を高める

- 手先サポートで自立を促す

4. 幼稚園・家庭でできる登園後準備のサポート方法

① 視覚的サポートを活用する

- 写真やイラストを使った 手順表・チェックリスト を準備

- 教室の壁に 視覚スケジュール を掲示

- 個別カードを首から下げて持ち歩けるようにする

👉 「見るだけで次にやることが分かる」仕組みが効果的です。

② スモールステップで練習する

- 「靴を脱ぐ」だけ、「バッグをかける」だけ…と1ステップずつ練習

- 先生や保護者が「次は〇〇だよ」と声をかけながら進める

③ 置き場所を明確にする

- バッグ・水筒・タオルの場所に 名前シールやマーク を貼る

- 連絡帳の表紙に 大きな名前や好きなキャラクター を貼り、間違いを防ぐ

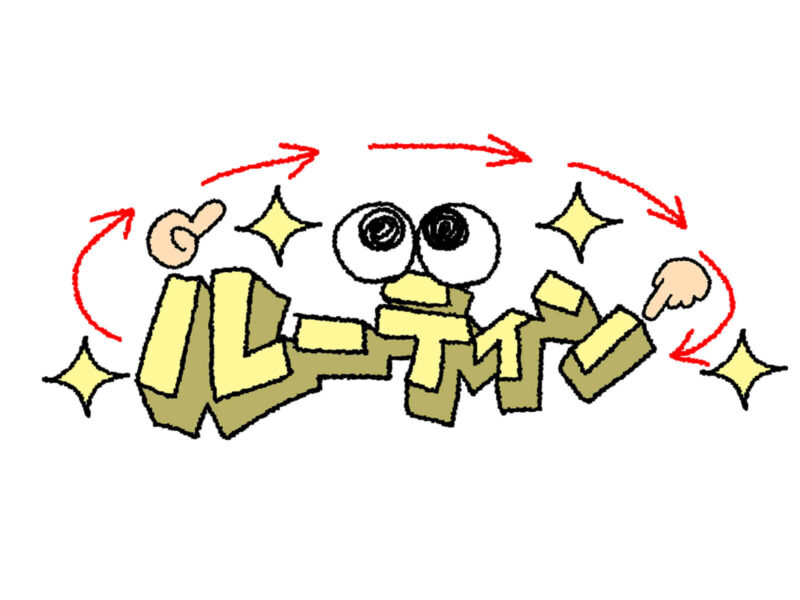

④ 時間を見える化する

- タイマーや砂時計を使って「準備は3分」と提示

- 「準備の歌」を流して、音楽が終わるまでに終える習慣を作る

⑤ 最終確認ステップを入れる

- 「連絡帳をしまう前に先生に見せる」ルールを導入

- 「これは○○のノート」と声に出して確認する

⑥ 感覚フィードバックを利用する

- 視覚や聴覚だけでなく、手で触れる・体で感じる工夫を入れると理解しやすくなります。

- タオルのポケットに手を入れて「ここにある」と感触で確認する

- 上靴の場所を踏んで感覚的に「ここが自分の場所」と覚える

- バッグに凹凸のあるキーホルダーを付けて「これが自分のだ」と触って分かるようにする

👉 「手で触る」「体で感じる」確認方法は、忘れ物や入れ間違いを減らすのに効果的です。

5. 園と家庭でできる具体的な工夫のまとめ

登園時にできること

- 手元にチェックリストを持たせる

- 「○○をするよ」と一つずつ声かけ

- バッグや水筒の置き場を色やマークで分かりやすくする

準備中に気が散る場合

- 友達が少ない時間帯に準備をさせる

- 静かな場所を準備スペースにする

- 「準備ミッションゲーム」として遊び感覚を取り入れる

連絡帳の提出でつまずく場合

- 表紙に大きな名前とマークを貼る

似たようなノートの中でも、ひと目で「自分のもの」と分かるようにしてあげます。

好きなキャラクターのシールなどを貼るのも◎。 - 「名前を言ってから入れる」ルールを作る

提出するときに「〇〇の連絡帳です」と声に出してから渡す習慣をつけると、

先生も確認しやすく、子ども自身も「自分で出せた!」という意識を持ちやすくなります。 - 大人と一緒に確認する習慣をつける

最初は「これは〇〇くんの連絡帳だね、一緒に出そう」と先生や保護者と一緒に確認して提出します。

繰り返すことで、少しずつ自分で確認できる力が育っていきます。

家での準備段階でできる工夫

- カレンダーを使った練習

家でも、園で使っているものに近いタイプの日めくりや卓上カレンダーを用意します。

カレンダーを見ながらシールを貼る練習をすると、登園後の活動がスムーズになりやすいです。

その際、ただ貼らせるだけでなく、「今日は〇月〇日だね」と一緒に確認する

「ここにシールを貼ろう」と声をかけながら貼る

といった流れで カレンダーの見方やシールの貼り方を少しずつ教える と習慣になりやすくなります。

- 入れる順番を工夫する

幼稚園に着いてからスムーズに準備できるよう、バッグに入れる順番を意識しましょう。

たとえば、連絡帳を一番上に置いておけば、到着後すぐに取り出しやすくなります。 - 年中からの「持ち帰り忘れ」対策

年中になると「連絡帳を自分で持って帰る」仕組みに変わり、この段階でつまずく子も少なくありません。

実際にわが家でも、年中になったとたんに連絡帳を持ち帰れなくなってしまいました。

そこで対策として、バッグにワッペンやキーホルダーを付け、自分の物だと分かりやすくしました。

「これは自分のバッグ=連絡帳を入れる場所」と認識しやすくなり、持ち帰り忘れや入れ間違いが減りました。

6. 長期的に自立を促すためのポイント

成功体験を積ませる

できた時は「今日は靴を脱ぐのがスムーズだったね!」と具体的に褒める

同じ流れでルーティン化

毎日同じ手順で繰り返し練習すると安心感が生まれ、定着しやすい

できる範囲を広げていく

最初は1ステップを支援し、徐々に子どもに任せる範囲を広げる

7. よくある質問と答え

発達障害の子どもが登園準備に時間がかかるのはなぜ?

ASDやADHDの特性として「複数の手順の理解」「注意の分散」などが影響しやすいためです。

先生から「準備が遅い」と指摘されたらどうする?

比べるのではなく「本人のペースで少しずつできる工夫」を共有すると安心です。

家庭でも登園準備の練習は必要?

はい。家庭でロールプレイやチェックリストを使うと、園での実践につながります。

準備が進まないとき、叱ってもいい?

叱るより「見える化」「やり方の工夫」で支援するほうが効果的です。

視覚スケジュールはどんな形がいい?

写真やイラストで「次にすること」がひと目で分かる形がベストです。

準備を遊び感覚でさせても大丈夫?

大丈夫です。「準備ミッションゲーム」のように楽しくすると取り組みやすくなります。

園での支援を先生にお願いしてもいい?

もちろんです。具体的に「この手順が苦手」「こういう工夫が助かる」と伝えると共有しやすいです。

準備が遅いせいで友達との関係に影響が出ないか心配です。

先生と連携して「友達が少ない時間に準備をする」など工夫すれば安心できます。

準備のステップが多すぎて混乱してしまいます。

最初は1つのステップだけ練習し、慣れたら徐々に範囲を広げていきましょう。

将来的に自立できるようになりますか?

はい。スモールステップと成功体験を積み重ねることで、少しずつ自立が進みます。

まとめ|小さな工夫で「登園後の準備」がスムーズに

ASD・ADHDの子どもが登園後の準備を苦手とする背景には、

特性に由来する「手順理解の難しさ」「注意の分散」「空間認識や記憶の弱さ」があります。

しかし、

✅ 視覚的なチェックリストやスケジュールの導入

✅ 1ステップずつ練習するスモールステップ法

✅ 名前シールや色分けで置き場所を明確にする

✅ タイマーや歌で時間を見える化する

といった工夫を組み合わせることで、少しずつ自立して準備ができるようになります。

焦らず、一歩ずつ。

「できた!」の積み重ねが、園生活の安心と自信につながります✨

📢次回予告

「幼稚園の困りごと②」をご紹介予定です!どうぞお楽しみに。

関連記事

発達障害(ASD)の子どもを育てるママの体験記|吃音・感覚過敏・療育のリアルな日々

【決定版】ASDの療育法を徹底比較|ABA・TEACCH・感覚統合の違いと家庭での活かし方

太田ステージ完全ガイド|ASDの子どもの発達と家庭での支援法を紹介

発達障害の種類と特徴を解説|ASD・ADHDなど6タイプ別のサポート法

ADHDの子どもへの関わり方|家庭で試せる5つの対応法と親の工夫

ADHDの子どもに見られる特徴と接し方|行動例と家庭でできるサポート法