はじめに子どもの自立をサポートしたいあなたへ

「毎朝、着替えが進まない…」

「身支度が苦手で、ついイライラしてしまう」

そんな悩みを抱えていませんか?😢

発達障害やグレーゾーンの子どもたちは、自立に向けた「身支度」や「着替え」が難しいことがよくあります。

それは、意欲の問題ではなく――

- 着替えの手順が分からない

- 指先の操作(ボタン・ファスナー)が難しい

- 注意が散りやすく、集中が続かない

といった発達特性や感覚の課題が背景にあるのです。

そんな時に役立つのが、『視覚支援(視覚的なサポート)』です✨

イラストや写真カードを使って順序を“見える化”することで、子どもは理解しやすくなり、「自分でできた!」という成功体験が積み重なります。

このブログでは、発達支援の視点から身支度を楽しく身につける工夫を、筆者の経験も交えてお届けします。

「着替えができない」悩みの背景と、そのサポート方法を一緒に探っていきましょう!

目次

- 身支度が苦手な子どもがつまずく理由とは?

- 発達を助ける工夫!視覚的サポートの重要性

- 楽しく集中力を養う遊び

- ボディイメージを鍛えて着替えをスムーズに!

- 体験談:息子の成長記録

- 子どもの成長をサポートする親としての心構え

- よくある質問

- まとめ

1. 身支度が苦手な子どもがつまずく理由とは?

「朝の身支度がまったく進まない…」

「何度言っても着替えが終わらず、毎朝バタバタ…」

そんなふうに悩んでいる保護者の方は少なくありません😢

子どもが身支度や着替えをスムーズにできないのは、決して「やる気がない」わけではありません。

背景には、発達障害や発達特性にともなう困りごとが隠れていることがあります。

✅ ボディイメージの未発達とは?

ボディイメージとは、「自分の体の位置や動き方を把握する力」のこと。

これが未発達だと、以下のようなつまずきが起こります:

- 靴下をどちらから履くか分からない

- ボタンの位置がつかみにくい

- 洋服の前後・裏表を間違える

→ 体のイメージが曖昧なため、動きがぎこちなくなり、着替えに時間がかかるのです。

✅ 注意力の散漫も影響

もうひとつのポイントは、注意のコントロールが難しいこと。

例えば、「顔を洗ってね」と声をかけても…

- テレビの音に気がそれる

- 周囲の物が気になって次の行動に移れない

➡ これらは、発達障害やADHD傾向のある子どもに多く見られる特性です。

こうした背景を理解したうえで、子どもに合った支援方法を取り入れることが大切です✨

2. 発達を助ける工夫!視覚支援の力を活かそう

身支度をスムーズに進めるには、「○○して」「早く着替えて」と言葉だけで伝えるよりも、視覚的にサポートすることがとても効果的です🌟

子どもは、「目で見て理解する」情報のほうがスッと入りやすいため、視覚支援は非常に有効です。

🎨 視覚的サポートの方法と実例

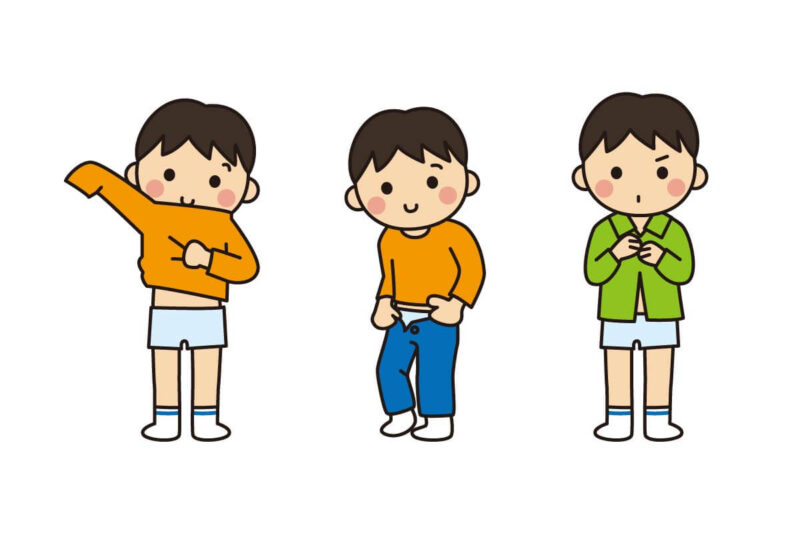

① 着替えカード(チェックリスト形式)

✅ 手順を1つずつカードに分けることで、子どもが順番に進めやすくなります。

例:

🧥 パジャマを脱ぐ

👕下着を着る

👚 Tシャツを着る

👖 ズボンを履く

🧦靴下を履く

➡ 写真やイラストを使うと、まだ文字が読めない子どもでも安心😊

📌 おすすめテンプレート:

👉 無料テンプレートはこちら(ザ・プロンプト!絵カードセンター)

② ステップボード(壁に貼る見える化ツール)

🏡 壁に貼る大きなボードで、着替えの流れを数字や矢印で示します。

🏡 洗面所や部屋の壁に貼る「ステップボード」は、視覚的なスケジュール表のような役割を果たします。

- 数字や矢印で順番を示す

- 「次はこれ!」が自分で分かる

- シールで「できた!」を確認できる

💡こんな工夫がおすすめ!

✔ イラストを使えば文字が苦手でもOK

✔ チェックシールで達成感UP✨

✔ 子どもと一緒に作ると愛着もわく!

関連リンク:

🔗 TEACCHプログラムとは?ASDの子どもへの家庭でできる支援と実践例

🔗 【初心者向け】ASDの療育方法まとめ|ABA・TEACCH・感覚統合の選び方を解説

🔗 ABAとペアレントトレーニングで子どもの行動が劇的に変わる方法

3. 楽しく集中力を養う遊び

身支度が苦手な子どもにとって、集中力を養うことはとても大切です。

遊びの中で自然に集中力を高めることで、身支度や日常生活のスムーズさにつながります。

親子で楽しみながら取り組める方法を紹介します。

手のひらや背中に図形を描く遊び 🎨

対象年齢: 2歳~

準備時間: なし

やり方:

- 子どもの手のひらや背中に、指で「〇」や「△」をゆっくりと描きます。

- その形を当ててもらいましょう。

- 慣れてきたら、「☆」や「♡」などの複雑な形に挑戦!

- 徐々に描く時間を長くすることで、注意力を鍛えられます。

この遊びは 「手先の感覚を育てる」 効果もあり、ボディイメージの向上にもつながります。

手のひらや背中に数字や文字を描く遊び ✍️

対象年齢: 3歳~

準備時間: なし

やり方:

- 子どもの背中に、指で「数字」や「ひらがな」を書いて、何を書いたか当ててもらいます。

- 例えば「1~10の数字」や「好きなキャラクターの名前の一文字」など、興味を引く要素を取り入れると◎!

この遊びは 集中力だけでなく、文字や数字の認識力も育てる ことができます。

関連リンク:

🔗 家庭でできる!子どもの脳を育む指先トレーニング

🔗 つみき遊びの効果がすごい!集中力&空間認識力UPの理由と遊び方

4. 着替えがスムーズに!ボディイメージを育てる3つの遊び👕

「着替えに時間がかかる」「動きがぎこちない」——そんなお悩み、ありませんか?

身支度が苦手な子どもは、ボディイメージ(=自分の体の動きをイメージする力)が未発達なことがあります。

でも大丈夫✨

遊びながらボディイメージを育てる工夫を取り入れることで、自然と身支度が上達していきます!

1️⃣ ストレッチ体操で「体の動き」を感じよう!

✅効果

- 自分の体の動きを意識できるようになる

- 柔軟性・集中力UP!

👨👩👧👦やり方

親子で向き合って、楽しくストレッチ♪

「右手をのばしてみよう」「つま先にタッチできるかな?」と声かけしながら行うのがポイント!

💡深呼吸しながら行うとリラックス効果も◎

2️⃣ ツイスターゲームで体の位置感覚をつかもう!

✅効果

- バランス感覚・空間認知が育つ

- 指示を聞いて体を動かす練習になる

👣やり方

- 市販のツイスターを使う or 色紙を床に貼って手作りする。🖍️

- 「右手を青、左足を赤」など指示を出しながら遊ぶ。

💡はじめは簡単な指示から、徐々に難易度UPでやる気アップ!

👶ルールをシンプルに設定することで、小さな子どもでも無理なく楽しむことができます。👶

3️⃣しがみつき遊びでバランス感覚と筋力UP!🐵

重力に逆らう姿勢をとることで、体幹や腕の筋肉、バランス感覚が育ちます!

① 親子でしがみつきチャレンジ 👫

✅効果

✅ 筋力UP – 体幹や腕の力を強化

✅バランス感覚UP – 体の使い方を意識できるように

👣やり方

- 親が床に座り、子どもを膝の上に抱っこする。

- ゆっくり後ろに傾けて、子どもがしっかり抱きつくよう促す。

- 45度くらいの姿勢を 30秒ほどキープ することで、筋力と体の使い方を意識できる!

② サルの親子遊び 🐒

👣やり方

- 親が立ち、子どもがしっかりギュッと抱きつく。

- 手を離しても、子どもの手の力だけでしがみつく ことで、腕や体幹を鍛えられる。

- 30秒間キープ してみよう!

③ 四つんばいトンネル 🏕️

👣やり方

- 親が四つんばいになり、子どもが下をくぐる or 親の背中にしがみつく。

- 親が少し前後に動くことで、子どもが バランスをとる力を強化!

💡遊びをレベルアップ!

🔹 親が ゆっくり動いたり、軽く左右に揺れる と、子どものバランス感覚をさらに刺激!

🔹 「10秒キープ!20秒キープ!」と ゲーム感覚で楽しむ と、やる気UP✨

✨遊びで育つ!ボディイメージと着替えの自立

こうした遊びを日常に取り入れることで、子どもは 自分の体の使い方を自然に学び、自信をつけていきます。

🔍まとめ:今日からできる3つのポイント

✅ 集中力を高める遊び で、身支度が苦手な子のサポートに!

✅ ボディイメージを育てることで、着替えがスムーズに!

✅ 遊びながら成長できる工夫を取り入れよう✨

関連リンク:

🔗 発達障害の子どもがぶつかる理由と改善法|ボディイメージの発達をサポート

🔗 子どもの不器用さが気になる?発達性協調運動症(DCD)の基礎知識

🔗 運動が苦手な幼児に効く!家庭でできるバランス感覚あそび5選【発達支援にも】

🔗 発達が気になる子の安心感を育てる|家庭でできるスキンシップ・愛着形成&感覚統合

🔗 感覚統合とは?子どもの成長を促すアプローチと家庭でできるサポート

🔗 発達が気になる子に◎ NHK『でこぼこポン』の魅力&活用法!

体の使い方をイメージし、運動能力を発達させるには、全身を使う運動やゲームが効果的です。

5. 【体験談】「身支度が苦手だった息子」が変わったきっかけ

私の息子は、典型的な「身支度が苦手な子ども」でした。

朝の支度に時間がかかり、着替えがスムーズに進まない毎日に、親として正直イライラしてしまうことも…👕

でも、なぜうまくできないのか、その理由が分かってくると、見方も変わっていきました。

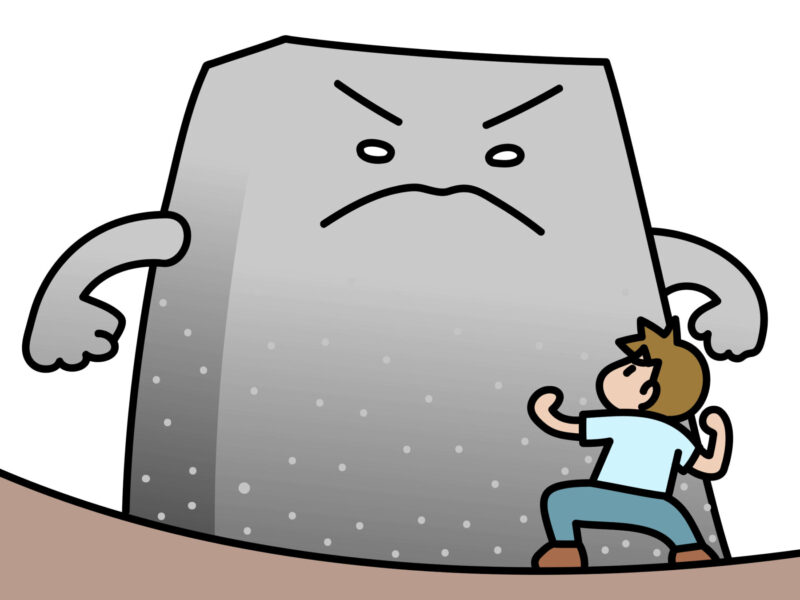

📌できない理由は「本人の努力不足」ではなかった

療育の先生と話す中で、息子が直面していた具体的な課題が見えてきました。

🧠 息子が抱えていた3つのハードル

- ボディイメージの未発達

→ 自分の体の動かし方や位置が分かりづらい - 集中力が続かない

→ 1つの動作に集中するのが難しい - 手先の不器用さ

→ ボタン留めや服の扱いに苦戦💦

これらは「怠けている」のではなく、発達の段階に応じた課題だったのです。

🧩工夫で変わった!息子の「できる」を引き出した方法

療育で提案されたサポート方法を家庭でも実践することで、少しずつ変化が見えてきました。

✅ 視覚的サポートを活用

- 着替えの手順をイラストカードやステップボードで可視化

- 「次はなにをするのか」がひと目でわかり、混乱が減少!

✅ 遊びを取り入れたアプローチ

- ツイスターゲームやしがみつき遊びで、バランス感覚や体の使い方を楽しくトレーニング

🎉「できた!」の積み重ねが自信に

はじめはほんの小さな「できた!」でも、息子にとっては大きな成功体験。

「ボタンが1つ留められた!」「ズボンをはけた!」といった積み重ねが、自己肯定感とやる気を育ててくれました。

👩👦今では朝の支度も少しずつスムーズに。

まだまだ完璧ではありませんが、成長を見守ることで、私自身も安心できるようになりました。

6. 子どもの成長を支える「親の心構え」4つのポイント

子どもが身支度や運動を苦手に感じる背景には、発達の特性や環境的な要因があります。

親として大切なのは、「できない理由を理解し、共に向き合う姿勢」です✨

1️⃣ 子どものペースに寄り添う💡

「早くして!」と急かしたくなる気持ち、よく分かります。

でも、焦らせることでプレッシャーを与えてしまうことも…。

⏳朝の準備に余裕をもたせ、子どもが自分のペースで取り組める環境を整えてあげましょう。

2️⃣ 小さな成功体験を見逃さない🎯

- ボタンが1つ留められた

- 上手にTシャツをかぶれた

- 靴下が自分ではけた!

こんな些細なことでも、「すごいね!」「がんばったね!」と具体的にほめることで、子どもは自信をつけます🎉

成功体験の積み重ねが、次の挑戦の原動力になります。

3️⃣ 親自身も学び続ける📚

私自身も、療育・勉強会・子育て講座を通じて、「どんなサポートが有効か」を日々学んでいます。

👩🏫専門家や他の親とのつながりは、自分だけでは得られない視点やヒントを与えてくれます。

4️⃣「楽しい!」を取り入れる🎈

遊びやゲーム感覚を取り入れた取り組みは、子どもにとっても親にとってもストレスを減らす工夫です。

- 「あと10秒でチャレンジ!」

- 「どっちが早くできるかな?」

- 「今日は新記録だね!」

🌟楽しい雰囲気づくりが、やる気と継続につながります!

🌱まとめ:子どもと一緒に、一歩ずつ成長していこう

- 子どもが身支度に苦手意識を持つのは自然なこと

- できない理由を理解すれば、適切なサポートが見えてくる

- 親の姿勢や関わり方が、子どもの成長に大きな影響を与える

子どもと一緒に、一歩ずつ。

その積み重ねが、やがて自立への確かな道になります😊✨

7. よくある質問:身支度が苦手な子どもへの対応Q&A

身支度を嫌がる子どもにどう対応すればいいですか?

無理に急がせず、視覚支援(写真・イラスト)を活用するとスムーズに進みやすくなります。

身支度の声かけのコツは?

「次は靴下ね」と短く具体的に伝えると理解しやすいです。

集中力がない子にはどうすればいい?

「背中に文字を書く遊び」など、楽しみながら集中力を高める方法を試しましょう。

着替えが遅い子をどうサポートすればいい?

ステップボードや着替えカードを活用し、自分で進められる環境を作ると効果的です。

ボタンやファスナーが苦手な場合の工夫は?

まずはマジックテープの服で成功体験を積んでから、徐々に練習しましょう。

幼稚園や保育園の先生と共有したほうがいい?

共有することで、先生も適切なサポートができるのでおすすめです。

朝の身支度が遅くて困る…どうしたらいい?

タイマーを使い、ゲーム感覚で進めると楽しく取り組めることが多いです。

兄弟で差があるときの対応は?

「比べる」のではなく、それぞれのペースを尊重しながらサポートしましょう。

身支度がうまくできたらどう褒めるのがいい?

「早くできてすごいね!」よりも、「最後までできたね!」と過程を褒めると自信になります。

発達障害の診断がなくても、この方法は効果がある?

はい、発達に関わらず、どの子にも役立つ工夫がたくさんあります。

療育を受けていない子でも使える工夫はある?

もちろん!発達に関係なく、すべての子どもに役立つ方法です。

子どもが嫌がるときはどうすればいい?

無理強いせず、好きなキャラクターのシールを貼るなど、楽しい工夫を取り入れましょう。

忙しい朝でもできる工夫は?

「前日に準備する」「チェックリストを作る」「簡単に着られる服を選ぶ」など。

着替えを1か所にまとめておく、ステップボードを作るなどが効果的です。いつまでにできるようにすればいい?

年齢の目安はありますが、焦らず子どものペースを尊重しましょう。

どのくらいの年齢から視覚支援を取り入れるといい?

2~3歳頃から取り入れると、習慣化しやすいです。

何歳ごろから身支度ができるようになる?

個人差がありますが、3~5歳ごろに少しずつ自立する子が多いです。

発達に遅れがある場合、どうすればいい?

療育や支援グッズを活用し、無理なく少しずつステップアップすることが大切です。

親がイライラしないための工夫は?

完璧を求めず、「今日は靴が履けたね!」と小さな成長を喜ぶ姿勢が大切です。

まとめ今できることから始めよう!

子どもが身支度を苦手とするのは、未発達なボディイメージや感覚過敏・注意の分散など、発達特性による影響があるからです。

でも大丈夫。

焦らず、発達段階に合わせた工夫を取り入れることで、少しずつ「できた!」が増えていきます😊

🔸この記事のポイントまとめ🔸

- 身支度の苦手さには理由がある

- 視覚支援(カード・イラスト)はとても有効

- 遊びを取り入れると楽しく取り組める!

何より大切なのは、子どものペースに寄り添い、小さな成功を一緒に喜ぶこと。

わが家の息子も、試行錯誤の連続ですが、少しずつ自信をつけています。

この記事が、同じようなお悩みを抱える保護者の方のヒントになれば嬉しいです✨

📢次回予告

次回は 「動き回ってじっとしていない子どもへの対応法」 についてお話しします!

「遊び」と「発達支援」を組み合わせた、家庭でできる工夫をご紹介します。

お楽しみに🎵

🔁関連記事

🔎 もっと学びたい方はこちらもおすすめ!