はじめに

「追いかけっこ」は、ただ走るだけの遊びではありません🏃♀️💨

子どもはこの遊びを通して、感情のコントロールや友達との距離感を学び、社会性や身体の使い方を自然に身につけていきます。

わが家の息子も追いかけっこが大好き!でも…

つい強く押してしまったり、引っ張ったり、必要以上に相手に近づいてしまうことがありました💦

「なんでうまくできないんだろう?」と悩んでいた私ですが、療育を始め、発達のことを学ぶ中で、感覚のズレや力加減の難しさが関係していると気づきました。

この記事では、そんな実体験も交えながら、

✅ 追いかけっこが子どもの発達に与える影響

✅ 年齢別のおすすめの遊び方とサポート方法

✅ 親子で楽しく関われる工夫や声かけのコツ

について、わかりやすくご紹介していきます✨

「うちの子にはまだ早いかな?」

「お友達とうまく遊べない…」そんな不安を感じている方も、ぜひ参考にしてみてください😊🌈

目次

- 追いかけっこが発達に与える効果とは?|社会性・身体能力・感情コントロール

└ 🔸追いかけっこが促す発達のポイント

・感情のコントロール力

・対人距離感の理解

・ルールの理解・協調性

・身体の使い方(バランス・スピード調整)

└ 🔸親が押さえておきたいポイント - 【2歳】までの追いかけっこ:親子の絆と発達サポート

- 親子で楽しめる遊び方

- サポートのポイント

(2歳の発達段階に合わせて)

- 【3歳】の追いかけっこ:社会性を育む遊び方

- 親のサポート例

- 注意点とフォローのコツ

- 親ができること

- 【4歳】の追いかけっこ:協調性とルール理解を伸ばそう

- 親ができるサポート例

- 注意ポイント

- 【5歳】の追いかけっこ:創造性と協調性を伸ばす

- 親ができるサポート例

- 注意点と支援のコツ

- 追いかけっこが苦手な子のための工夫

└ 1. 親と一緒にスタートする

└ 2. 短い時間から始める

└ 3. 少人数・安心できる環境で

└ 4. ルールを「見える化」する

└ 5. 感覚過敏への配慮も大切 - よくある質問(Q&A)|追いかけっこ×発達支援

- まとめ:追いかけっこの発達効果と親の役割

1. 追いかけっこが発達に与える効果とは?|社会性・身体能力・感情コントロール

「追いかけっこ」は、走るだけの遊び…と思われがちですが、実は子どもの発達に欠かせない要素がたっぷり詰まっています✨

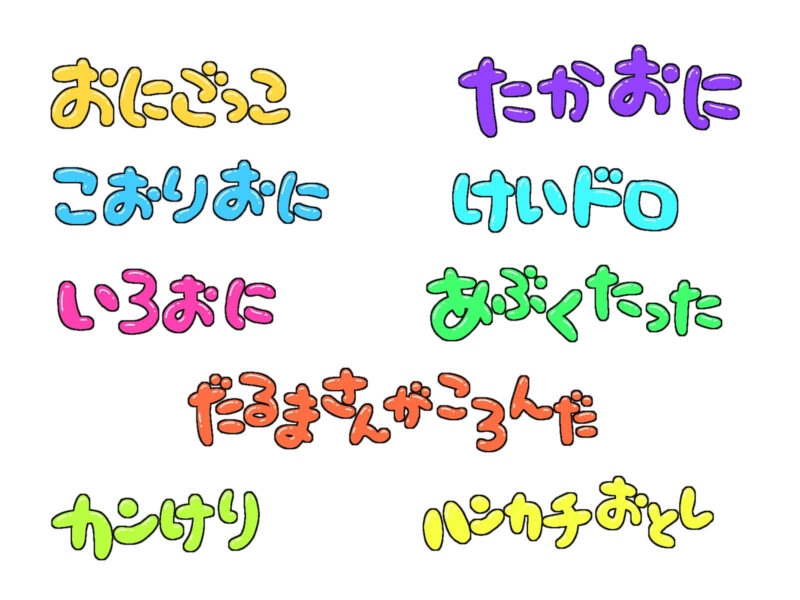

鬼ごっこ・しっぽ取り・動物ごっこなどのバリエーションを取り入れることで、以下のような力が自然に育まれていきます👇

🔸追いかけっこが促す発達のポイント

✅ 感情のコントロール力

→ 夢中になる中でも「待つ」「止まる」を経験できる

✅ 対人距離感の理解

→ 近づきすぎず、適切な距離を保つことを学べる

✅ ルールの理解・協調性

→ 鬼ごっこのような遊びを通して、ルールや順番を覚える

✅ 身体の使い方(バランス・スピード調整)

→ 走ったり止まったりする動作で、身体コントロールが育つ

👪 親が押さえておきたいサポートのコツ

✅ 楽しい雰囲気を作る

→ 笑顔や「まてまて〜!」などの声かけで、やる気を引き出そう!😊

✅ 無理のないペースで進める

→ 発達段階や体力に合わせて、休憩や時間の調整をしながら楽しむのがポイントです🌈

2. 【2歳】までの追いかけっこ👶💛 親子の絆と発達サポート

2歳頃までの子どもにとって、追いかけっこは「ただ走る遊び」ではありません。

親と一緒に走ることで、情緒的な絆(アタッチメント)を深める大切な時間になります💞

👪親子で楽しめる遊び方🎵

✔ 「まてまて〜!」ごっこ

→ 親が追いかける役になり、「つかまえちゃうぞ〜!」と楽しく声をかけながら遊ぶと、子どもは笑顔で応じてくれます😊

✔ 交代ごっこ(役割交代)

→ 「次は○○ちゃんが追いかけて〜」と声をかけてみて。

簡単なルール理解や切り替えの練習にもつながります✨

🌱 サポートのポイント(2歳の発達段階に合わせて)

🔸 興味がない場合は他の遊びへ切り替えを

→ ボール遊びや手つなぎ散歩など、身体を使った別の遊びも試してみましょう🎈

🔸 飽きる前に終わるのがコツ!

→ 「もう1回やりたかったな〜」くらいで終わると、次も楽しみにしてくれます✨

🔸 安全な場所を選ぶ

→ 広場や芝生のある公園など、転んでも安心な環境がおすすめです⛅。

3. 【3歳】の追いかけっこ👦✨ 社会性を育む遊び方

3歳になると、少しずつ友達と関わる力や社会性が育ちはじめます。

追いかけっこを通じて、順番を守る・ルールを理解する・他者との距離感を学ぶなど、大切なスキルが自然と育まれます🌟

👪 親のサポート例💡

✔ 簡単なルール遊びの導入

→ 例:「鬼ごっこ」や「氷鬼」など、ルールのある遊びを親子で一緒にやってみましょう。

ルールを理解するよい練習になります📘

✔ 遊びのアレンジ

→ 「鬼の帽子を作ろう」「捕まえたらハイタッチ!」など、楽しい仕掛けを取り入れると、子どもも夢中になります🎩🙌

✔ 小道具を活用

→ 「しっぽ取りゲーム」でタオルや布を使うと、より分かりやすく、遊びに集中しやすくなります🧣

⚠️ 注意点とフォローのコツ

🔸 お友達との遊びに消極的な場合は無理をしないでOK

→ 積み木・ごっこ遊びなど、1対1でできる遊びを通じて徐々に社会性を育てましょう🧩

👪 親ができること

✅ 親子で距離感の練習をする

→ 「ちょっとだけ離れてみようか?」など、遊びながら距離を意識する声かけが効果的です。

✅ 短時間でも十分◎

→ 3分程度の追いかけっこでも、子どもにとってはとても意味のある体験になります✨

✅ ルールをやさしく説明&失敗しても肯定的にフォロー

→ 「ちょっと洋服をひっぱっちゃったね。でもチャレンジできたね!」など、成功体験に変える声かけを🗣️

✅ すぐに介入せず見守る

→ 子ども同士で少しずつ解決しようとする力も大切。

安全を見守りながら、あえて手を出さずに見守る姿勢も必要です👀

4. 【4歳】の追いかけっこ🏃♀️ 協調性とルール理解を伸ばそう

4歳になると、少し複雑なルールも理解できるようになり、集団での遊びや協調性が育ってきます✨

追いかけっこも、ただ走るだけでなく「決まりごと」を取り入れた遊びへと発展していきます。

🎯 親ができるサポート例

✔ 「氷鬼」など簡単なルールの遊びを導入する

→ 捕まったら「止まる」、仲間にタッチされたら「復活する」など、ルールを覚える&守る練習にピッタリです❄️✨

✔ 遊ぶ時間に目安をつける

→ 例:「5分間だけ鬼を変えないよ!」など、時間の区切りがあると見通しが立ちやすく、達成感もアップします⏰

⚠ 注意ポイント

🔸 最初はルールをシンプルに

→ いきなり複雑なルールは混乱しやすいので、一つずつ段階的に伝えることが大切です📘

🔸 集団が苦手な子には少人数でのスタートを

→ 親子・兄弟・気の合う友達など、安心できる関係性の中で少しずつ集団に慣れていくのが◎😊

5. 【5歳】の追いかけっこ🎨 創造性&協調力をぐんぐん伸ばす時期

5歳になると、子ども自身が「遊びを作る力」「相手と合わせる力」をぐんと伸ばしていく時期です✨

追いかけっこも、ただのルールをこなす遊びから、自分たちで考えたルールを試す創造的な遊びへと進化します。

📝 親ができるサポート例

✔ 「自由なルール作り」を応援しよう

→ 例:「今日は新しいルールを作ろう!」と提案し、子どものアイデアを取り入れる。💡

✔ 子ども同士の話し合いを見守る

→ 意見がぶつかることも成長のチャンス!

「どっちもいいね!」と認めながら、折り合いのつけ方を見守りましょう👀

⚠ 注意点と支援のコツ

🔸 力加減が苦手な子にはシンプルなルールから

→ 例:「触ったら1秒でタッチ終了」など、体の使い方を意識できるルールから始めると安心です💪

🔸 遊びが一方通行にならないよう声かけを

→ 「相手の気持ちも考えてみようね」と伝えることで、思いやりや視点の切り替えが少しずつ育ちます🌱

6. 追いかけっこが苦手な子のための工夫 🏃♂️💨

「追いかけっこが苦手みたいで…」そんなお子さんも、ちょっとした工夫で遊びやすくなることがあります💡

以下のアイデアを、ぜひ試してみてください👇

🌟 1. 親と一緒にスタートする

まずは親が手をつないで「楽しいね!」と声をかけながら一緒にスタート🏃♀️✨

安心感があると、最初の一歩が踏み出しやすくなります💖

⏳ 2. 短い時間から始める

走るのが苦手だったり、集団が苦手な子は、いきなり長時間の追いかけっこはハードルが高いことも。

まずは「1分だけ」など短時間から。

「1分だけやってみよう!」など、短時間から徐々にステップアップがおすすめです👍

🏡 3. 少人数・安心できる環境で

大人数の中では緊張したり混乱しやすい子もいます。

まずは親子や兄弟・仲の良い友達と一緒に、広くて安全な場所で遊んでみましょう🏞️

🎨 4. ルールを「見える化」する

「鬼はここに立ってね!」「逃げる人はこの線までね」など、簡単な絵や図で視覚的にルールを伝えると、わかりやすい👀

視覚的なサポートがあると、混乱しにくくなります📝

💡 5. 感覚過敏への配慮も大切

「体がぶつかるのが苦手」「息が上がるとパニックになる」など、感覚過敏や発達特性の影響で苦手に感じることも。

無理に誘わず、まずは「別の遊び(風船遊び・バランス遊びなど)」から慣れていくのも◎です🌱

⛑️保護者へのメッセージ

追いかけっこが得意な子もいれば、苦手な子もいます。

「その子らしさ」に寄り添った関わり方で、無理なく楽しく遊びに参加できるといいですね😊✨

7. よくある質問(Q&A)|追いかけっこ×発達支援💡

追いかけっこは何歳頃から楽しめますか?

1歳半〜2歳頃から、親子で楽しめる形で少しずつ始められます。

「まてまて〜!」と声をかけて軽く追いかける遊びからスタートすると◎追いかけっこは子どもの発達にどんな効果がありますか?🌱

感情コントロールや対人距離の感覚、社会性の発達、運動能力の向上に役立ちます。

楽しく遊びながら「待つ・追う・交代する」など、生きる力の土台が育ちます😊追いかけっこが苦手な子にはどう対応すればいい?

最初は少人数で短時間から始めましょう。

ルールを絵やジェスチャーで視覚的に伝えると理解しやすくなります。

安心できる場所とペースを大切に💖発達障害のある子でも追いかけっこを楽しめますか?

はい、もちろんです✨

ただし、感覚過敏や不安感がある場合は無理に誘わず、

その子に合った方法で「追いかける・逃げる」感覚を楽しめるよう工夫してみてください😊安全に遊べるおすすめの場所は?

芝生の広場・公園・砂地など、転倒してもケガをしにくい場所が理想です。

段差や障害物の少ない場所を選びましょう!子どもが友達を強く押してしまったときは?😟

「優しくタッチ」「ハイタッチで交代」など、力加減を学べるルールを取り入れましょう。

繰り返し遊びながら、少しずつ加減が身についていきます。追いかけっこ以外のおすすめ運動遊びは?

「しっぽ取り」「障害物競走」「風船バレー」など、走る以外でも身体を使える遊びがおすすめ!

苦手を感じやすい子にも◎親が鬼役をするときのコツは?

全力で追いすぎない&大げさなリアクションがコツ!

子どもが「自分が勝った!」と思える体験を増やすと、もっと楽しくなります🎉子どもが「負けたくない!」と怒ってしまうときは?

「交代制」「みんなでゴール」「鬼を決めない遊び」に変えてみましょう。

勝ち負けより楽しさ重視の遊び方にするのがコツです♪長く遊ばせるにはどう工夫したらいい?🕒

途中で鬼を交代したり、新ルールを追加すると飽きにくくなります。

「今度は〇〇ルールでやってみよう!」と提案して、遊びの幅を広げましょう🎨

まとめ追いかけっこの発達効果と親の役割🌱

追いかけっこは、ただの遊びではありません🌱

子どもが「楽しい!」と感じながら、以下のような力を自然に伸ばしていける発達支援にも効果的な遊びの一つです✨

✅ 社会性(順番を守る・相手と関わる力)

✅ 対人感覚(距離感・力加減を学ぶ)

✅ 身体コントロール(バランス・スピード調整など)

ですが、すべての子どもが「追いかけっこが好き」とは限りません😢

特に、発達特性や感覚過敏がある子にとっては、少しハードルの高い遊びになることも。

🌸そんなときは、無理に進める必要はありません。

お子さんのペースに合わせて、

✅ 短時間・少人数から始める

✅ 安心できる遊び方にアレンジする

✅ 必要に応じて専門家に相談する

など、やさしい工夫を取り入れてみましょう😊💡

「うちの子に合った追いかけっこ」── その子に合った方法が、きっと見つかります🍀

親子で笑顔になれる時間を、一緒に増やしていきましょう!

📝お子さんの「追いかけっこエピソード」もぜひ教えてください!

「こうすると楽しめたよ!」という工夫も大歓迎✨

コメント欄でのシェア、お待ちしています😊💬

🌟 次回予告

次回は 「アニメキャラクターから学ぶ友情と多様性」 をお届けします💖

お子さんの好きなキャラクターを通して、 子どもの「心の成長」を育むヒントをお届けします🎬

次回もお楽しみに✨