はじめに子どもの「落ち着きのなさ」が気になるあなたへ👩👧👦

※本記事は、発達障害児を育てている筆者の体験と専門資料に基づいており、正式な診断を代行するものではありません。

この記事でわかること ✅

- ADHDの特徴と見分け方

- 親としてできる初期対応

- 筆者のリアルな体験談

- 発言トラブルの背景にある「衝動性」とは?

- 特性に合わせた声かけ・接し方のヒント

この記事はこんな方におすすめです 👇

- 「うちの子、落ち着きがないけど大丈夫?」と不安な保護者の方

- 子どもの発言や行動に違和感を覚えている保護者の方

- 幼児の気になる行動が発達特性によるものか知りたい方

- ADHDかもしれない…と感じている方

- 専門家に相談すべきか迷っている方

- 幼稚園・保育園でのトラブルに悩んでいるご家庭

「注意欠如・多動症(ADHD)」という言葉を耳にしたとき、多くの親は戸惑いと不安を抱きます。

「どう関わればいいの?」「育て方が悪かったの?」と自分を責めてしまうこともあるかもしれません。

私もまさにその一人でした。

この記事では、発達障害児を育てる母親としてのリアルな体験をもとに、ADHDの兆候や診断、そして日常生活での工夫について、具体的にお伝えします。

息子の行動に違和感を覚えたきっかけと情報収集の過程🔍

息子が2歳の頃、にぎやかに遊ぶ姿を見ながら「幼児の落ち着きのなさが気になる」「ADHDの特徴かも?」と思うことが増えてきました。

例えば──

- ブロック遊びに集中していたかと思うと急に立ち上がり部屋を走り回る

- ひとつの遊びをすぐにやめて次へ次へと移っていく

- 周りの子と比べて「なんだか違うかも?」と感じ始める

最初は『元気なだけかも』と思っていましたが、次第に不安が強まりました。

育児書とネット検索の日々📚💻

「もしかして…うちの子、発達障害かもしれない?」

そう思い始めた私は、発達障害について調べる日々が続き、スマホで「ADHD 幼児」などの検索を繰り返しました。

でも当時は、専門的な知識も経験もない中での「手探り育児」。

誰にも相談できず、わが子に合う支援方法を模索し続けました。

お子さんの行動に不安がある場合は、専門機関への相談も選択肢に入れてください。

「特性」に寄り添うことで、親子の関係が大きく変わります。

目次

- 【体験談あり】ADHDの子どもに見られる特徴とは?

1. 不注意が目立つ子どもの行動例

2. 多動性・衝動性が強い子どもの行動例

3. 混合型とは? - ADHDの子どもが空気を読めない理由|衝動性と発言トラブルの背景

1. 衝動性が与える影響

2. 具体的な発言例と背景 - ADHDとASDの空気の読めなさの違い

1. ASDによる空気の読めなさの特徴と例

2. ADHDとASDの違いまとめ表 - ADHDと日常生活への影響とは?

- ADHDの診断と経過観察について

- ADHDの原因と診断方法

- 「気になる行動」はどう見るべき?

- 【親としてできること】ADHDの子どもを支える3つのサポート方法 💡

- よくある質問

- まとめ

1.【体験談あり】ADHDの子どもに見られる特徴とは?

ADHD(注意欠如・多動症)は、脳の機能の違いから生じる「発達障害」のひとつです。

主な特徴は3つに分けられます

- 不注意:集中が続かず、気が散りやすい

- 多動性:じっとしていられず、常に動いている

- 衝動性:考える前に行動してしまう

これらは子どもによって現れ方が異なり、単独で出ることも、複数が組み合わさることもあります。

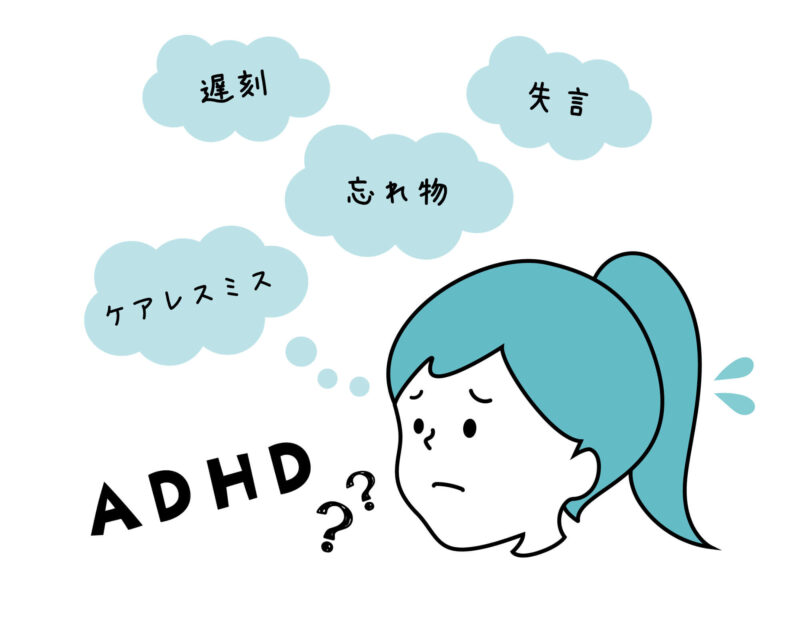

不注意が目立つ子どもの行動例🔍

✅特徴

- 気が散りやすく、タスクを最後までやりきれない

- 指示をすぐに忘れる

- 忘れ物が多い

📌具体例

- お絵描き中、近くで遊んでいる子が気になって絵を中断し走り出してしまう

- 読み聞かせ中にページの車に反応して「おもちゃで遊びたい!」と脱線

- 帰りの準備でジャンパーを着るように言っても忘れて別のことに夢中

- パズル中に声をかけても聞こえておらず、後で「何か言った?」と聞かれる

多動性・衝動性が強い子どもの行動例🚀

✅特徴

- じっと座っていられない

- 順番が待てない

- 思いついたことをすぐに口に出す

📌具体例

- 食事中に何度も席を立っておもちゃを取りに行く

- 幼稚園の集団活動中も一人で動き回る

- 電車で窓の外が気になり何度も席を立とうとする

- 公園のすべり台で順番を待てずに割り込んでしまう

混合型とは?🌀

「不注意」+「多動性・衝動性」の両方が見られるタイプです。

- 集中が続かず忘れ物が多い

- 動きが多く、衝動的に行動してしまう

- 学校や園での生活が難しくなりやすい

2. ADHDの子どもが空気を読めない理由|衝動性と発言トラブルの背景 💬

✅衝動性が原因?ADHDの子の発言トラブルとは

それは 「衝動性」 が影響しているからです。

- 相手の話を最後まで聞かずに割り込む

- 思いついたことをすぐに言ってしまう

- 話が突然飛ぶことがある

- 他人の話を遮ってしまう

- 状況に合わない発言でも止められない

- 状況や文脈を理解していても、抑えきれずに発言してしまう

📌具体例

- 会話中に「それ違うよ!」とに割り込む。

- 話題と関係ないことを突然言い出す

ADHDの空気の読めない発言(ポイント)

ADHDの場合、空気の読めない発言の多くは 「衝動性」 によるものです。

この衝動性の特徴は、話を考えずにすぐ口に出してしまう点にあります。

背景

ADHDの空気の読めない発言は、 「注意がそれやすい」「待つのが苦手」「反射的な行動」 などが原因です。

発言自体が悪意ではなく、本人も後で「言わなければよかった」と気づく場合があります。

3. ADHDとASDの空気の読めなさの違い🧠

ASD(自閉スペクトラム症)の空気の読めない発言

ASDの場合の空気の読めない発言は、 「社会的な文脈の理解の難しさ」 によるものです。

- 特徴

- 会話の裏の意味や微妙なニュアンスを理解するのが苦手。

- 相手の感情や立場を汲み取らず、ストレートに発言する。

- 会話が一方的になりやすい。

- 例

- 「なんであなたはそんなに太ってるの?」と外見に関する失礼な発言をしてしまう。

- 相手が悲しんでいるのに気づかず、「もっと頑張ればよかったのに」と言ってしまう。

- 背景

ASDの発言は、 「社会的な行動規範を理解する力の弱さ」「暗黙のルールの認識の難しさ」 が影響しています。

このため、本人には悪意がなくても、相手には傷つけられたように感じられることがあります。

一覧で比較:ADHDとASDの空気の読めない行動の違い|幼児期の見分け方

| 特性 | ADHD | ASD(自閉スペクトラム症) |

|---|---|---|

| 空気が読めない原因 | 衝動的に口に出す | 状況や文脈の理解が苦手 |

| 発言の特徴 | 思いついたことを反射的に発言 | 社会的な文脈が理解できず発言 |

| 項目 | ADHD | ASD |

|---|---|---|

| 主な原因 | 衝動性、反射的な行動 | 社会的な文脈や感情の理解の難しさ |

| 発言のタイミング | 思いついたことを即座に発言 | 会話の内容や場の空気を読み違えて発言 |

| 例 | 話を遮る、関係ないことを突然言う | 相手の感情を汲み取らない発言、直接的すぎるコメント |

| 改善方法 | 衝動を抑える練習、待つスキルの習得 | 社会的ルールや相手の感情を理解する練習 |

※どちらも「空気が読めない」と見られることがありますが、背景にある理由は異なります。

発言に困りごとがある子へのサポートポイント

ADHDの子どもには…

- 衝動を抑えるトレーニングが効果的です。

例:「話す前に深呼吸してみようね」と具体的に伝える。 - 衝動的な発言を減らすために、短時間で切り替えられるタスクを取り入れると◎。

- 「がまんする力」を育てるためのゲーム感覚の練習もおすすめです。

ASDの子どもには…

- 社会的なルールや文脈を学べるロールプレイが有効です。

- 自分の気持ちを表現する練習(「うれしい」「いやだった」など)を少しずつ積み重ねましょう。

- 発言によって「相手がどう感じるか」を具体的に説明すると、社会的な理解が深まりやすくなります。

それぞれの子どもの特性に応じたアプローチを取ることで、「発言」に関する困りごとをやわらげることができます。

焦らず、一歩ずつ進めていきましょう。

親としてできること🧸✅対応法(まとめ)

- 「話す前に深呼吸しようね」とルールを決める

- 発言の前に「今話してもいいかな?」と合図を教える

- 周囲とのトラブルが起きたときは、気持ちを代弁してフォロー

- 「叱る」よりも「どうすればよかったか」を一緒に考える姿勢が大切

- 特性を理解して寄り添うことで、子どもは少しずつ成長していきます🌱

4. ADHDと日常生活への影響とは?🧠

ADHDの子どもは、日常の中でさまざまな困難に直面することがあります。

よく見られる困りごと📌

学校・園での様子

- 集団行動が苦手で、全体指示が入らず戸惑う

- お友だちとペースが合わず、孤立してしまうことがある

- 座って話を聞くのが難しく、注意されやすい

家庭での様子

- 宿題や支度の途中で気が散りやすい

- 思い通りにいかないと癇癪を起こしてしまう

- 「なんでできないの?」と親もついイライラしてしまう…

家庭でできる支援方法🛠️

困りごとに合わせた環境調整が効果的です。

- 静かな学習スペースをつくる

- 視覚的にルールを示す(例:タイマーやイラストカード)

- 順序をシンプルにして、1つずつ伝える

👉 小さな工夫でも、「できた!」の経験が増えると、子どもの自己肯定感につながります。

5. ADHDの診断と経過観察について🔍

ADHDの診断時期はいつ?🕰️

ADHDと診断されるのは、一般的に7歳〜10歳ごろが多いとされています。

ただし、実際には2〜3歳頃から、

「これって発達の範囲内?それとも…?」

と「ちょっと気になる行動」が現れるケースも少なくありません。

しかし、幼児期はそもそも落ち着きがなかったり、衝動的だったりするのが自然な姿でもあります。

また、他の発達障害との区別が難しく、判断がとても難しい時期です。

そのため、正式な診断が下されることが多いのは、7歳以降とされています。

医療機関での経過観察も選択肢🏥

- 幼児期の段階では「経過観察」となることも多いです

- 療育や支援を受けながら、子どもの成長の様子を丁寧に見守ることが大切です

- この情報はあくまで参考としてご利用いただくものであり、診断や治療については医療専門家に相談することが重要です。

ADHDやASDなどが気になる場合は、信頼できる医師に相談することをおすすめします。

🌱わが家のケース:息子の特性と向き合って

私の息子はASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けていますが、

同時にADHDのような「衝動性」や「不注意」も見られます。

- 園での活動に集中できない

- 自分の気持ちが高まると手が出てしまう

- 切り替えが苦手で、パニックになることも…

そのため、現在は療育を受けながら経過観察を続けています。

診断名だけで判断せず、「この行動は本人の困りごとかも?」と視点を変えることで、対応が少しずつ見えてきました。

【まとめ】親としてできること🫶

ADHDの可能性が気になるとき、まずは…

✅ 日常で気になる行動を書き留めてみる

✅ 幼稚園・保育園の先生と情報共有する

✅ 小児科や専門機関で相談してみる

✅ 療育などの支援を検討する

✅ 「本人も困っているかもしれない」と受け止める姿勢を大切にする

💡 「ADHDかもしれない」と悩んでいる親御さんへ

子どもが困っている背景には、必ず理由があります。

完璧な対応はできなくても、「わかろうとする姿勢」が子どもに安心感を与える第一歩になります🍀

6. ADHDの原因と診断方法🧠

✅ ADHDの原因とは?

ADHD(注意欠如・多動症)の背景には、脳の前頭前野の機能や神経伝達物質(ドーパミン・ノルアドレナリンなど)の働きが関係していると考えられています。

加えて、以下のような要因も関連しているとされています:

- 👪 遺伝的要因:

親や兄弟にADHD傾向があると、子どもにも似た特性が現れる可能性が高まります。 - 🌍 環境的要因:

妊娠中の喫煙、極端な早産、低出生体重などもリスク要因となることがあります。

ADHDは、遺伝的要因も大きく影響しますが、環境的要因も関わっているのが特徴です。

🩺 ADHDの診断方法は?

診断には以下のような複数の視点が用いられます:

- 行動観察(家庭・園・学校での様子)

- 保護者・先生への聞き取り(インタビュー)

- 発達検査・心理検査などの評価テスト

専門医が複数の情報を総合的に評価し、慎重に診断します。

🌱 わが家の実体験:診断までの道のり

私の息子にも不注意や衝動性があり、「ADHDかもしれない」と感じた時期がありました。

しかし、当時は年齢的に診断がつかず、最終的にはASD(自閉スペクトラム症)の診断が先に出ました。

今でもADHDの傾向が見られることがあるため、専門家と連携しながら経過観察を続けています。

ADHDの診断には慎重な見極めが必要であり、医学的な判断が求められます。

このため、専門医による適切な診断が大切です。

気になる点がある場合は、医療専門家に相談して適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

7. 「気になる行動」はどう見るべき?👀

🤔「これって普通?」子どもの行動に迷ったら…

子どもの気になる行動がすべてADHDに当てはまるとは限りません。

でも、親としては「ほかの子と違うかも…?」と不安になること、ありますよね。

私自身も息子の様子を見ていて、

- 「この落ち着きのなさは年齢のせい?」

- 「もしかして発達の問題がある?」

と、判断に迷う日々がありました。

🧑⚕️ 気になるときの相談先は?

「専門家に相談したい」と思っても、発達外来や専門クリニックは予約が取りづらい場合も多いです。

そんなときはまず、以下のような身近なサポート先に相談してみるのもおすすめです:

- 🏥 かかりつけの小児科

- 🧒 発達相談を実施している保健センター

- 🏫 園や学校の担任・スクールカウンセラー

小さな相談でも、「気になること」を言葉にするだけで、次の一歩が見えてくることがあります。

💬 親としてできること

- 子どもの行動を観察し、メモしておく📝

- 日常生活の変化や困りごとを記録する📅

- 不安を1人で抱え込まず、相談してみる📣

子どもが安心できる環境づくりは、親が安心することから。

早めにサポートに繋がることで、子どもの成長をもっと笑顔で見守れるようになります😊

🔍【まとめ】気になる行動に親ができること

- ADHDの原因はさまざま。医学的視点が重要

- 診断は複数の情報を元に慎重に行われる

- 気になる行動は専門家に相談するのが第一歩

- 小児科・保健センターなど、身近な相談先を活用

- 早めの対応が、親子にとって心の安心につながる

8. 【親としてできること】ADHDの子どもを支える3つのサポート方法 💡

ADHDの診断を受けたお子さんや、その傾向が見られる子どもに対して、親ができるサポートにはいくつかの具体的な工夫があります。

ここでは、私の体験を交えながら、家庭で取り入れやすい3つのサポート方法をご紹介します🌱

① 小さな目標から始める🎯

子どもにとって達成可能な短い目標を立てることで、成功体験を積み重ねられます。

✅ 例:「15分間だけ集中する」「1つ終わったら5分休憩」など

✅ 小さく区切ることで、見通しが立ちやすくなります

息子も「タイマーが鳴ったらおしまいね」というルールがあるだけで、ぐっと集中しやすくなりました✨

② 家庭でできる環境調整 🏡

日々の生活にちょっとした工夫を加えるだけでも、子どもが落ち着いて過ごせることがあります。

🟢 タスクはできるだけ細かく分けて伝える

🟢 一度に多くを求めず、「ひとつずつ」対応

🟢 親の反応がブレないように、ルールを決めて一貫性を持つ

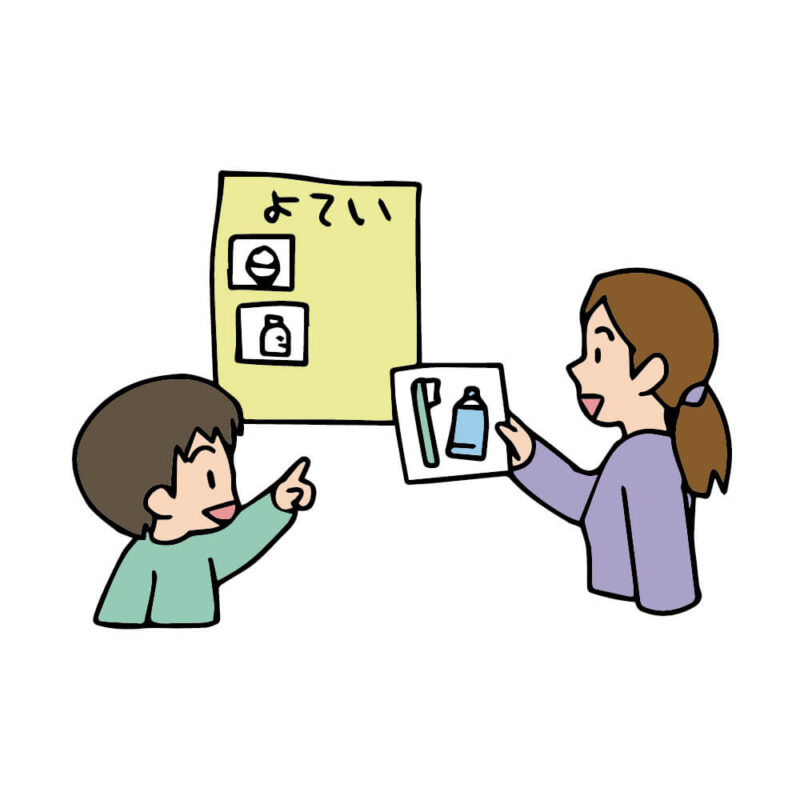

うちは「朝の準備ボード」を作り、「着替え→ご飯→歯みがき」と絵で見える化しています🪥👕

③ 信頼できる情報源を味方にする📚

ネットの情報は玉石混交。専門家の監修がある信頼できる情報をもとに判断することが大切です。

🔍 参考にした信頼性の高い情報源

- ✅ 厚生労働省:

「発達障害の理解のために」

発達障害のある人が、その特性に応じた支援を受けることで力を発揮できる可能性について明記

👉 厚生労働省の資料はこちら。政策レポート「発達障害の理解のために」 - ✅ MSDマニュアル家庭版:

ADHDの症状や治療、対応方法について詳しく解説

👉 MSD Manualsを読む - ✅ 北海道大学「ADHDにおける診断の実際」:

診断プロセスや注意点についての学術的な知見あり

👉 かかりつけ医等発達障害対応力向上 研修テキスト

📝まとめ|親としてできること(要点リスト)

- 🔹 短期的で達成しやすい目標を設定する

- 🔹 家庭内でのルールや対応を明確にし、一貫性を保つ

- 🔹 信頼できる情報源や専門家の意見に基づく対応を心がける

- 🔹 一人で抱え込まず、相談できる人や場所を確保する

親のちょっとしたサポートが、子どもにとって大きな安心につながることもあります🌈

迷ったら、「一緒に成長していく」気持ちを忘れずに。

私も、試行錯誤の毎日ですが、同じように悩む方の力になれたらうれしいです🍀

9. 🔎 よくある質問「ADHDかもしれない…どう動けばいい?」

「これってADHDのサインなのかな?」と不安になること、ありますよね。

でも、すぐに診断やラベルを求めなくても大丈夫です😊

まずは生活に困りごとがあるか?を見てみてください。

困りごとが大きい場合は、かかりつけの小児科医や発達相談窓口に気軽に相談してみましょう。

ADHDとは何ですか?

ADHD(注意欠陥・多動性障害)は、不注意、多動性、衝動性が特徴の発達障害です。

子どもの行動がADHDかどうかをどう見分けますか?

専門医による診断が必要です。気になる行動があれば医師に相談しましょう。

ADHDの診断は何歳から可能ですか?

通常は7歳以降が多いですが、特徴があれば幼児期にも診断が行われる場合があります。

ADHDとASDの違いは何ですか?

ADHDは主に注意力や行動に関する特性が中心で、ASD(自閉スペクトラム症)は社会的相互作用やコミュニケーションの難しさが特徴です。

親としてADHDのサポートはどうすればいいですか?

療育や専門家のアドバイスを受け、家庭環境を整え、成長をサポートすることが重要です。

ADHDは遺伝しますか?

はい、遺伝的要因が大きく影響します。

ADHDの治療法には何がありますか?

行動療法、環境調整、薬物療法などがあります。

ADHDの診断を受けるために何を準備すべきですか?

子どもの行動観察記録や学校でのエピソードをまとめると役立ちます

ADHDと診断された子どもの将来はどうなるのでしょうか?

適切なサポートを受けることで、得意分野を活かし成長できます。

ADHDについてもっと学べる資料はありますか?

小児科医や信頼できる医療情報サイトを活用してください。

まとめ親だからこそできること✨

子どもにADHDやASDなどの発達特性があると気づいたとき、親としての戸惑いや不安は当然のことです。

けれど──

その気づきこそが、子どもの未来を明るくする第一歩です。

🌱親としてできること(チェックリスト)

- ✔️ 気になる行動があれば、経過を丁寧に観察する

- ✔️ 必要に応じて、小児科や専門機関へ相談する

- ✔️ 「うちの子らしさ」を大切にしながら、できる支援を少しずつ始める

- ✔️ 情報収集に追われすぎず、信頼できる情報源を持つ

- ✔️ 自分を責めず、サポートを求める勇気を持つ

✅ 幼児期の特徴は「不注意」「多動性」「衝動性」

✅ 発言トラブルは「衝動性」によることが多い

✅ 親ができることは「理解」「工夫」「サポート」

まずは「知ること」「寄り添うこと」から始めましょう🌷

ADHDは「個性のひとつ」であり、早期の理解と支援でぐんと成長します。

「親の関わりが、子どもの未来を変える」──これは決して大げさな言葉ではありません。

まずは、小さな一歩からで大丈夫。

あなたとお子さんに合った道を一緒に探していきましょう🍀

📌次回予告

次回は、

「家庭でできる発達障害児の支援|感覚過敏・DCD・実行機能に効く療育法」

をお届け予定です。どうぞお楽しみに!