はじめに

子どもが「自分はダメ…」と落ち込む瞬間、親としてどう声をかければいいか迷うことはありませんか?

私も子どもを育てる中で…、失敗や不安に泣きそうになる姿を目にして、

「どうしたらいいんだろう…」と戸惑うことがあります。

そんなときにおすすめなのが、

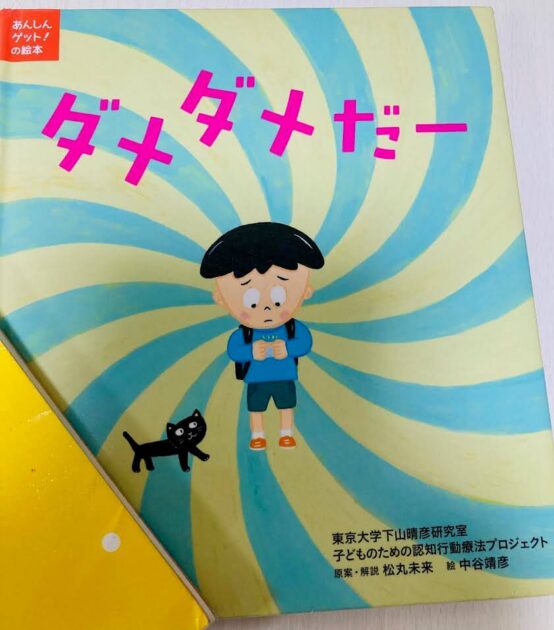

東京大学下山晴彦研究室の 「子どものための認知行動療法プロジェクト」 が手がけた絵本 『ダメダメだー』 です。

この記事でわかること 📖

- ✅ 『ダメダメだー』はどんな内容の絵本か

- ✅ 子どもが共感できるポイントと自己肯定感アップの理由

- ✅ 認知行動療法(CBT)の視点から見た絵本の効果

- ✅ 親子で実践できる読み聞かせの工夫

- ✅ 自信がない子・完璧主義な子への具体的なサポートのヒント

目次

- はじめに

- 『ダメダメだー』ってどんな絵本?(ネタバレ注意)

- 子どもが共感できる!『ダメダメだー』絵本の魅力

- 認知行動療法(CBT)の視点で見る『ダメダメだー』

- 親子で実践できる読み方のヒント

- 体験談:親子で『ダメダメだー』を読んでみて

- まとめ:自己肯定感を育む絵本

1.『ダメダメだー』ってどんな絵本?(ネタバレ注意)

主人公のゆうくんは、今日もいろいろ失敗してしまいました。

👉 宿題を忘れちゃった

👉 牛乳をこぼしちゃった

👉 かけっこで転んじゃった

👉 服をうまく着られなかった

失敗が続くと、「ぼくはダメなんだ…」と落ち込んでしまいます。

そんなとき、ゆうくんは 「ダメダメだまち」 に迷い込んでしまうのです。

でも物語の最後には、ゆうくんは気づきます。

「ぼくはダメじゃない!」

そして、もとの世界に戻ってこれるのです。

2. 子どもが共感できる!『ダメダメだー』絵本の魅力

この絵本が親子で読むのにぴったりな理由は、子どもの感情に寄り添っていること。

- 「こわい…」「不安でいっぱい…」「つらい…」という気持ちをそのまま描いている

- 失敗しても大丈夫というメッセージが優しく伝わる

- 読みながら、自分の気持ちを整理してチャレンジできる仕掛けがある

子どもは絵本を通して「失敗するのは自分だけじゃない」「自分も大丈夫かも」と少しずつ安心感を得られます。

3. 認知行動療法(CBT)の視点で見ると

この絵本は、子どものための認知行動療法(CBT) をベースに作られています。

- 不安や落ち込みへの向き合い方を学べる

- 「やってみる」という小さな挑戦体験を積める

- 自分を責めすぎず、前向きな思考を育てられる

不安は大人になってもなくならないもの。

だからこそ、子どものうちから不安に向き合う練習 をしておくことは、とても大切です。

4. 親子で実践できる読み方のヒント

- 絵本を読んだあとに「ゆうくんの気持ち、どう思った?」と聞いてみる

- 自分が不安なときの対処法を一緒に考えてみる

- 失敗しても大丈夫なエピソードを親子で共有して安心感を作る

「失敗してもいいんだ」「チャレンジしていいんだ」という気持ちを少しずつ育てることができます。

5. 体験談:親子で『ダメダメだー』を読んでみて

私は3歳と5歳の息子に、この絵本を読み聞かせてみました。

特に長男は「失敗を恐れて挑戦したがらないタイプ」。

その一方で、実際にはよく失敗してしまうことも多く、落ち込んでしまう姿をよく見ます。

そんな長男も、この絵本を一緒に読むことで

💭「みんな失敗することもあるけど、大丈夫なんだ」

というメッセージを受け取れたようでした。

「できなくて凹むのは自分だけじゃない」と共感できたようで、少し表情が柔らかくなったのを感じます。

読み進めるうちに、失敗も見方を変えれば「挑戦した証」であり、次につながる成功なんだということが自然と伝わったようでした。

実は長男はちょっと完璧主義なところもあり、「できなかったら恥ずかしい」と思って挑戦を避けることもあります。

そんな彼にとって、この絵本は「失敗しても大丈夫。むしろ挑戦すること自体が大事なんだ」と安心できるメッセージになったようです。

また、3歳の次男も絵本のセリフをマネして「ダメじゃなーい!」と楽しそうに言っていて、

失敗をポジティブに受け止める雰囲気が親子で共有できたのが印象的でした。

5. よくある質問と答え

『ダメダメだー』は何歳向けの絵本ですか?

幼児~小学校低学年向けです。

文字も少なめで、イラスト中心なので小さな子でも理解しやすいです。読むだけで自己肯定感が上がりますか?

すぐに上がるわけではありませんが、親子で共感しながら読むことで少しずつ自分を認める力が育ちます。

読み聞かせのコツはありますか?

ゆっくり声に出して感情を込めること。

読み終わったあとに「ゆうくんの気持ちどうだった?」と話すのがおすすめです。認知行動療法(CBT)って何ですか?

不安や落ち込みに向き合い、考え方や行動を少しずつ変えていく心理療法です。

この絵本は学校や幼稚園でも使えますか?

はい、感情教育や自己肯定感を育む授業の補助教材としても活用可能です。

他の絵本と組み合わせて読むと効果的ですか?

「挑戦」や「失敗を恐れない」テーマの絵本と組み合わせると、学びが深まります。

兄弟で読んでも大丈夫ですか?

もちろんです。

兄弟姉妹で感情を共有したり、お互いのチャレンジを話すきっかけになります。親の読み方で注意することはありますか?

子どもの感情を否定せず、「わかるよ」と共感しながら読み進めることが大切です。

絵本を読んだ後のフォローは必要ですか?

「ゆうくんみたいに思ったことあった?」など、子どもが自分の気持ちを話せる時間を作るとより効果的です。

完璧主義な子どもにもこの絵本は効果がありますか?

はい。完璧を求めすぎて「できない自分=ダメ」と思ってしまう子に特におすすめです。

失敗しても大丈夫というメッセージが自然に伝わり、気持ちを軽くしてくれます。自分に厳しい子どもが安心できる読み方はありますか?

読み終わったあとに「ママ(パパ)も失敗するよ」と自分の体験を話してあげると安心につながります。

完璧じゃなくてもいいんだと実感できる読み聞かせになります。

まとめ:自己肯定感を育む絵本

『ダメダメだー』は、子どもが自分を責めて落ち込むときに読むことで、自己肯定感を育てるきっかけ になる絵本です。

- 不安や失敗は誰にでもある

- 読むだけで少し心が軽くなる

- 小さなチャレンジ体験が子どもの成長につながる

子どもが「ぼくはダメじゃない!」と気づく瞬間を、親子で一緒に体験してみませんか?

📢次回予告

「会話が苦手な幼児・子どもにおすすめ絵本『絵でわかる なぜなぜ会話ルールブック』

お楽しみに!