はじめに吃音に悩むお子さんの「ことばのリズム」、育ててみませんか?👂🎵

吃音に悩むお子さんの「ことばのリズム」、絵本で楽しく育ててみませんか?🎵

「ことばがつまる…」「うまく話せず困っている…」

そんな吃音(きつおん)に悩むお子さんやご家庭に、いま注目されているのが、絵本『だるまさんが』シリーズの活用です。

✅【吃音 絵本】

✅【吃音 療育】

✅【だるまさんが 効果】

といったキーワードで検索されているママ・パパに向けて、この記事では「遊びながら言葉のリズムを育てる絵本活用法」をご紹介します。

実際に療育現場でも効果が実証されており、

- 言葉のリズム感

- 発話の流れ

- 身体の動きとの連動

こうした力を、遊び感覚で自然に育むことができるんです✨

私の4歳の息子も吃音があり、言語療法(ST)や療育施設で『だるまさんが』を取り入れたリズム遊びを続けています。

家庭でも読み聞かせを重ねるうちに、「あ、ことばがスムーズになってきたかも」と感じることが増えてきました😊

「どうしてこの絵本が吃音や言語発達にこんなに効果があるのか?」

気になった私は、発達支援や言語発達の視点から詳しく調べてみました。

本記事では、

- 『だるまさんが』シリーズが吃音のある子に与える効果

- ご家庭でできる簡単な活用法

- 言語発達全体を支えるポイント

をわかりやすく解説していきます📖🌱

目次

- 『だるまさんが』は吃音改善に効果的?|2歳からできる療育絵本

- 2歳児の療育におすすめ!リズム感を育てる読み聞かせ

- 4歳児の発語と語彙力アップに効果的な活用法

- 達成感でことばが育つ!『だるまさんが』で自信がつく理由

- 親子の絆を深める!読み聞かせで楽しくコミュニケーション

- 実践紹介|わが家の『だるまさんが』読み聞かせ工夫

- 一緒に読む

- 動きを真似る

- 物語を再現する

- 【体験談】『だるまさんが』で息子の吃音がやわらいだエピソード

- よくある質問

- まとめ|吃音を支える絵本でことばの芽を育てよう

1.【療育でも大活躍】

『だるまさんが』は吃音改善に効果的?|2歳からできる療育絵本

『だるまさんが』『だるまさんの』『だるまさんと』の3冊で構成される大人気の絵本シリーズ。

短くリズミカルな文章と、思わず真似したくなるようなユニークな動きが描かれ、子どもたちを惹きつけます👶🎵

この絵本の最大の魅力は、シンプルな構成と繰り返しやすさ。

それにより、幼児でもストレスなく楽しめ、療育現場でも効果が実証されています✅

特に以下の点が、療育においても高く評価されています:

- 繰り返し読みやすく、発語や模倣を促しやすい

- キャラクターの動きが視覚・身体表現を引き出す

- 幼児の注意をひきつける構成で、集中力が続く

発話が苦手な子、ことばのタイミングが合わない子にも、「楽しい!」から入るアプローチが可能になる一冊です✨

2.【2歳児の療育におすすめ】リズム感を育てる読み聞かせ📖🎶

2歳前後のお子さんは、まだことばが不安定。でも、リズムに乗せて読む絵本はそんな時期の言語発達にぴったりです。

『だるまさんが』シリーズを活用した療育的アプローチでは、次のような効果が期待できます👇

🔸言葉のリズム感が自然に身につく

短く区切られたリズミカルな文に合わせて、声を出したり真似をしたりすることで、

言葉を発する楽しさを体験し、吃音の改善にも良い影響が期待できます🎵

🔸身体的な表現力が育つ

キャラクターのユニークな動きを親子で真似することで、

体を使ったコミュニケーションの基礎が身につきます。

言葉と動きがつながることで、脳の発達や言語理解の促進にもつながります👣✨

遊びの延長で取り入れられるこの絵本は、「話してみたい」「動いてみたい」という気持ちの芽生えを後押ししてくれます🌱

3.【4歳児の発語と語彙力アップ】療育に役立つ『だるまさんが』活用法🧠💬

4歳になると、言語の理解や表現がさらに深まる時期。

『だるまさんが』シリーズを使った療育では、以下のような力が伸びやすくなります👇

🔸語彙力・理解力が向上する

シンプルなストーリーを繰り返し読むことで、

新しい言葉を覚えたり、内容を自分なりに再現したりする力が育まれます📗

さらに、自分でページをめくったり、キャラクターの動きを言葉にしたりすることで、主体的な学びが始まります✨

🔸表現力・創造力が広がる

「だるまさんが…」の後に続く展開を想像して、

自分なりのセリフを考えたり、イラストを描いたりする遊びもおすすめ🖍🎨

こうした活動を通じて、自分の気持ちや考えを「ことば」にする力が伸び、

吃音を持つ子どもにとっても安心して発語する練習の場になります。

4.【達成感でことばが育つ】『だるまさんが』シリーズで自信がつく理由🌱✨

吃音や言葉の発達に不安があるお子さんに、「できた!」という小さな成功体験を与えたいと思いませんか?

『だるまさんが』シリーズは、療育現場でも効果が実証されている絵本📚のひとつです。

シンプルな構成で、自分でページをめくるだけでも物語が進んでいくため、

小さな子どもでも「自分で読めた!」という達成感を味わうことができます💮

🔸繰り返しの中で「できた!」を実感

「だるまさんが…」というパターンが続くことで、内容の予測がしやすく、

自信を持って参加できる=成功体験が積み重なる仕組みになっています。

🔸安心感のある反復でリラックス

シリーズを通しての反復学習は、子どもに安心感を与える効果も🎵

決まったフレーズや展開が繰り返されることで、子どもは緊張せず楽しむことができ、言葉がスムーズに出やすくなることもあります。

成功体験が積み重なることで、子どもは「もっと話したい」「もっと伝えたい」と自然に感じるようになります✨

これは、吃音など発語に不安を抱える子どもにとって、とても大切なステップです。

5.【親子の絆を深める読み聞かせ】『だるまさんが』で楽しくコミュニケーション🗣️💕

子どもとの会話が続かない…そんな悩み、ありませんか?

絵本の読み聞かせは、言葉の発達と親子の絆を同時に育むことができる時間です🌈

『だるまさんが』シリーズは、キャラクターになりきって読める工夫が満載📘

親が表情豊かに、声のトーンを変えて読むことで、子どもはどんどん物語の世界に入り込みます✨

🔸共感体験が感情の発達をサポート

「だるまさんが…ころんだ!」など、一緒に笑ったり驚いたりすることで、

親子で感情を共有し、心のつながりが強まります❤️

🔸対話のきっかけが自然に生まれる

「次は何が起こるかな?」「どうしてころんだの?」といった問いかけを通して、

言葉のキャッチボールが自然に生まれやすくなります🗨️

言葉が出にくい子どもにとっても、無理なく「声に出したい」と感じる体験になります。

読み聞かせの時間は、子どもの心を育てるだけでなく、親にとってもかけがえのない癒しの時間になります。

『だるまさんが』シリーズは、そんな親子の時間を、より楽しく温かいものにしてくれます🍀

6.【療育にもおすすめ】

『だるまさんが』シリーズを使った実践的な読み聞かせの工夫📖🎵

吃音や発語のリズムに悩むお子さんに、「楽しみながら発話を促したい」と感じていませんか?

『だるまさんが』シリーズは、療育現場でも効果が実証されている絵本として注目されています。

読み聞かせにちょっとした工夫を加えるだけで、言葉のリズム感・表現力・コミュニケーションの力がぐんと伸びる可能性があります✨

ここでは、わが家で実践している方法をご紹介します👇

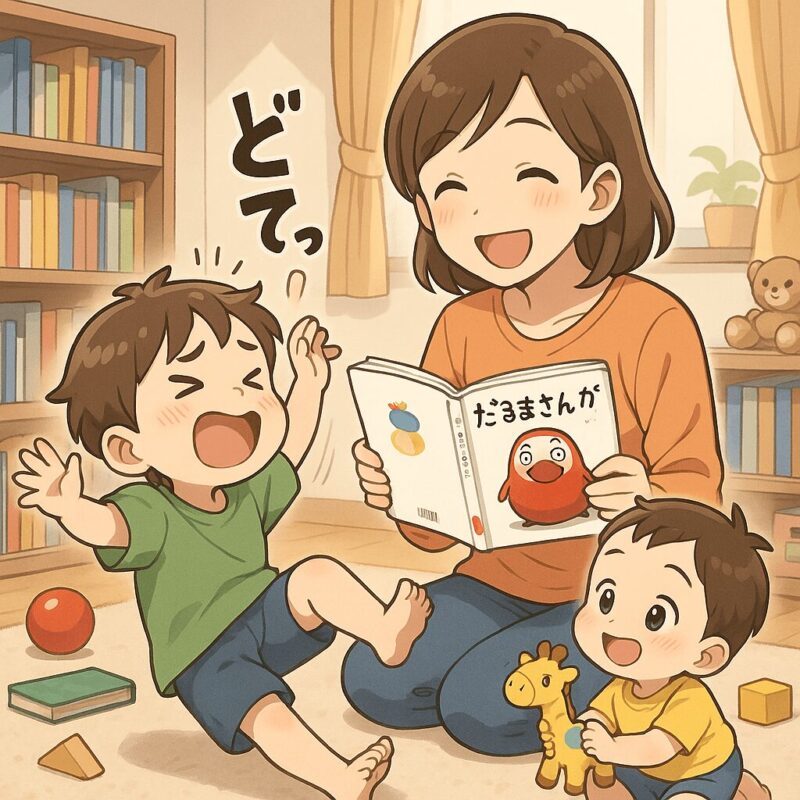

🔹一緒に声に出して読む🎶

親子でテンポに合わせて声を出しながら読むことで、発話のリズム感や抑揚の感覚が自然に身につきます。

私は息子と読むとき、声のトーンを変えたり、笑顔で読むようにしています😊

そのおかげか、息子もリラックスして発話に挑戦できるようになりました。

🔹絵本の動きをまねてみる👣

「だるまさんが ころんだ」「びよーん」など、キャラクターの動きを一緒にまねることで、体の表現力や協調運動も育まれます。

体を動かすことで子どもの注意が絵本に集中し、自然と発話も引き出されやすくなります✨

🔹物語を再現して楽しむ🎭

絵本の内容をベースに、簡単なごっこ遊びや劇あそびをするのもおすすめ!

「だるまさんが ころんだ」のシーンを一緒に演じながら、

「ころんだ〜!」「いたい〜!」など子どもが自然と声を出す機会が増えていきます。

さらに、語彙力・表現力・想像力が育つだけでなく、ストーリー理解も深まるので療育効果も◎。

7.【体験談】『だるまさんが』で息子の吃音がやわらいだエピソード👦💬

吃音のある4歳の長男に「ことばの楽しさ」を感じてほしくて、わが家が取り入れたのが大人気絵本シリーズ『だるまさんが』。

最初は「絵本で吃音に効果あるのかな?」と半信半疑。

でも、この絵本が、息子たちの「ことばの世界」をぐんと広げてくれたんです。

🔸きっかけは言語トレーニング|2歳児の発語の遅れから

最初に『だるまさんが』を知ったのは、次男(当時2歳)の言葉の遅れが気になって病院で言語トレーニングを始めたとき。

言語聴覚士(ST)の先生にすすめられて、試しに家で繰り返し読み聞かせると…

- ページをめくるたびに声をあげて笑う

- 「びろーん!」「どてっ!」と体を動かしてマネする

- 自然と声を出し始める

楽しみながらことばが引き出されていく姿に、「これは発語のきっかけになるかも」と実感しました。

🔸吃音のある長男にも変化が|リズムでことばがスムーズに

さらに驚いたのは、吃音のある4歳の長男への効果です。

通っている療育施設でも『だるまさんが』はよく使われていて、先生からも「おうちでも読んでみてくださいね」とアドバイスをいただきました。

繰り返し読み聞かせるうちに、

- 擬音語・擬態語(ころんだ、ぷしゅー、びよーん)を声に出す

- 言葉のテンポやリズム感が身についてくる

- ゆっくり丁寧に話す姿勢が育つ

「ことばを伝えるって楽しい!」そんな感覚を、息子自身が少しずつ掴んできたように感じます。

🔸2歳でも楽しめる!兄弟で一緒にことばあそび

このシリーズの魅力は、構成がとてもシンプルで、小さな子どもでもすぐに楽しめること。

長男の読み聞かせに、弟(当時2歳)もニコニコと参加するようになり、真似っこしながら自然と発語の機会が増えていきました。

兄弟で一緒に絵本を読む時間は、わが家にとって大切な「ことばの時間」になっています。

🔸実は…動作模倣やひらがな学習にもピッタリ!

『だるまさんが』の魅力は、それだけじゃありません。

🔸 だるまさんの動きを子どもがマネする

🔸 体を動かしながら「びろーん!」と声に出す

…これって、まさに「動作模倣」の練習になっていたんです。

遊びの中で自然と模倣力が身につくって、本当にすごいですよね。

しかも、繰り返し読むうちに、子どもたちはひらがなにも興味を持つように。

「だ」「る」「ま」など、短くてわかりやすい言葉が多いから、

ひらがなの「読みはじめ」にもピッタリでした。

🔸親子で笑う時間が、ことばを育てる🌱

何よりうれしいのは、絵本を通して生まれた親子の笑顔とふれあいの時間。

「うまく話せない…」と悩んでいた長男が、絵本のリズムに乗せて自信を持って話す姿。

まだ言葉が少なかった次男が、楽しみながら発語するようになったこと。

そんな小さな変化の積み重ねが、わが家にとって大きな希望になりました。

🔸『だるまさんが』は、ことばに悩む親子の心強い味方

『だるまさんが』シリーズは、多くの療育施設や言語聴覚士さんの間でも「リズム性が高く、発語を促しやすい絵本」として高く評価されています。

「ことばが出ない」「吃音が気になる」「子どもとの関わり方に悩んでいる」

そんなママ・パパにこそ、ぜひ一度手に取ってほしい1冊です。

きっと、お子さんなりの「ことばの芽」がふわっと顔を出すきっかけになるはずです。😊

絵本って、やっぱりすごい。

「遊びながらことばの力を育てる」って、理想だけど難しい。

でも『だるまさんが』なら、それが自然にできるんです。

療育や言語トレーニングに悩むママ・パパにも、ぜひ一度手にとってみてほしい。

そんなふうに思える、わが家のちょっとした「ことばの奇跡」でした😊

よくある質問

『だるまさんが』シリーズは何歳から使えますか?

一般的に0〜4歳児向けですが、療育目的であれば年齢にかかわらず使用できます。

吃音に本当に効果がありますか?

劇的な改善を保証するものではありませんが、リズムや表現力の支援として効果が期待されます。

療育先でもこの絵本は使われていますか?

多くの療育施設やST(言語聴覚士)によって活用されています。

自宅でどうやって使えばよいですか?

声のリズムを楽しみながら読んだり、動きを真似して遊ぶと良いです。

読み聞かせのコツはありますか?

感情を込めて、ゆっくりリズムよく読むのがポイントです。

吃音以外にも効果はありますか?

言葉の発達や自己表現、親子のコミュニケーションにも効果があります。

兄弟で一緒に使えますか?

はい、異年齢でも楽しめる内容なので兄弟読み聞かせにも最適です。

絵本以外に使える教材はありますか?

音楽・カード遊び・リトミックも療育にはおすすめです。

毎日読むべきですか?

無理のない範囲で、週数回の繰り返し読みが効果的です。

子どもが興味を持たない時は?

無理に読ませず、親が楽しそうに読む姿を見せるのがコツです。

まとめ『だるまさんが』シリーズは、吃音とことばの発達に寄り添う絵本📖💬

吃音のあるお子さんにとって、言葉のリズムを楽しく身につけることは大切なステップです。

『だるまさんが』シリーズは、まさにそのサポートにぴったり!

🎵 リズム感が自然に育つ

🎭 体の動きと一緒にことばが出てくる

🌱 成功体験を通して自信が育つ

息子も療育先や病院でのトレーニングにこの絵本を取り入れ、日常の中で発話がスムーズになってきています✨

🧵 関連記事

🔹 [吃音の改善トレーニング:親子で楽しくできる具体的な方法と遊び方]

また、『だるまさんが』は吃音や言語発達の支援だけでなく、

👪 親子のスキンシップやコミュニケーションの時間にもぴったりです。

シンプルでリズムの良い構成なので、小さなお子さんでも楽しめて、大人も思わず笑顔に😊

ぜひ、今日から『だるまさんが』シリーズを家庭療育のひとつとして取り入れてみてください。

小さな一歩が、ことばの大きな成長につながります🌸

📢次回予告

次回は、

🗣「吃音の改善トレーニング:親子で楽しくできる具体的な方法と遊び方」をご紹介!

家庭で気軽に取り入れられる遊びや発話サポートのコツを、わかりやすく解説します🎲📢