はじめに「遊び」が子どもの発達支援になるって知っていますか?

「今日はどこで遊ぼう…?」

そんな日、ありますよね😊

元気いっぱいな子どもとの外遊びは、時に親にとっても一大イベント!

でも実は、公園遊びには発達支援や感覚統合の効果がたくさん詰まっているんです🌳✨

すべり台やブランコなどの遊具をうまく活用すれば、自然な形で

✅ 体幹・バランス感覚の向上

✅ 手先の器用さや運動能力アップ

✅ 社会性(順番待ちや関わり方)の成長

などが期待できます。

私自身、発達に特性がある息子と日々公園に通う中で、

「こんな変化があった!」「これなら楽しくできる!」と、たくさんの気づきを得ました😊

この記事では、実際の体験をもとに「発達支援に効果的な遊具の使い方」や「親の関わり方のコツ」をわかりやすくお伝えします。

毎日の公園時間が、子どもの成長をグンと後押しする時間になりますように🌈

目次

- 公園遊びが子どもの成長を支える理由

- 発達支援におすすめの遊具とその効果

① 姿勢作りと重力不安対策:ばね馬

② ボディーイメージの形成:登り棒

③ 抗重力屈曲姿勢作り:鉄棒

④ 不器用さの改善:砂場

⑤ 触覚防衛の改善:泥水遊び

⑥ 不安定感の改善:滑り台

⑦ リズム感の向上:ブランコ

⑧ 筋力と判断力の向上:ジャングルジム - 発達支援に役立つ!親子で楽しむ公園遊びのコツ

- 公園遊びで困ったときの対処法

- よくある質問

- まとめ

1. 公園遊びが子どもの成長を支える理由 🌳✨

「今日はどこで遊ぼうかな?」そんな時にぴったりなのが【公園遊び】です!

公園は、子どもの心と体の発達を自然にサポートしてくれる、まさに「成長の宝庫」!

ただ走る・登るだけで、運動能力・社会性・感覚統合など、幅広い力が育まれていきます💪

特に遊具は、「楽しさ」×「発達支援」 を両立できる最高のツール!

ここでは、子どもの発達に役立つ具体的な効果を、体験談とあわせてご紹介します👇

✔ 🏃 運動能力の向上

ブランコや滑り台、鉄棒などの遊具を使うことで、バランス感覚・体幹・筋力が自然に育ちます。

🎯 体験談

息子(4歳)はバランスをとるのが苦手で、よく転んでいました。

でも、公園のブランコで遊ぶうちに、自分の力で漕げるようになり、足元も安定!

今では幼稚園のかけっこでも、しっかり走れるようになりました✨

✔ 🤝 社会性の発達

公園は、順番を待つ・相手に譲る・一緒に遊ぶ など、社会性を育む練習にも最適です。

🎯 体験談

息子は順番待ちが苦手で、すぐに割り込んでしまうことがありました。

そこで、滑り台を使って「順番練習」をスタート。

「今は○○ちゃんの番だね」と伝えながら遊ぶことで、少しずつ「待つ」ことができるように😊

トラブルも減り、お友達との関係もスムーズになってきました。

✔ 🎨 感覚統合の促進

砂場やうんてい、鉄棒などの遊具は、触覚・前庭感覚・固有受容感覚を刺激し、感覚統合の発達を助けます。

🎯 体験談

息子は泥や糊が苦手で、最初は手を汚すのを嫌がっていました。

でも、砂場で泥だんご作りを一緒に楽しむうちに、少しずつ抵抗が減り、粘土遊びや工作にも挑戦できるように!🎨

🌟公園遊びは、子どもの「できた!」を引き出し、自信と自己肯定感を育てる最高の場です。

2. 発達支援におすすめの遊具とその効果🎠

公園遊びには、子どもの発達を促す大きな力があります。

「この遊具、実はこんな効果があるんだ!」

そう感じたことはありませんか?

公園にある遊具には、

✅ 体の動かし方

✅ 感覚の刺激(触れる・揺れる・登るなど)

✅ お友だちとの関わり

…といった、子どもの成長に欠かせない要素がぎゅっと詰まっています!

この記事では、発達支援の視点からおすすめの遊具と、

それぞれがどんな力を育てるのか、わかりやすくご紹介します😊

① 姿勢作りと重力不安対策:ばね馬🐴

ばね馬は、子どもがまたがって遊ぶことができる遊具で、姿勢を保つ力を鍛えるのに効果的です。

遊び方のコツ ✨

- 子どもをばね馬に座らせ、大人が軽く背中を押して揺らします。

- 前後に揺れる中で、子どもは自然とバランスを取ろうとし、姿勢を保つ力が育ちます。

発達支援の効果 🌱

- 重力に対する不安を減らし、体幹を強化。

- 姿勢が整うことで集中力の向上にもつながります。

② ボディーイメージを鍛える:登り棒

登り棒は、子どもが手足を使って登ることができる遊具です。

全身を使った運動を通じて、子どもが自分の体の動きを理解するのに役立ちます。

遊び方のコツ ✨

- 安全を確認しながら、子どもが手足を使ってゆっくりと登る練習をする。

- 最初は大人がサポートし、握る感覚を身につける。

発達支援の効果 🌱

- パワーグリップを鍛えながら、筋力とボディーイメージを形成。

- 特に手足の連動性を高める効果。

遊具でしっかり遊ぶには、「手でぎゅっと握る力」がとても大切です。

その力を育ててくれるのが、パワーグリップ!

👇

💬👩⚕️《パワーグリップってなに?》

👉パワーグリップとは、手のひら全体と指を使って、物をしっかり握る力のこと。

ロープや登り棒をぎゅっと握るときに自然に使われる動きです。

パワーグリップの特徴 🔍

✅ 手のひら全体を使う:

指先だけでなく、手のひら全体でしっかり握る。

✅ 力強い動作に適応:

登り棒やぶら下がり、重いものを持ち上げる際に活用。

✅ 滑り止め効果:

しっかり握ることで安全性を高める。

パワーグリップが育つとこんなメリット🌟

🎯 握力アップ:

手先の力が強くなり、鉛筆を握る力や工作がしやすくなる。

🎯 腕や肩の筋力向上:

上半身全体の筋力を鍛える。

🎯 遊具での安全性UP:

滑り落ちるリスクを減らす。

登り棒でのパワーグリップ活用 💪

- 握る練習:

低い棒から始めて、握る力を徐々に強化。 - 全身の連動:

腕、肩、腹筋、足を使い、全身の協調性を高める。 - バランス感覚の向上:

手と足を同時に動かすことで、バランス感覚が養われる。

登り棒で楽しくパワーグリップを鍛えよう🎯

✅ まずは低い棒から

→ 握る・ぶら下がるを遊び感覚でスタート!

✅ 親子でロープ遊び

→ 家でもタオルやロープを使って楽しく練習できます。

✅ 親の見守りがカギ

→ 「落ちそうで怖い」という子も、親がそばにいれば安心して挑戦できます。

パワーグリップは「握る力」の基礎!

パワーグリップは、遊びながら自然に鍛えられ、発達の土台になるスキルです。

登り棒やロープ遊びを通して、楽しみながら子どもの力を伸ばしましょう!

しっかり握る力をつけることで、全身の筋力やバランス感覚、さらには自信も育まれます!

③ 筋力と姿勢を鍛える!鉄棒遊び

鉄棒などの遊びは、

全身の筋力やバランス感覚を育てながら、姿勢を整えるのにぴったりです!

中でも注目したいのが、

「抗重力屈曲姿勢(こうじゅうりょくくっきょくしせい)」という体の動き。

💬👩⚕️《抗重力屈曲姿勢とは?》

👉 抗重力屈曲姿勢とは、重力に逆らって体を丸めるような姿勢のこと。

たとえば…

- あごを引いて首を丸める

- お腹に力を入れて背中を曲げる

このような姿勢を通して、お腹や背中の筋肉(体幹)をしっかり使う力が育ちます。

この姿勢は、以下のような力を養うのにとても役立ちます。

✅ 姿勢の安定性アップ

✅ 体幹の強化

✅ 日常動作(座る・歩く・書く)の改善

日常生活でよく見られる「姿勢の崩れ」や「集中しづらさ」は、体幹の弱さから来ることも。

鉄棒で楽しく遊ぶことで、これらの力を自然に、無理なく育てることができるんです。

鉄棒遊びの方法:🏋️ 基本のぶら下がり

- 両手で鉄棒をしっかり握り、足を自然に垂らして数秒キープ。

- 慣れてきたら、時間を少しずつ延ばしていく。

鉄棒遊びの方法:🤸 足を巻き付けて丸まる

- 鉄棒を握ったまま、足を鉄棒に巻き付けるように上げる。

- あごを引き、背中を丸めて体を小さく縮める(ボールのような姿勢を意識)。

📝 サポートのコツ

- 初めは大人が腰や背中を支えて補助。

- 短時間から始め、少しずつ慣れさせる。

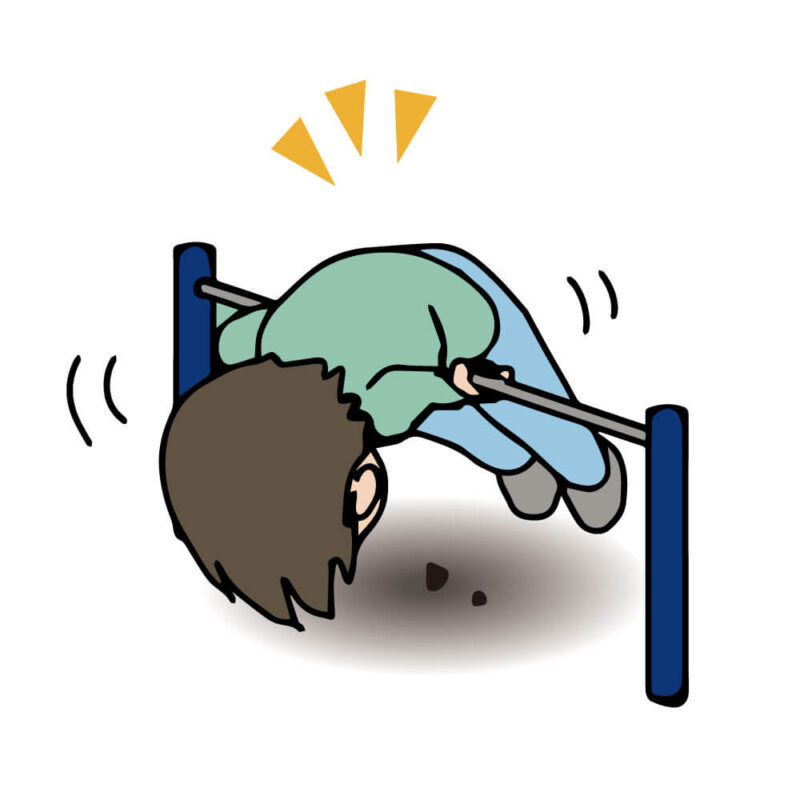

鉄棒遊びの効果と発達支援のメリット🤸♂️

鉄棒遊びは、子どもの 体幹や筋力を鍛えるだけでなく、姿勢の改善や自信の向上 にもつながります。

特に、発達特性があるお子さんにとっては 姿勢の安定や運動能力UP に効果的な遊びのひとつ。

🎯 体幹&筋力UP💪

✔ ぶら下がるだけで、腕・腹筋・背筋をしっかり鍛えられる

✔ 体を丸める動きで、特に腹筋に効果的!

➡ 転倒しにくくなり、日常生活の動きもスムーズに!

🎯 姿勢の改善&集中力UP📚✨

✔ 鉄棒にぶら下がることで 背筋が伸び、猫背が改善

✔ 正しい姿勢を繰り返すことで 座る姿勢も安定

✔ 机に向かうときの 集中力UP!

➡ 学習面にも好影響!落ち着いて座れるようになる

🎯 自信の向上&やる気UP🔥

✔ 「できた!」の成功体験が自信につながる

✔ 新しい技にチャレンジする意欲UP!

✔ 運動が好きになるきっかけに🎵

➡ 最初は怖がっていた息子も、「ぼく、鉄棒得意かも!」と笑顔に😊

遊びながら自信をつけるのがポイント✨

✅ 期待できる効果まとめ

✅ 体幹の安定:

腹筋・背筋が鍛えられ、姿勢が良くなる✨

✅ バランス感覚UP:

転びにくくなり、運動能力が向上🏃♂️

✅ 学習面のサポート:

集中力UP!落ち着いて座れる📚

✅ 日常生活のサポート:

スムーズな動きができるように🎒

鉄棒遊びは、発達をサポートしながら 楽しく体を鍛えられる遊び です!

無理なく、お子さんのペースで取り入れてみてくださいね😊

④ 不器用さを楽しく克服!砂場遊び

砂場は 手先の器用さ を育てる絶好の遊び場!✨

指先を使った細かい動作を楽しみながら、楽しくトレーニングできます。

✅ 遊び方のコツ

- 宝探しゲーム:

おもちゃを砂の中に隠して、一緒に探してみよう!🔍 - トンネル&お城作り:

手やシャベルを使って造形遊びをすると、手指のコントロールが上達🏰 - 型抜き遊び:

砂を型に詰めて形を作ると、指先の力加減を学べる👌

🎯 期待できる効果

- 指先の感覚を刺激し 手先の器用さをUP!✋

- 形を作ることで 集中力&創造力が向上💡

- 親子で取り組むことで コミュニケーション力も育つ👨👩👧

🎯 体験談

うちの息子も最初は「上手くできない!」と怒っていましたが、何度も一緒に遊ぶうちにスコップの使い方が上達✨

型抜きもきれいにできるようになり、「ママ見て!できたよ!」と自信がつきました😊

⑤ 触覚過敏を克服!ドキドキの泥遊び

泥遊びは 触覚を鍛える のにピッタリ!

いろんな感触を経験することで、触覚過敏の改善が期待できます。

✅ 遊び方のコツ

- 泥団子作り:

握る・転がす動作で 手の感覚を育てる🎾 - 泥水でお池作り:

水の量を変えて 感触の違い を楽しもう💦 - 足で踏み踏み:

裸足で泥の感触を楽しむと 全身で感覚統合👣

🎯 期待できる効果

- 触覚の敏感さを和らげる

- 新しい感覚への抵抗が減る

- 感覚統合が進み、日常生活がスムーズに!

🎯 体験談

息子は最初「気持ち悪い!」と嫌がっていましたが、少しずつ指先で触るところからスタート。

だんだん慣れてくると「意外と面白いかも…?」と興味を持ち、最後は全力で泥団子作り!

「またやりたい!」と言ってくれたときは感動でした🥺💕

🌟 ポイント

砂場遊び&泥遊びは、 遊びながら自然に発達を促せる 最高の方法!

苦手意識があるお子さんも 「楽しい!」 と思える工夫をしながら、一緒にチャレンジしてみてくださいね😊

⑥ 不安定感の改善:滑り台

🛝 滑り台は体の使い方を学ぶ楽しい遊具!

滑り台は、自分の身体をコントロールする力を育てるのにぴったりです。

まっすぐ体を保ちながら滑ることで、バランス感覚や姿勢の安定性が養われます。

🌟 遊び方のコツ

- ゆっくりスタート!

最初は手をつないで滑ると、恐怖心が減って安心できます。 - 親が支えてサポート!

近くで見守りながら、一人で挑戦できるように促しましょう。 - 掛け声でタイミングを合わせる!

「せーの!」と声をかけると、子どもが安心しやすくなります。 - ごっこ遊びを取り入れる!

「お姫様・王子様がすべり台から降りてくるよ~!」などのストーリーを作ると、楽しく挑戦できます。

✅ 遊びの効果

- バランス感覚が向上し、姿勢をキープしやすくなる!

- 高さやスピードに慣れることで、自信がつく!

- 全身の筋肉を使い、体の動きを自分で調整する力が育つ!

⑦ リズム感の向上:ブランコ

🎵 ブランコはリズム感と体の連動性を鍛える最高の遊具!

前後に揺れる動作を通じて、バランス感覚や筋力が育まれます。

動きに合わせて力を加減することで、身体の協調性が養われます。

🌟 遊び方のコツ

- 最初は親がゆっくり揺らす!

リズムを掴んだら、自分で漕ぐ練習へ。 - 足の動きを声に出して数える!

「1、2、1、2!」と声を出しながら、足を伸ばしたり曲げたりするリズムを覚えましょう。 - 遊びながら感覚を養う!

「飛行機みたいにビューン!」「波に乗ってるみたい!」など、イメージを持たせると楽しさUP! - 一緒にお手本を見せる!

親も近くでやってみせると、まねしやすくなります。

✅ 遊びの効果

- リズム感がアップ!体の動きがスムーズに!

- 前庭感覚が刺激され、運動能力の向上が期待できる!

- 自分で揺れる楽しさを味わいながら、運動への興味が深まる!

⑧ 筋力と判断力の向上:ジャングルジム

ジャングルジムは、

登る・掴む・ぶら下がるなどの全身運動を通して、以下の力を自然に育ててくれます。

🌀 育まれる力

✅ 体幹の安定

✅ 握力や腕の筋力

✅ バランス感覚

さらに、登っている途中で

「次はどこを掴もう?」「どこに足を置けばいいかな?」と考えることで、

✅ 空間認識力

✅ 判断力

など、「考える力」も同時に育まれるのが大きな魅力です✨

🌟 遊び方のコツ

✅ まずは低い位置からスタートし、徐々に高い位置に挑戦!

✅ 「ここを掴んで、次はそこ!」と具体的にアドバイスすると、子どもの挑戦意欲が高まります。

✅ 「次の段に登れたね!すごいね!」と成功体験をしっかり褒めることで、自信につながります。

✅ ぶら下がる遊びを取り入れると、腕の力や握力をさらに強化できます。

🎯 発達支援の効果

🌱 全身運動を通じて、体幹・握力・バランス感覚を強化!

🌱 「できた!」という成功体験が、自己効力感(やればできる!という気持ち)を高めます。

🌱 空間認識力や判断力が向上し、他の運動への意欲もアップ⤴️

ジャングルジムは、遊びながら体も心も鍛えられる万能遊具です💡

無理のない範囲で楽しみながら、少しずつチャレンジしていきましょう😊

3. 発達支援に役立つ!親子で楽しむ公園遊びのコツ🌟

「どうすればもっと楽しく遊べる?」「どんな声かけがいい?」「どう関わればいいの?」

そう感じたことがある方へ。

実はちょっとした工夫で、公園遊びは発達支援としてもっと効果的になります💡

親子で無理なく楽しめて、子どもの「できた!」を引き出すためのコツをお届けします😊

⏳ 遊びの時間に「予告」を入れる

「あと10分で帰ろうね」「5分遊んだらおしまいにしよう」と声をかけておくと、子どもが気持ちを切り替えやすくなります。

🗓 ポイント:突然「帰るよ!」はNG。事前に予告することで、トラブル回避につながります。

🎈 おもちゃをうまく活用!

シャボン玉やボールを持参すれば、自然と体を動かすきっかけに。

息子もシャボン玉を追いかけることで、楽しみながら走る・ジャンプする練習ができました!

🌟 成功体験をしっかり褒める

「登れたね!」「最後までできたね!」と声をかけると、子どもは自信をつけてどんどんチャレンジできるように✨

🎯 体験談

息子が初めてジャングルジムを登り切った日、「すごい!頑張ったね!」と褒めたら、翌日も自分から挑戦していました😊

「できた」経験は、何よりの発達支援です。

✅ 安全確認は忘れずに

遊具の状態や子どもの様子をよく見て、無理をさせないようにしましょう。

特に高い遊具や回転系の遊具は注意が必要です。

💬 親子で会話しながら遊ぶ

「どの遊具が好き?」「どうやって遊ぶの?」と話しかけることで、子どもの気持ちを知ることができ、親子の絆も深まります🫶

🔁 継続がカギ!

毎日でなくてもOK!週1回、15分でも十分です。

継続的に公園遊びを取り入れることが、子どもの成長を大きくサポートします🌱

4. 公園遊びで困ったときの対処法💡

「せっかく公園に来たのに…」

子どもが乗り気じゃなかったり、他の子とトラブルが起きたり…。戸惑うこともありますよね💭

私自身、発達に特性のある息子と公園へ通う中で、同じような経験を何度もしてきました。

その体験をもとに、すぐに使える対処法をシーン別にご紹介します。

① 子どもが遊びたがらないとき😔

👀 無理に誘わず、親が楽しんでいる姿を見せることがカギ!

息子も最初は「公園行きたくない…」と嫌がる日がありました。

そんな時に無理に遊ばせようとすると、ますますイヤな気持ちになってしまいます。

私が「今日はどんな遊具で遊ぼうかな?」と楽しそうに遊び始めると、

興味を持った息子が少しずつ近づいてきて、自分から遊び出すようになりました😊

② 喧嘩が起きたとき👧👦

おもちゃの取り合いなど、ちょっとしたことでトラブルになること、ありますよね。

我が家の息子も、よくお友だちとケンカしていました😅

そんなときに大切にしているのが、

まずは子どもの気持ちに寄り添うこと。

💬 たとえば…

「怒ってるんだね」「悔しかったんだよね」と、まずは気持ちを代弁してあげます。

そのあとで、

「相手の子はどう思ったかな?」と一緒に考える時間をとると、

だんだんと落ち着いてトラブルを乗り越えられるようになりました✨

🧠 ポイント

- いきなり注意や説教ではなく、まず共感 → 次に対話

- 子ども自身が「相手の気持ち」に目を向けることで、共感力や社会性が育っていきます。

③ 疲れてしまったとき💦

🪑 休憩+水分補給+あたたかい声かけが効果的!

どんなに元気な子でも、たくさん遊べば疲れてしまいます。

息子も途中で「もう歩けない…」とベンチに座り込むことも。

そんなときは無理をさせず、木陰やベンチで一緒に休憩。

「たくさん頑張ったね」と声をかけながら、水分補給をして気持ちを落ち着かせます🍵

公園遊びがもたらす発達支援の効果🏃♂️✨

公園での遊びは、発達支援として非常に効果的です。

特に「身体を使った遊び」は、感覚統合・身体能力・社会性など、さまざまな面で子どもの成長を後押しします。

例えば、

- グルグル回る遊具 → 前庭感覚を刺激

- 滑り台 → バランス感覚や空間認知力を育む

息子が初めて一人で滑り台を滑った日、「できた!」と笑顔で話しかけてくれた瞬間は今でも忘れられません😊

こうした成功体験が「自信」につながり、自己肯定感を育ててくれます。

5. よくある質問(Q&A)🙋♀️

公園遊びは発達支援にどんな効果がありますか?

運動能力や社会性、感覚統合の発達を促す効果があります。

発達障害の子どもにおすすめの遊具は?

鉄棒、登り棒、ブランコ、ばね馬などが特に効果的です。

遊具の選び方のポイントは?

子どもの発達段階や興味に合わせ、バランス・筋力・触覚などを鍛えられるものを選ぶと良いです。

子どもが遊具を怖がる場合の対処法は?

親が一緒に遊んだり、無理をせず小さな成功体験を積ませると良いです。

公園遊びが苦手な子でも楽しめる工夫は?

ルールの簡単な遊びから始めたり、好きなおもちゃを持参するのも有効です。

発達支援の観点で、どのくらいの頻度で公園に行くべき?

週2~3回を目安に、無理のない範囲で続けるのが理想です。

順番を守るのが苦手な場合、どう教えればいい?

遊ぶ前にルールを伝えたり、「待てたら褒める」ことで習慣化できます。

公園遊びでのトラブル(けんか、貸し借り)への対応は?

落ち着いて状況を見守り、必要なら言葉でサポートするのが大切です。

発達障害児が一人で遊びたがる場合、問題はある?

無理に集団に入れず、一人遊びを尊重しつつ少しずつ関わりを増やせばOK。

療育と公園遊びの違いは?

療育は専門的な支援、公園遊びは日常の中で発達を促す機会と考えましょう。

発達に特性がある子でも、遊具で遊べる?

はい。最初は怖がることもありますが、段階的に慣らしていくことで「楽しい!」という気持ちが芽生えます。

親がそばで見守りながら、安心できる環境を整えてあげましょう。泥遊びが苦手な子にはどうしたらいい?

無理をせず、まずは乾いた砂や粘土遊びからスタートするのもおすすめです。

子どもが「自分から触ってみたい」と思えるような遊び方を工夫すると効果的です😊

まとめ:公園遊びは“遊びながら育つ「発達支援のチャンス」✨

公園遊びは、子どもにとって楽しみながら学び・育つ絶好のチャンスです🌟

遊具や自然に囲まれた環境で、次のような力が自然と身につきます。

🟢 体幹・バランス感覚の向上

🟢 順番待ちや対人スキルなど社会性の育成

🟢 親子の絆を深めるかけがえのない時間

「今日はちょっと忙しいな…」という日もあるかもしれません。

でも、10〜15分の短時間でもOK!

ほんの少しの外遊びでも、子どもの「できた!」を増やし、未来の自信につながります😊

また、親の声かけや見守り方を少し工夫するだけで、発達支援の効果はさらにアップします💡

子どものペースに寄り添いながら、「遊びながら育つ」時間をぜひ楽しんでくださいね!

🔗 あわせて読みたい記事もチェック!

▶ 家庭でできるバランス感覚あそび5選【発達支援にも】

▶ 【発達支援に効果大】追いかけっこで育つ力とは?

▶ 【感覚統合とは】家庭でできる遊び・支援法まとめ

📢次回予告

次回は、「子どもの学びをサポートする家庭での教育ツールとアイデア」をご紹介します!

お楽しみに✨