はじめに

「夜になると急に元気いっぱいで、なかなか寝てくれない…」

そんな悩みを抱えていませんか?🌙

実は、幼児の生活リズムを整えることは、心と体の健やかな成長の土台になります。

けれど現実は、毎晩同じ時間に寝かせるだけでも一苦労…。

わが家でも、子どもが夜にテンションMAXになり、寝かしつけに何度も苦戦しました。

でも、あることを意識するようになってから、少しずつ変化が見えてきたんです。

🌱そのカギは、「生活習慣の見直し」と「セロトニン・成長ホルモン」の理解。

無理なく少しずつ取り入れることで、子どもの眠りや生活が驚くほどスムーズに。

この記事では👇

✅ 幼児の生活リズムを整えるヒント

✅ セロトニンと成長ホルモンを味方につけた育児法

✅ 朝〜夜までのルーティン実例&チェックリスト

を、わかりやすくお届けします😊

目次

- 幼児期の生活リズムは「将来の健康」の土台!

● よくあるお悩みQ&A:3歳児の寝かしつけがうまくいかないときは? - 幼児の理想的な1日のスケジュール(保存版📌)

● 🕕【朝】6:00 起床・朝の光を浴びる

● 🍽【朝食・排便】7:00 朝食+トイレ習慣

● 🍱【昼食】11:30 栄養バランスを意識!

● 😴【昼寝】12:00〜15:00 脳と身体の回復タイム

● 🍪【おやつ・外遊び】15:00

● 🍚【夕食】18:00

● 🛁【お風呂】19:00

●📖【就寝準備】20:00

●🛌【就寝】21:00

●✅【保存版】幼児の生活リズムチェックリスト - 幼児の生活リズムが乱れるとどうなる?【チェックポイント付き】

● ✅生活リズムが乱れるサイン(チェックリスト)

● 📉生活リズムが乱れることで起きる悪影響 - セロトニンと生活リズムの深い関係【朝のルーティン例あり】

● セロトニンを増やす生活習慣とは?

● 【保存版】朝のルーティン例(セロトニン強化Ver.)

● よくある質問|3歳児の寝かしつけがうまくいかない時は?

● さらに詳しく知りたい方へ|関連記事のご紹介 - よくある質問

- まとめ

💤 1. 幼児期の生活リズムは「将来の健康」の土台!

「夜なかなか寝てくれない」「朝、起きるのに一苦労…」そんな悩みはありませんか?

私自身、子どもが寝る時間になると元気になってしまい、毎晩寝かしつけに苦戦していました。

でも実は、生活リズムの乱れは「心と体のバランス」にも影響を与えると言われています。

特に幼児期は、体内時計(サーカディアンリズム)を整えることで、

- 情緒の安定

- 集中力UP

- 成長ホルモンの分泌促進

といった、子どもの発達の基礎がしっかりと築かれていくんです🌱

🔍 よくあるお悩みQ&A3歳児の寝かしつけがうまくいかないときは?

A:まずは「就寝前2時間の環境」を見直してみましょう!

ブルーライトや刺激の強い遊びを控え、絵本やぬりえなど静かな活動に切り替えることで、副交感神経が優位になり、自然な眠気が訪れます🌙

🌞 2. 幼児の理想的な1日のスケジュール(保存版📌)

生活リズムを整えるには、1日の流れを見直すことが近道!

以下のスケジュール例をもとに、ご家庭に合ったルーティンを少しずつ取り入れてみてください。

🕕【朝】6:00 起床・朝の光を浴びる

✅ 朝日を浴びると、セロトニンが活性化!

✅ 同じ時間に起きる習慣で体内時計が整います✨

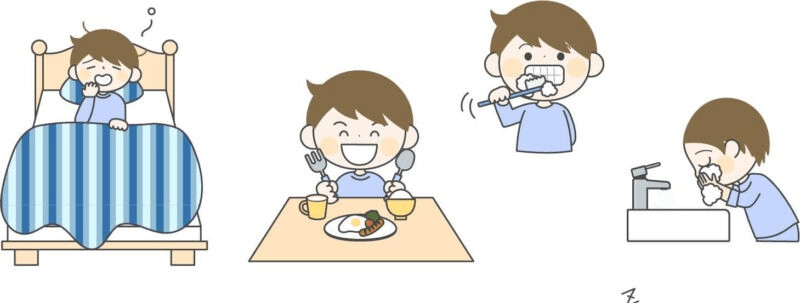

🍽【朝食・排便】7:00 朝食+トイレ習慣

- 朝ごはんでエネルギー補給&腸内リズムも整う!

- 朝食をしっかり取ることで、セロトニンの分泌が促されます。

- 朝食→排便→着替えの流れを「セット」で覚えると習慣化しやすくなります。

🍱【昼食】11:30 栄養バランスを意識!

- タンパク質・炭水化物・ビタミンを意識した献立で、午後も元気に🎵

- 引き続きセロトニンを増やします。

😴【昼寝】12:00〜15:00 脳と身体の回復タイム

- 1〜2時間の昼寝が理想。

- 寝すぎると夜眠れなくなることもあるので注意。

🍪【おやつ・外遊び】15:00

- 適度な糖分補給と日光浴が、セロトニン分泌を促し、リズムを安定させます。

- 特に12時から15時の間のお昼寝は効果的です。

- 軽食と日光浴で、セロトニン&体内時計の調整を。

- 外遊びや公園タイムは体力づくりにも◎

- お昼寝で脳と体が回復し、集中力も高まります。

🍚【夕食】18:00

- 夕食で一日のエネルギーを補完し、夜間の体内修復をサポートします。

- 消化の良い食事を心がけて、就寝に向けてリラックスモードに。

🛁【お風呂】19:00

- 寝る1時間前に入浴することで、自然な体温の低下を促し、眠気がアップ。

- お風呂で体温が上がり、その後に徐々に下がることで自然な眠気を誘います。

- アロマや入浴剤でリラックス空間にするのもおすすめ。

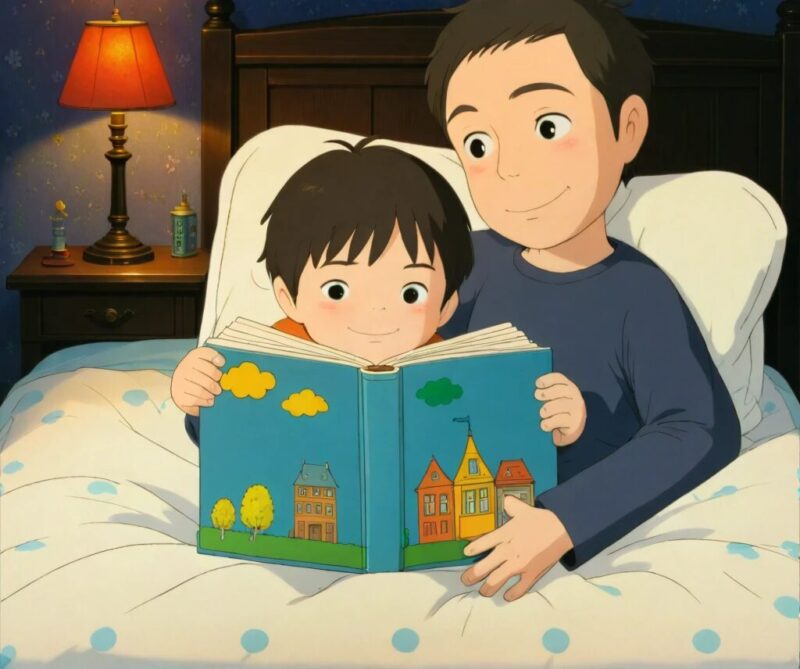

📖【就寝準備】20:00

- テレビ・スマホは控えめに。

- 絵本の読み聞かせやぬくもりタイムを。

- 就寝前の2時間は副交感神経を優位にするために、静かな時間を過ごすことが推奨されます

- 静かな音楽ややさしい声かけで副交感神経を優位にします。

- 副交感神経が優位になると、眠りやすい環境が整います。

🛌【就寝】21:00

- 22時〜2時は成長ホルモン分泌のゴールデンタイム🌙

- 21時頃までの就寝が理想的です。

- この時間帯に深い睡眠(ノンレム睡眠)に入ることで、脳と体の修復が進みます。

※

成長ホルモンは主に夜間の深い睡眠(ノンレム睡眠)の間に多く分泌されます。

特に、寝始めてから約2時間後に深い睡眠に入り、このタイミングで分泌が最も活発になるとされています。

また、一説では夜22時から2時が成長ホルモンの分泌がピークになる時間帯とされていますが、最新の研究では時間帯よりも睡眠の質が重要だとする見解もあります。

✅【保存版】幼児の生活リズムチェックリスト

| チェック項目 | ○ / ✕ |

|---|---|

| 起床時間が一定である | ○ / ✕ |

| 毎日朝食をしっかり食べている | ○ / ✕ |

| 昼寝の時間・長さが安定している | ○ / ✕ |

| 就寝前の過ごし方がリラックスできている | ○ / ✕ |

| 21時までに就寝できている | ○ / ✕ |

→ ✕が多い場合は、まず朝のルーティンの見直しから始めましょう!

🌀3. 幼児の生活リズムが乱れるとどうなる?【チェックポイント付き】

「最近、子どもの寝つきが悪い」「朝なかなか起きられない…」そんな悩みはありませんか?

生活リズムが崩れると、実は心と体の両面に大きな影響が出てしまいます。

✅生活リズムが乱れるサイン(チェックリスト)

- 夜の寝つきに1時間以上かかる

- 朝の機嫌が悪く、起きた後もぼんやりしている

- 食欲にムラがある

- 昼寝の時間が日によってバラバラ

- テレビやYouTubeの時間が長い

当てはまる項目が多いほど、生活リズムの見直しが必要です。

📉生活リズムが乱れることで起きる悪影響

🧠 心と脳の発達への影響

遅寝遅起きなどで体内時計が乱れると、以下のような症状が見られやすくなります。

- 集中力の低下

- 感情のコントロールが苦手に

- イライラしやすくなる

- 突発的な癇癪やパニックが増えることも

📊 成長ホルモンの分泌が妨げられる

特に夜の深い眠り(ノンレム睡眠)の間に分泌される成長ホルモンが不足すると、以下のリスクがあります。

- 身体の成長の遅れ

- 傷や病気からの回復が遅くなる

- 肥満や高血圧など将来的な健康リスク

📝成長ホルモンのピークは「22時〜2時」とされているため、21時までの就寝が理想的です。

🌞4. セロトニンと生活リズムの深い関係【朝のルーティン例あり】

「セロトニン=幸せホルモン」と聞いたことはありますか?

このホルモンは、情緒の安定や睡眠の質、集中力の維持に欠かせないものです。

💡セロトニンを増やす生活習慣とは?

以下のような習慣を毎日に取り入れることで、セロトニン分泌が促されます。

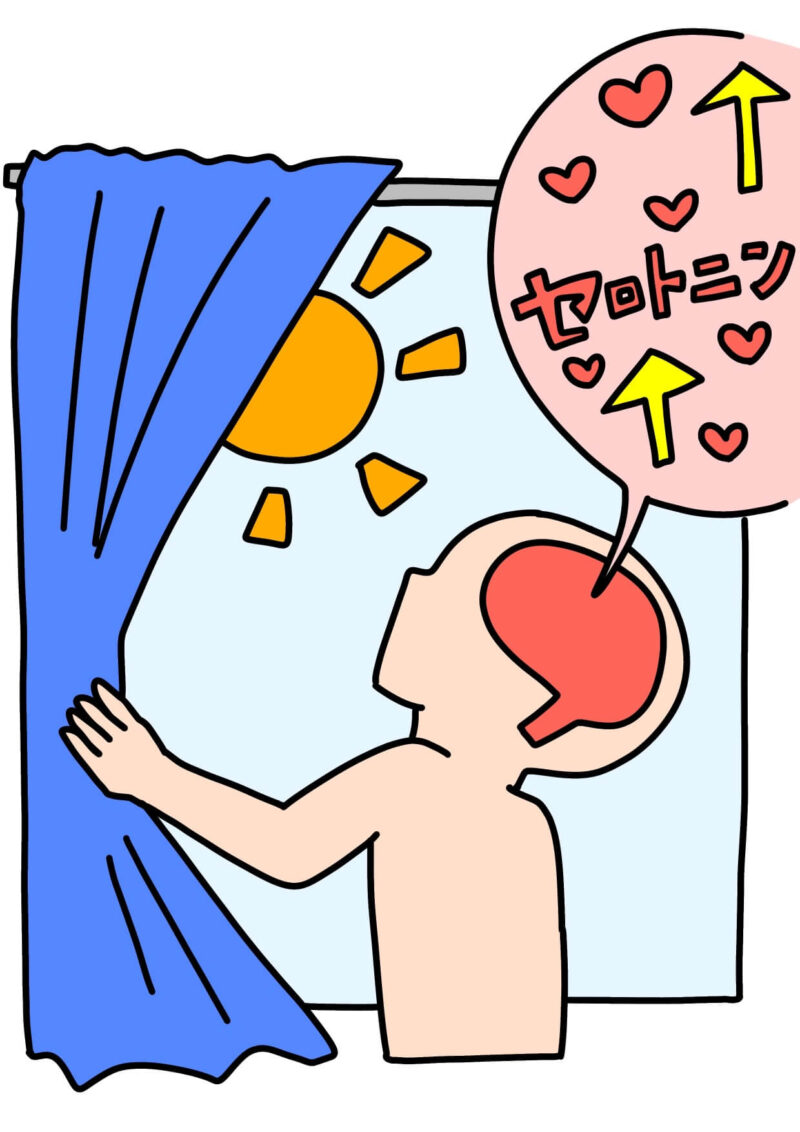

☀️朝の光を浴びる

朝起きたら、カーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。

これだけで体内時計がリセットされ、セロトニンの分泌が活性化します。

🚶♂️親子で軽い運動

お散歩や室内でのストレッチなど、毎日10〜20分の運動がおすすめです。

運動はセロトニンの生成をサポートします。

🍌トリプトファンを含む食材を摂る

セロトニンの材料になる「トリプトファン」は以下の食品に多く含まれます。

- 大豆製品(納豆・豆腐)

- バナナ

- 牛乳・ヨーグルト

- 鶏肉・卵

朝ごはんやおやつにうまく取り入れると◎

⏰【保存版】朝のルーティン例(セロトニン強化Ver.)

| 時間 | やること | セロトニン効果 |

|---|---|---|

| 6:30 | 起床・カーテンを開ける🌞 | 朝日で体内時計リセット |

| 6:45 | 親子ストレッチ🚶♀️ | 軽い運動で分泌促進 |

| 7:00 | 朝食🍚(大豆・卵・バナナ) | トリプトファンで材料補給 |

📝よくある質問3歳児の寝かしつけがうまくいかない時は?

Q:寝かしつけに毎晩1時間以上かかって困っています…

→A:寝る1時間前から照明を落とし、スマホやテレビをオフにしてみましょう。

絵本タイムやスキンシップなど「静かな時間」をルーティンに加えるのも効果的です。

📚さらに詳しく知りたい方へ|関連記事のご紹介

🛌 「子どもが寝ない・起きられない」そんなお悩みがある方は…

👉発達障害と睡眠の関係:なぜ子どもにとって睡眠が重要なのか

発達特性と睡眠リズムの関係を、わかりやすく解説しています。寝かしつけのヒントも満載!

🍽️ 子どもの偏食や食欲にムラがある方には…

👉幼児の食事と栄養管理の基本:健やかな成長を支える食習慣

忙しいママ・パパでも実践しやすい「簡単栄養バランスごはん」のコツをご紹介♪

🔬 「鉄分」「亜鉛」など栄養と発達のつながりに興味がある方は…

👉発達障害と栄養:鉄と亜鉛が子どもの発達に与える影響

神経伝達や情緒に関わるミネラルについて、専門的に解説。家庭でできる栄養サポート法も!

5. よくある質問

生活リズムを整えるには何から始めれば良いですか?

朝の起床時間を一定にすることから始めましょう。

セロトニンを増やす簡単な方法はありますか?

朝日を浴びる、適度な運動をする、トリプトファンが豊富な食品を摂取することです。

子どもがお昼寝をしない場合どうすれば良いですか?

無理に寝かせるのではなく、静かに過ごせる時間を設けるだけでも効果があります。

セロトニン不足になるとどうなりますか?

情緒不安定や集中力低下、睡眠障害が起こる可能性があります。

21時就寝が難しい場合は?

まずは少しずつ就寝時間を早める努力をし、完全な早寝は徐々に目指しましょう。

電子端末を使う時間を減らす方法は?

家族全員でルールを作り、端末を使用しない時間を設定しましょう。

夜更かしが子どもに与える影響は?

成長ホルモンの分泌が減り、情緒や身体発達に影響を及ぼすことがあります。

夜泣きやぐずりの原因は何ですか?

疲れすぎ、生活リズムの乱れ、体調不良などが考えられます。

朝食はどのようなものが理想的ですか?

ご飯やパン、たんぱく質を含む食品をバランスよく摂るのが理想です。

生活リズムを整えるのに何ヶ月かかりますか?

個人差がありますが、2~3週間の継続で効果が現れることが多いです。

まとめ

幼児の生活リズムを整えることは、子どもの心と体の成長を支える土台です。

でも、日々の家事や育児に追われる中で「完璧にやろう」とすると、かえって苦しくなってしまいますよね。

私も、何度も失敗を繰り返しながら、ようやく“わが家なりのリズム”をつかんできました。

🌼だからこそ大事にしたいのは、「無理せず、できることから始めること」。

小さな一歩でも、積み重ねれば子どもは必ず変わっていきます。

📋【生活リズムチェックリスト】(一例)

| チェック項目 | はい / いいえ |

|---|---|

| 朝決まった時間に起きているか | ◯ / × |

| 朝日を浴びる時間があるか | ◯ / × |

| 日中しっかり体を動かしているか | ◯ / × |

| 決まった時間に夕食・お風呂を済ませているか | ◯ / × |

| 寝る前のルーティンがあるか(絵本・音楽など) | ◯ / × |

🌟生活リズムが整えば、

➡ 子どもの成長がスムーズに

➡ 家族全員が心地よく過ごせる毎日へ

ぜひ今日から、小さな一歩を踏み出してみてください✨

🔜次回予告

次回は、「幼児の好き嫌いを克服する方法|野菜嫌い対策と栄養バランスのコツ」をお届け予定🍽

日々のごはんづくりに悩む方、必見です!

📚参考文献

- 国立精神・神経医療研究センター:体内時計と健康についての詳細情報

- 育児ネット : 幼児の生活リズムに関する情報

- 日本小児科学会: 幼児期の健康と発達に関するガイドライン